La « décroissance planifiée » est un piège technocapitaliste

« Les techniques servant à enrégimenter l’opinion ont été inventées puis développées au fur et à mesure que la civilisation gagnait en complexité et que la nécessité du gouvernement invisible devenait de plus en plus évidente. »

– Edward Bernays, Propaganda : comment manipuler l’opinion en démocratie, 1928

J’ai reproduit ci-après un passage de l’ouvrage L’insurrection qui vient publié en 2007 par le Comité invisible aux éditions La Fabrique. Il s’agit d’une critique de la religion économique et d’un des derniers sous-produits du capitalisme industriel pour neutraliser toute opposition efficace, j’ai nommé la « décroissance planifiée » par un État (de préférence mondial, tant qu’à faire). Dans ce texte visionnaire, les membres du Comité invisible avaient déjà compris, il y a plus de 15 ans maintenant, que le rapport Les limites à la croissance, publié en 1972 par des cybernéticiens et financé par les industriels et les technocrates du Club de Rome, avait posé les bases d’une transformation technocapitaliste radicale. Pour la première fois, la vie sur Terre était modélisée à l’aide d’une simulation informatique, ce qui revenait à réduire la biosphère – la vie dans toute sa complexité et sa beauté – à une vulgaire machine composée de boucles de rétroaction (à ce sujet, je recommande chaudement l’excellente série documentaire d’Adam Curtis diffusée il y a une dizaine d’années par la BBC[1]).

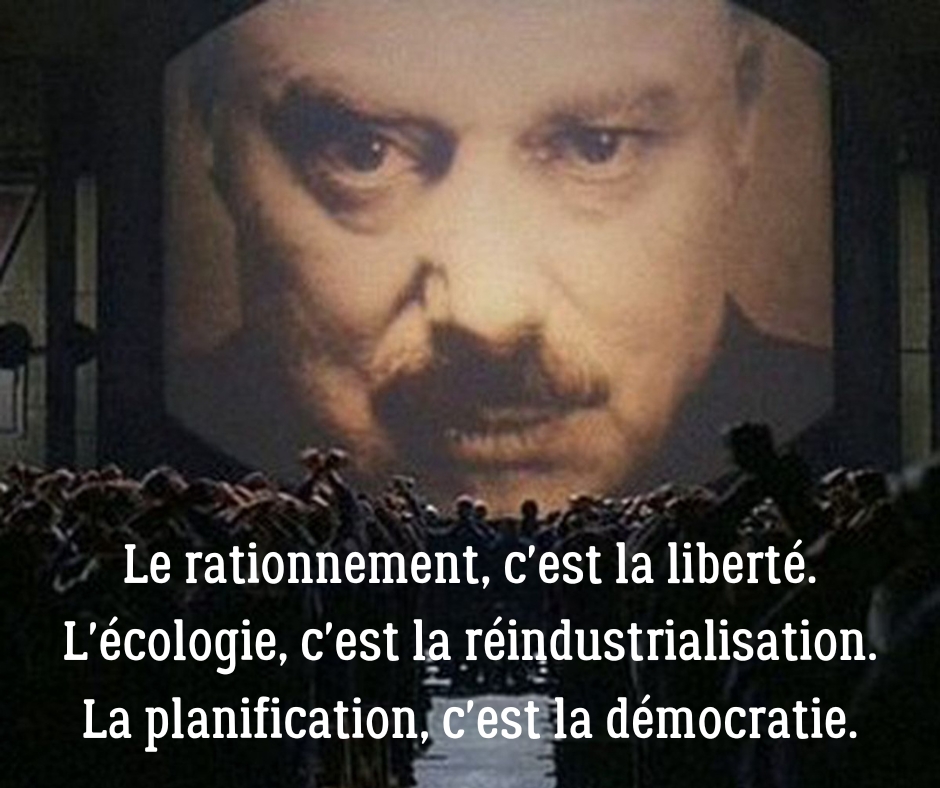

Auteur de la préface à la version française de ce fameux rapport faisant office de Bible pour la mouvance éco-technocratique[2], l’ingénieur polytechnicien, homme d’affaires et lobbyiste Jean-Marc Jancovici est le porte-étendard français de cette grande métamorphose du capitalisme industriel. Il faut rationner les masses et broyer leurs dernières libertés pour sauver le système industriel d’un effondrement qui serait salutaire pour l’ensemble des espèces vivantes sur Terre. Comme j’ai déjà tenté de le montrer dans un article sur la planification écologique, cette dernière exige le déploiement d’une débauche de moyens technologiques supplémentaires pour « piloter » la société. Problème, l’obtention de puissance (via le progrès technique ou la concentration démographique urbaine) a plutôt eu tendance à produire du chaos et de la violence que de l’ordre sur Terre. Les gens qui ambitionnent de « piloter » le monde souffrent à l’évidence d’un aveuglement pathologique (ou hubris). Plus ils obtiennent de la puissance, et plus ils croient pouvoir contrôler les choses. Pourtant la trajectoire des sociétés industrielles montre l’exact inverse. Chercher à « piloter » une société comme on piloterait une machine est une entreprise vaine.

Que dire d’Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos et de leurs copains ultrariches de la Silicon Valley dans tout cela ? Afin de réaliser leurs fantasmes de colonisation spatiale, d’intelligence artificielle générale ou leurs délires technofascistes (transhumanisme, eugénisme), ils auront besoin de mettre la main sur des quantités phénoménales d’énergie. Où trouver ce surplus d’énergie quand certains carburants fossiles autrefois abondants viennent à manquer au niveau global ? En rationnant les populations pour rediriger la production énergétique vers les secteurs industriels stratégiques. Pour reprendre les mots du Comité invisible, ce « retour à l’économie d’antan des uns est le brouillard opportun derrière lequel s’avance l’idée de grand bond en avant technologique des autres. »

« Moins de biens, plus de liens ! » (par le Comité invisible)

Trente ans de chômage de masse, de « crise », de croissance en berne, et l’on voudrait encore nous faire croire en l’économie. Trente ans ponctués, il est vrai, par quelques entractes d’illusion : l’entracte 1981-83, illusion qu’un gouvernement de gauche pourrait faire le bonheur du peuple ; l’entracte des années fric (1986-89), où nous deviendrions tous riches, hommes d’affaires et boursicoteurs ; l’entracte Internet (1998-2001), où nous trouverions tous un emploi virtuel à force de rester branchés, où la France multicolore mais une, multiculturelle et cultivée, remporterait toutes les coupes du monde. Mais voilà, nous, on a dépensé toutes nos réserves d’illusion, on a touché le fond, on est à sec, sinon à découvert.

À force, on a compris ceci : ce n’est pas l’économie qui est en crise, c’est l’économie qui est la crise ; ce n’est pas le travail qui manque, c’est le travail qui est en trop ; tout bien pesé, ce n’est pas la crise, mais la croissance qui nous déprime. Il faut l’avouer : la litanie des cours de Bourse nous touche à peu près autant qu’une messe en latin. Heureusement pour nous, nous sommes un certain nombre à être parvenus à cette conclusion. Nous ne parlons pas de tous ceux qui vivent d’arnaques diverses, de trafics en tout genre ou sont depuis dix ans au RMI. De tous ceux qui ne parviennent plus à s’identifier à leur boulot et se réservent pour leurs loisirs. De tous les placardisés, tous les planqués, tous ceux qui en font le minimum et qui sont un maximum. De tous ceux que frappe cet étrange détachement de masse, que vient encore accentuer l’exemple des retraités et la surexploitation cynique d’une main-d’œuvre flexibilisée. Nous ne parlons pas d’eux, qui doivent bien pourtant, d’une manière ou d’une autre, arriver à une conclusion voisine.

Ce dont nous parlons, c’est de tous ces pays, de ces continents entiers qui ont perdu la foi économique pour avoir vu passer avec pertes et fracas les Boeing du FMI, pour avoir un peu tâté de la Banque mondiale. Rien, là, de cette crise des vocations que subit mollement, en Occident, l’économie. Ce dont il s’agit en Guinée, en Russie, en Argentine, en Bolivie, c’est d’un discrédit violent et durable de cette religion, et de son clergé. « Qu’est-ce qu’un millier d’économistes du FMI gisant au fond de la mer ? – Un bon début », blague-t-on à la Banque mondiale. Plaisanterie russe : « Deux économistes se rencontrent. L’un demande à l’autre : “Tu comprends ce qui se passe?” Et l’autre de répondre : “Attends, je vais t’expliquer.” “Non, non, reprend le premier, expliquer ce n’est pas difficile, moi aussi je suis économiste. Non, ce que je te demande c’est : est-ce que tu comprends ?” » Le clergé lui-même feint par pans d’entrer en dissidence et de critiquer le dogme. Le dernier courant un peu vivant de la prétendue « science économique » – courant qui se nomme sans humour l’« économie non autistique » – se fait un métier, désormais, de démonter les usurpations, les tours de passe-passe, les indices frelatés d’une science dont le seul rôle tangible est d’agiter l’ostensoir autour des élucubrations des dominants, d’entourer d’un peu de cérémonie leurs appels à la soumission et enfin, comme l’ont toujours fait les religions, de fournir des explications. Car le malheur général cesse d’être supportable dès qu’il apparaît pour ce qu’il est : sans cause ni raison.

L’argent n’est plus nulle part respecté, ni par ceux qui en ont, ni par ceux qui en manquent. Vingt pour cent des jeunes Allemands, lorsqu’on leur demande ce qu’ils veulent faire plus tard, répondent « artiste ». Le travail n’est plus enduré comme une donnée de la condition humaine. La comptabilité des entreprises avoue qu’elle ne sait plus où naît la valeur. La mauvaise réputation du marché aurait eu raison de lui depuis une bonne décennie, sans la rage et les vastes moyens de ses apologues. Le progrès est partout devenu, dans le sens commun, synonyme de désastre. Tout fuit dans le monde de l’économie, comme tout fuyait en URSS à l’époque d’Andropov. Qui s’est un peu penché sur les dernières années de l’URSS entendra sans peine dans tous les appels au volontarisme de nos dirigeants, dans toutes les envolées sur un avenir dont on a perdu la trace, toutes ces professions de foi dans « la réforme » de tout et n’importe quoi, les premiers craquements dans la structure du Mur. L’effondrement du bloc socialiste n’aura pas consacré le triomphe du capitalisme, mais seulement attesté la faillite de l’une de ses formes. D’ailleurs, la mise à mort de l’URSS n’a pas été le fait d’un peuple en révolte, mais d’une nomenklatura en reconversion. En proclamant la fin du socialisme, une fraction de la classe dirigeante s’est d’abord affranchie de tous les devoirs anachroniques qui la liaient au peuple. Elle a pris le contrôle privé de ce qu’elle contrôlait déjà, mais au nom de tous. « Puisqu’ils font semblant de nous payer, faisons semblant de travailler », disait-on dans les usines. « Qu’à cela ne tienne, cessons de faire semblant ! », a répondu l’oligarchie. Aux uns, les matières premières, les infrastructures industrielles, le complexe militaro-industriel, les banques, les boîtes de nuit aux autres, la misère ou l’émigration. Comme on n’y croyait plus en URSS sous Andropov, on n’y croit plus aujourd’hui en France dans les salles de réunion, dans les ateliers, dans les bureaux. « Qu’à cela ne tienne ! », répondent patrons et gouvernants, qui ne prennent même plus la peine d’adoucir « les dures lois de l’économie », déménagent une usine dans la nuit pour annoncer au personnel sa fermeture au petit matin et n’hésitent plus à envoyer le GIGN pour faire cesser une grève – comme cela s’est fait dans celle de la SNCM ou lors de l’occupation, l’année dernière, d’un centre de tri à Rennes. Toute l’activité meurtrière du pouvoir présent consiste à gérer cette ruine d’un côté, et de l’autre à poser les bases d’une « nouvelle économie ».

Nous nous y étions bien faits, pourtant, à l’économie. Depuis des générations que l’on nous disciplinait, que l’on nous pacifiait, que l’on avait fait de nous des sujets, naturellement productifs, contents de consommer. Et voilà que se révèle tout ce que nous nous étions efforcés d’oublier : que l’économie est une politique. Et que cette politique, aujourd’hui, est une politique de sélection au sein d’une humanité devenue, dans sa masse, superflue. De Colbert à De Gaulle en passant par Napoléon III, l’État a toujours conçu l’économie comme politique, non moins que la bourgeoisie, qui en tire profit, et les prolétaires, qui l’affrontent. Il n’y a guère que cette étrange strate intermédiaire de la population, ce curieux agrégat sans force de ceux qui ne prennent pas parti, la petite bourgeoisie, qui a toujours fait semblant de croire à l’économie comme à une réalité – parce que sa neutralité en était ainsi préservée. Petits commerçants, petits patrons, petits fonctionnaires, cadres, professeurs, journalistes, intermédiaires de toutes sortes forment en France cette non-classe, cette gélatine sociale composée de la masse de ceux qui voudraient simplement passer leur petite vie privée à l’écart de l’Histoire et de ses tumultes. Ce marais est par prédisposition le champion de la fausse conscience, prêt à tout pour garder, dans son demi-sommeil, les yeux fermés sur la guerre qui fait rage alentour. Chaque éclaircissement du front est ainsi marqué en France par l’invention d’une nouvelle lubie. Durant les dix dernières années, ce fut ATTAC et son invraisemblable taxe Tobin – dont l’instauration aurait réclamé rien moins que la création d’un gouvernement mondial –, son apologie de l’« économie réelle » contre les marchés financiers et sa touchante nostalgie de l’État. La comédie dura ce qu’elle dura, et finit en plate mascarade. Une lubie remplaçant l’autre, voici la décroissance. Si ATTAC avec ses cours d’éducation populaire a essayé de sauver l’économie comme science, la décroissance prétend, elle, la sauver comme morale. Une seule alternative à l’apocalypse en marche, décroître. Consommer et produire moins. Devenir joyeusement frugaux. Manger bio, aller à bicyclette, arrêter de fumer et surveiller sévèrement les produits qu’on achète. Se contenter du strict nécessaire. Simplicité volontaire. « Redécouvrir la vraie richesse dans l’épanouissement de relations sociales conviviales dans un monde sain. » « Ne pas puiser dans notre capital naturel. » Aller vers une « économie saine ». « Éviter la régulation par le chaos. » « Ne pas générer de crise sociale remettant en cause la démocratie et l’humanisme. » Bref : devenir économe. Revenir à l’économie de Papa, à l’âge d’or de la petite bourgeoisie : les années 1950. « Lorsque l’individu devient un bon économe, sa propriété remplit alors parfaitement son office, qui est de lui permettre de jouir de sa vie propre à l’abri de l’existence publique ou dans l’enclos privé de sa vie. »

Un graphiste en pull artisanal boit un cocktail de fruits, entre amis, à la terrasse d’un café ethnique. On est diserts, cordiaux, on plaisante modérément, on ne fait ni trop de bruit ni trop de silence, on se regarde en souriant, un peu béats : on est tellement civilisés. Plus tard, les uns iront biner la terre d’un jardin de quartier tandis que les autres partiront faire de la poterie, du zen ou un film d’animation. On communie dans le juste sentiment de former une nouvelle humanité, la plus sage, la plus raffinée, la dernière. Et on a raison. Apple et la décroissance s’entendent curieusement sur la civilisation du futur. L’idée de retour à l’économie d’antan des uns est le brouillard opportun derrière lequel s’avance l’idée de grand bond en avant technologique des autres. Car dans l’Histoire, les retours n’existent pas. L’exhortation à revenir au passé n’exprime jamais qu’une des formes de conscience de son temps, et rarement la moins moderne. La décroissance n’est pas par hasard la bannière des publicitaires dissidents du magazine Casseurs de pub. Les inventeurs de la croissance zéro – le club de Rome en 1972 – étaient eux-mêmes un groupe d’industriels et de fonctionnaires qui s’appuyaient sur un rapport des cybernéticiens du MIT.

Cette convergence n’est pas fortuite. Elle s’inscrit dans la marche forcée pour trouver une relève à l’économie. Le capitalisme a désintégré à son profit tout ce qui subsistait de liens sociaux, il se lance maintenant dans leur reconstruction à neuf sur ses propres bases. La sociabilité métropolitaine actuelle en est l’incubatrice. De la même façon, il a ravagé les mondes naturels et se lance à présent dans la folle idée de les reconstituer comme autant d’environnements contrôlés, dotés des capteurs adéquats. À cette nouvelle humanité correspond une nouvelle économie, qui voudrait n’être plus une sphère séparée de l’existence mais son tissu, qui voudrait être la matière des rapports humains ; une nouvelle définition du travail comme travail sur soi, et du Capital comme capital humain ; une nouvelle idée de la production comme production de biens relationnels, et de la consommation comme consommation de situations ; et surtout une nouvelle idée de la valeur qui embrasserait toutes les qualités des êtres. Cette « bioéconomie » en gestation conçoit la planète comme un système fermé à gérer, et prétend poser les bases d’une science qui intégrerait tous les paramètres de la vie. Une telle science pourrait nous faire regretter un jour le bon temps des indices trompeurs où l’on prétendait mesurer le bonheur du peuple à la croissance du PIB, mais où au moins personne n’y croyait.

« Revaloriser les aspects non économiques de la vie » est un mot d’ordre de la décroissance en même temps que le programme de réforme du Capital. Éco-villages, caméras de vidéosurveillance, spiritualité, biotechnologies et convivialité appartiennent au même « paradigme civilisationnel » en formation, celui de l’économie totale engendrée depuis la base. Sa matrice intellectuelle n’est autre que la cybernétique, la science des systèmes, c’est-à-dire de leur contrôle. Pour imposer définitivement l’économie, son éthique du travail et de l’avarice, il avait fallu au cours du XVIIe siècle interner et éliminer toute la faune des oisifs, des mendiants, des sorcières, des fous, des jouisseurs et autres pauvres sans aveu, toute une humanité qui démentait par sa seule existence l’ordre de l’intérêt et de la continence. La nouvelle économie ne s’imposera pas sans une semblable sélection des sujets et des zones aptes à la mutation. Le chaos tant annoncé sera l’occasion de ce tri, ou notre victoire sur ce détestable projet.

Comité invisible