La civilisation est « la plus profonde psychopathologie imaginable pour une espèce vivante »

« Une société sociopathique engendre une sociopathie routinière, institutionnalisée, omniprésente et brutale qui détruit les propres fondations de ladite société. La sociopathie est un comportement antisocial d’un individu ou d’une institution qui favorise généralement l’intérêt personnel, comme le gain d’argent, tout en nuisant aux autres et en attaquant le tissu social. Dans une société sociopathique, le comportement du sociopathe, qu’il soit le fait d’individus ou d’institutions, est le résultat des valeurs sociales dominantes et des structures de pouvoir. Paradoxalement, une société sociopathique crée des normes sociales dominantes qui sont antisociales, c’est-à-dire des normes qui s’attaquent au bien-être et à la survie d’une grande partie de la population et qui sapent les liens sociaux et les conditions environnementales durables essentielles à toute forme d’ordre social. Ce règne des normes sociales antisociales est crucial pour ma définition de la société sociopathique. Comme une maladie auto-immune, une telle programmation sociétale antisociale conduit à un comportement qui affaiblit et peut, dans le scénario le plus extrême, tuer la société elle-même. »

– Charles Derber, Sociopathic Society, 2013

Bien sûr, en écrivant ces lignes le sociologue Charles Derber ne pense pas à la civilisation en tant que culture et structure sociale, mais limite le spectre de son analyse au capitalisme, à la mondialisation néolibérale ou aux États-Unis. Avec Noam Chomsky, il fait partie de ces intellectuels de gauche qui ne comprennent toujours pas (ou refusent d’admettre) que tous les fléaux qu’ils dénoncent – militarisme, suprémacisme, changement climatique, destruction de la nature, colonialisme, injustice, inégalités, compétition acharnée pour la survie du plus apte, etc. – sont inscrits depuis le départ dans l’ADN de la civilisation, et qu’il ne peut en être autrement avec ce type de culture.

La philosophie hors-sol est le passe-temps préféré de la gauche et des écologistes. Ils pensent leurs solutions sans jamais prendre en compte l’influence considérable que peut avoir le milieu matériel sur le corps et l’esprit. Pourtant, les processus psychologiques sont en grande partie déterminés par la culture qui inclut un environnement matériel spécifique, un habitat singulier, des technologies particulières, etc[1]. Ça n’a aucun sens de séparer la pensée produite par un cerveau de l’environnement matériel dans lequel évolue ce cerveau. Parcourir quotidiennement à pied les forêts du bassin du Congo, les savanes du Serengeti et les steppes sibériennes crée en nous une vision du monde radicalement différente d’une fréquentation quotidienne des trottoirs, des bars et du métro parisiens, sans même parler des déplacements à grande vitesse permis par le train, la voiture et l’avion. Inutile d’être un génie pour réaliser cette expérience de pensée. La civilisation crée un milieu matériel hostile à la biologie du primate humain – habitat hors-sol séparé de la nature et existence en espaces fermés (villes, appartement, maison individuelle), machines se substituant au cerveau pour résoudre des problèmes et aux muscles pour interagir avec le monde et se déplacer, infrastructures gigantesques remplaçant les paysages vivants. Dans ce cadre de référence, toute alternative, toute entreprise pour « réinventer la mondialisation » ou créer une « démocratie globale », comme le suggère Charles Derber, est utopique et vouée à l’échec. Pour stopper le désastre en cours, pour nous extirper de la spirale infernale et suicidaire empruntée par une part croissante de l’humanité, il n’existe aucune autre alternative que d’entraver le fonctionnement de la civilisation industrielle puis de la démanteler en totalité.

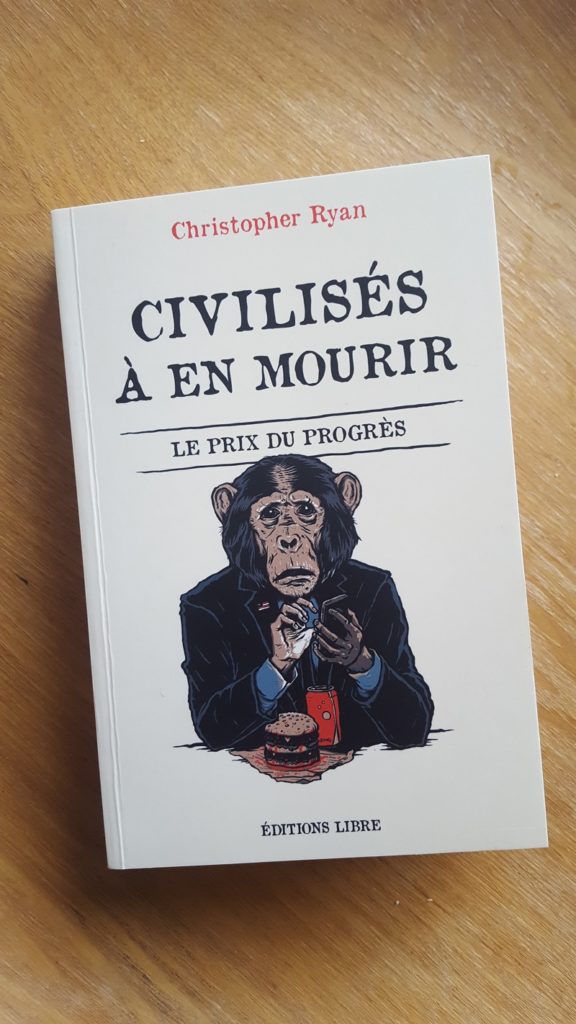

Dans l’excellent Civilisés à en mourir : le prix du progrès (2019) traduit récemment aux Éditions Libre, l’auteur Christopher Ryan décrit la civilisation et sa mythologie comme « la plus profonde psychopathologie imaginable pour une espèce vivante. » Cette culture s’est développée sur la base de deux postulats fallacieux extrêmement nocifs : la nature humaine serait intrinsèquement mauvaise et la vie à l’extérieur de l’étreinte protectrice de la civilisation ressemblerait à un cauchemar permanent. Le diagnostic fait par Ryan est bien plus pertinent que la plupart des analyses et critiques sur l’état du monde qu’on a coutume de lire dans les médias (même alternatifs ou radicaux). J’ai retranscrit ci-dessous un extrait d’une section intitulée « Le rôle de la peur » dans le second chapitre « La civilisation et sa dissonance ». Ce passage montre bien en quoi l’idée de progrès est le fruit d’une pathologie mentale. N’ayant pas encore terminé le livre, je ne peux en revanche pas dire si Ryan néglige lui aussi l’influence du milieu matériel sur la psychologie humaine.

« Le rôle de la peur

L’homme est un animal suspendu à des toiles de signification qu’il a lui-même tissées.

– Clifford Geertz

Richard Dawkins est un des scientifiques les plus célèbres au monde. Il propage avec enthousiasme une des histoires les plus sombres jamais racontées. Dans Le Fleuve de la vie, Dawkins décrit la vie animale comme un incroyable et impitoyable calvaire constitué de famines, de misères et de froides indifférences :

“La quantité totale de souffrance infligée chaque année dans le monde naturel est au-delà de toute imagination”, écrit-il d’une main tremblante. “Durant la minute qui me sert pour écrire cette phrase, des milliers d’animaux sont mangés vivants, d’autres, en proie à la terreur, courent à perdre haleine, d’autres encore sont lentement dévorés de l’intérieur par un infatigable parasite, des milliers d’individus de toute espèce meurent de faim, de soif, de maladie.”

Selon Dawkins, même le meilleur des temps ne fait que conduire au pire : “Si jamais advient un temps d’abondance, ce fait conduira automatiquement à une augmentation de la population jusqu’à ce que soient restaurées la famine et la misère – l’état naturel. (L’emphase est mienne). L’“état naturel” des êtres vivants serait ainsi un état de « famine et de misère ». Vive l’Ancien Testament !

Pendant la minute qu’il me faut pour composer cette phrase, combien de personnes ont-elles été amenées à croire en cette idée dangereuse et débilitante selon laquelle le monde naturel serait leur ennemi mortel, à croire que sans les prétendues merveilles de la civilisation, elles mourraient nécessairement de faim, de misère et de maladie ?

La douleur et la prédation existent certainement, mais la bonté des étrangers, les couchers de soleil d’une beauté ineffable, les arcs-en-ciel qui illuminent la terre après l’orage, les orgasmes qui – avouons-le – sont bien meilleurs que nécessaires, et la purée de pommes de terre à l’ail et au beurre existent aussi. Dans tous les cas, la « quantité totale de souffrance infligée chaque année », quel sens cela peut-il avoir ?

Dawkins n’est pas le seul à propage une vision ténébreuse de la vie en dehors de l’étreinte protectrice de la civilisation. Si de tels sentiments sont formulés et reformulés depuis des millénaires, ils connurent peut-être leur apogée lorsque le philosophe du XIXe siècle Arthur Schopenhauer décrivit le monde naturel comme un “champ de carnage où des êtres anxieux et tourmentés ne subsistent qu’en se dévorant les uns les autres, où toute bête de proie devient le tombeau vivant de mille autres, et n’entretient sa vie qu’au prix d’une longue suite de martyres ».

Il est mauvais de perdre le sens de la mesure, même lorsqu’on envisage sa propre mort – surtout lorsqu’on envisage sa propre mort. Certes, nous mourrons tous, mais pourquoi en faire un tel drame ? Contempler la mort est effrayant. Je le conçois. Mais en elle-même, la mort est un événement relativement bref. Dans une de ses dernières notes de journal, Montaigne fait remarquer que, la mort ne représentant qu’un bref mauvais moment à la fin de la vie, il n’est pas vraiment utile de s’en inquiéter. S’il faut une heure pour mourir, cela représente seulement 1/700 000e d’une vie humaine, en moyenne. Un bon ratio, en fin de compte. Et si même une heure sur sept cent mille vous semble excessif, il existe des moyens bien plus rapides d’en finir – garantis indolores. Ils impliquent que vous preniez le contrôle du processus vous-même, ou que vous fassiez appel à un médecin compatissant.

Pour ce qui concerne la suite des événements, qu’y a-t-il à craindre ? Comme l’a dit Mark Twain : “Je ne crains pas la mort. J’étais mort depuis des milliards et des milliards d’années avant ma naissance, et cela ne m’a aucunement posé problème.” Cependant, le Narratif du progrès perpétuel ne cesse de nous épouvanter, de nous certifier que c’est la jungle dehors, et que seuls les remparts de la civilisation nous empêchent d’être “lentement dévorés de l’intérieur par un infatigable parasite” ou autrement attaqués par le reste de la nature – sanguinaire – qui n’attend que de nous sauter à la gorge.

J’ai récemment découvert un excellent exemple de cette sombre propagande en regardant une de ces émissions spéciales sur les grands requins blancs, ces “monstres des profondeurs”, comme le narrateur ne cessait de les appeler. L’émission s’ouvrait sur un adorable phoque s’ébattant joyeusement dans les vagues pendant quelques secondes. Puis une musique sinistre commençait à monter, et nous apercevions une grande ombre se déplacer dans l’eau. Un grand requin blanc émergeait alors des profondeurs et commençait à dévorer au ralenti le phoque terrifié et condamné (le narrateur expliquait que les images de l’attaque avaient été ralenties à un quarantième de leur vitesse normale, sans doute afin de rendre chaque instant d’horreur plus facile à savourer et plus difficile à oublier). Nous avons tous vu de telles scènes, à maintes reprises, à la télévision. Difficile de contester la cruauté de la nature lorsqu’on aperçoit la queue d’un phoque disparaître dans la gorge d’un énorme requin, ou une antilope tressaillir sous l’emprise d’une lionne au regard froid. “Dieu merci, je suis en sécurité”, pense-t-on, “assis sur mon canapé, avec mon Coca et mes chips.”

J’ai eu l’occasion de côtoyer quelques phoques dans ma vie. Ils n’avaient pas l’air particulièrement anxieux. Tous ceux que j’ai rencontrés somnolaient sur un rocher, au soleil, ou s’ébattaient dans l’eau avec d’autres phoques. Ils me paraissaient heureux, en forme et détendus. Doutant du fait que le sort d’un phoque dans la nature soit aussi mauvais que ne le laissait entendre ce film pornographique de terreur au ralenti, j’ai fait quelques calculs. Il s’avère que les phoques communs vivent environ 30 ans. La mort sanglante diffusée dans cette émission spéciale n’a duré que quelques secondes en temps réel. Donc, environ trente années passées à traîner avec ses amis, à manger du poisson frais et à profiter du soleil, suivies d’une mort soudaine, imprévue et presque indolore. C’est un bon deal. Même si ce mort était mort dans la fleur de l’âge, à 15 ou 20 ans, le ratio entre plaisir et douleur qui caractériserait son temps de vie serait meilleur que ce que la plupart d’entre nous peuvent espérer.

Outre son indifférence et sa cruauté occasionnelle, la nature s’avère aussi étonnamment compatissante. Par exemple, des composés euphorisants appelés endorphines sont libérés chez les mammifères précisément au moment où ils en ont le plus besoin. Pour des raisons évidentes, il existe peu de témoignages de personnes ayant vécu l’expérience d’être pourchassé par un prédateur, mais le célèbre explorateur britannique David Livingstone fit un récit particulièrement éloquent de son attaque par un lion lors d’une expédition en Afrique :

“J’entendis pousser un cri de terreur ; je tressaillis et, levant les yeux, je vis le lion qui s’élançait sur moi. J’étais sur une petite éminence. Le lion me saisit à l’épaule, et nous roulâmes ensemble jusqu’au bas. Rugissant à mon oreille d’une horrible façon il m’agita vivement comme un terrier le fait d’un rat. La secousse me plongea dans cette sorte d’engourdissement où l’on n’éprouve ni le sentiment de l’effroi ni celui de la douleur, quoique l’on ait parfaitement conscience de tout ce qui arrive : un état semblable à celui des patients qui sous l’influence du chloroforme voient tous les détails de l’opération, mais ne sentent pas l’instrument du chirurgien. […] La secousse anéantit la crainte et paralyse tout sentiment d’horreur tandis qu’on regarde l’animal en face. Cette condition particulière est sans doute produite chez tous les animaux qui servent de proie aux carnivores.”

Si Dawkins respecte Darwin plus que tout autre penseur, ce dernier aurait certainement trouvé exagérée la terreur néo-hobbesienne que Dawkins associe au monde naturel. À la fin d’une section de L’Origine des espèces intitulée “La lutte pour l’existence est très acharnée entre les individus et les variétés de la même espèce, souvent aussi entre les espèces du même genre”, Darwin écrit :

“La pensée de cette lutte universelle provoque de tristes réflexions, mais nous pouvons nous consoler avec la certitude que la guerre n’est pas incessante dans la nature, que la peur y est inconnue, que la mort est généralement prompte, et que ce sont les êtres vigoureux, sains et heureux qui survivent et se multiplient.”

Ainsi que George Orwell l’a notoirement fait remarquer : “Qui contrôle le passé contrôle le futur. Et qui contrôle le présent contrôle le passé.” Or, ceux qui contrôlent le présent déforment le passé depuis très, très longtemps. Depuis des siècles, nous entendons les mêmes histoires effrayantes. En 195 avant notre ère, Plaute affirmait que l’homme est un loup pour l’homme (homo homini lupus est). Il n’y a qu’un pas entre le loup mangeant le loup, le mépris de Hobbes pour la vie pré-civilisée, et les assertions infondées évoquant une préhistoire sanglante et désespérée. Le processus d’auto-domestication de l’homme est alimenté par force images de bêtes voraces, postées aux abords de la civilisation, n’attendant que de dévorer quiconque serait assez fou pour s’échapper, en quête de liberté. On tente de nous détourner de nos souffrances immédiates, de les occulter ou de nous amener à les considérer comme largement supportables au moyen de fabulations selon lesquelles la vie, autrefois, était terrible, insupportable, incroyablement atroce. Pire encore, peut-être : beaucoup d’entre nous sont désormais convaincus que nous portons les ténèbres en nous, dans nos gènes égoïstes. C’est tout simplement la nature humaine, nous dit-on, de violer, de tuer et d’asservir – et quiconque pense le contraire n’est qu’un farfelu romantique.

Cette idée nuit à notre décence et notre dignité, et insulte notre intelligence. La description de la nature humaine colportée par le narratif du progrès perpétuel n’est pas une vérité scientifique, mais une campagne de marketing en faveur de la perpétuation du statu quo. La politique de la peur perpétuelle ronge notre bien-être et sape nos capacités innées pour la coopération, la vie en communauté et la gentillesse. La peur des terroristes, la peur de manquer d’argent, la peur de vieillir, la peur des étrangers, la peur de la mort, la peur des requins, la peur d’être frappé par la foudre, la peur de la peur elle-même. Elle nous maintient dociles et complaisants dans nos cages prétendument protectrices.

Nous sommes piégés par et dans cette vision déformante et démoniaque de la nature humaine et du monde naturel, considérés comme les deux faces d’un même ennemi à craindre et à vaincre, plutôt que comme un allié à honorer et nourrir. Cette absurdité pernicieuse nous divise et nous monte contre nous-mêmes, contre les autres et contre la planète. Nous vivons dans la suspicion de nos pulsions naturelles et de celles des autres, honteux d’être des animaux, participant à la destruction accélérée d’une nature dont on nous raconte qu’elle cherche à nous arracher un membre ou à nous ronger de l’intérieur. Il s’agit, sans hyperbole aucune, de la plus profonde psychopathologie imaginable pour une espèce vivante.

Difficile de surévaluer l’importance de cette double diabolisation du monde naturel et de la nature humaine dans le façonnement de la sensibilité moderne. La politique, l’économie, la politique étrangère, la justice pénale, nos croyances sur la noblesse du travail, les questions de savoir comment et qui nous aimons, comment nous choisissons de donner naissance et de mourir – pratiquement tout ce que nous pensons et faisons repose sur la conviction selon laquelle les êtres sauvages, non civilisés, seraient dangereux, impitoyables, mauvais et “différents”.

Remettre en question le catéchisme du Progrès, du nécessaire et glorieux mouvement des ténèbres primitives vers la lumière de la civilisation et de la modernité, c’est s’exposer au ridicule et au mépris, en grande partie parce que l’on suppose que le caractère soi-disant impitoyable et compétitif du monde naturel constitue le moteur essentiel de la sélection naturelle et du capitalisme. Certes, Darwin a affirmé que certains individus se reproduisent avec plus de succès que d’autres en raison de la sélection naturelle ou sexuelle. Mais les différences en matière de succès reproductif ne nécessitent pas un accès très inégal aux ressources, une misère sans fin ou une mort précoce des créatures concernées. L’évolution ne repose pas sur la souffrance. Elle fonctionne pas le biais de différences dans la progéniture fertile. On peut être un raté total en termes d’héritage génétique (comme moi), n’avoir aucune descendance, et vivre quand même une vie longue et heureuse.

Dans son célèbre ouvrage intitulé Walden ou La Vie dans les bois, Henry David Thoreau s’insurge contre le culte des hommes « supérieurs ». À propos des pharaons d’Égypte ancienne, il écrit :

“Pour les Pyramides, ce qu’elles offrent surtout d’étonnant, c’est qu’on ait pu trouver tant d’hommes assez avilis pour passer leur vie à la construction d’une tombe destinée à quelque imbécile ambitieux, qu’il eût été plus sage et plus mâle de noyer dans le Nil pour ensuite livrer son corps aux chiens.”

Le narratif du progrès perpétuel insiste pour que nous vénérions des escrocs, des violeurs et des pillards, rebaptisés “fondateurs”, “conquérants” et “civilisateurs” par des historiens à la solde du pouvoir. Nous érigeons des statues et consacrons des tombes à la mémoire de leur grandeur et de leurs agissements. En réalité, la plupart de ces monuments commémorent les sombres actes de déséquilibrés, de fous mus par un ego démesuré et une avidité délirante. “L’histoire, nota le philosophe et essayiste Alexandre Herzen, est l’autobiographie d’un fou.” Dans les faits, la plupart des prétendus “grands hommes de l’histoire” étaient des criminels, déchaînés. Nous les célébrons parce qu’ils ont “changé le monde”. Mais où sont les preuves qu’ils l’ont changé en mieux ? N’est-il pas plus vrai de considérer que leurs aspirations, leurs valeurs et leurs ambitions malsaines ont façonné la civilisation ? Il n’y a aucune raison logique de croire que le présent constitue le destin prédéterminé du passé. Il s’agit du raisonnement tordu utilisé par ceux qui proclament : “Je ne regrette rien de ce que j’ai fait, car si je changeais quoi que ce soit, je ne serais pas moi !”

Dans Sex at Dawn : The Prehistoric Origins of Modern Sexuality (“L’aube du sexe : les origines préhistoriques de la sexualité moderne”), Calcida Jethá et moi-même avons appelé “flintstonisation” [en rapport avec The Flintstones, La Famille Pierrafeu en version française] le processus consistant à observer le passé depuis une perspective contemporaine biaisée. Regardez autour de vous, et essayez d’imaginer le passé en fonction de ce que vous observez. La même chose, donc, mais simplement en plus primitif et rustique. Après tout, impossible de douter de l’ici et maintenant, n’est-ce pas ? Bien sûr que si. George Bernard Shaw a écrit que le “patriotisme est la conviction que votre pays est supérieur à tous les autres parce que vous y êtes né”. Le même genre de croyance irréfléchie conditionne notre évaluation de l’époque où nous nous trouvons. Appelons cela le “présentisme”. Le présentisme, c’est donc l’idée selon laquelle, étant donné que nous sommes vivants ici et maintenant, alors cet endroit et cette époque sont certainement les meilleurs !

En réalité, le simple fait que nous soyons ici ne signifie pas que cet ici soit nécessairement meilleur que les mondes piétinés et anéantis du passé. Ce n’est pas parce que l’histoire a pris le cours qu’elle a pris qu’il s’agit de la meilleure issue possible. Croire cela serait comme croire à une sorte de prédestination, soutenir que chaque tribut payé en cours de route en valait la peine : les Âges obscurs, la peste bubonique, les millénaires d’esclavage, les guerres sans fin, les innombrables génocides, la disco, etc. Il ne fait aucun doute que nous avons parcouru un long chemin. Mais était-ce un long chemin vers du mieux, une longue détérioration, ou simplement un très long chemin ? »

-

https://theconversation.com/pourquoi-nos-ressorts-psychologiques-sont-aussi-culturels-93394 ↑