De la convergence NBIC à la « bioéconomie » (par Hélène Tordjman)

Ce texte est une reproduction d’un extrait du livre La croissance verte contre la nature : critique de l’écologie marchande (2021) écrit par l’économiste française Hélène Tordjman et publié aux Éditions La Découverte. Il s’agit de la seconde partie du premier chapitre de l’ouvrage intitulé « La convergence NBIC, un projet de société ». La première est à lire ici.

Dès 2004, la Commission européenne réagit au rapport de la NSF en publiant son propre rapport : Technologies convergentes. Façonner l’avenir des sociétés européennes[1]. Il n’est en effet pas question de laisser les États-Unis faire la course en tête tout seuls, et si ces technologies sont aussi prometteuses en termes de compétitivité et de croissance qu’elles y paraissent, alors l’Europe doit s’engager dans la même voie sans retard, d’autant que des pays comme la Chine et le Japon s’y lancent sans états d’âme. Une succession de rapports suivra, émanant de la Commission européenne mais aussi de l’OCDE, puis des gouvernements nationaux qui vont adapter les préconisations européennes aux contextes locaux. C’est ainsi qu’en France paraîtront deux rapports importants en la matière : le premier, signé par Geneviève Fioraso, future ministre de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, paru en 2012, sur les opportunités et les risques associés à la biologie de synthèse, le second, l’année suivante, sur les « manufactures du futur[2] ». Toute cette littérature « grise » vise à orienter l’activité scientifique, technique et économique vers la voie du progrès représenté par la convergence NBIC. Comme le montre le titre du premier rapport européen, il faut « façonner l’avenir des sociétés européennes » en encourageant la recherche et développement (R&D) dans les secteurs stratégiques, en y canalisant les financements publics et privés, et en préparant les opinions publiques à accepter ces nouvelles technologies. Il s’agit du modèle économique de demain, celui d’une « croissance intelligente, durable et inclusive », selon le vocabulaire de la Commission.

« Technologies convergentes pour la société de connaissance européenne » et « technologies clés génériques »

Le projet européen est globalement le même que le projet américain, celui d’une société scientifique et technique instrumentalisant les êtres humains et la nature pour une plus grande efficacité et une plus grande « intelligence ». Les textes sont cependant un peu moins naïfs et reconnaissent un certain nombre de dangers éthiques et sociaux associés à la convergence technologique. En cela, ils se démarquent un peu de leurs homologues américains.

Le premier rapport, celui de 2004, insiste sur le fait que cette révolution technique et scientifique est « à la fois prometteuse et dangereuse ». Le rapporteur, Alfred Nordmann, tente un exercice impossible : « humaniser » le projet et le politiser. Il y est ainsi affirmé que ces évolutions doivent être au service des « objectifs politiques et environnementaux européens » d’une société de la connaissance respectueuse des êtres humains et de la nature. En outre, les populations doivent être associées à la discussion dès le début du processus, pour créer un « climat de confiance parmi les investisseurs et les consommateurs ». Deux autres rapports de la Commission européenne suivront. Le premier, en 2009, s’intitule Préparer notre avenir : développer une stratégie commune pour les technologies clés génériques ; le second, daté de 2012, définit Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques : une passerelle vers la croissance et l’emploi[3]. Ces rapports identifient six technologies transversales qui doivent avoir la priorité dans la mesure où elles sont les « clés » de la croissance de demain. La micro-électronique et la nano-électronique, la nanotechnologie, la photonique, les matériaux avancés, la biotechnologie industrielle et les technologies de fabrication avancées recouvrent des classes de technologies fondées sur la convergence NBIC et applicables à de nombreux domaines. Les secteurs concernés sont « l’automobile, les denrées alimentaires, l’industrie chimique, l’électronique, le textile, l’énergie, l’environnement, les produits pharmaceutiques, la construction, l’industrie aérospatiale et les télécommunications[4] ». Dans ces deux rapports, les questions sociales et philosophiques ont été reléguées à l’arrière-plan. Il s’agit d’être « proactif » (d’agir pour), en mettant en place une série de dispositifs scientifiques, juridiques, économiques et financiers de l’amont à l’aval des filières concernées pour promouvoir ces techniques dont les gouvernants et les grandes firmes pensent qu’elles recèlent les clés de notre avenir.

Au fur et à mesure du temps qui s’écoule, de rapports en rapports, les risques associés à cette utopie scientiste semblent être apprivoisés ; on s’habitue. Pourtant, le premier texte, celui de 2004, reconnaissait l’ampleur des dangers associés aux bouleversements attendus et insistait sur l’inadéquation actuelle de la réglementation européenne qui permettrait d’encadrer les activités des scientifiques, des industriels et des militaires pour limiter et contrôler ces risques.

Trois grands types de risques étaient alors identifiés. Le premier concerne l’ingénierie physique et mentale qui forme le cœur du projet américain. Plutôt que d’« ingénierie du corps et de l’esprit », le rapport de 2004 préfère parler d’« ingénierie pour le corps et pour l’esprit », la différence concernant le degré d’intrusion des nouvelles techniques dans le corps humain. Enseigner aux gens un langage visuel permettant d’intégrer une masse d’informations d’un coup d’œil n’est pas de même nature que d’implanter une puce dans le cerveau pour stimuler certaines zones corticales. Alfred Nordmann reconnaît que « les TC [technologies clés génériques] soulèvent des questions juridiques et philosophiques concernant l’inviolabilité, la dignité et l’autonomie humaine[5] ».

Le deuxième risque renvoie aux nouveaux environnements qui seront créés. En effet, « à la différence des équipements ou produits techniques distincts au sens classique du terme, les TC peuvent être dispersées dans l’espace, ambiantes et imperceptibles. Elles se fondront dans le décor et contribueront peut-être à structurer le cadre des actions humaines au travail, dans les loisirs, les soins de santé, la mobilité et les communications. […]. Plutôt que de produire des objets à importer dans l’environnement naturel (nature première), les TC favoriseront la production d’un environnement artificiel[6] ». Ces environnements artificiels, dans lesquels nous évoluons déjà en partie avec l’extension de plus en plus rapide des réseaux sociaux, de la géolocalisation par smartphone, des caméras partout et des objets connectés, remettent en question l’idée même d’environnement naturel[7]. Cette évolution poursuit en l’aggravant la dynamique amorcée avec les débuts de la modernité occidentale d’une rupture radicale entre l’être humain et les règnes animal, végétal et minéral.

Le troisième grand risque envisagé concerne les usages « duaux » des technologies convergentes et les risques militaires associés. La puissance technique engendrée par la convergence NBIC donnera naissance à des armes encore bien plus redoutables que celles dont nous disposons déjà. Comme le note le rapport, « il s’agit ici d’exploiter le potentiel le plus dangereux des TC à des fins de surveillance et de violation de la vie privée, de renforcement des aptitudes physiques des soldats, de manipulation des esprits à distance et d’utilisation de machines à tuer autonomes », ce qui est « particulièrement troublant et laisse redouter une déstabilisation internationale[8] ».

On peut ajouter un quatrième grand risque aux trois évoqués par Nordmann : celui qui touche à la santé humaine et à la nature, c’est-à-dire à la vie sur Terre dans toute sa diversité. Que se passera-t-il si un bioréacteur où sont confinés des micro-organismes n’ayant jamais existé auparavant fait l’objet d’un attentat ou d’un quelconque dysfonctionnement, et laisse échapper ces nouvelles formes de vie interagissant avec les formes naturelles de manière inédite ? Comment peut-on penser pouvoir contrôler les effets produits dans le corps humain par la présence de « nanobio-objets » dont une des particularités est d’avoir une « vie autonome » ? Les effets potentiellement toxiques des nanotechnologies commencent à peine à être étudiés, alors que plusieurs centaines d’objets de consommation courante en contiennent déjà[9]. Quant aux ondes électromagnétiques émises par les réseaux 4G et bientôt 5G, leurs effets délétères sur la santé des êtres vivants sont désormais bien documentés[10].

De plus, ces technologies très sophistiquées requièrent beaucoup d’énergie, engendrent d’importants volumes de déchets non recyclables et causent de multiples pollutions. Par exemple, comme l’ont montré Philippe Bihouix et Guillaume Pitron, le numérique est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre croissantes (4 % des émissions mondiales en 2019), ainsi que de dégradations environnementales majeures dues à l’extraction des terres rares notamment nécessaires à la production des composants électroniques[11]. Quant à la blockchain (le registre comptable) utilisée entre autres par les bitcoins, une seule transaction consomme pour l’instant autant d’électricité qu’un ménage américain pendant une semaine[12]. La « transition écologique et numérique », un des derniers noms de la croissance verte apparu suite à la crise du Covid-19, ne s’annonce donc pas vraiment verte ni douce aux êtres vivants et à la nature.

Ces risques majeurs n’ont cependant pas fait changer d’avis la Commission européenne, les enjeux économiques et stratégiques sont bien trop importants. Au contraire, le projet est allé de l’avant, en s’adaptant aux préoccupations environnementales qui se sont faites de plus en plus aiguës ces dernières années.

Une « bioéconomie » fondée sur la connaissance

Hormis les États-Unis, pour une fois en retard sur les autres, la plupart des pays de l’OCDE (et bien au-delà mais de manière dispersée) ont pris conscience de la nécessité d’une action rapide et concertée en faveur de l’écologie. Les prévisions des experts en matière climatique et de biodiversité sont en effet de plus en plus alarmantes, et s’il n’est pas question d’envisager une société sans croissance, celle-ci doit être « durable et verte ». Les nombreuses avancées dans le domaine des biotechnologies font espérer des solutions aux problèmes environnementaux créés par le mode de production industriel et la croissance démographique mondiale. Après le rapport de l’OCDE de 2009, la Commission européenne fait sienne la conception d’une « bioéconomie » fondée sur la science[13]. Dans un rapport de 2010 intitulé The Kowledge-Based Bioeconomy (KBBE) in Europe : Achievements and Challenges[14], la Commission présente son idée de la nouvelle économie verte. Ce rapport sera suivi de plusieurs autres, en particulier en 2011 et 2012 : The European Bioeconomy in 2030 : Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges[15] et L’Innovation au service d’une croissance durable : une bioéconomie pour l’Europe[16]. C’est en gros une poursuite du projet scientifique évoqué plus haut, mais au service de l’écologie. Selon la vision portée par la Commission, les nouvelles sciences et techniques permettront de relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, à condition que les États mènent une politique volontariste et coordonnée.

La Commission identifie six « Grands Défis » en matière environnementale, qu’il faut relever ensemble, d’un même mouvement : une gestion soutenable des ressources naturelles ; une production soutenable ; une amélioration de la santé publique ; une limitation du changement climatique ; une intégration des évolutions sociales ; un développement soutenable au niveau global. C’est en gros l’agenda d’une croissance verte ou soutenable promu par les institutions internationales, en particulier par les Objectifs de développement durable des Nations unies[17].

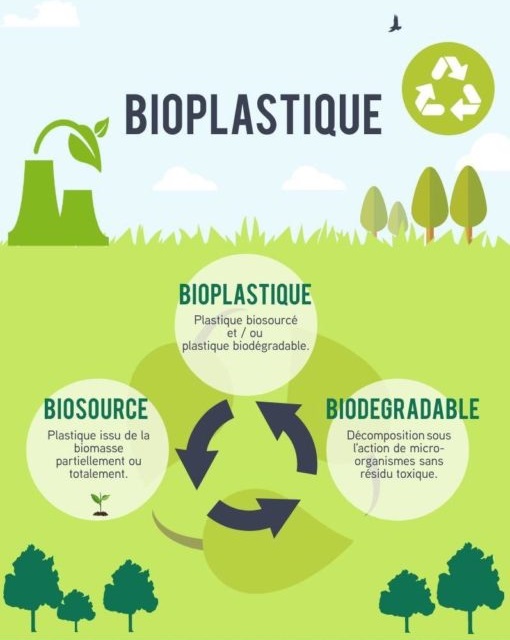

La bioéconomie est « la production et la conversion soutenables de biomasse, pour une gamme de produits incluant nourriture, santé, fibres, produits industriels et énergies. Une biomasse renouvelable recouvre n’importe quel matériel biologique utilisé comme produit final ou matière première[18] ». Derrière ce jargon typiquement bruxellois se cache une idée très simple. Les ressources naturelles fossiles sont non seulement très polluantes, mais aussi de plus en plus rares. Comme il n’est bien entendu jamais question de produire moins et d’alléger nos prélèvements sur la nature, il faut trouver d’autres ressources, renouvelables, que l’on pourra exploiter sans mettre en péril les grands équilibres de la planète. L’idée est de continuer à produire des voitures et des ordinateurs, des téléphones et tous les autres objets sans lesquels nous ne pouvons plus vivre à partir d’autres matières premières que le pétrole et ses dérivés. C’est là qu’interviennent les progrès techniques récents : les outils de la biologie de synthèse permettent de transformer la biomasse (c’est-à-dire tout ce qui vit ou a vécu sur Terre, mais non fossilisé) en divers produits auparavant issus du pétrole, plastiques et carburants au premier chef. Pour l’instant, la principale source de biomasse est végétale : produits agricoles, résidus de culture et forêts, qui seront transformés en bioplastiques, biocarburants et autres produits industriels « biosourcés », nourriture pour les animaux et les êtres humains, médicaments.

Il n’a quand même pas échappé à la Commission que l’on ne peut ni utiliser toutes les terres agricoles pour produire des plastiques et des carburants, ni raser toutes les forêts, qui sont peut-être une source de biomasse renouvelable, mais très lentement. C’est pourquoi il faudra se doter d’outils scientifiques et techniques qui permettront d’augmenter la productivité et le rendement des cultures (par exemple grâce aux OGM, à la robotique et au numérique), privilégier les espèces à croissance rapide, améliorer l’efficacité des processus de transformation et la qualité des produits. Quant à ce qui ne peut être produit à partir de la biomasse, comme les alliages métalliques, les évolutions espérées des nanotechnologies y pourvoiront. Elles permettent d’ores et déjà de produire de nouveaux matériaux très solides, très légers (donc avec un meilleur rendement énergétique) et « intelligents ». Ces technologies sont au cœur des recherches sur les « habitations intelligentes », qui composeront les « villes intelligentes » de demain, et sur les « transports intelligents » qui n’émettront plus de dioxyde de carbone.

La transition vers une économie décarbonée ne se fera que si « la science, l’industrie, les gouvernements et la société civile travaillent ensemble de manière constructive[19] ». Le rapport identifie quatre domaines sur lesquels doivent porter tous les efforts.

Le premier est celui de la recherche concernant les technologies clés génériques. Celle-ci doit être encouragée et développée, mutualisée et valorisée. La Commission a déjà créé plusieurs dispositifs dont elle a le secret : les ETP (European Technology Platforms), les ERAnet (European Research Area Networks), les IPC (initiatives de programmation conjointe), tout cela prenant place dans les lignes définies par les PCRD (programmes-cadres de recherche et développement[20]).

Le deuxième domaine, fondamental, est celui de l’innovation. Malgré sa foi dans les technologies pour résoudre la plupart des problèmes, la Commission est consciente d’une limitation typiquement européenne et qui n’affecte pas les États-Unis : un très haut niveau scientifique qui ne se matérialise pas assez dans des innovations concrètes et créatrices de valeur. Les raisons en sont multiples selon elle : un esprit d’entreprise moins développé qu’ailleurs, une réglementation trop contraignante, un système de propriété intellectuelle inadéquat, une attitude générale d’aversion au risque, un manque de financements publics et privés pour passer de l’étape « preuve du concept » à celle de la commercialisation, qui est beaucoup trop longue en Europe… Il faut donc modifier les cadres réglementaires pour qu’ils soient « business-friendly » et « innovation-friendly » ; favoriser le développement du capital-risque ; adapter le régime de la propriété intellectuelle ; généraliser les partenariats public-privé (les PPP) pour un partage du financement et des risques ; définir des standards de qualité et de sécurité pour les nouveaux produits à un niveau européen d’abord, puis international, pour favoriser l’émergence d’un level-playing field[21] garantissant une concurrence libre et non faussée dans toutes ces nouvelles sphères d’activité. Suite au lobbying de certaines des industries les plus sales, un « principe d’innovation » a été défini par un think tank émanant de ces industries. Selon ce « principe », tout projet de loi et de réglementation devrait être évalué par l’effet qu’il aura sur l’innovation, valeur suprême à laquelle toutes les autres considérations, par exemple sociales et environnementales, doivent être soumises. Ce « principe » apparaît en tant que tel dans le grand plan Horizon Europe 2021-2027 qui succédera au plan Horizon 2020[22].

Le troisième domaine d’action pour « faire de la vision une réalité » est celui de l’éducation. La bioéconomie telle que l’envisage la Commission est fondée sur la science et la connaissance. Il faut donc une force de travail formée aux nouvelles sciences et techniques, des techniciens de base aux chercheurs de niveau international, mais aussi des gestionnaires et des commerciaux suffisamment instruits dans ces domaines pour en comprendre les enjeux. Comme les évolutions techniques sont de plus en plus rapides, il faut aussi envisager des procédures de formation tout au long de la vie professionnelle. Par ailleurs, pour favoriser l’esprit d’entreprise et l’émergence d’une culture européenne « business-friendly », il faut multiplier les possibilités de passage du monde de la recherche aux affaires publiques et privées, dans les deux sens[23]. Il faut en outre sensibiliser les jeunes à la science, par exemple en créant des concours d’innovations dès l’école et en les immergeant dans une culture scientifique et technique via les programmes scolaires, des expositions grand public, des « journées de la science ». À titre anecdotique mais néanmoins révélateur, une affiche de la Cité des Enfants de la Villette qui couvrait les couloirs du métro parisien en octobre 2016 mettait en scène un enfant disant : « Un jour, je téléguiderai un nuage pour arroser mon potager. » Le message, sans doute destiné à susciter des vocations pour former la relève de la start-up nation chère à Emmanuel Macron, laissait entendre que la géo-ingénierie est une technique écologique.

Enfin, le quatrième et dernier domaine concerne « la gouvernance et le dialogue public ». La bioéconomie concernera presque tous les secteurs et aura des impacts sur la fourniture de biens publics comme la quantité et la qualité des terres arables et le maintien des écosystèmes. La gouvernance devra donc être intégrée au niveau européen pour gérer les interdépendances entre toutes ces activités : comment par exemple déterminer le niveau optimal de terres à consacrer respectivement aux cultures alimentaires, industrielles et énergétiques ? Les arbitrages inévitables nécessiteront une coopération des différents ministères et agences concernés, et ce au niveau européen.

Quant aux risques, il faudra être « vigilant », associer les sciences humaines et sociales à la réflexion, créer des cadres juridiques et de normalisation « adéquats », des comités d’éthique, des chartes et des codes de bonne conduite, des instances supranationales pour encadrer les innovations militaires, et bien sûr associer les populations à la discussion. Ces dernières n’ont cependant pas été consultées lors de l’élaboration de ce projet par des technocrates européens courant derrière les États-Unis pour ne pas « prendre de retard ». Cette utopie n’a jamais été débattue publiquement et démocratiquement en tant que telle, la majeure partie de la population européenne n’en a même jamais entendu parler, pas plus d’ailleurs que de la convergence NBIC ou de la biologie de synthèse. Les peuples européens tendent plutôt à faire preuve de conservatisme, voire de méfiance vis-à-vis des nouvelles technologies, de certaines en tout cas, le refus des OGM l’a bien montré. Il faudra que les scientifiques et les industriels soient « clairs, ouverts et transparents », « communiquent avec le public » en expliquant leurs recherches et l’intérêt de leurs produits, pour que chacun puisse analyser rationnellement les bénéfices et les risques associés à ces choix techniques. Nul doute que si tout cela est bien expliqué, nous comprendrons tout l’intérêt de nous engager dans cette voie d’une bioéconomie technologique et ferons confiance aux scientifiques, aux industriels et à la Commission européenne pour décider de notre avenir.

La Commission européenne poursuit dans cette voie depuis, et a lancé le Pacte vert (European Green Deal) en décembre 2019, « une nouvelle stratégie de croissance[24] ». Il s’agit de construire une « économie moderne et efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre en 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources[25] ». Les Objectifs de développement durable de l’ONU serviront de guide à l’action. Outre tout ce qui précède, l’accent est mis sur les énergies renouvelables, la « transformation numérique » (IA, Cloud Computing, internet des objets, 5G et infrastructures numériques), une réorientation de la Politique agricole commune, l’économie circulaire, l’efficience énergétique et des réseaux « intelligents » partout. Les hautes technologies y ont une part cruciale : il faudra donc largement financer la recherche scientifique et ses transferts à l’industrie. Là aussi, bien sûr, il faudra associer les citoyens à la prise de décision, par exemple à l’aide de plateformes de consultation en ligne. Je reviendrai sur quelques points précis du Pacte vert dans la suite de ce livre.

Quant à la Chine, elle n’a pas attendu l’accord de ses citoyens pour se lancer de manière spectaculaire et offensive dans de tels projets, à travers les « nouvelles routes de la Soie », des plans favorisant l’intelligence artificielle et les biotechnologies. Toute la créativité industrielle et scientifique y est mobilisée pour la convergence NBIC.

La « Quatrième Révolution industrielle » : Davos 2018

Ces souhaits ne se sont pas encore tous réalisés, mais le projet avance cependant à grands pas. À Davos, en Suisse, les gens les plus riches et les plus puissants de la planète, propriétaires et dirigeants des grandes multinationales, banquiers, gros investisseurs et représentants des États, se réunissent tous les hivers pour discuter de l’avenir du monde au Forum économique mondial. Durant l’édition de 2018, ils ont proclamé que nous vivions la « Quatrième Révolution industrielle », et que cette révolution devrait permettre de sauver la planète grâce aux progrès technologiques[26]. La croissance verte prend ici le nom de « bioéconomie inclusive ». Il s’agit principalement d’un déploiement généralisé des NBIC, vues comme des solutions à tous les problèmes et défis rencontrés par les sociétés contemporaines. Un rapport particulier avec la nature s’y esquisse. La bioéconomie consiste à substituer des ressources biodégradables et renouvelables aux ressources minières et fossiles. Elle s’attache aussi à faire travailler les processus naturels pour nous, par exemple en ajoutant des fonctions à un micro-organisme pour lui faire produire du plastique, ou en faisant stocker de l’information à des plantes. Ces nouvelles ressources, dont la diversité biologique au premier chef, doivent de ce fait être protégées car elles sont les clés de l’avenir selon le Forum économique mondial. Ainsi, nous ferons d’une pierre deux coups : en protégeant la nature, nous pouvons aussi en exploiter de nouvelles dimensions pour construire des produits et des modes de production plus « propres ».

La liste des technologies les plus importantes de cette « Quatrième Révolution industrielle » est dans la droite ligne du rapport NBIC de 2002[27] : imprimantes 3-D ; matériaux avancés (nanotechnologies, bionanotechnologies, etc.) ; intelligence artificielle et machine learning ; robotique ; biotechnologies (biologie de synthèse, bio-mimétisme, etc.) ; capture de l’énergie, stockage et transmission (batteries – un enjeu stratégique pour les énergies renouvelables –, smart grids, bioénergies, solaire, nucléaire) ; blockchains (en particulier pour gérer automatiquement une énorme masse de contrats spécifiques dont chaque partie, grâce au Big Data, est informée très précisément de tout ce qui la concerne via des smart contracts) ; géo-ingénierie, pour « modifier la forme des précipitations, créer une lumière du soleil artificielle, ou altérer les biosphères » ; Internet of Things (IoT) ; neurotechnologies (pour des humains augmentés) ; nouvelles technologies informatiques (informatique quantique, puces à ADN, etc.), combinées au Cloud et au Big Data (d’où, encore une fois, l’importance stratégique de la 5G) ; plateformes de senseurs avancés (capteurs divers et variés, satellites, véhicules autonomes, drones, etc.) ; réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Tous les domaines sur lesquels porte la concurrence technologique aujourd’hui y sont. On peut aussi imaginer que les industries militaires s’intéressent de près à ces techniques, qui sont toutes « duales ».

Le rapport du Forum économique mondial de 2018 présente un grand projet très représentatif de la manière dont sont envisagées les relations que nous devrions entretenir avec la nature : The Earth Bank of Codes vise à séquencer les génomes de tous les êtres vivant sur Terre, animaux, végétaux et micro-organismes, dans les dix ans qui viennent : une « banque » de tout le patrimoine génétique mondial, rien que ça. « Pour tous les innovateurs de la planète », il s’agit de « libérer la valeur économique de la nature » (to unlock nature’s economic value) en exploitant les fonctions génétiques, les processus métaboliques et écosystémiques, et même les grands cycles biogéochimiques de la biosphère. Tout cela est « bio » puisque c’est vivant.

Ce répertoire génétique de toutes les formes de vie sur Terre s’appuiera sur les techniques de la biologie de synthèse, de la bio- informatique et d’autres techniques exploitant certaines propriétés des processus naturels. Il utilisera bien sûr les innovations informatiques liées au Big Data, à la blockchain et autres. Les applications en sont multiples : micro-organismes transformés en usines à produire des substances chimiques et organiques, une production renouvelable et censément moins polluante ; reprogrammation de processus naturels comme la fixation de l’azote par les plantes pour les rendre plus efficaces ; micro-organismes spécifiquement conçus pour absorber marées noires et pollutions chimiques diverses et variées (ce qu’on appelle la bioremédiation) ou pour accroître le rendement des cultures (en étant mis au service de la « lutte biologique », ainsi qu’on la qualifie improprement) ; agriculture et médecine « de précision » ; sauvetage génétique d’espèces en voie de disparition, « re-création » d’espèces disparues et création d’organismes chimériques n’ayant jamais existé ; à l’inverse, éradication génétique des espèces qui nous embêtent ; nouveaux médicaments, cosmétiques, arômes et parfums ; nouvelle nourriture (« œufs » faits à base de soja, viande artificielle cultivée in vitro, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique et satisfaire les véganes) ; nouveaux carburants « biologiques » ; biomimétisme (« les innovations en actifs bio-mimétiques veulent apprendre de la nature et imiter les formes naturelles, les processus et les écosystèmes pour créer des designs plus soutenables et des innovations[28] »)… Ce programme semble avoir été écrit par un biologiste fou. L’idée est que toutes les « ressources génétiques » peuvent être exploitées industriellement à notre avantage à nous, humains, et que les firmes, qui pourront déposer des millions de brevets, auront enfin un véritable intérêt à protéger la diversité biologique. Ainsi, le capitalisme et l’écologie œuvreront ensemble pour la sauvegarde de la Terre.

Les auteurs du rapport du World Economic Forum s’enthousiasment des perspectives ouvertes par la blockchain pour gérer les millions de contrats engendrés par une exploitation à grande échelle des « ressources génétiques ». Ces contrats « intelligents » peuvent associer les informations concernant l’origine des plantes et les clauses de chaque contrat pour effectuer instantanément les paiements selon les procédures prévues par les textes internationaux. Tout sera standardisé et automatisé. Une croissance exponentielle de ces transactions ne laisse pas entrevoir un avenir très vert.

Les intérêts derrière The Earth Bank of Codes sont purement mercantiles, puisqu’il s’agit avant tout d’obtenir des brevets sur toutes les formes de la vie sur Terre (voir chapitre 3). Ce nouveau modèle de croissance, soi-disant verte mais toujours extractiviste, continue de considérer la nature comme un réservoir de ressources. Ces dernières sont valorisées par des droits de propriété intellectuelle, c’est-à-dire par des droits de monopole donnant lieu à des rentes. Les acteurs principaux en sont toujours les mêmes, les grandes firmes transnationales et les États qui les soutiennent. La logique profonde ne change pas : croître et accumuler, encore et encore. Le régime capitaliste ne peut survivre que par la croissance, en explorant sans fin de nouveaux domaines de valorisation du capital. Les natures terrestre et marine offrent de ce point de vue des perspectives que certains jugent mirifiques : les capitaux affluent, et ces activités se développent effectivement. Après l’économie verte, on parle déjà d’économie bleue. C’est la fuite en avant, une course vers la catastrophe.

L’emballement des dynamiques techniques

Comment en est-on arrivé à considérer une telle frénésie scientiste et prométhéenne comme étant la solution à la dégradation de l’état écologique de la planète ? Depuis plus de deux siècles, les progrès des sciences et des techniques ont été un des moteurs les plus puissants du capitalisme industriel. Ils ont permis d’aller fouiller les entrailles de la Terre à la recherche de ses richesses cachées, en particulier les énergies fossiles et les minerais, d’exploiter ces derniers pour décupler la puissance de l’action humaine, avec comme résultat de cette démesure, outre de multiples et graves pollutions, une atteinte aux grands équilibres de la biosphère[29]. Avec la découverte de l’atome, ces progrès nous offrent une énergie encore plus puissante, ainsi que les moyens de nous autodétruire en un clin d’œil. Les « dégâts collatéraux » engendrés par le développement scientifique et technique sont justement traités comme tels, des « externalités » dont on doit s’occuper une par une, éventuellement en les « internalisant » comme on le verra dans la suite de ce livre, mais jamais envisagés comme lui étant consubstantiels. Nous raisonnons comme si l’on pouvait séparer les effets positifs et négatifs, garder les premiers et régler les seconds séparément. Or, comme l’a montré Jacques Ellul dès 1954, un des caractères de la technique moderne est son « insécabilité » : elle forme un système, un tout, et ses effets ne dépendent pas de l’usage que l’on en fait, ils lui sont inhérents[30]. Le mythe de la neutralité de la science et de la technique est un des piliers de l’idéologie du progrès qui nous imprègne si profondément et nous empêche de prendre la mesure de son ambivalence.

Outre ce facteur idéologique, une autre raison de ce qui peut passer pour un aveuglement ou un déni face au désastre réside dans la façon, à la fois matérielle et politique, dont sont faits les choix techniques. Quand on lit le rapport américain sur la convergence NBIC et qu’on voit avec quelle rapidité sa « philosophie » a été adoptée par les politiciens et technocrates européens, on pourrait assez facilement interpréter cette évolution comme résultant d’un complot des puissants qui manœuvreraient dans l’ombre et à l’abri des regards. Cette dimension n’est pas absente, en témoigne le peu de publicité autour du projet de convergence NBIC comparé à l’ampleur des enjeux environnementaux, socio-économiques, militaires et géopolitiques, mais ne résume certainement pas toute l’histoire. La complexité des dynamiques économiques et sociales dans un monde dominé par la division du travail est telle qu’une clique, aussi puissante soit-elle, ne peut à elle seule déterminer un choix majeur tel que celui-là. À nouveau, l’analyse qu’Ellul fait de la technique moderne peut nous aider à comprendre.

Un chapitre de La Technique ou l’enjeu du siècle est consacré à la « caractérologie de la technique ». Parmi les différents caractères de la technique moderne que l’auteur identifie, dont l’insécabilité mentionnée plus haut, deux autres sont absolument fondamentaux pour appréhender les évolutions contemporaines : l’auto-accroissement et l’autonomie. Le premier terme renvoie au fait que la technique s’engendre pour ainsi dire elle-même, par la combinaison de techniques existantes et par la création de nouvelles techniques en réponse aux problèmes posés par celles déjà en usage. Les nouvelles techniques vont à leur tour créer de nouveaux problèmes, qui nécessiteront l’invention de nouveaux moyens, et cela dans un processus sans fin. Le second, l’autonomie, renvoie au fait que la technique se déploie au-delà des jugements moraux ou de valeur, que tout ce qui peut être fait le sera. Sans suivre Ellul dans son déterminisme technique absolu, il semble cependant assez clair que le phénomène technique aujourd’hui est tel un processus sans sujet et sans fin, une course en avant que personne ne contrôle vraiment, le résultat de l’addition de petites et moins petites décisions dont aucune n’est absolument fondamentale, n’impulse véritablement une direction, mais que la direction est prise cependant. Même dans le cas de la convergence NBIC envisagée comme un projet, les évolutions parallèles des différents domaines étaient déjà en cours, sans que personne ne se soit concerté à l’avance. Elles résultaient de milliers de décisions et d’intérêts scientifiques, économiques, politiques et militaires, et la conférence de 2001 n’apparaît comme un tournant que rétrospectivement. C’est d’ailleurs ce qu’écrivait Günther Anders à propos de la bombe atomique :

« Il serait déplacé de parler encore ici d’“acte”. Le processus qui aboutirait à un tel fait compterait en fin de compte tant de médiations, il serait si peu transparent, il se composerait de tant d’étapes intermédiaires et ferait intervenir tant d’instances – sans qu’aucune soit plus décisive que les autres – que pour finir tout le monde aurait fait quelque chose mais personne n’aurait “fait” cela. En fin de compte, personne n’aurait rien fait[31]. »

Au premier abord, il apparaît paradoxal de soutenir que l’évolution technique contemporaine est engendrée par un projet et que, dans le même temps, elle se développe tel un processus sans sujet. Néanmoins, quand on entre dans les détails, on s’aperçoit que les choix techniques résultent d’une interaction enchevêtrée et changeante entre plusieurs facteurs essentiels. La recherche scientifique et technique a effectivement tendance à se développer comme un processus sans sujet, chaque question apportant son lot de réponses qui, à leur tour, engendrent de nouvelles questions, et ce d’autant plus que la spécialisation est grande et que très peu de gens ont une vision d’ensemble des domaines. Mais les intérêts économiques et politiques orientent aussi les questions qui seront posées et jugées légitimes, notamment au travers des priorités de financement de certains projets au détriment d’autres. La Communauté européenne a ainsi décidé d’affecter 80 milliards d’euros à la recherche sur les technologies clés entre 2014 et 2020 au travers de son programme Horizon 2020, et l’on peut imaginer l’intense lobbying des industriels et des scientifiques pour capter une part de cette manne. De même, si le Forum de Davos se lance dans la bioéconomie, nul doute que les financements afflueront. Tout récemment (2020), les gigantesques plans de relance présentés par les États européens et la Commission suite à la crise du coronavirus ont déjà suscité une concurrence acharnée parmi les industriels pour attirer le plus de fonds. Les firmes dont le lobbying est le plus efficace ont de ce fait le pouvoir d’orienter la nature des biens produits et des technologies qui deviendront dominantes.

Ainsi, malgré les caractères d’autonomie et d’auto-accroissement de la technique mis en lumière par Ellul, les interactions des jeux de pouvoir, des structures institutionnelles et de l’imprégnation idéologique aboutissent à privilégier certaines options parmi la multitude des possibles explorés par la science, la politique et d’autres domaines de l’action collective. Contingences et déterminations.

-

Sauf mention contraire, tous les rapports cités dans cette partie sont consultables sur le site officiel de l’Union européenne, < https://europa.eu >. ↑

-

Geneviève FIORASO, Les Enjeux de la biologie de synthèse, 2012, < http://www.genevieve-fioraso.com >, et Conseil général de l’environnement et du développement durable, Le Déploiement industriel des nanotechnologies et de la biologie de synthèse sur les territoires, précurseur des manufactures du futur, téléchargeable à l’adresse suivante : < https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0007500 >. ↑

-

En anglais, les technologies clés génériques sont des key-enabling technologies. ↑

-

COMMISSION EUROPÉENNE, Une stratégie européenne pour les technologies clés génériques : une passerelle vers la croissance et l’emploi, 2012, p. 3. ↑

-

Alfred NORDMANN, Technologies convergentes. Façonner l’avenir des sociétés européennes, 2004, p. 33. ↑

-

Ibid., p. 20-21. ↑

-

Voir Éric SADIN, La Vie algorithmique, L’Échappée, Paris, 2015 et S. ZUBOFF, L’Âge du capitalisme de surveillance, op. cit. ↑

-

Ibid., p. 34. ↑

-

Roger LENGLET, « Sans étiquetage ni traçabilité, les nanotechnologies envahissent notre quotidien », < https://multinationales.org/Sans-etiquetage-ni-tracabilite-les >, 13 janvier 2015. ↑

-

Voir l’appel lancé par des milliers de scientifiques à travers le monde, < http://www.5gappeal.eu/ >. ↑

-

Voir Philippe BIHOUIX, L’Âge des low-techs . Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, Paris, 2014, et Guillaume PITRON, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, Paris, 2018. ↑

-

« La folie bitcoin », supplément Les Échos, 19-20 janvier 2018. ↑

-

Il existe différentes conceptions de la bioéconomie. La première est due à Nicholas Georgescu-Roegen au début des années 1970. Analysant l’économie comme un système de flux de matière et d’énergie, il montre qu’une croissance infinie est impossible. En cela, c’est le premier théoricien de la décroissance. Nicholas G EORGESCU- ROEGEN, La Décroissance. Entropie, écologie, économie, trad. Jacques Grinevald et Ivo Rens, Éditions Sang de la terre, Paris, 1990 [1979]. Les grandes institutions internationales ont repris ce terme beaucoup plus récemment dans une acception très différente, autre dénomination de la croissance verte. ↑

-

< http://www.bio-economy.net/reports/files/KBBE_2020_BE_presidency.pdf>. ↑

-

< http://www.epsoweb.org/file/560 >. ↑

-

< http://www.ec.europa.eu/research/bioeconomy/policy/strategy_en.htm >. ↑

-

< http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ >. ↑

-

The European Bioeconomy in 2030 : Delivering Sustainable Growth by Addressing the Grand Societal Challenges, 2011, p. 8. ↑

-

Ibid., p. 13. ↑

-

Des détails sur ces usines à gaz sont accessibles au lecteur patient et motivé sur le site de la Commission européenne. ↑

-

L’idée de level playing field est celle d’un « terrain de jeu » homogène pour les entreprises. Elle condense l’hypothèse de concurrence parfaite chère à la théorie économique néoclassique. ↑

-

CORPORATE E UROPE OBSERVATORY, « The innovation principle trap », 5 décembre 2018, < https://corporateeurope.org/environment/2018/12/innovation-principle-trap >. ↑

-

Ce que les Anglo-Saxons appellent revolving doors et qu’on traduit par portes tournantes ou portes-tambour. ↑

-

Le Pacte vert pour l’Europe, décembre 2019, rapport téléchargeable à l’adresse suivante : < https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr >. ↑

-

Ibid., p. 2. ↑

-

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF), Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Life on Land. Towards an Inclusive Bio-Economy, janvier 2018, < http://www.weforum.org >. ↑

-

Ibid., Annexe I, leurs termes et catégories, sauf ce qui est entre parenthèses. ↑

-

Ibid., p. 14. ↑

-

Pour une analyse de la démesure du rapport à l’énergie des sociétés modernes, voir Alain GRAS, Fragilité de la puissance. Se libérer de l’emprise technologique, Fayard, Paris, 2003. ↑

-

Jacques ELLUL, La Technique ou l’enjeu du siècle, Economica, Paris, 1990 [1954]. Une bonne introduction à l’œuvre d’Ellul peut être trouvée chez Jean-Luc P ORQUET, Jacques Ellul, l’homme qui avait (presque) tout prévu, Le Cherche-Midi, Paris, 2003. ↑

-

G. ANDERS, L’Obsolescence de l’homme, op. cit., p. 272-273. ↑