Une mondialisation non-violente aurait aussi exterminé les Amérindiens

C’est l’une des informations importantes apportées par 1491, un livre publié en 2005 par le journaliste scientifique Charles C. Mann. Ce dernier écrit régulièrement pour la célèbre revue Science, le New York Times et le Washington Post. Autant dire que le Charles n’est pas vraiment un révolutionnaire engagé contre la société industrielle globalisée, loin de là. On le voit assez nettement dans sa façon très politiquement correcte de célébrer le niveau technologique atteint par les Empires et les cités-États du « Nouveau Monde ». Mais les villes, les infrastructures et les ouvrages monumentaux nécessitaient à la fois des sociétés très hiérarchisées (donc inégalitaires), de l’esclavage et une exploitation massive (donc insoutenable) de la nature. Ainsi, le journaliste s’inscrit dans la longue et absurde tradition des élites sociales de la civilisation industrielle consistant à célébrer le progrès technologique tout en occultant tout lien de cause à effet avec le désastre environnemental qui en résulte systématiquement.

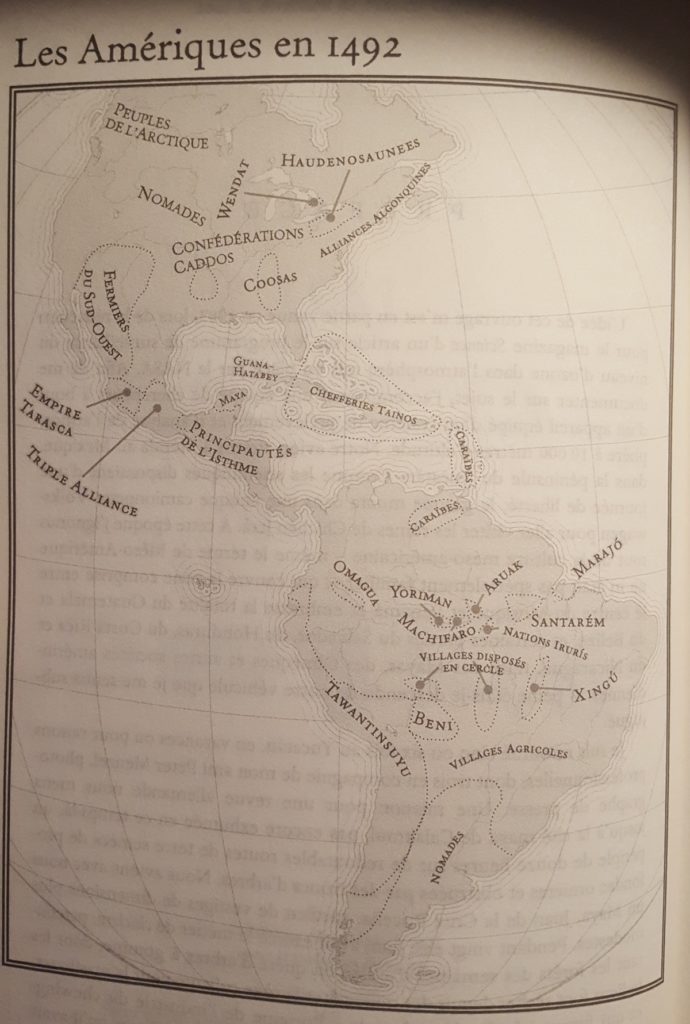

La particularité de cet ouvrage est de retracer l’histoire des Amériques avant la colonisation, avec une attention particulière donnée aux impacts culturels, biologiques et écologiques des premiers contacts. Suite à ces premiers contacts il y a 500 ans, les multiples maladies infectieuses apportées par les Européens ont contribué de façon décisive à la disparition des premiers habitants de l’Amérique et de leurs cultures. Bien plus que la conquête, la guerre et les massacres. Une autre mondialisation n’aurait pas été possible, n’en déplaise aux thuriféraires de l’altermondialisme. La possibilité d’une autre mondialisation n’existe que dans la tête de gens qui cultivent la négation de la réalité matérielle, par exemple le refus d’admettre qu’il faille nécessairement détruire d’autres cultures pour extraire les matières premières dont sont constitués infrastructures, bâtiments et machines modernes, sans oublier les carburants qui alimentent lesdites machines et les centrales énergétiques.

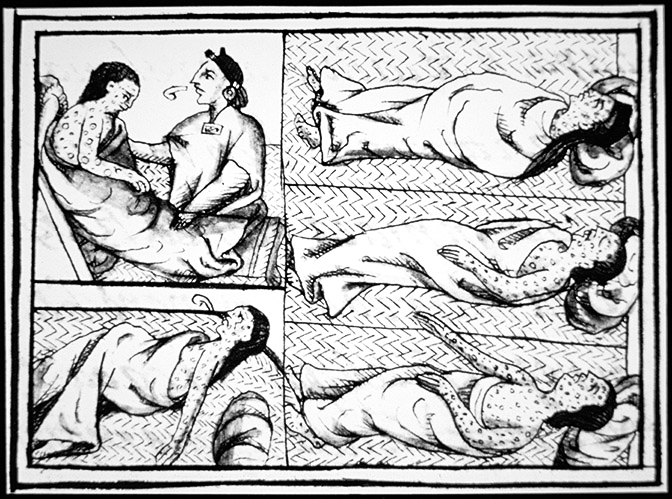

Contrairement aux approches historiques classiques biaisées par le culte moderne voué à la technologie, les colons n’ont pas vaincu les Indiens grâce à l’acier (épées, armures, fusils et canons) et au cheval, ils ont avant tout bénéficié de l’énorme avantage stratégique offert par les armes biologiques – variole, typhus, grippe, diphtérie, rougeole – qui voyageaient avec eux. Bien que les Européens ont parfois tenté d’utiliser en toute conscience ces armes d’un genre nouveau, ils ont surtout profité des opportunités, et en particulier du chaos que les épidémies laissaient dans leur sillage.

« Même pour un tireur chevronné, les fusils du XVIIe siècle offraient moins d’avantages qu’on ne l’imagine par rapport à l’arc longbow. »

Lorsque les colons tentaient de répandre volontairement des maladies, l’effet était bien en-deçà de la propagation « naturelle » des épidémies :

« Les souffrances et les morts causées par les épidémies provoquées, les actes de cruauté meurtrière et un racisme poussé à l’extrême sont peu de chose comparés au résultat des grandes vagues de maladie, un instrument de soumission hors du contrôle des Européens, qui ignoraient souvent le détenir.

[…]

Ni les Européens ni les Indiens n’appréhendaient la maladie de manière profane. Pour Robert Crease, épidémiologiste à l’université de New York, “la maladie se comprenait comme la manifestation physique de la volonté divine. On pouvait la communiquer à quelqu’un, mais cela revenait à transmettre le mal, la malchance ou le mauvais esprit – la transmission reflétait elle aussi la volonté de Dieu ». Les conquistadors n’ignoraient pas l’impact potentiel de la maladie, mais son impact effectif, qu’ils ne pouvaient maîtriser, reposait entre les mains de Dieu.

Les Mexicas partageaient leur approche. Dans tous les récits indigènes de la Conquête et de ses répercussions, l’anthropologue J. Jorge Klor de Alva observe que si les Mexicas pleurent sur leurs morts, “ils portent rarement sur les Espagnols un jugement moral”, et Cortés n’est qu’occasionnellement décrit comme un vaurien. “Il semble communément admis – du moins par ce groupe doué d’un austère esprit philosophique et impérialiste – que n’importe qui à la place des Espagnols se serait comporté de la même manière si l’occasion s’était présentée.” »

Ces nouveaux éléments, de même que le factionnalisme et l’opportunisme des Amérindiens, montrent un tableau de la colonisation bien plus complexe que ce qu’on peut voir dans la série documentaire de Raoul Peck, Exterminez toutes ces brutes. Relatant la colonisation et les traites négrières, le film mélange fiction et faits historiques, tient des propos décousus, adopte un point de vue très manichéen, néglige l’impact écologique et social gigantesque des maladies apportées par les voyageurs aux Amériques et en Afrique, et au final ne fait que semer la confusion au lieu d’informer le spectateur avec le plus d’objectivité possible. Les problèmes du monde y sont présentés de façon binaire et simpliste : d’un côté, les dominants, les hommes blancs ; de l’autre, les pauvres victimes à la peau foncée qui subiraient depuis des siècles la domination écrasante du grand méchant homme blanc. Raoul Peck se garde bien sûr d’expliciter que les blancs n’ont fait que reproduire et développer à son paroxysme un modèle de société – la civilisation, caractérisée par l’expansionnisme, l’extractivisme, la hiérarchie, l’architecture monumentale, l’État, les villes, l’agriculture intensive, etc. Apparue à plusieurs endroits du monde (Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amériques[1]), le plus ancien foyer étant le Croissant fertile au Proche-Orient (environ -11 000 ans), la civilisation a fini par arriver en Europe il y a 9 000 ans suite à des vagues de migration de « paysans qui avaient traversé le Bosphore et la mer Égée[2]. » Les populations autochtones d’Europe, qui pratiquaient chasse, cueillette et nomadisme, ont fini par être remplacées ou absorbées par les agriculteurs.

Bref, tout cela pour dire que cette rhétorique communautariste, qui divise les gens au lieu de rassembler, fait obstruction à des solutions pour s’attaquer aux vrais problèmes : l’État, le capitalisme industriel, la mondialisation, la société de masse et la structure de la société en classes, avec une concentration extrême du pouvoir entre les mains d’une minorité. Rien de nouveau là-dedans, la droite comme la gauche rivalisent d’ingéniosité depuis des décennies déjà pour réinterpréter l’histoire, la mettre à leur sauce et diviser le peuple. Ce que les Raoul Peck de ce monde et autres gauchistes contre-révolutionnaires éludent soigneusement, c’est que même si Christophe Colomb avait été un pacifiste bienveillant venu faire le touriste quelques jours à Hispaniola, par exemple pour fumer le calumet de la paix et danser autour d’un feu de camp en compagnie des Indiens Taïnos, le « Nouveau Monde » aurait de toute façon été bouleversé à jamais par les micro-organismes voyageant discrètement parmi les Espagnols et leurs animaux domestiques.

La chute de Tawantinsuyu (empire inca)

Au Pérou, dans les années 1960, l’anthropologue Henry F. Dobyns et ses collègues ont été les premiers à éplucher les registres des naissances et des décès de plusieurs villages. Ils ont remarqué qu’à peine les Européens débarqués, les Indiens commençaient à mourir par milliers :

« Dobyns fut saisi par le décalage entre le nombre des enterrements consignés par la paroisse et celui des baptêmes largement inférieurs. Presque tous ces décès étaient dus aux maladies importées par les Européens. Les Espagnols n’avaient pas sitôt débarqué que les Indiens succombaient en masse. »

Dobyns n’étant pas démographe, et la littérature sur l’histoire précolombienne restant très limitée à cette époque, il s’est rapidement rendu compte que personne avant lui n’avait examiné en détail la chute démographique des Indiens ni ses causes précises.

« Les Incas étaient aussi différents des Wampanoags que les Turcs des Suédois, mais Dobyns constata toutefois que leurs affrontements respectifs avec l’Espagne et l’Angleterre obéissaient au même schéma bio-culturel, qui expliquait pourquoi toutes les cultures indiennes, quelle que soit leur envergure, avaient fini par succomber aux Européens. »

Charles C. Mann se demande alors :

« Si le cheval et la technologie ne sont pas en cause, comment justifier la reddition des Incas ? »

Dobyns a consulté les témoignages laissés par Pedro Cieza de León. Ce dernier raconte que Huayna Capac, le père d’Atahualpa, dernier empereur de l’Empire inca indépendant, trouva la mort « lorsqu’une grande épidémie de variole se déclara [en 1524 ou 1525], si grave qu’elle emporta plus de 200 000 personnes, s’étant répandue dans toutes les parties du royaume ». Plusieurs autres membres de la famille royale furent emportés par la maladie, de même que des « généraux en chef et une partie du corps des officiers ».

Charles C. Mann précise :

« La période d’incubation de la variole est d’une douzaine de jours, pendant lesquels la personne contaminée, qui ne se sait pas forcément atteinte, peut transmettre la maladie à tous les individus qu’elle rencontre. Avec ses bonnes routes et ses vastes mouvements de population, Tawantinsuyu était prédisposée à une épidémie de grande envergure. La variole se répandit dans tout l’empire aussi sûrement que l’encre sur le papier de soie. Des millions de personnes en ressentirent simultanément les symptômes : fortes fièvres, vomissements, douleurs aiguës, pustules suintantes sur tout le corps. Le Jésuite Martín de Murúa, incapable de dénombrer les morts, se borna à dire qu’ils étaient “des milliers et des milliers”. »

On remarque ici l’élément déterminant qui facilite la propagation des maladies infectieuses : des voies de communication rapides sur de longues distances. L’arrivée du cheval a également accéléré les communications, et donc la vitesse de propagation des épidémies mortelles.

Pour l’Amérique du Nord, l’auteur remarque :

« Les Hopis et les Nermernuhs [ou Comanches] faisaient partie d’un système d’échanges ancien et florissant, auquel l’arrivée du cheval, qui rendait les communications plus rapides, avait apporté un surcroît de vitalité. La variole se déplaça à toute vitesse à travers ce réseau pour gagner les Grandes Plaines et les Rocheuses, ricochant parmi les Mandans, Hidatsas, Ojibwés, Crows, Blackfoots et Shoshones, une progression effrénée qui vit en moins de deux ans un virus passer du centre du Mexique aux rives de l’Hudson. Dans le nord des Grandes Plaines, les Indiens tenaient des winter counts, chronologies orales des événements marquants survenus au cours de l’année. Ils s’accompagnaient souvent d’une série de dessin sur peau, chaque année synthétisée par un croquis aide-mémoire. Dans plusieurs winter counts des Lakotas (Sioux), l’année 1780-1781 se résume tristement à “La Varioles Les a Tous Emportés”. Et les Lakotas ne furent pas les seules victimes. »

De nos jours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les technologies de l’ère industrielle ont accéléré comme jamais les échanges de marchandises et les déplacements de personnes, ce qui a permis à la pandémie de Covid de se répandre très rapidement sur l’ensemble des continents. Ne pas remettre en question les transports modernes, leurs infrastructures gourmandes en énergie et en matériaux, ne pas questionner les implications matérielles, écologiques et biologiques de la mondialisation, c’est vivre avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête.

L’extrême vulnérabilité des Incas, qui n’auraient pas pris soin de mettre les malades en quarantaine lors d’épidémies de variole, comme le faisaient les Européens, aurait conduit à la disparition d’un habitant sur deux de Tawantinsuyu en l’espace de seulement trois ans.

« Le tribut humain dépasse tout ce que l’on peut mesurer. Des traumatismes aussi accablants dénouent des liens qui assurent la cohésion d’une culture. D’après Thucydide, l’épidémie qui frappa Athènes en 430 avant J.-C. plongea la ville dans un “climat de chaos extrême”. Les citoyens ne respectaient plus rien, sacré ou profane. Ils participaient à des rituels extatiques et laissaient les réfugiés malades souiller les grands temples, où ils mouraient sans recevoir de soins. Mille ans plus tard, la peste noire ébranla les fondements de l’Europe. La rébellion de Martin Luther contre l’Église de Rome fut la descendante de l’épidémie, tout comme l’antisémitisme à l’époque moderne. La mort vidait les champs des propriétaires terriens, amenés alors à imposer double labeur aux paysans ou à augmenter la paye pour attirer de la main-d’œuvre. Les deux options débouchèrent sur des troubles sociaux : la Jacquerie (France, 1538), la révolte de Ciompi (Florence, 1378), la révolte des Paysans (Angleterre, 1381), la Rébellion catalane (Espagne, 1395), et des soulèvements par dizaines dans les États allemands. Faut-il rappeler que les sociétés enlisées dans un chaos fratricide sont des proies faciles pour les envahisseurs ? Pour citer un exemple cher à l’historien Alfred Crosby, si Gengis Khan avait apporté avec lui la peste noire, ce livre ne serait pas écrit dans une langue européenne. »

Les crises servent souvent de fenêtre d’opportunité pour des élites qui voudraient profiter du choc psychologique pour accroître leur pouvoir et/ou instaurer un nouvel ordre social. On a pu constater ces dernières années comment la pandémie de Covid a servi du cheval de Troie pour renforcer la capacité de surveillance et de contrôle de l’État, ainsi que l’hégémonie des firmes multinationales, tout particulièrement celle des GAFAM (voir cet article du collectif Pièces et Main d’œuvre[3]).

Après que la variole eut emporté l’empereur et sa cour, une guerre civile éclata « lorsque les survivants se disputèrent le butin. » Dobyns est finalement arrivé aux mêmes conclusions que le conquistador Pedro Pizarro (1515-1602) plusieurs siècles auparavant : sans la mort de l’empereur décédé des suites de la variole, sans les divisions provoquées par la guerre civile résultant de la variole, il aurait été impossible de conquérir Tawantinsuyu.

« En 1491, les Incas gouvernaient le plus vaste empire de la terre. Plus grand que la Chine des Ming, la Russie en expansion d’Ivan le Terrible, le Songhaï du Sahel ou le puissant Grand Zimbabwe d’Afrique méridionale, plus vaste aussi que l’Empire ottoman en pleine ascension et la Triple Alliance (le nom exact de l’Empire aztèque), et largement plus étendu que n’importe lequel des États européens, le territoire inca couvrait rien de moins que trente-deux degrés de latitude – comme si une seule puissance régnait entre Saint-Pétersbourg et Le Caire. L’empire englobait tous les types de terrain imaginables, des forêts humides du cours supérieur de l’Amazonie aux déserts du littoral péruvien, en passant par les pics à 7 000 mètres de la cordillère des Andes. “Si le potentiel impérial se mesure en termes d’adaptabilité à l’environnement, écrivit l’historien d’Oxford Felipe Fernandez-Armesto, les Incas furent les plus formidables bâtisseurs d’empire de leur temps.” »

Voilà le genre de glorification ridicule des civilisations précolombiennes dont je parlais plus haut et qu’on voit régulièrement apparaître tout au long du livre. Au lieu de célébrer bêtement les États précolombiens – des sociétés inégalitaires, belliqueuses, anti-démocratiques et anti-écologiques – il faudrait au contraire relever méthodiquement leurs points communs avec leurs homologues européens. Cela permettrait de voir qu’une même forme d’organisation sociale a tendance à produire les mêmes effets indépendamment de la couleur de peau et de la zone géographique.

Décimés avant même d’avoir aperçu un Blanc

« Dobyns comprit que l’analyse de Pizarro était valable bien au-delà de Tawantinsuyu. Il avait consulté des archives au Pérou et dans le sud de l’Arizona, et dans les deux cas, comme en Nouvelle-Angleterre, l’épidémie s’était déclarée avant que les premières colonies réussissent à s’implanter. Lorsque les Européens apparurent, ces cultures malmenées et fragmentées n’étaient plus en mesure de s’unir pour repousser l’intrusion. Au lieu de cela, une des deux parties, pensant qu’elle allait perdre la bataille pour l’hégémonie, choisit de s’allier avec l’envahisseur afin de renforcer sa position. Cette alliance s’avéra souvent fructueuse, en ce qu’elle lui assura la supériorité convoitée. Cependant, ces succès n’étaient que provisoires, et la culture [indienne] dans son ensemble sortait toujours perdante. »

On comprend mieux pourquoi, de nos jours, les dernières tribus isolées sont extrêmement agressives à l’égard des étrangers qui s’aventurent sur leur territoire.

Charles C. Mann poursuit :

« Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le même schéma s’est reproduit indéfiniment dans toute l’Amérique. C’est une espèce de scénario archétypal de l’histoire post-colombienne. En fait, les Européens essuyaient régulièrement des échecs quand ils ne pouvaient pas tirer profit des maladies ou de l’éclatement politique. Les conquistadors tentèrent à une dizaine de prises de prendre la Floride, entre 1510 et 1560, et échouèrent à chaque fois. En 1532, le roi du Portugal João III divisa les côtes du Brésil en quatorze provinces et confia chacune à un groupe de colons. En 1550, il ne restait plus que deux de ces colonies. Quant aux Français, ils avaient toutes les peines du monde à maintenir leurs comptoirs sur le Saint-Laurent, et n’envisageaient même pas de planter leur drapeau en Nouvelle-Angleterre avant l’épidémie. Les micro-organismes européens pénétrèrent lentement dans la péninsule du Yucatán, où la plupart des États étaient de dimensions trop réduites pour vouloir entrer dans le jeu des rivalités. L’Espagne n’a jamais réussi à soumettre complètement les Mayas. La rébellion zapatiste qui agita le sud du Mexique dans les années 90 n’est que le dernier épisode d’une guerre coloniale sporadique qui dure depuis le XVIe siècle. »

On est assez loin du récit habituel d’un rouleau compresseur européen qui, aidé de ses moyens technologiques prétendument supérieurs, aurait écrasé les Indiens sans rencontrer de résistance. Une autre façon de présenter les choses consiste à dire que l’Amérique était peu peuplée, mais là encore, comme nous allons le voir plus loin, c’est faux.

« Huayna Cupac trouva la mort au cours de la première épidémie de variole. Le virus s’abattit de nouveau sur Tawantinsuyu en 1533, 1535, 1558 et 1565. Chaque fois, les conséquences dépassaient ce que peut concevoir notre époque privilégiée. “Ils mouraient par vingtaines, par centaines, raconta un témoin de l’épidémie de 1565. Des villages entiers étaient dépeuplés. Les corps gisaient un peu partout dans les champs, s’entassaient dans les maisons et les huttes… Les champs étaient à l’abandon, personne ne soignait les troupeaux, et le prix de la nourriture augmenta dans de telles proportions que beaucoup n’avaient plus les moyens de s’en procurer. Ils n’échappaient à la terrible maladie que pour succomber à la famine.” De plus, Tawantinsuyu fut gagné par d’autres épidémies originaires d’Europe, auxquelles les Indiens étaient pareillement vulnérables. Le typhus (probablement) en 1546, la grippe en 1558 (en même temps que la variole), la diphtérie en 1614 et la rougeole en 1618 achevèrent de détruire ce qui subsistait de la culture inca. À elles toutes, les épidémies ont dû éliminer, selon les estimations de Dobyns, 90 % de la population de Tawantinsuyu. »

Le journaliste précise ensuite que les maladies répandues dans les Caraïbes se sont diffusées sur le continent et ont préparé le terrain avant l’installation des colons européens. Une sorte de politique de la terre brûlée survenue par accident.

« D’autres que Dobyns étaient déjà parvenus à cette effroyable conclusion, mais personne ne l’avait encore mise en relation avec le fait que la variole s’était déclarée avant que quiconque en Amérique du Sud ait seulement vu des Européens. Dobyns en déduisit que la source la plus plausible du virus était l’archipel des Caraïbes. On a en effet enregistré l’apparition de la variole sur l’île d’Hispaniola en novembre ou décembre 1518, où elle élimina un tiers de la population autochtone avant de se déplacer vers Porto Rico et Cuba. Les Espagnols, exposés au virus dans l’enfance, étaient généralement immunisés. Alors qu’Hernán Cortés faisait la conquête du Mexique, une expédition menée par Pánfilo de Narváez arriva le 23 avril 1520 sur le site de l’actuelle Veracruz. À en croire plusieurs témoignages espagnols, ce détachement comprenait un esclave noir, Francisco Eguía ou Baguía, atteint de la variole. Selon d’autres récits, le virus fut introduit par des porteurs indiens de Cuba au service de Narváez. Dans un cas comme dans l’autre, quelqu’un a apporté le virus et contaminé l’hémisphère tout entier.

La maladie se propagea en un rien de temps jusqu’à Tenochtitlan, la capitale des Mexicas (ou Aztèques), où elle dévasta la métropole avant de se répandre dans l’ensemble de l’empire. Les récits coloniaux attestent ensuite de son passage à Panamá par l’Amérique centrale, à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec l’Empire inca. Le virus réussit manifestement à franchir cet espace, avec des conséquences catastrophiques. »

« La plus grande hécatombe de l’histoire de l’humanité »

Les épidémies se sont propagées des côtes, zone visitée par les Européens, vers l’intérieur des terres. Ainsi, les épidémies avaient déjà dévasté des territoires habités par des populations qui n’avaient encore jamais aperçu de blancs. C’est pourquoi l’anthropologue Dobyns en a conclu que les récits coloniaux avaient certainement largement sous-estimé la population indienne.

« En se basant sur les quelques cas où l’on connaît avec une relative certitude les chiffres d’avant et d’après, Dobyns a compté que sur les cent trente premières années de contact, environ 95 % de la population des Amériques s’était éteinte. Pour une juste évaluation du total des indigènes avant Colomb, il fallait donc multiplier par vingt ou plus les chiffres fournis par les recensements de l’époque. Selon les historiens, le chiffre ainsi obtenu était incroyablement élevé. »

D’après les chiffres cités par Charles C. Mann, la population totale des Amériques se situait entre 90 et 112 millions de personnes en 1494. En prenant en compte les estimations de Dobyns, cela voulait dire qu’en 1632, entre 80 et 100 millions d’Indiens avaient déjà disparu. Sachant que les Nations unies chiffraient la population mondiale à 500 millions de personnes au début du XVIe siècle, cela équivaut à un cinquième de la population mondiale rayée de la surface du globe.

« Pour W. George Love, géographe à la Queen’s University dans l’Ontario, il s’agit de la “plus grande hécatombe de l’histoire de l’humanité”. »

En fait, il y a une différence majeure entre les rares récits des tout premiers contacts et les témoignages ultérieurs, lors du second contact. Les premiers décrivaient des paysages largement anthropisés, avec des champs et des villes ; les seconds évoquaient des villages abandonnés et des paysages désolés où s’amassaient les squelettes humains. L’histoire d’Hernando de Soto, « mi-guerrier, mi-investisseur dans le capital à risque », est instructive sur ce point. Après avoir fait fortune dans l’Amérique hispanique grâce au marché naissant des esclaves, après avoir torturé lui-même Challcochima, le général en chef d’Atahualpa, avant son exécution, il persuada Charles V de le laisser mener sa propre expédition en Amérique du Nord. Il débarqua en Amérique du Nord le 30 mai 1539 pour s’engouffrer56436 à travers un territoire qui englobe aujourd’hui la Floride, la Géorgie, les deux Caroline, le Tennessee, l’Alabama, le Mississippi, l’Arkansas, le Texas et la Louisiane, « cherchant de l’or et saccageant tout ou presque sur son passage. »

« Il arrivait souvent que les autochtones résistent de toutes leurs forces, mais ils étaient déroutés par les motivations des Espagnols, et restaient abasourdis devant les chevaux et les armes à feu. De Soto succomba à la fièvre, son expédition en lambeaux. Cependant, il avait réussi au cours de son périple à violer, torturer, tuer ou réduire en esclavage un nombre incalculable d’Indiens. Pourtant, la pire chose qu’il fit ne fut pas dictée par la malveillance : il apporta des porcs avec lui. »

Hernando de Soto était seulement de passage. S’il avait cherché à s’installer durablement quelque part, il n’aurait vraisemblablement pas tenu bien longtemps avec seulement quelques centaines d’hommes face aux assauts de milliers d’Indiens. D’après l’anthropologue Charles Hudson, qui a passé quinze ans à reconstituer l’itinéraire d’Hernando de Soto, lorsque ce dernier franchit le Mississippi avec son expédition au niveau de l’actuelle Memphis, le conquistador était constamment harcelé par de très nombreux autochtones.

« Ce fut une période tendue : un des membres de l’expédition raconta plus tard que chaque après-midi, des milliers de guerriers indiens approchaient dans des canoës “à un jet de pierre” des Espagnols et les narguaient pendant qu’ils travaillaient. Les Indiens, “peints en ocre, arboraient des coiffes multicolores, et portaient des boucliers emplumés dont ils paraient les rameurs de chaque côté, alors que les guerriers se tenaient bien droits entre la proue et la poupe, armés d’arcs et de flèches.” Impavide, de Soto ignora les sarcasmes et les volées de flèches occasionnelles, et traversa le fleuve à coups de perche pour entrer dans l’actuel Arkansas, qu’un récit dépeint comme “bondé de grandes villes, si bien que chacune offrait une vue sur deux autres”. Chaque cité était défendue par des remparts en terre, des larges douves et des archers d’élite. Avec l’effronterie qui le caractérise, de Soto y pénétra sans préambule, réclama à manger et repartit. »

Entre parenthèses, on apprend également dans le livre que les sociétés mississippiennes étaient très hiérarchiques et pratiquaient couramment l’esclavage, contrairement à d’autres sociétés amérindiennes du nord-est. Dans l’ensemble, les cultures amérindiennes se caractérisaient par une grande diversité de structures et de cultes, plus que les sociétés européennes de la même époque qui vénéraient toutes le même Dieu.

Après de Soto, il se passa plus d’un siècle avant que d’autres Européens ne s’aventurent dans cette partie de la vallée du Mississippi.

« Au début de l’année 1682, des Blancs firent leur apparition, des Français à bord de canoës. Dans l’un d’eux se trouvait René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle. Celui-ci traversa la région où de Soto avait observé cette concentration de villes, et la trouva déserte. Sur une distance de trois cents kilomètres, les Français ne croisèrent pas le moindre village indien, alors que, selon l’archéologue Anne Ramenofsky, de l’université du Nouveau-Mexique, il existait une cinquantaine d’établissements sur cette portion du Mississippi lorsque de Soto y arriva. À l’époque de La Salle, leur nombre était tombé à une dizaine, et certains étaient probablement occupés par des immigrants de fraîche date. Pour Hudson, de Soto a bénéficié d’un “aperçu privilégié” de l’univers indien. “La fenêtre s’est ouverte avant de se refermer brusquement. Quand les Français sont venus et que les témoignages ont repris, la réalité s’était transformée. Une civilisation s’effondrait.” »

D’après Charles C. Mann, la majorité des historiens et des anthropologues « désigne les maladies comme coupables ». Plus précisément, les dizaines de porcs qui accompagnaient l’expédition d’Hernando de Soto sont suspectés d’avoir été l’agent transmetteur des maladies.

« Les porcs étaient aussi indispensables aux conquistadors que les chevaux, et les armées espagnols se déplaçaient au milieu d’une nuée porcine ; attirées par l’auge du dîner, les bêtes maigres et affamées encerclaient les troupes comme une meute de chiens fous. Cette proximité était depuis longtemps familière aux deux espèces, qui cohabitaient en Europe depuis des millénaires. Quand les hommes et leurs animaux domestiques vivent dans une grande promiscuité, les uns sont exposés aux virus des autres et vice versa. Avec le temps, les mutations permettent à la maladie de se transmettre à l’humain : la grippe aviaire devient la grippe humaine, la peste bovine évolue en rougeole, et la variole équine en variole. Contrairement aux Européens, les Indiens ne vivaient pas dans le voisinage permanent d’espèces animales variées. Les seules qu’ils domestiquèrent furent le chien, la dinde (en Méso-Amérique), le lama, l’alpaga, le canard de Barbarie et le cochon d’Inde (dans les Andes). Cela n’a rien de très étonnant : dans le Nouveau Monde, les espèces susceptibles d’être domestiquées étaient plus rares que dans l’Ancien. De plus, très peu d’Indiens possèdent le gène qui rend possible la digestion par l’adulte du lactose, une forme de sucre que l’on trouve en abondance dans le lait. Il est logique que des populations qui ne consomment pas de lait n’aient pas fait l’effort de domestiquer les animaux qui le produisent. Mais ce ne sont là que des conjectures. Le fait est que ce que les scientifiques appellent les “maladies zoonotiques” était peu connu en Amérique. Par contre le porc, un des piliers de l’agriculture européenne, est susceptible de transmettre l’anthrax, la brucellose, la leptospirose, la trichinose et la tuberculose. Les porcins se reproduisent très rapidement et transmettent la maladie aux cervidés et aux dindes, capables à leur tour de contaminer l’homme. Il a suffi que quelques-uns des porcs de De Soto se soient égaillés dans la forêt pour propager le virus.

Ramenofsky et Galloway soutiennent que le fléau apporté par l’expédition de De Soto a gagné l’ensemble du Sud-Ouest. Les sociétés des Indiens Caddos, sur la frontière du Texas-Arkansas, et Coosas, dans l’ouest de la Géorgie, se sont désintégrées juste après son passage. Les Caddos étaient portés sur l’architecture monumentale : grand-places, tertres cérémoniels, mausolées. Après le départ de De Soto, ils cessèrent d’ériger des bâtiments publics et commencèrent à aménager des sites d’inhumation. Selon Timothy K. Perttula, consultant en archéologie à Austin, Texas, la population caddo est passée de 200 000 à 8 500 entre la visite de De Soto et celle de La Salle, soit une chute de près de 96 %. Au XVIIIe siècle, le chiffre tomba à 1 400. Aujourd’hui, un déclin équivalent ramènerait la population de New York à 56 000 personnes, pas même de quoi remplir le Yankee Stadium. Russel Thompson, anthropologue à l’université de Californie à Los Angeles, pense que “c’est ce qui pousse les Blancs à se représenter les Indiens comme des chasseurs-nomades. Tout le reste – les sociétés urbanisées à forte population – avait été rayé de la carte.” »

Il faut ici relativiser cette dernière phrase. Ailleurs dans le livre, l’auteur parle de la ville indienne de Cahokia située sur le fleuve Mississippi qui, « avec ses 15 000 habitants répartis sur un site de douze kilomètres carrés, demeura jusqu’au XVIIIe siècle le plus grand foyer de peuplement au nord du rio Grande. » Il y avait donc une seule « grande » ville dans toute l’Amérique du Nord.

Cette hécatombe a aussi touché les populations autochtones de Sibérie, proches cousines des Amérindiens.

« Ceux-ci n’eurent que de rares contacts avec les Européens jusqu’au XVIe siècle, où les négociants en fourrures de Russie renversèrent leurs gouvernements, établirent des avant-postes militaires dans toute la région et exigèrent des fourrures en guise de tribut. Dans le sillage du marché des fourrures, les Russes apportèrent leurs maladies, et notamment la variole. »

Vulnérabilités des Indiens

Le taux de mortalité extrêmement élevé des Indiens touchés par les maladies amenées en Amérique par les Européens s’expliquent par trois « vulnérabilités ».

« La première est liée à l’absence d’immunité acquise lors d’une exposition à l’agent pathogène. Les sujets qui n’ont jamais eu la rougeole sont facilement contaminés par le virus. Une fois qu’ils ont contracté la maladie, leur système immunitaire s’entraîne, si l’on peut dire, à combattre le virus, et ils ne l’attrapent jamais plus, même s’ils le rencontrent de nouveau à plusieurs reprises. À l’époque, la plupart des Européens avaient été exposés à la variole dans leur enfance, et ceux qui n’y avaient pas succombé étaient désormais immunisés. Comme la variole et les autres maladies européennes étaient inconnues en Amérique, tous les Indiens étaient vulnérables face aux virus. »

La seconde vulnérabilité provient d’une homogénéité génétique trop importante de la population indigène.

« Ce second type de vulnérabilité a pour origine un caprice de l’histoire. Si les archéologues restent divisés sur la date et les circonstances de l’entrée des Indiens en Amérique, la grande majorité des chercheurs s’accorde à penser que leur nombre initial était assez modeste. Leur réservoir de gènes était limité en conséquence, ce qui signifie que les caractéristiques biochimiques des Indiens étaient, et demeurent, d’une rare homogénéité. 90 % des Indiens d’Amérique du Nord, et la quasi-totalité des Indiens d’Amérique du Sud, sont de groupe sanguin O, alors que les Européens se répartissent de manière plus égale entre le O et le A. »

Le journaliste scientifique rentre ensuite dans les détails techniques relatifs à cette seconde vulnérabilité. C’est en raison d’un profil antigénique combinant grande homogénéité et incapacité à reconnaître les nouveaux micro-organismes originaires d’Europe que les Indiens tombaient malades en masse. Une troisième vulnérabilité est rapidement évoquée : le fait que le système immunitaire – en particulier les lymphocytes T – des Indiens ait favorisé la lutte contre les parasites alors que celui des Européens favorisait la lutte contre les maladies infectieuses. Les deux évolutions s’expliquent par un environnement différent pour chaque population. Dernière précision intéressante au sujet de ces vulnérabilités : les descendants des Européens nés en Amérique n’étaient plus exposés dans leur enfance à la variole, ce qui faisait d’eux des cibles plus vulnérables. Mais la plus grande diversité des profils antigéniques des Européens leur conférait un avantage par rapport aux Indiens : « malgré un taux d’attaque élevé, le virus laissait des survivants. »

L’auteur précise qu’il est absurde de présenter la plus grande diversité génétique des Européens comme un stade supérieur d’évolution.

« La relative homogénéité génétique des populations indiennes n’équivaut en aucun cas à une infériorité génétique. […] Les Espagnols possédaient simplement une plus grande diversité génétique. En conclure à leur supériorité reviendrait à dire que la foule hétéroclite des supporters d’un match de foot est intrinsèquement supérieure aux convives apparentés d’une réunion de famille. »

Pour abonder dans ce sens, à d’autres endroits du livre Charles C. Mann fait remarquer, sur la base de plusieurs témoignages, que les Indiens de la côte est de l’Amérique du Nord étaient en bien meilleure forme physique, plus grands, plus beaux, mieux bâtis et plus attachés à l’hygiène que les Européens. Les Indiens évoluaient simplement dans un environnement social et écologique beaucoup plus sain que les Européens. Dans un article intitulé « Civilization’s Cost : The Decline and Fall of Human Health » (« Le prix de la civilisation : le déclin et la chute de la santé humaine ») paru en 2009 dans la revue Science, on pouvait lire les résultats d’une étude portant sur 11 000 individus ayant vécu en Europe et en Méditerranée entre 1000 av. J.-C. et le XIXe siècle :

« Les chercheurs ont constaté que la santé de nombreux Européens a commencé à se dégrader nettement il y a environ 3 000 ans, après la généralisation de l’agriculture en Europe et pendant l’essor des civilisations grecque et romaine. Ils ont constaté une diminution de la stature et un nombre croissant de lésions squelettiques dues à la lèpre et à la tuberculose, maladies causées par la proximité du bétail et la densité démographique dans des zones d’habitation où les déchets s’accumulaient. Le nombre d’hypoplasies et de caries dentaires a également augmenté lorsque les populations ont adopté un régime alimentaire à base de céréales, pauvre en nutriments et riche en sucres[4]. »

Charles C. Mann s’est entretenu avec Francis L. Black, virologue à Yale qui a effectué des tests d’innocuité et d’efficacité sur les Indiens d’Amérique du Sud. Après avoir relaté l’expérience des populations autochtones de Sibérie décimées à maintes reprises par des maladies, et ce malgré des « sentinelles armées de flèches et d’arcs » postées au bord des routes interdisant l’accès à leurs campements à quiconque venant de la ville, et malgré le blocus sur la farine russe et d’autres marchandises, l’auteur de 1491 se pose alors les questions suivantes :

« Fallait-il en conclure que ces épidémies étaient inéluctables ? Imaginons un monde parallèle où les peuples des Amériques auraient compris l’idée de contagion, et se seraient préparés à agir en conséquence. Aurait-on pu éviter l’hécatombe ? »

Il relate une conversation au téléphone avec Francis Black :

« “Je me demande comment on aurait pu s’y prendre [pour empêcher la diffusion des maladies], me dit-il alors. Si les Indiens de Floride laissaient entrer des malades, les retombées pouvaient s’étendre jusqu’ici, dans le Connecticut. Il aurait donc fallu que tous les groupes coordonnent le barrage, et cela pendant quatre siècles, jusqu’à la mise au point du vaccin. Naturellement les gens auraient voulu commercer, échanger par exemple des fourrures contre des couteaux, et il aurait alors fallu mener ces échanges commerciaux dans des conditions antiseptiques.”

Je lui répliquai que les Abénakis remettaient les marchandises [au navigateur italien Giovanni da] Verrazano par l’intermédiaire d’une corde tendue entre le rivage et le bateau.

“Il aurait fallu que tout l’hémisphère applique ces méthodes, et que les Européens, ou du moins la majorité d’entre eux, acceptent de coopérer. Franchement, je n’y crois pas un seul instant.”

Cela signifiait-il que les épidémies devaient obligatoirement se produire, et qu’on n’aurait rien pu y changer ?

“Comme je le disais, me répondit Black, les autorités pouvaient s’efforcer de maintenir l’isolement, mais un tel procédé se révèle au bout du compte paternaliste et inefficace. Elles pouvaient aussi choisir d’encourager le mariage et la procréation avec des groupes extérieurs, au risque de détruire la société qu’elles étaient censées défendre. Personnellement, je ne sais pas trop ce que je préconiserais, sinon assurer à ces populations les soins médicaux corrects dont elles ont si peu bénéficié.”

Sur le plan médical, rien, à part la mort, n’a selon lui un caractère inexorable. “Cela dit, je vois mal comment les [les vagues d’épidémies causées par les maladies européennes] auraient pu être endiguées de manière durable. L’idée est certes horrible, mais il y a quarante ans que je travaille sur les maladies contagieuses, et je peux vous garantir que sur le long terme, il est quasiment impossible de les circonvenir.” »

En conclusion, une mondialisation pacifique n’aurait pas pu éviter le carnage humain sur le continent américain. Le résultat aurait été à peu de choses près le même : des dizaines de millions d’Indiens auraient péri, provoquant l’extinction de nombreuses cultures locales. Il ne s’agit bien sûr pas de nier la violence, la brutalité et la folie des colonisateurs, mais de présenter les choses de la manière la plus objective possible. Le problème, c’est la mondialisation elle-même, et non la manière de faire. Le problème, c’est l’accélération des échanges commerciaux et des déplacements lointains permis par le progrès technique et motivée par des élites sociales obsédées par le pouvoir, l’accumulation et le prestige. Le problème, ce sont les infrastructures de transports modernes, les ports, les aéroports, les autoroutes, les paquebots de croisière, les navires marchands, les porte-conteneurs, les tankers, les camions, les avions, tout cet écosystème artificiel de machines qui relie entre eux des continents ayant évolué séparément durant des millions d’années. La mondialisation est une nouvelle Pangée artificielle. Elle n’a pas seulement été un désastre pour la diversité culturelle, elle extermine aussi la diversité biologique. La mondialisation, c’est un « court-circuit écologique qui détraque considérablement les communautés naturelles », une suppression des « barrières spatio-temporelles qui protégeaient autrefois les biotopes[5]. »

Pour toutes ces raisons, il nous faut stopper la mondialisation et combattre ses laudateurs, à droite comme à gauche.

Mise à jour du 14/08/22 : une première version de cet article indiquait que les colons n’avaient pas tenté d’utiliser les maladies comme armes biologiques. Cette erreur a été corrigée.

-

Voir James C. Scott, Homo Domesticus : Une histoire profonde des premiers États, 2017. ↑

-

https://www.pourlascience.fr/sd/archeologie/quand-les-agriculteurs-se-sont-imposes-en-europe-20101.php ↑

-

https://www.partage-le.com/2021/03/02/mutation-par-pieces-et-main-doeuvre/ ↑

-

https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.324_588a ↑

-

https://www.partage-le.com/2015/07/26/la-mondialisation-les-ravages-de-la-nouvelle-pangee-ray-grigg/ ↑