Au temps des premiers contacts, les Amérindiens pétaient la forme

« Nous vivons dans une société affadie où la plupart des gens sont bien plus effrayés par la mort et les épreuves que ne l’étaient les sociétés antérieures. L’anthropologue Colin Turnbull atteste le mépris des Africains vivant encore de manière traditionnelle pour la faiblesse de l’homme moderne face à la douleur et à la mort. »

– Theodore Kaczynski, L’esclavage technologique, Volume 1, 2022

Mis à jour le 12/06/2023

J’ai reproduit quelques extraits du livre 1491 publié en 2005 par le journaliste scientifique Charles C. Mann. L’auteur est tout sauf un luddite aspirant à démanteler le système industriel, mais son livre est fascinant tant il donne de détails sur les sociétés amérindiennes au temps des premiers contacts avec les Européens. Les autochtones de la côte est de l’Amérique du Nord n’étaient pas des barbares belliqueux, ni de pauvres victimes s’estimant inférieures aux Européens. D’après les témoignages européens durant les premiers contacts, les Indiens étaient fiers, beaux, grands, bien bâtis, bien nourris, et ils soignaient particulièrement leur hygiène corporelle.

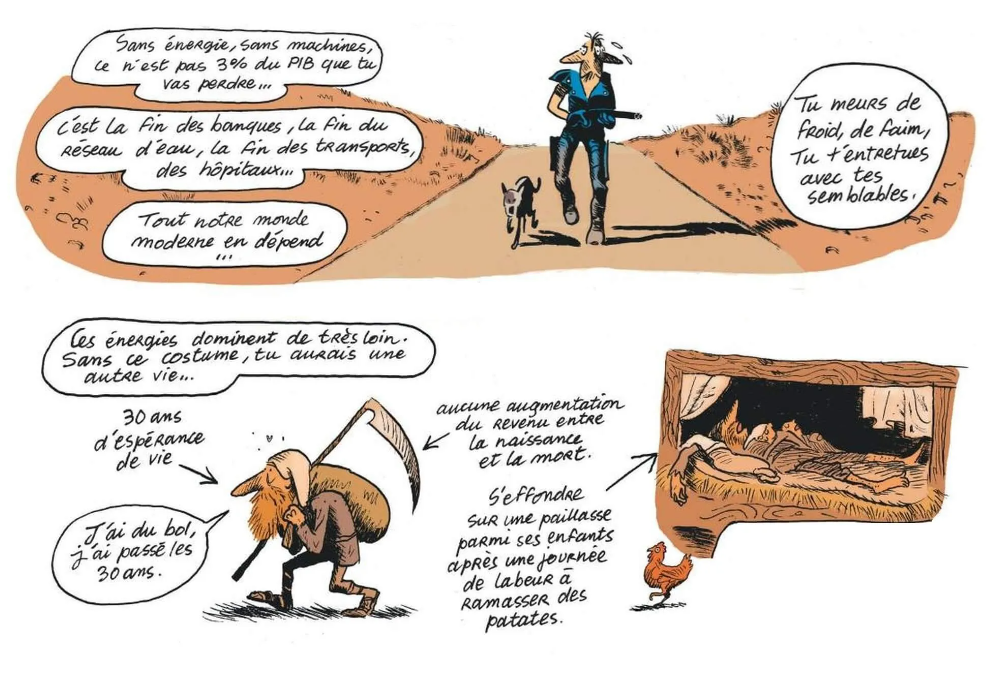

Le mythe moderne, progressiste, selon lequel tous les humains préindustriels auraient vécu dans la terreur, la misère et la crasse, tiraillés quotidiennement par la faim, est une fois de plus démonté par les faits historiques. La fable du Progrès est probablement aussi en grande partie erronée pour les sociétés médiévales européennes[1]. Il ne s’agit pas d’idéaliser la vie préindustrielle. Les Indiens travaillaient dur, n’avaient pas le confort moderne et la mortalité infantile était certainement élevée, comme dans toutes les sociétés prémodernes. La vie se déroulait majoritairement en extérieur, au contact des éléments naturels, ce qui en retour endurcissait le corps et l’esprit. Dans le monde industrialisé, progrès technologique et confort moderne ont à l’inverse engendré des générations de ramollis et d’incapables ; des individus dociles et obéissants, totalement soumis à un système qui les élève et les traite comme du bétail.

Comprenez-moi bien, je n’accuse pas l’individu, mais la technologie moderne. Le problème n’a rien à voir avec une quelconque responsabilité individuelle, il s’agit d’une dégénérescence biologique de l’espèce qui résulte d’une inadaptation croissante à notre milieu hautement technologique. C’est un fait scientifique bien documenté, par exemple par le paléoanthropologue de Harvard Daniel E. Lieberman dans son livre L’histoire du corps humain : évolution, dysévolution et nouvelles maladies (2013). De nouvelles pathologies appelées « maladies de l’inadéquation » apparaissent constamment. Ces dernières sont « définies comme des maladies résultant du fait que notre corps paléolithique est médiocrement ou insuffisamment adapté à certains comportements et conditions modernes. » Un luddite aurait tourné la phrase dans l’autre sens. C’est la technologie moderne qui est médiocrement adaptée à notre constitution biologique (vous l’aurez deviné, Lieberman n’est évidemment pas un luddite).

Dans l’extrait ci-dessous, les noms Massasoit et Tisquantum apparaissent. Le premier était le sachem – le chef – de la confédération Wampanoag, le « Peuple de l’Aurore » habitant la région aujourd’hui nommée Nouvelle-Angleterre. Tisquantum (ou Squanto) était l’un des Amérindiens qui a aidé les pèlerins du Mayflower à survivre à leur premier hiver dans la colonie de Plymouth.

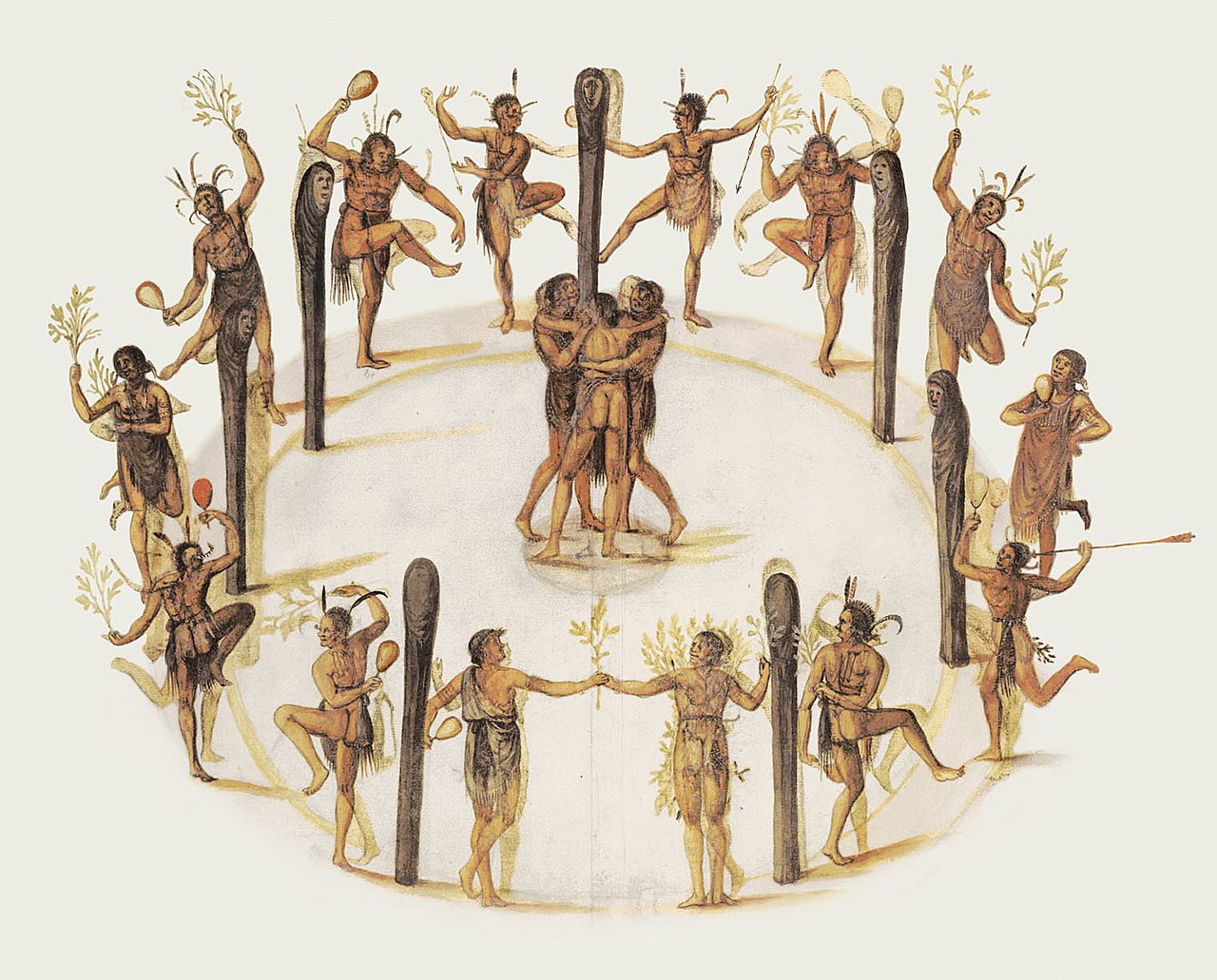

Illustration en une de l’article : aquarelle des Indiens Roanoke réalisée par John White au XVIe siècle lors d’une première expédition destinée à établir une colonie en Amérique du Nord.

« Les Européens exploraient les Amériques depuis au moins un siècle. Plus petits que les indigènes, vêtus de curieuse manière et souvent d’une saleté repoussante, ces étrangers au teint pâle et au singulier regard bleu avaient la figure encadrée d’un masque velu et hirsute pareil au museau d’une bête. Ils étaient d’une exaspérante volubilité, portés sur les chicaneries, et montraient une incompétence surprenante face à des tâches que les Indiens jugeaient élémentaires.

[…]

Aux yeux des colons, Massasoit se distinguait de ses sujets par ses manières plutôt que par le costume ou les ornements. Il portait comme ses compagnons un châle et des jambières en peau de daim, et s’était lui aussi enduit le visage d’huile anti-moustiques et de teinture rouge pourpre. À son cou étaient suspendus une blague à tabac, un long couteau et un gros chapelet de ces précieuses perles de coquillages blanches que l’on appelle wampum. Winslow nota ultérieurement qu’il offrait l’apparence “d’un homme fort vigoureux, dans la fleur de l’âge, sain de corps et la mine sérieuse, et avec cela avare de paroles”. Les Européens, mis à rude épreuve pendant l’hiver, n’avaient pas si fière allure. La moitié de la colonie d’origine était à présent sous terre, sous des planches de bois marquées d’une tête de mort ; la plupart des survivants souffraient de malnutrition.

[…]

Tout en déplorant le manque de sel dans la cuisine indienne, les Européens la jugeaient nourrissante. D’après une reconstitution récente, l’alimentation des habitants du Pays de l’Aurore leur apportait 2 500 calories par jour environ, bien plus que le régime moyen d’une Europe livrée à la disette.

De tous les comptes rendus de Pèlerins, il ressort que les familles wampanoags étaient unies et aimantes, bien plus que beaucoup de familles anglaises. Aux yeux des Européens d’alors, l’enfant passait sans transition de la petite enfance à l’âge adulte autour de la septième année, et il était courant de le mettre aussitôt au travail. En revanche, les parents indiens considéraient la période précédant la puberté comme une phase de développement ludique, et gardaient leurs enfants auprès d’eux jusqu’à leur mariage. (Cela nous choquera peut-être, mais les Pèlerins voyaient là une forme de laxisme nocif.) Les garçons comme Tisquantum exploraient la nature, nageaient dans les bassins à la limite sud du port, et pratiquaient avec un petit ballon en cuir un jeu parent du football ; pendant l’été et l’autonome, ils campaient dans les champs sous des huttes, arrachant les mauvaises herbes parmi les plants de maïs et chassant les oiseaux. L’apprentissage du tir à l’arc débutait dès l’âge de deux anas, et à l’adolescence les garçons s’amusaient à se viser les uns les autres et à esquiver les flèches.

L’objectif premier de l’éducation était de tremper le caractère. On attendait des hommes et des femmes qu’ils se montrent braves, hardis, honnêtes et stoïques. On désapprouvait fortement les bavards et les faiseurs de ragots. “Celui qui parle peu mais à bon escient, fidèle à sa parole, voilà le seul homme qu’ils apprécient”, résumait Wood. La formation du caractère commençait de bonne heure, par un jeu familial où l’on jetait l’enfant nu dans la neige. (Un peu à la manière des saunas scandinaves, on les en retirait très vite pour les réchauffer près du feu.) Quand les garçons atteignaient l’âge d’homme, ils passaient tout un hiver seuls dans la forêt, munis seulement d’un arc, d’une hachette et d’un couteau. Très impressionné, Wood constata l’efficacité de cette méthode. “Vous pouvez le frapper, le fouetter, le pincer ou lui donner des coups de poing, si l’Indien est déterminé à ne pas broncher il ne bronchera pas.”

À en croire Salisbury, l’historien du Smith College, Tisquantum était peut-être astreint à un régime plus strict que ses compagnons, car il était manifestement destiné aux fonctions de pniese, une sorte de conseille-garde du corps du sachem. Afin de passer maîtres dans l’art d’ignorer la souffrance, les futures pniese devaient se plier à des expériences aussi douloureuses qu’une course jambes nues à travers les ronces. Des jeûnes réguliers leur inculquaient l’autodiscipline. Après un hiver dans les bois, les aspirants pniese revenaient chez eux pour se soumettre à une épreuve supplémentaire : ingurgiter du jus de gentiane amère jusqu’à vomir, et poursuivre le gavage jusqu’à ce que le garçon expulse du sang, au bord de l’évanouissement.

[…]

La première description écrite du Peuple de l’Aurore est due à Giovanni da Verrazano, un navigateur mercenaire que le roi de France envoya en mission en 1503 pour savoir si l’on pouvait accéder à l’Asie en contournant les Amériques par le nord. Mettant cap au nord depuis les Carolines, il put constater que toute la côte était “très peuplée”, voilée par les fumées des feux indiens, dont il percevait parfois l’odeur à des dizaines de kilomètres de distance. Le bateau jeta l’ancre dans la large baie de Narragansett, près de la ville actuelle de Providence (Rhode Island). Les autochtones n’avaient vu que très peu d’Européens jusque-là, peut-être même aucun, mais la vue de Verrazano ne les intimida guère. Presque immédiatement, une vingtaine de longs canoës encerclèrent les visiteurs. Élégant et plein d’assurance, le sachem sauta à bord : un homme d’une quarantaine d’années, grand, les cheveux longs, le cou et les oreilles chargés de bijoux multicolores, et à propos duquel Verrazano nota “qu’on pouvait difficilement imaginer stature et carrure plus remarquable”.

Sa réaction n’a rien de surprenant : de très nombreux Européens ont dépeint les membres du Peuple de l’Aurore comme des spécimens particulièrement robustes. Habitués à un régime aux qualités nutritives exceptionnelles, travaillant dur sans être brisés par le labeur, les habitants de la Nouvelle-Angleterre étaient plus grands et plus solides que ceux qui cherchaient à s’y installer. Le Pèlerin rebelle Thomas Morton évoquait “des hommes et des femmes aussi bien conformés de visage et de corps que l’on peut le souhaiter”. La famine et les épidémies ayant largement épargné le Pays de l’Aurore, ils n’étaient affligés ni des cicatrices de vérole ni des membres atrophiés communs de l’autre côté de l’Atlantique. Aux yeux de William Wood, les autochtones de la Nouvelle-Angleterre, “quoique vêtus de la tenue d’Adam, étaient plus plaisants au regard que bien des dandys excentriques d’Angleterre, dans leurs vêtements sophistiqués à la dernière mode”.

[…]

Quant aux Indiens, il semblerait que les Européens leur aient inspiré dès le premier abord des sentiments de mépris. Un missionnaire chagriné rapporta que les Wendats (Hurons) de l’Ontario ne prêtaient aux Français qu’“une intelligence médiocre, comparée à la leur”. Des Indiens rapportèrent à d’autres indigènes que les Européens étaient physiquement débiles, peu fiables sur le plan sexuel, atrocement laids, et qu’ils dégageaient une odeur nauséabonde. Les Britanniques et les Français, dont beaucoup n’avaient jamais pris un bain de leur vie, étaient stupéfaits que les Indiens se soucient autant de leur hygiène corporelle. Selon le témoignage d’un Jésuite, les “sauvages” considéraient les mouchoirs avec dégoût. “Ils prétendent que nous plaçons des choses malpropres dans un carré de beau tissu blanc, et que nous le gardons dans notre poche comme un bien précieux alors qu’eux-mêmes le jettent au sol.” Les Mi’kmaqs du Nouveau Brunswick et de Nouvelle-Écosse raillaient la notion de supériorité européenne. Si la civilisation chrétienne était à ce point merveilleuse, pourquoi ses représentants cherchaient-ils à s’installer ailleurs ? »

Charles C. Mann

-

https://www.partage-le.com/2022/01/09/sommes-nous-plus-libres-que-nos-ancetres-moyenageux-par-romuald-fadeau/ ↑