Theodore Roosevelt : président « écolo » ou psychopathe raciste et suprémaciste ?

« Le colon, féroce et vulgaire, chasse les sauvages de la terre. Toute l’humanité civilisée lui est redevable. Il est d’une importance incalculable que l’Amérique, l’Australie et la Sibérie passent aux mains des propriétaires indigènes rouges, noirs et jaunes et deviennent le patrimoine des races dominantes en ce monde. »

– Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt, 26ème président des États-Unis de 1901 à 1909, est encore considéré dans l’imaginaire collectif américain et dans les articles de National Geographic comme un président « écolo », un « président conservationniste », un amateur d’aventure et de nature sauvage qui a créé environ 100 millions d’hectares d’aires protégées aux États-Unis. Élevé au rang de héros par le monde élitiste de la conservation qui cultive avec assiduité son héritage, Roosevelt était en réalité un riche héritier qui n’a jamais eu besoin de travailler pour gagner sa vie, un aristocrate suffisant et raciste qui a méthodiquement œuvré à la destruction des cultures Amérindiennes, un suprémaciste blanc doublé d’un psychopathe adepte des tueries de masse et collectionneur de cadavres d’animaux empaillés. Si son racisme est évoqué par le journaliste de National Geographic, ce dernier semble nous dire qu’il faut différencier le Roosevelt raciste du Roosevelt conservationniste. Mais les deux sont liés.

Aucun mot dans l’article détaillant la politique conservationniste de Roosevelt qui, via la création de parcs nationaux, faisait aussi partie d’une stratégie d’assimilation de force des Indiens en les privant de leurs terres ; aucun mot sur l’influence considérable de Roosevelt et de sa conception erronée de la wilderness (nature sauvage) sur le monde de la conservation d’aujourd’hui, un secteur de plus en plus accusé d’être dominé par des institutions néocoloniales ; aucun mot sur son safari africain, un véritable massacre « au nom de la science » ; et rien non plus sur l’invasion touristique devenue un sérieux problème pour la gestion des parcs nationaux aux États-Unis.

Né à New York, fils d’un homme d’affaires fortuné, le petit Roosevelt portait de grosses lunettes et avait la santé fragile en raison de son asthme. Son enfance, il la passe à la maison, couvé par ses parents, éduqué par des professeurs particuliers. Dès l’âge de 13 ans, il était déjà armé, « tirant et tuant chaque oiseau, chaque animal qu’il croisait ; c’était aussi un honnête taxidermiste. » Durant sa scolarité à Harvard, Teddy était « faible » (19ème de sa classe) selon le président de l’université. Fidèle à sa morale de « gentleman », il ne fumait pas, ne buvait pas et avait même choisi de rester sexuellement « pur ». Impopulaire, un de ses camarades se souvenait de lui en ces termes : « La risée de la classe…. actif et enthousiaste et c’est à peu près tout ». Roosevelt était donc perçu comme un noble new-yorkais peu séduisant, mais il était aussi très riche. Durant ses deux dernières années à Harvard, les frais pour ses vêtements et son adhésion au Porcellian Club s’élevaient à 2 400 dollars, une somme qui aurait pu à l’époque faire vivre une famille américaine moyenne durant six ans.

C’est en 1883, à l’âge de 24 ans, que Theodore Roosevelt s’est découvert une passion pour l’aventure et les grands espaces, lors d’une chasse dans les badlands du Dakota qui lui a permis d’exaucer son souhait d’abattre un bison « tant qu’il reste encore des bisons à tirer ». Une fois son objectif atteint, son guide raconta que Roosevelt laissa exploser sa joie en exécutant une danse autour de la carcasse : « Je n’ai jamais vu personne avec autant d’enthousiasme. » Roosevelt fut tellement séduit par cette vie aventureuse sur « la frontière » ouest – la ligne de démarcation entre la civilisation implantée en Amérique du Nord par les Européens et le monde des sauvages, celui des Indiens – qu’il décida d’y construire un ranch. Il quittait régulièrement New York pour y passer du temps et expérimenter la vie de cowboy.

Peut-être était-ce aussi une stratégie politique pour rendre plus attractif le personnage auprès du public. Car, d’après ses critiques, le jeune adhérant au parti Républicain incarnait aussi, avec son asthme, ses grosses lunettes et son apparence d’aristocrate, l’archétype d’une « mauviette ». Il était raillé par la presse qui, pour ses manières de dandy et ses vêtements hors de prix, lui avait attribué plusieurs sobriquets dont « Oscar Wilde », « Monsieur le Comte », ou encore le « très raffiné Monsieur Roosevelt ». Plus tard, le romancier états-unien Gore Vidal parlait de Roosevelt comme d’une authentique « chochotte américaine » et précisa : « Donnez un flingue à un trouillard, et il tirera sur tout ce qui bouge. »

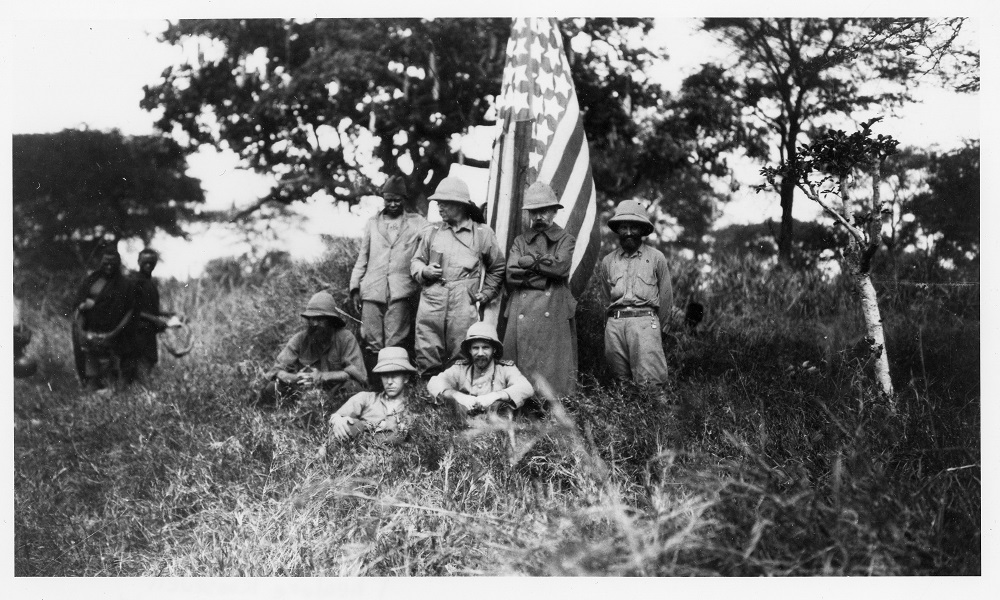

Durant son expédition africaine effectuée entre 1909 et 1910, juste après avoir quitté son trône présidentiel, Roosevelt put entériner son amour pour la nature. Au cours de ce safari « pour la science » qui démarra à Mombasa, en Afrique de l’Est britannique (aujourd’hui Kenya), Teddy et son fils Kermit, alors âgé de 19 ans, avaient pour objectif de récolter des spécimens pour la Smithsonian Institution. Mission accomplie pourrait-on dire, puisque ce safari s’est soldé par le massacre de 11 400 animaux dont des éléphants, des hippopotames et des rhinocéros. Parmi les grands mammifères se trouvaient dans la liste quelques 17 lions ; 3 léopards ; 7 guépards ; 9 hyènes ; 11 éléphants ; 10 buffles ; 11 rhinocéros noirs et 9 rhinocéros blancs. Et vive la science.

Teddy chassait régulièrement dans les territoires de l’Ouest américain, sur la frontière. Durant un voyage de chasse, il répertoria 170 « articles », le tout accompagné de quelques précisions intéressantes : deux chevreuils abattus d’une seule balle, ou encore deux grizzlys adultes ainsi qu’un ourson abattu d’un tir « propre… qui traversé de part en part ».

Tout en prenant beaucoup de plaisir dans ces tueries de masse, Teddy était conscient du déclin de la faune sauvage, c’est pourquoi il s’était décidé à trouver des solutions pour y remédier ; pas pour sauver la nature sauvage, ni pour préserver sa beauté ou en vertu d’une quelconque empathie vis-à-vis de la communauté du vivant, mais surtout pour sauver le loisir favori de sa classe d’aristocrates psychopathes.

Teddy condamnait les chasseurs commerciaux qui tuaient les oiseaux pour leurs plumes et les animaux pour leur peau, « ces bouchers de gibier…trop paresseux pour gagner leur vie d’une façon plus honnête. » Héritier à seulement 19 ans d’une fortune de 125 000 dollars (équivalent à 3,3 millions de dollars en 2019), soit assez pour vivre confortablement jusqu’à la fin de ses jours, Roosevelt n’a, lui, jamais eu à travailler pour gagner sa vie. Question d’honneur, il privilégiait la qualité de la chasse à la quantité des carcasses, et méprisait les techniques jugées déloyales utilisées par les chasseurs commerciaux. Il est vrai que 11 éléphants, ça n’est finalement pas grand-chose en comparaison d’autres chasseurs occidentaux blancs de l’époque qui pouvaient se targuer d’avoir chacun à leur tableau de chasse plus de 1 000 pachydermes.

Roosevelt se considérait comme pratiquant d’une « chasse loyale et équitable », dévoué à « un sport viril pratiqué avec un fusil ». Le 8 décembre 1887, Roosevelt organisa un diner dans la maison de sa sœur située sur Madison Avenue, à New York. Durant cette soirée où étaient invités de riches membres de la bonne société de l’époque, cette doctrine du chasseur aristocrate a abouti à la création d’un club. Certains proposèrent le nom The Swappers – les Échangeurs – car les membres du club se réuniraient régulièrement pour évoquer tous ensemble leurs expéditions de chasse. Le club fut finalement baptisé « Boon and Crockett Club », du nom des deux héros de Western Daniel Boone et Davy Crockett. En 1888, le nombre de membres permanents du club s’élevait à cent chasseurs, chacun devant avoir tué au moins deux espèces de gros gibier d’Amérique du Nord, « avec un fusil, au cours d’une chasse équitable. »

Parmi les membres du club se trouvaient des artistes, des industriels, des officiers militaires et des dirigeants politiques. La seule et unique motivation de Roosevelt et de ses amis issus de l’élite était qu’il reste des animaux à abattre au fusil dans la nature : « Pour qu’on puisse tirer, il faut qu’il y ait quelque chose à abattre. » Le club a commencé à faire du lobbying contre les pratiques de chasse jugées immorales, et l’un des lobbyistes membres du club était Madison Grant, un avocat raciste et suprémaciste blanc. Il fut l’auteur de The Passing of the Great Race, un document auquel a fait référence le terroriste Anders Breivik en 2011 dans son manifeste, un texte aussi plébiscité par Adolf Hitler qui le considérait comme sa « bible ». Pour Roosevelt, ce livre était « capital » et Grant était un « bon camarade ».

En 1897, le club a réussi à faire voter l’Adirondack Deer Bill, une loi interdisant, dans une région montagneuse de l’État de New York, l’emploi de lanternes la nuit pour hypnotiser le gibier et de chiens pour mener les animaux vers une étendue d’eau où ils deviennent des cibles faciles. Une alliance de compagnies ferroviaires, de chasseurs commerciaux et de guides des Adirondacks s’est alors formée pour s’opposer au Deer Bill, mettant en avant le caractère élitiste de cette réglementation élaborée par des aristocrates pour empêcher les locaux de survivre en pratiquant la chasse. Après l’instauration de l’Adirondack Deer Bill, les populations de cerfs ont commencé à se rétablir, des castors et des ours se sont ensuite installés dans la zone. Un succès qui a contribué à légitimer la conservation exclusionnaire, mais un succès temporaire puisque les parcs nationaux états-uniens sont aujourd’hui menacés par le changement climatique, la pression touristique et les industries extractives. Les mêmes fléaux s’abattent sur l’ensemble des aires protégées de la planète.

Le club a également combattu le braconnage à Yellowstone en soutenant une loi donnant la capacité aux autorités d’arrêter et de poursuivre les braconniers, ainsi que d’autres contrevenants dans le parc. D’après les estimations d’un des gérants du parc, Piletus Norris, plus de 4 000 cerfs ont été massacrés dans le seul Mammoth Springs Basin durant l’hiver 1874 : « Leurs carcasses et leurs bois pouvaient être aperçus sur chaque colline et dans chaque vallée. » Le prolongement, en 1883, de la North Pacific Railroad près de la frontière du parc de Yellowstone, a facilité l’accès pour les chasseurs commerciaux et les développeurs immobiliers voulant construire des installations touristiques. On observe le même phénomène partout dans le monde aujourd’hui : dès que des infrastructures de transport – route et chemin de fer – traversent des territoires sauvages, forêts et savanes sont vidées de leurs animaux par la chasse commerciale. Voilà pourquoi promouvoir le tourisme pour sauvegarder la faune sauvage est absurde, parce que les infrastructures nécessaires au tourisme rendent à la fois possible – et accélèrent – la surexploitation de la nature.

Suite au lobbying du Boone and Crockett Club, le congrès américain vota le Forest Reserve Act en 1891. La présidence de Theodore Roosevelt a été fortement influencée par la philosophie et les membres du Boone and Crockett Club. Le chef du département forestier sous le règne de Roosevelt, Gifford Pinchot, portait déjà à l’époque une vision universelle de la conservation conditionnée par des objectifs scientifiques qui, en théorie du moins, devaient permettre une exploitation « durable » de la nature. Il considérait les forêts comme des usines à produire des arbres qu’il fallait protéger pour permettre de pérenniser leur exploitation. Il existe aujourd’hui d’innombrables exemples montrant que cette doctrine, qui a pris depuis les années 1980 le charmant nom de « développement durable », sert à justifier moralement des pratiques néocoloniales et l’asservissement des populations des pays du Sud par les grandes puissances occidentales.

Autre personnage régulièrement célébré pour son action en faveur de la conservation : John Muir, fondateur du Sierra Club en 1892. Muir attribuait au monde sauvage un caractère presque sacré qu’il considérait comme un Éden encore préservé de la main de l’homme. Pour cette raison, la nature immaculée devait être préservée, non pas en tant que ressource naturelle, mais pour le symbole religieux qui lui est associée. L’historien de l’environnement William Cronon décrit dans un essai la naissance, au XIXe siècle, du concept de la wilderness aux États-Unis. L’expérience de la nature non-humaine ressemble, chez les naturalistes et les auteurs romantiques du XIXe siècle, à une expérience religieuse. Bien que les Indiens habitent la wilderness depuis des millénaires, cette doctrine se veut très hostile aux autochtones. D’ailleurs, John Muir était tout aussi raciste que Roosevelt à l’égard des Indiens, mais ce dernier lui préféra la vision de Pinchot, celle d’une exploitation « durable » de la nature.

Au final, Roosevelt et Pinchot ont doublé le nombre de parcs nationaux, quadruplé le nombre de forêts protégées, créé 51 réserves dédiées à la protection des oiseaux, etc. Environ 100 millions d’hectares de terres ont été dédiés à la conservation de la nature, un record pour l’époque. L’un des problèmes avec ces mesures conservationnistes louées par National Geographic et les experts internationaux de la conservation, c’est qu’elles ne tiennent pas du tout compte des droits des pauvres et des minorités. C’est une politique conservationniste élaborée par et pour les élites. Et ce sont toujours les mêmes idées racistes et suprémacistes, rendues invisibles par un discours technique et scientifique bien rodé sur le « développement durable », qui façonnent aujourd’hui la politique globale de conservation de la nature.

Assimilation forcée

Theodore Roosevelt considérait les peuples indigènes comme des êtres inférieurs. En 1886, lors d’un discours, il déclara :

« Je ne vais pas jusqu’à penser que les seuls bons Indiens sont les Indiens morts, mais je crois que c’est le cas pour neuf sur dix d’entre eux, et je ne voudrais pas m’attarder sur le cas du dixième. Le cow-boy le plus vicieux a plus de principes moraux que l’Indien moyen. Prenez trois cents familles modestes de New York et du New Jersey, plongez-les, pendant cinquante ans, dans une oisiveté vicieuse, et vous aurez une idée de ce que sont les Indiens. Dangereux, vengeurs, diaboliquement cruels. »

La même année, il publia un livre où il approuvait les massacres d’Indiens :

« Le massacre de Chivington ou de Sand Creek, malgré certains détails très répréhensibles, était dans l’ensemble un acte aussi juste et bénéfique que celui qui a eu lieu à la frontière. »

Le 29 novembre 1864, un détachement de 675 hommes de la cavalerie de l’État du Colorado, alors sous le commandement du colonel de l’US Army John Chivington, attaquait et détruisait un village d’indiens Cheyenne et Arapaho, massacrant près de 200 personnes, en majorité des femmes et des enfants, et mutilant atrocement les cadavres.

Trois ans après ce discours louant le génocide des Amérindiens, voici ce qu’il écrivait dans The Winning of the West (la victoire de l’Ouest) :

« La vérité, c’est que les Indiens n’ont jamais eu de véritable titre de propriété sur le sol »

Roosevelt était persuadé de la supériorité de la civilisation occidentale sur les autres cultures, une avance qui légitimait la conquête et la soumission de nouveaux territoires :

« Tous les hommes raisonnables et sains d’esprit doivent rejeter avec un mépris véhément l’argument selon lequel ces continents devraient être réservés à l’usage de tribus sauvages dispersées. […] Heureusement, les hommes durs, énergiques et habiles de leurs mains, qui exécutent le rude travail de pionnier pour étendre la civilisation aux terres barbares, ne sont pas sujets à de faux sentiments. Les gens qui le sont, ces hommes au foyer sont trop égoïstes et indolents, trop dépourvus d’imagination pour comprendre l’importance raciale du travail accompli par leurs frères pionniers dans des contrées sauvages et lointaines. […]

La plus juste de toutes les guerres, en fin de compte, est une guerre avec des sauvages. […] Américains et Indiens, Boers et Zoulous, Cosaques et Tartares, Néo-Zélandais et Maoris, dans chaque cas, le vainqueur, aussi horribles que soient nombre de ses actes, a profondément installé les fondations de la grandeur future d’un peuple fort. »

Teddy méprisait aussi les noirs. Dans un texte de 1905, il désignait les Américains blancs par « la race en avance » qui devait élever « la race en retard vers l’efficience industrielle, l’éducation politique, et la moralité au foyer. »

Le média Indian Country Today dédié aux communautés indigènes américaines donne une bonne idée de la conservation de la nature selon Teddy :

« Les sept ans et demi de Roosevelt à la présidence ont été marqués par son soutien au système d’allocation de terres aux Indiens [General Allotment Act, NdT], par le retrait des Indiens de leurs terres ancestrales et par la destruction de leur culture. Bien qu’il ait acquis une réputation de conservationniste en plaçant plus de 93 millions d’hectares de terres sous protection publique, Roosevelt a systématiquement marginalisé les Indiens, les déracinant de leurs terres natales pour créer des parcs et des monuments nationaux. Il parlait publiquement de ses plans d’assimilation et instrumentalisait les Indiens pour construire son empire politique. »

Le General Allotment Act ou Dawes Act, du nom d’un sénateur du Massachusetts, avait pour objectif de subdiviser les terres communales des tribus amérindiennes en lots destinés aux chefs de famille et aux individus amérindiens. Cela allait permettre de convertir le système traditionnel de propriété foncière en un système de propriété privée imposé par le gouvernement, en forçant les amérindiens à « adopter la propriété privée ainsi qu’une relation capitaliste avec cette propriété », chose qui n’existait pas dans leurs cultures.

Roosevelt qualifiait le General Allotment Act de « puissant moteur broyeur chargé de briser la masse tribale ». L’éducation figure aussi en bonne place dans la boîte à outils de tout suprémaciste visant l’assimilation forcée des autochtones. Selon Teddy, l’école pour Indiens devait rester « élémentaire et à échelle industrielle », tandis que le besoin d’éducation supérieure était « très, très limité ».

L’ONG de défense des droits autochtones Survival International révèle ceci au sujet des écoles-usines :

« Au XIXème et XXème siècles, les écoles-usines au Canada, en Australie et aux États-Unis étaient connues sous le nom de pensionnats autochtones ou écoles résidentielles. Rien qu’au Canada, plus de 6.000 enfants sont morts dans ces écoles – soit un enfant sur 25 les ayant fréquentées.

Le traumatisme inimaginable causé par ce système a laissé un héritage douloureux dans de nombreuses communautés, dont les taux de dépression, de suicide et de dépendance à l’alcool et à la drogue sont élevés.

Il paraît inconcevable que de telles écoles continuent d’exister. Pourtant il en existe actuellement des milliers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. »

Mais les persécutions des natifs par l’administration Roosevelt ne s’arrêtaient pas au vol des terres et au lavage de cerveau scolaire. Cinq mois après l’accession à la présidence de Roosevelt, William Jones, alors en charge de la gestion des affaires indiennes, émettait une lettre à destination des agences fédérales et des réserves précisant que les Amérindiens de sexe masculin devaient tous se faire couper les cheveux. Cette « réglementation sur la longueur des cheveux » précisait que « le port des cheveux courts par les hommes sera un grand pas en avant et accélérera certainement leur progression vers la civilisation ».

Roosevelt poussait les gestionnaires de réserve indienne à mettre les natifs au travail, notamment en réduisant leur autonomie et leur capacité à subvenir à leur besoin, une politique qui les forcerait, « par pure nécessité, à travailler pour gagner leur vie ». Il s’agit donc d’un génocide culturel consciemment et méthodiquement planifié.

Embrassé par les élites, ce racisme s’est traduit dans la politique conservationniste par l’invention du modèle de la « conservation-forteresse ». Les parcs nationaux incarnent l’outil principal de cette politique. Le Theodore Roosevelt National Park était par exemple le territoire des nations Mandan, Hidatsa et Arikara. Déracinées pour la création du parc, ces communautés se trouvent maintenant établies dans la réserve indienne de Fort Berthold, au nord-est du parc. Le journaliste Robert Earle Howells, auteur de l’article publié par National Geographic déjà cité plus haut, parle des « parcs comme de lieux d’éducation » et se réjouit de l’ouverture en 2024 de la Theodore Roosevelt Presidential Library, un musée à la gloire de Teddy et de son héritage.

Interviewée par le journaliste, Wendy Ross, responsable de la gestion du parc, présente les solutions envisagées pour remédier à la situation :

« Nous pensons que le musée va nous aider à connecter l’héritage conservationniste avec l’héritage des autochtones. Nous pouvons reconnecter les peuples natifs avec la terre qu’ils n’habitent plus. Nous pouvons faire appel aux anciens de la culture indigène et à d’autres personnes aux droits bafoués. Nous pouvons connecter le passé et le présent, et connecter l’histoire naturelle avec le mode de vie disparu des peuples qui habitaient ce paysage. »

Il n’est pas du tout question de restituer leurs terres aux autochtones, encore moins de questionner le modèle de la conservation-forteresse.

Le journaliste précise que ce musée, ajouté à la pédagogie sur l’histoire du parc, ne menacent pas « l’expérience » du consommateur de nature. Au contraire, ce dispositif ne ferait qu’ « améliorer son expérience du parc ». Voilà ce qui compte vraiment pour le business de la conservation ! La motivation principale n’est pas le droit des espèces vivantes à disposer d’un espace où s’établir et prospérer, ce n’est pas non plus la promotion de modes de vie écologiques et résilients, non… c’est « l’expérience client » qui compte – ou « expérience utilisateur » ou « UX » pour employer le vocabulaire des technophiles. Pourquoi ? Parce que « le client est roi » ma bonne dame ! Et parce qu’un client satisfait, c’est bon pour l’industrie touristique.

Rien n’a changé.

Theodore Roosevelt, John Muir et d’autres invoquaient plus ou moins les mêmes raisons pour la création des parcs nationaux ; il fallait sauvegarder un bout de nature des ravages de la civilisation pour permettre aux citadins, fatigués et stressés par une vie urbaine aliénante, d’expérimenter une retraite temporaire et revigorante au cœur d’un territoire vierge et sauvage, la fameuse wilderness.

Mais la wilderness était habitée depuis des millénaires, et les parcs nationaux sont incapables de résister aux pressions du développement dans un monde où la demande en matières premières s’intensifie. Ironiquement, les territoires abritant 80 % de la biodiversité restante dans le monde appartiennent à – ou sont gérés par – des peuples autochtones pratiquant le pastoralisme, l’agriculture, la chasse et la cueillette.

Séparer nature et culture est une impasse, mais c’est sur cette fracture, sur ce socle instable que s’établissent les fondations de la civilisation. Et c’est probablement pour cette raison que la sélection naturelle se charge, depuis maintenant 10 000 ans, de mettre fin à l’expérience « civilisation » au bout de 336 ans en moyenne.

Laissons le mot de la fin à Henry David Thoreau :

« Voici notre mère à tous, immense, sauvage, hurlante, la Nature qui nous entoure, dotée de la même beauté et de la même affection à l’égard de ses enfants que le léopard. Et pourtant, nous sommes sevrés si jeunes, arrachés à son sein pour être happés par la société, par la culture qui est exclusivement une interaction des hommes entre eux, une sorte d’élevage en vase clos qui ne produit au mieux qu’une noblesse anglaise, une civilisation destinée à disparaître à brève échéance. »