Transition carbone : privatiser la biosphère et domestiquer le climat, pour un carnage durable

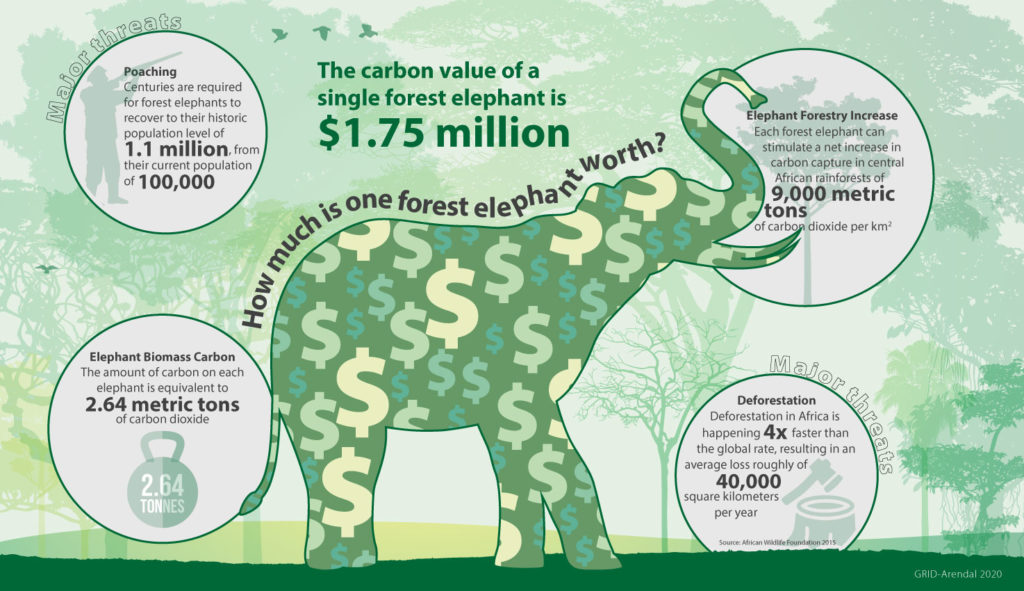

Un article publié fin 2020 sur le site du Fonds Monétaire International (FMI) révèle que la « valeur carbone » d’un éléphant de forêt s’élève à 1,75 million de dollars. Selon cette vénérable institution, attribuer un prix aux « services écosystémiques » fournis par les éléphants de forêt pourrait contribuer à leur sauvegarde.

« Les éléphants de forêt apportent une contribution d’une grande valeur sociale et marchande. Il s’avère que ces éléphants luttent contre le changement climatique en contribuant de manière significative à la capture naturelle du carbone. »

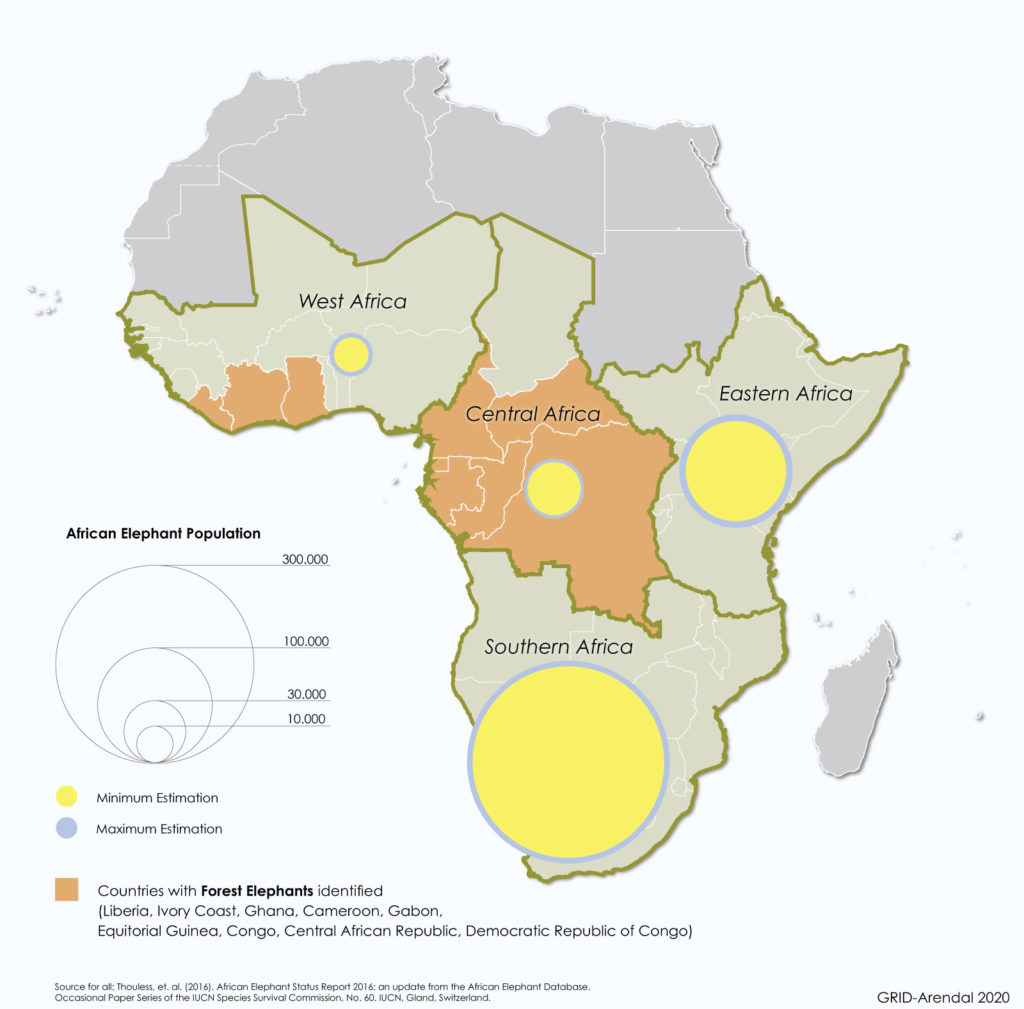

Chose généralement inconnue du grand public, il existe deux espèces d’éléphants en Afrique : l’éléphant de savane (Loxodonta africana – la plus connue) et l’éléphant de forêt (Loxodonta cyclotis). On ignore les effectifs exacts d’éléphants de forêt, bien plus menacés que leurs cousins écumant les savanes. D’après les renseignements de l’ONG Environmental Investigation Agency (EIA)[1], une grande partie de l’ivoire circulant illégalement dans le monde provient des pachydermes de la forêt équatoriale africaine. Sous la canopée, à l’abri des regards, c’est un vrai massacre. Le Cameroun a perdu 70 % de ses éléphants de forêt, leur population a chuté de 21 000 en 2010 à 6 400 en 2015. Le Gabon détient la plus importante population d’éléphants de forêt avec plus de 7 000 individus, un chiffre en baisse d’environ 30 % sur la dernière décennie. Par exemple, le parc national de Minkébé est un lieu privilégié pour les braconniers d’ivoire et de pangolins ; il a perdu plus de 80 % de sa population d’éléphants entre 2004 et 2014. La République du Congo abriterait quant à elle environ 6 000 éléphants de forêt et la République Démocratique du Congo un peu moins de 2 000 individus. Précisons tout de même que ces chiffres sont à prendre avec précaution, car les éléphants parcourent de longues distances et se moquent des frontières établies par les humains civilisés.

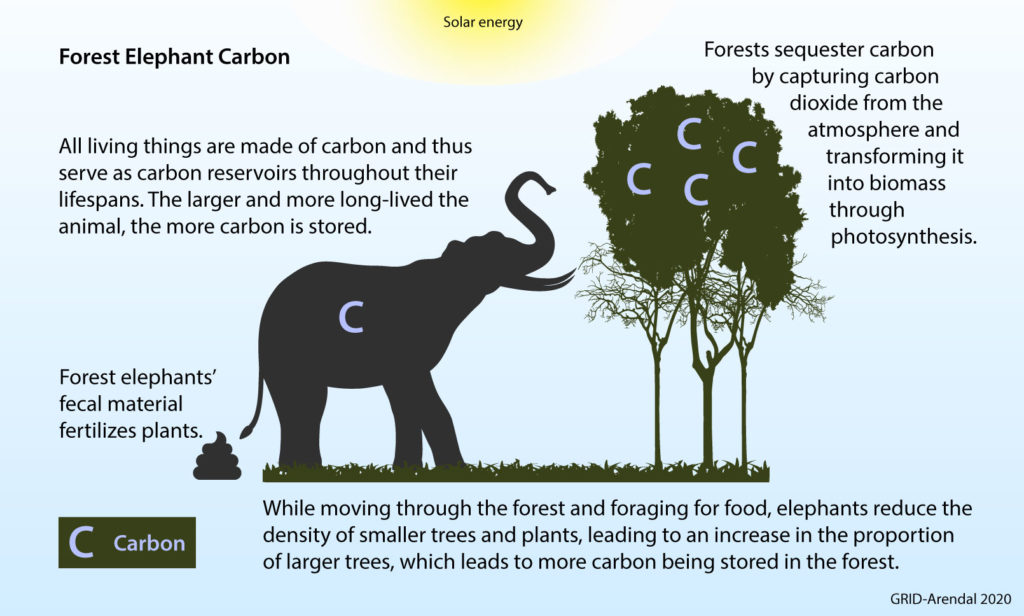

Au fur et à mesure des découvertes, les chercheurs commencent à mieux comprendre la relation symbiotique liant les éléphants et les arbres de la forêt.

« Quand les éléphants de forêt africains se frayent un chemin à travers les forêts tropicales et cherchent de la nourriture, ils marchent sur – et consomment – de jeunes arbres se disputant l’espace, l’eau et la lumière. Les éléphants sont des animaux massifs avec un grand appétit, ce qui signifie qu’ils réduisent considérablement la densité de la végétation partout où ils vont. Les arbres qui restent intacts et non consommés ont cependant un énorme avantage sur les autres arbres de la forêt. Ils ont un bien meilleur accès à l’eau et à la lumière, grâce à l’éclaircissement de la végétation environnante résultant du travail des éléphants, ce qui signifie qu’ils deviennent plus grands et plus gros que les autres arbres de la forêt tropicale. Par conséquent, partout où les éléphants de la forêt se déplacent, ils favorisent la croissance d’arbres plus gros et plus grands.

Ces arbres – que les biologistes appellent arbres de fin de succession [dans le cycle d’évolution naturelle d’une forêt non exploitée, NdT] – stockent plus de carbone dans leur biomasse que les arbres qui auraient poussé à leur place. Tous les arbres capturent du carbone dans leurs tissus – l’équivalent d’environ 22 kg par an, en moyenne – mais en raison du diamètre et de la hauteur plus importants des arbres en fin de succession, il y a simplement plus de biomasse d’arbre capturant plus de carbone dans ces arbres que dans ceux qui auraient poussé et dominé la canopée de la forêt tropicale. Les éléphants de forêt augmentent donc la quantité de carbone stockée par la forêt tropicale en faisant pencher l’équilibre biologique en faveur de certains types d’arbres. En bref, les éléphants sont des ingénieurs de l’environnement. »

Par de savants calculs effectués par des personnes incapables de percevoir le monde autrement qu’à travers une équation mathématique, les biologistes estiment la valeur du « service » fourni par un éléphant de forêt à plus de 1,75 million de dollars.

« L’augmentation du stockage de carbone liée à l’activité des éléphants de forêt est énorme – et aussi précieuse. Les biologistes estiment que si la population d’éléphants de forêt africains retrouvait sa taille d’origine et récupérait son ancienne aire de répartition, cela augmenterait la capture de carbone de 13 tonnes métriques (1 tonne métrique = 1 000 kg) par hectare (10 000 mètres carrés). Étant donné que l’ancienne aire de répartition des éléphants de forêt africains était de 2,2 millions de kilomètres carrés, chacun d’entre eux occupant 100 hectares, et que les éléphants de forêt représentent aujourd’hui environ 9 % de leur population d’avant le braconnage, la capture de carbone résultant de la régénération de ces populations d’éléphants pourrait s’élever à plus de 6 000 tonnes de dioxyde de carbone par kilomètre carré. C’est la même quantité de dioxyde de carbone capturée par plus d’un quart de million d’arbres, soit 14 fois plus que ce qui est capturé par les arbres de Central Park à New York.

En multipliant cette augmentation du dioxyde de carbone capturé par les 2,2 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale humide qui connaîtraient un rebond des populations d’éléphants par le prix moyen du marché d’une tonne de dioxyde de carbone – un peu moins de 25 dollars en 2019 –, nous obtenons une valeur totale actuelle de plus de 150 milliards de dollars pour les services de capture du carbone des éléphants de forêt africains.

Si nous prenons ensuite la valeur totale du service fourni par les éléphants de forêt africains et la divisons par leur population actuelle, nous constatons que chaque éléphant est responsable d’un service d’une valeur supérieure à 1,75 million de dollars (voir graphique 3). D’autre part, l’ivoire d’un éléphant tué par des braconniers ne rapporte qu’environ 40 000 dollars, il est donc clair que les bénéfices d’une communauté d’éléphants saine et prospère sont considérables. »

Les auteurs de l’article utilisent la même rhétorique que Pavan Sukhdev, président du WWF International, dans une interview diffusée dans le documentaire Nature, le nouvel eldorado de la finance[2]. La nature était jusqu’à présent invisible dans le système économique globalisé, il suffirait donc de la valoriser financièrement, de la transformer en « capital naturel » pour que les agents économiques – ménages et entreprises – cessent de détruire les milieux naturels et leurs habitants non humains. Dans ce montage financier, la décarbonation est l’instrument servant à la captation – ou privatisation – de l’entièreté du vivant par les marchés, par le capitalisme. Les « services » fournis par chaque baleine sont par exemple valorisés en moyenne à 2 millions de dollars et une étude publiée dans Nature valorisait la totalité des « services » fournis par la biosphère à 33 trillions de dollars chaque année. Ce qu’on nous présente comme un double sauvetage, celui de la civilisation ET du climat, de la biosphère – deux objectifs antinomiques car les lois du vivant sont irréconciliables avec les lois de la civilisation – ressemble en réalité à un mouvement des enclosures à l’échelle mondiale, un accaparement des communs d’une ampleur inégalée. Et les communautés rurales des pays du Sud seront comme toujours les premières à en souffrir. En Tanzanie par exemple, les Hadza, un peuple autochtone ayant perdu 95 % de son territoire ancestral, sont déjà rendus esclaves du marché du carbone[3]. On aurait pu leur rendre leurs terres et leur indépendance pour redonner vie à leurs traditions et leur culture. Mais le progrès de la civilisation l’emporte sur tout le reste, et il s’obtient au prix fort – par l’assimilation culturelle, l’abandon de la liberté et le renoncement à l’auto-détermination pour une soumission totale à la tyrannie du marché.

Les auteurs de l’article du FMI sont très explicites, la nature doit devenir un investissement, un produit financier comme un autre. Bientôt, dans les pays riches et industrialisés, les banques proposeront à leurs clients d’investir leur patrimoine dans des forêts, des mangroves, des tourbières ou des populations de baleines. Du « capital naturel » concentré bien entendu dans les pays du Sud, les paysages vivants d’Occident ayant déjà été ravagés par le développement de la civilisation.

« Chaque jour, certains types d’estimations financières incitent des millions de personnes à investir leurs économies dans des actifs et des projets à long terme risqués, alors que d’autres estimations ne le font pas. Les évaluations qui conduisent à l’investissement sont basées sur des histoires crédibles relatant comment les actifs ou les projets en question vont générer des liquidités ou d’autres revenus pour leurs propriétaires, ce qui conduit à des projections crédibles de rendements futurs qui peuvent être converties en valeur monétaire actuelle. Lorsque la valeur monétaire actuelle de ces rendements futurs dépasse le coût de l’actif ou du projet, les investisseurs à la recherche de bénéfices tirent parti de ces possibilités.

Cette approche coût-bénéfice peut également être utilisée pour protéger nos écosystèmes, investir dans ceux-ci et, en fin de compte, les mettre sur la voie de la soutenabilité. Si nous pouvons identifier et mesurer de manière fiable la valeur marchande des services fournis par les ressources naturelles – tels que les loisirs, le tourisme et la séquestration du carbone – nous pouvons alors comparer la valeur monétaire actuelle de ces bénéfices avec le coût de l’investissement dans ces derniers, comme nous le faisons pour d’autres actifs.

Les évaluations qui en résultent peuvent effectivement motiver l’investissement environnemental pour plusieurs raisons. Premièrement, elles montrent exactement quels services concrets la société reçoit actuellement de notre stock de ressources naturelles – comme nous l’avons montré avec l’exemple de l’éléphant – ce qui aide les gens à comprendre la pertinence de ces ressources dans leur quotidien. En outre, le fait d’exprimer les avantages de la préservation des ressources naturelles en termes monétaires permet de comparer les coûts et les bénéfices, ce qui est important car les gens sont plus à l’aise pour prendre des décisions lorsque les enjeux sont exprimés en termes financiers. Enfin, la valeur attachée à ces actifs naturels peut être très importante, non seulement parce qu’elle justifie le coût de leur préservation, mais aussi parce qu’elle surprend et capte l’imaginaire des personnes qui consultent ces évaluations financières. Les recherches en économie comportementale montrent que les gens sont plus susceptibles d’acheter des produits ou de faire des investissements qui inspirent ces sentiments. »

Pour le FMI, la financiarisation de la nature est une « opportunité », un contrat « gagnant-gagnant » qui devrait bénéficier à tout le monde. Reagan et Thatcher ont probablement utilisé le même genre d’arguments douteux pour justifier la dérégulation financière des années 1980, une entreprise qui s’est depuis soldée par une explosion des inégalités dans le monde et une croissance exponentielle des désastres écologiques.

« L’évaluation des avantages des ressources naturelles individuelles, comme les éléphants, et d’un écosystème sain en général, lorsqu’elle est associée à un cadre juridique qui nomme les gardiens de ces ressources et établit leurs droits et obligations, permet de créer des opportunités gagnantes pour toutes les parties prenantes : le gouvernement, le secteur privé, les communautés locales et les partenaires mondiaux. Avec un cadre juridique approprié en place, les avantages économiques des ressources naturelles peuvent être revendiqués et distribués. Ces bénéfices peuvent être utilisés comme des incitations pour les partenariats public-privé, soutenus par les organisations non gouvernementales et les institutions mondiales, qui produisent des dividendes directs – et, par conséquent, une appropriation – pour les communautés locales. »

En voilà un projet qui n’a absolument rien d’utopique quand on connaît un peu la qualité de la gouvernance et le niveau de corruption dans les pays du bassin du Congo !

Le développement des marchés du carbone offre également un nouveau levier aux pays du Nord pour imposer leur volonté aux pays du Sud, un colonialisme décarboné en somme.

« L’un de ces exemples, l’initiative du Programme des Nations unies pour financer le développement durable comprend des échanges dette/nature. Dans le cadre de ce contrat financier, les prêteurs acceptent de réduire la dette ou les paiements de la dette d’une économie en développement en échange d’un engagement du pays débiteur à protéger des ressources naturelles spécifiques. Par exemple, de nombreux pays qui abritent des éléphants de forêt sont très endettés et pourraient bénéficier d’un échange dette/nature. Le montant de l’allègement de la dette est déterminé par la valeur des services des éléphants, en utilisant les prix du marché. L’argent économisé par les pays serait consacré à la conservation des éléphants, mais pourrait également faciliter la création de partenariats public-privé permettant de créer des marchés, tels que le tourisme et les assurances, autour de l’investissement dans les éléphants et leur protection. Ces marchés permettraient de créer des emplois et des revenus stables dans les communautés locales, ce qui favoriserait l’appropriation et la durabilité des efforts de conservation.

Les organisations non gouvernementales et les institutions financières internationales pourraient assurer le développement des capacités nécessaires aux partenariats public-privé et aux marchés d’assurance axés sur les ressources naturelles. L’exemple des échanges dette-nature montre que la valorisation de la nature pour ses bienfaits peut soutenir un cycle vertueux, en orientant les investissements et les entreprises sur une voie plus régénératrice et plus durable.

La pandémie COVID-19, attribuée à un virus qui a pris naissance sur un marché local humide, démontre que la nature peut avoir un impact macrocritique de dimension mondiale. Une alarme mondiale a été déclenchée, appelant à un changement de cap. La destruction du monde naturel par l’humain entraîne non seulement une grave volatilité de nos systèmes économiques, mais menace notre existence même. D’autre part, les écosystèmes dynamiques et intacts, qui comprennent des populations saines d’éléphants de forêt et de baleines, de mangroves et d’herbiers marins, sont des exemples frappants de la manière dont la valorisation et l’investissement dans la protection de la nature peuvent générer une économie bleue-verte plus durable, contribuer à atténuer le changement climatique et réorienter les économies vers une croissance économique inclusive et respectueuse de la nature. »

Si en théorie le discours du FMI autour du « capital naturel » semble tenir la route, il ne résiste pas à une analyse plus poussée du contexte socio-économique global et local.

Encore une fois, la pandémie est instrumentalisée pour légitimer cette nouvelle « stratégie du choc » qui, sous couvert de décarboner l’économie mondiale, vise aussi à privatiser l’ensemble de la biosphère. Le discours reprend l’idée (fausse) selon laquelle la viabilité de la civilisation industrielle serait liée à la bonne santé de la biosphère, alors même que les faits montrent l’exact contraire. Plus la nature souffre, mieux la civilisation se porte. D’autre part, voir le FMI évoquer la financiarisation du vivant en mettant en avant un « changement de cap » est plutôt grotesque ; et la dernière phrase affirme que la valorisation financière de la nature porte déjà ses fruits, tout en se gardant bien de nous fournir des exemples concrets.

Les auteurs oublient bien entendu de mentionner que 80 % de la biodiversité se concentre sur 25 % de la surface terrestre, des territoires gérés et utilisés par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux[4]. Ont-ils mis en place des solutions financières innovantes pour protéger leur « capital naturel » ? Non. Ils considèrent la terre comme un bien commun et non comme une propriété privée, forment des communautés pratiquant la démocratie directe (la seule vraie démocratie) et évoluent dans des systèmes culturels fixant des limites à l’exploitation des ressources naturelles, chose indispensable pour respecter les équilibres écologiques. Ils habitent à la campagne dans des villages et non dans des villes, vivent de la chasse, de la collecte de fruits et de divers matériaux dans leur environnement, de l’agriculture et/ou de l’élevage à petite échelle. Ils collectent l’eau directement à la rivière et utilisent le feu pour modifier les paysages et favoriser la pousse de certaines plantes. Ils dépendent directement et réellement des ressources présentes dans leur environnement proche, c’est là toute la différence avec le mode de vie des technocrates du FMI et, plus généralement, des humains assujettis à la société industrielle.

La forêt, un obstacle au progrès de la civilisation

Lee White, ministre gabonais des Eaux et Forêts, de la Mer et de l’Environnement, d’origine britannique, déclarait dans une interview donnée au média Mongabay que le Gabon ne pouvait se développer qu’en exploitant sa forêt couvrant encore 88 % du territoire, soit 23,7 millions d’hectares[5]. Second pays le plus boisé au monde derrière le Suriname (92 %), le Gabon héberge aussi la plus importante population d’éléphants de forêt. À juste titre, Lee White explique que l’écotourisme est insuffisant pour développer un pays, a fortiori dans la dense forêt équatoriale où il faut évoluer à pied pour apercevoir des animaux. Il vante la métamorphose du secteur forestier opérée par le président Ali Bongo qui a permis au pays de transformer le bois sur place et « d’exporter deux fois moins de bois, mais de générer trois fois plus d’argent et de créer deux fois plus d’emplois ». Pour lui, c’est aussi du « gagnant-gagnant ». Sauf pour la forêt et ses habitants humains (Pygmées) et non-humains (éléphants).

« Ainsi, du côté gagnant-gagnant, le travail est en cours. Nous continuons d’ouvrir toujours plus d’usines de transformation du bois, et de plus en plus d’entreprises investissent dans cette activité, en particulier dans notre entreprise de Nkok, spécialisée dans l’exportation de bois transformé. Le contreplaqué et le bois de sciage représentaient la majorité de nos exportations, mais maintenant nous commençons à exporter des meubles, des portes et des encadrements de fenêtres. Nous sommes passés d’une non-transformation à une production avec plus de valeur ajoutée. Et cela créé des emplois. »

Inutile d’être un génie pour anticiper l’impact sur la forêt dans un avenir proche. Le ministre va jusqu’à prendre comme modèle la filière bois malaisienne avec ses 3,6 milliards de revenus et 321 000 emplois pour 21 millions d’hectares de forêt. Rappelons ici que la Malaisie est le second producteur d’huile de palme dans le monde. Chose intéressante, les pays du bassin du Congo ambitionnent aussi de devenir d’importants producteurs ; le Cameroun veut doubler sa production d’huile de palme d’ici 2035 et le Gabon souhaite devenir un exportateur majeur[6]. Mais le Gabon possède aussi un sous-sol riche en ressources minières et occupe le cinquième rang des producteurs pétroliers en Afrique sub-saharienne[7].

Le Ministère de l’économie français en dit plus au sujet du secteur minier gabonais :

« Si de nombreuses licences d’exploration ont à ce jour été accordées par les autorités gabonaises, on dénombre encore très peu de projets actifs ou de taille industrielle, hormis dans le secteur du manganèse (COMILOG et NGM). Le secteur représente aujourd’hui 6% du PIB, 6,4% des exportations du pays et emploie 2 000 personnes. Outre le manganèse et l’or, le minerai de fer, dont le Gabon détient des réserves abondantes, figure parmi les ressources naturelles stratégiques du Gabon, alors que le sous-sol renfermerait aussi des métaux comme le niobium, des terres rares, de l’uranium, du cuivre, du zinc etc. Le Gabon a adopté un nouveau code minier en 2019 dans le but de clarifier les règles de l’exploitation minière et de donner un cadre plus stable aux investisseurs. Mais les cours mondiaux des matières sont aujourd’hui un handicap sérieux à l’exploitation de ces ressources. Pour autant, les investissements dans le secteur, et notamment pour les infrastructures de transport de la matière, se développent[8]. »

Un développement des infrastructures ferroviaires généreusement financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale. Le Transgabonais reliant Franceville à Libreville est l’unique voie ferrée par laquelle « transite la plupart des minerais, des grumes, des voyageurs et des marchandises. » Partout où des axes de communication – routes et voies ferrées – fleurissent, les forêts sont rasées pour le bois, les animaux exterminés pour leur chair vendue sur le bord des routes et sur les marchés urbains.

Le nouveau code minier matérialise quant à lui la « volonté affichée du gouvernement gabonais de relancer la prospection minière. » Le manganèse est « son premier produit minier d’exploitation[9] » et le pays ambitionne de devenir le premier producteur mondial. Et pour cause, il se trouve que le métal est indispensable à la production d’aciers alliés ainsi que d’alliages non-ferreux.

D’après Futura Sciences :

« On retrouve ce métal dans les rails et aiguillages ou les piles électriques. Il sert également d’engrais pour beaucoup de plantes. Le verre peut être teinté en violet, brun ou noir avec du dioxyde de manganèse MnO2. L’ajout de manganèse dans les céramiques augmente leur résistance à la corrosion, pour des applications marines par exemple[10]. »

Autrement dit, le manganèse fait partie des ressources indispensables pour maintenir en état de marche la civilisation industrielle. Mais le Gabon possède également le second gisement mondial de niobium, un métal utilisé lui aussi à 90 % dans les aciers comme élément d’alliage, le reste étant employé dans la production de superalliages. Les applications industrielles du niobium sont nombreuses : pipeline, domaines spatial et aéronautique, automobile, aimant supraconducteur, éolienne, etc[11].

Autre menace pour les forêts gabonaises et leurs habitants humains et non-humains, le fer présent en abondance et encore inexploité. Le principal gisement se trouve à Belinga, non loin du parc national de Minkébé, et c’est l’un des derniers grands gisements au monde avec des réserves estimées à un milliard de tonnes. Le sous-sol gabonais renferme aussi d’autres réserves en grande partie inexploitées – de l’or, des diamants, du cuivre, du zinc, d’autres terres rares et de l’uranium (la société française Orano – anciennement Areva – est propriétaire de deux filiales dans le pays).

Une fois le bois récolté, la terre enfin débarrassée des encombrantes et inutiles forêts expérimente un nouveau cycle d’exploitation. À ce sujet, évoquons rapidement les centaines de milliers d’hectares – dont plus de 129 000 au Liberia et 73 000 au Cameroun – détenus par l’entreprise Socfin en Afrique centrale, des terres exploitées à 50 % pour la monoculture industrielle d’hévéas et de palmiers à huile. Les principaux actionnaires de la Socfin sont de riches hommes d’affaires européens – le Français Vincent Bolloré et le Belge Hubert Fabri – ainsi que leurs familles[12]. Précisons encore que des chercheurs suspectent un lien entre l’expansion des plantations industrielles d’huile de palme en Afrique de l’Ouest, l’ouverture à l’international des marchés locaux, et l’épidémie d’Ebola qui sévit toujours dans la région[13].

Difficile d’imaginer comment l’attribution d’une « valeur carbone » aux éléphants de forêt empêcherait la poursuite des destructions listées ci-dessus. Au contraire, la mise en place de marchés du carbone, qui s’accompagnerait d’un déversement important de liquidités dans les pays du Sud bradant leur « capital naturel », permettrait de stimuler le développement industriel, l’expansion urbaine et la construction d’axes de communication fragmentant les milieux naturels, et donc de multiplier les ravages écologiques. Des villes de plusieurs millions d’habitants, des réseaux routiers et ferroviaires, des infrastructures et centrales énergétiques industrielles (barrages hydroélectriques, pipelines, etc.) existent déjà un peu partout dans le bassin du Congo, grâce au fameux « développement durable ». Dans ce cadre, on voit mal comment la forêt peut renaître de ses cendres autrement qu’avec un démantèlement des structures artificielles faites de béton, de bitume et de métal occupant et fragmentant des territoires autrefois boisés, et des routes commerciales qui rendent possible l’extraction massive de bois, de métaux ou de viande, sans oublier la diffusion rapide des épidémies. Ce problème de fragmentation des habitats est mondial, et se pose plus particulièrement pour le berceau de la civilisation industrielle, l’Europe, continent le plus fragmenté au monde par les axes routiers et ferroviaires[14].

Capitalisme et conservation de la nature, un mariage impossible

Le FMI avance que la valeur carbone d’un éléphant de forêt estimée à 1,75 million de dollars devrait conduire comme par enchantement à une baisse du braconnage, puisque la valeur de l’ivoire porté par un individu tourne autour de 40 000 dollars. Encore faudrait-il que cette valeur soit répartie équitablement et que les communautés partageant des terres avec les éléphants soient les principales bénéficiaires. On peut d’ores et déjà pressentir que cette hypothétique redistribution équitable de la « valeur carbone » restera un vœu pieux. Cela fait des décennies que le « capital naturel » africain est exploité par l’industrie du safari de chasse et de vision, et la majorité des revenus sont accaparés par les acteurs privés et l’État, laissant dans bien des cas seulement des miettes aux populations locales. Le Kenya, l’un des premiers pays d’Afrique pour les safaris de vision, générait en 2017 un revenu de 2,8 milliards USD avec son industrie touristique employant 429 500 personnes[15]. Malgré cela, les conflits locaux ne cessent de s’amplifier sur fond de corruption, de mauvaise gouvernance, d’impérialisme occidental et de distribution inéquitable des richesses et des terres[16]. Autre exemple, pour développer le tourisme en Tanzanie, les agro-pasteurs Maasaï sont, comme au Kenya autrefois, chassés de leurs terres[17].

Un élément est régulièrement absent du raisonnement des laudateurs de la marchandisation de la nature. Dans le système capitaliste, on observe une compétition entre divers types d’activités économiques pour l’exploitation des terres, et c’est souvent l’activité permettant d’optimiser le rendement à l’hectare qui l’emporte. C’est pour cette raison qu’un parc national de plusieurs millions d’hectares exploité par l’industrie touristique ne pourra jamais rivaliser en termes de génération de revenus à l’hectare avec l’agriculture ou l’élevage, encore moins avec l’industrie minière, pétrolière ou gazière. En Afrique du Sud, le parc national du Kruger – et les réserves privées des alentours – ont contribué directement au PIB sud-africain à hauteur de 2,6 milliards de rands en 2016/2017 (6,6 milliards en ajoutant les effets multiplicateurs), soit environ 180 millions de dollars (460 millions avec les effets multiplicateurs). C’est certainement conséquent par rapport à d’autres aires protégées exploitées par l’industrie du safari, mais cela reste un montant ridicule rapporté à la surface utilisée. L’ensemble de la zone de conservation du Kruger produit un revenu de 7,82 dollars/hectare (ou 20,9 dollars/hectare) et s’étend sur 23 millions d’hectares (22 686 km²), soit l’équivalent de la superficie d’Israël. Avec environ 3 millions de personnes habitant à une distance inférieure ou égale à 50 km des limites du Kruger, cela reviendrait en théorie à distribuer chaque année entre 60 et 160 dollars par personne pour respecter une parfaite égalité. En Afrique du Sud, une personne dépendante du marché pour ses besoins élémentaires ne peut survivre avec cette somme. Rien d’étonnant donc à ce que les communautés locales s’opposent souvent aux efforts de conservation et préfèrent cultiver la terre, élever du bétail ou chasser pour nourrir leurs familles.

À la lumière de ces chiffres, il est aisé de comprendre pourquoi le modèle de conservation capitaliste et exclusionnaire – où les populations autochtones sont chassées de leurs terres pour laisser place à l’exploitation touristique – échoue un peu partout depuis un siècle avec la régularité d’une horloge suisse. En raison de leur faible rendement financier à l’hectare, les aires protégées ne bénéficient pas non plus aux États du Sud lancés dans la course mondiale – et mortifère – à la croissance du PIB. Pour tenter de rattraper leur retard sur les pays industrialisés du Nord, les gouvernements du Sud doivent arbitrer entre différents usages de leur territoire sur la base du revenu généré à l’hectare. Ainsi, le Niger a déclassé la réserve de Termit et Tin-Toumma pour l’exploitation pétrolière[18]. En Ouganda et Tanzanie, des dizaines de milliers de personnes sont impactées par le projet Tilenga de Total, avec 132 puits prévus dans le parc des Murchison Falls, un joyau de biodiversité[19]. Pour acheminer le pétrole sur la côte tanzanienne, un pipeline traversera fermes et aires protégées sur 1 500 kilomètres. En Namibie, l’exploration pétrolière a démarré dans la région de l’Okavango, dans ce qui pourrait être « un des plus importants champs pétrolifères de la décennie[20] ». Plus de 200 000 personnes vivent dans la région. Encore en Tanzanie, l’exploration pétrolière, des projets miniers (dont l’extraction d’uranium) ainsi que la construction (déjà entamée) d’un méga-barrage vont défigurer à jamais le Selous, une réserve plus grande que le Danemark[21]. Mais l’optimisation économique d’un territoire passe également par la construction d’infrastructures et de centrales énergétiques. C’est pourquoi le Kenya construit chemins de fer, routes et centrales géothermiques dans ses réserves naturelles[22] et le Nigéria impose une autoroute fragmentant la forêt et les surfaces agricoles dont dépendent respectivement gorilles et populations rurales[23].

Même lorsque le tourisme génère des revenus importants, les objectifs en matière de conservation de la biodiversité sont rarement atteints. D’après les travaux du chercheur R. David Simpson, c’est parce que « les activités économiques d’une échelle nécessaire à la viabilité commerciale entraîneraient la dégradation des systèmes vivants que le projet était censé protéger. » Les exemples ne manquent pas à travers le monde, aux États-Unis[24], en Inde[25], en Indonésie[26], en Tanzanie[27] ou encore en Malaisie[28]. Mais Simpson avance aussi que, les pressions du développement augmentant, les « services » naturels ou écosystémiques ont tendance à être remplacés par des substituts artificiels plus rentables. Selon lui, « lorsque les services naturels sont rentables, c’est probablement parce qu’il ne faut pas beaucoup de terres pour les fournir. »

Domestiquer la biosphère et le climat

La séquestration du carbone compte parmi les « services » naturels nécessitant la préservation d’immenses étendues de prairies, de tourbières, de mangroves ou de forêts. Selon toute logique, alors que la pression démographique et urbaine s’accroît dans le bassin du Congo (et partout sur Terre), il est improbable que valoriser financièrement la capture du CO2 puisse freiner – et encore moins stopper – l’expansion des activités extractives et destructrices. De plus, si nous reprenons l’exemple des éléphants de forêt donné par le FMI, les convertir en « valeur carbone » impliquerait nécessairement de connaître le nombre exact d’individus sur un territoire donné pour obtenir une valorisation fiable. À moins de déployer des technologies de surveillance gourmandes en ressources minières et toujours plus intrusives (satellites, caméras de surveillances, intelligence artificielle, robots et drones, puces électroniques, etc.), un processus déjà en cours avec le développement d’un « Internet des Animaux[29] », comptabiliser les éléphants de forêt restera un doux rêve. Se pose également le problème de la propriété. Transformer des éléphants en « capital naturel » implique la distribution de titres de propriété sur tel ou tel groupe d’éléphants occupant un territoire, mais comment mettre une telle chose en place avec des animaux habitués à parcourir de longues distances pour survivre ? Les sud-africains ont résolu le problème en édifiant des clôtures pour former des enceintes où les animaux sauvages sont élevés comme du bétail pour leur viande, l’industrie du safari de chasse et/ou de vision. Convertir les animaux sauvages en marchandise semble conduire à leur domestication, est-ce vraiment ce que nous voulons ? Quel rapport avec la conservation de la biodiversité ?

[Pour en savoir plus sur la domestication du vivant, voir cet article]

Imaginé par des bureaucrates déconnectés des réalités de la vie réelle, du terrain, l’investissement dans la séquestration naturelle du CO2 pose non seulement des problèmes d’application pratique, mais pourrait aussi produire un résultat contraire aux attentes. Il offre pour le moment des rendements incertains en raison des problèmes de gouvernance et de l’instabilité politique dans les pays du Sud majoritairement détenteurs du « capital naturel ». Cela explique peut-être pourquoi les richissimes investisseurs occidentaux se tournent vers la capture industrielle du carbone.

La civilisation industrielle repose sur le pillage massif et croissant de matières premières, et tout porte à croire que cette dernière ne peut survivre sans accélérer le rythme des extractions. Sans matière première, pas de croissance économique. Sans croissance, pas de stabilité socio-économique. Contrairement aux déclarations fallacieuses du FMI, des grandes ONG, des escrologistes de renom et autres thuriféraires de la neutralité carbone, la civilisation industrielle est bien plus menacée par l’instabilité climatique que par le déclin de la biodiversité. Un habitant de Los Angeles, New York, Lagos, Kinshasa, Ouagadougou, Tokyo ou Paris souffrira-t-il matériellement de l’extinction des éléphants, des lions, des loups, des ours, des zèbres ? Certainement pas. C’est aussi le constat fait par l’écologue Carl Safina, auteur de plusieurs ouvrages et professeur à la Stony Brook University de New York[30]. Quant à l’agriculteur africain, il rêve de voir disparaître les éléphants et les primates affamés dévastant régulièrement ses champs. En revanche, une instabilité climatique croissante entraînant températures extrêmes, tempêtes violentes et montée des eaux, menace la production agricole, les infrastructures, l’économie mondiale et les centres urbains, le centre névralgique de la civilisation. Pour cette dernière, la libération d’agents pathogènes constitue la seule vraie menace résultant du déclin des espèces vivantes, mais la pandémie actuelle montre qu’il faudra probablement bien plus qu’un virus mortel pour lui porter le coup de grâce.

Les puits de carbone naturels sont largement insuffisants pour absorber la totalité des gaz à effet de serre émis par les activités industrielles, d’autant plus que les combustibles fossiles ne sont pas prêts d’être abandonnés d’après l’Agence internationale de l’énergie (ils ne le seront certainement jamais). On peut donc légitimement anticiper un essor fulgurant des puits de carbone artificiels pour combler le besoin en séquestration[31]. Industriels, majors pétrolières et ultrariches – dont Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk – investissent dans divers technologies de capture du carbone[32]. Dans un premier temps, il s’agit de décarboner les activités industrielles (usines sidérurgiques, cimenteries, papeterie ou encore verrerie), donc de capturer le carbone émis avant, pendant ou après l’étape de combustion survenant au cours du processus de production. Total consacre par exemple 10 % de son budget de recherche et développement au captage, stockage et valorisation du CO2 (CCUS). Mais cette technologie n’est pas la panacée, comme le rappelle un article publié en janvier 2021 par L’Usine Nouvelle :

« Toutefois, la technologie est loin d’être un remède miracle à la fièvre de la planète. Nous captons aujourd’hui 40 millions de tonnes de CO2 par an, soit plus de 1 000 fois moins que les 43 milliards de tonnes émises en 2019. Un écart irrattrapable. Limité par son coût et par l’ampleur des infrastructures et de l’énergie nécessaires, le CCS souffre aussi de la diffusion des sources à traiter, rappelle l’Ademe dans un rapport paru à l’été 2020. Impossible de l’installer sur chaque pot d’échappement. Quant à la majorité des usines françaises, elles sont trop petites ou éloignées des lieux de stockage pour rendre l’opération rentable. Sans compter les problématiques d’acceptation sociale. Un point de vue partagé par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui estime, dans un scénario optimiste, que le captage du carbone pourrait représenter au mieux 15 % de l’effort de transition vers le « net zéro » en 2070[33]. »

D’autres techniques de capture du CO2 existent, à l’image de la capture directe du carbone de l’atmosphère (Direct Air Capture ou DAC). Cette dernière est plus énergivore et coûteuse que la CCS, notamment en raison de la dilution plus importante du CO2 dans l’atmosphère par rapport à sa concentration dans les rejets gazeux émis par les usines. Mais la DAC présente toutefois des avantages. Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), ses besoins en terres et en eau sont limités. Il est également possible de construire les usines de captage directement à proximité des lieux de stockage (ancien gisement de pétrole ou de gaz par exemple), ce qui élimine le besoin de transporter le CO2 sur de longues distances[34]. La société Carbon Engineering a attiré des soutiens de poids, dont Bill Gates, la major pétrolière Chevron ou encore le géant minier BHP. Le PDG de la startup prétend que son entreprise serait capable d’absorber jusqu’à une mégatonne de CO2 par an – soit l’équivalent de 40 millions d’arbres –avec une centrale d’une surface de seulement 30 hectares. Le CO2 peut aussi être converti en carburant synthétique (diesel, essence) pour alimenter avions, camions et automobiles, créant ainsi une économie circulaire du carbone qui pourrait prolonger considérablement la durée de vie de la civilisation industrielle[35]. Reste la question de savoir comment alimenter en énergie ces aspirateurs de carbone atmosphérique. Que les civilisés de ce monde attachés à leur culture dégénérée se rassurent, l’« effort de guerre » est en cours. D’après l’AIE, malgré la crise du Covid, les énergies renouvelables attisent l’appétit des investisseurs et la capacité de production renouvelable devrait augmenter de 10 % en 2021[36]. L’Agence compte également sur la redynamisation de l’énergie nucléaire, un processus déjà à l’œuvre puisque des centaines de réacteurs sont en construction, commandés ou en projet dans le monde[37].

En ouvrant la voie à une nouvelle révolution industrielle et financière, la « transition carbone » dessine un horizon terrifiant. Dans un monde décarboné, où des usines absorbent et stockent plus efficacement le carbone que les systèmes vivants, tout en utilisant bien moins d’espace, quel sort sera réservé aux éléphants de forêt ? Pourquoi préserver des paysages vivants (forêts, mangroves, coraux, prairies, tourbières, etc.) quand une armée de machines captera et stockera plus de CO2 chaque année que des milliards d’arbres ? Si ce scénario venait à se confirmer, la séquestration naturelle du carbone laisserait peu à peu place à la séquestration artificielle, conformément aux leçons tirées des recherches de R. David Simpson sur les interactions entre économie et services écosystémiques. À terme, rien ne permet d’écarter une totale domestication de la biosphère et du climat pour maintenir des conditions idéales favorisant l’expansion continue de la civilisation industrielle – croissance de la production alimentaire et de la population ; prolifération des villes, des zones industrielles et commerciales, des routes et des chemins de fer, des ports et des aéroports, des avions, camions, porte-conteneurs et automobiles ; et bien sûr un foisonnement de nouveaux sites d’extraction minière pour fournir les matériaux nécessaires à cette expansion.

Une perspective réjouissante, n’est-ce pas ?

[1] https://reports.eia-international.org/out-of-africa/

[2] https://youtu.be/y1EdZeRHgbM

[3] https://greenwashingeconomy.com/conservation-marche-carbone-asservissement-civilisation/

[4] https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1

[5] https://fr.mongabay.com/2020/03/lecotourisme-ne-suffit-pas-pour-developper-un-pays-entretien-avec-lee-white-ministre-gabonais-de-lenvironnement/

[6] https://forestsnews.cifor.org/61456/the-congo-basin-palm-oils-next-frontier?fnl=

[7] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GA/le-secteur-petrolier-au-gabon

[8] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/GA/le-secteur-minier-au-gabon

[9] https://www.agenceecofin.com/manganese/0307-78141-potentiel-minier-sous-exploite-5e-episode-le-cas-du-gabon

[10] https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-manganese-774/

[11] https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-niobium-14823/

[12] https://www.farmlandgrab.org/post/view/29559-decryptage-des-plantations-socfin-bollore-grace-a-profundo

[13] https://news.mongabay.com/2015/01/did-palm-oil-expansion-play-a-role-in-the-ebola-crisis/

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republique-democratique-du-congo/afrique-de-l-ouest-ebola-de-retour-apres-5-ans-d-absence-la-guinee-en-situation-d-epidemie_4297861.html

[14] https://www.pnas.org/content/113/30/8472

[15] https://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2019/03/etudesAP_configAP_FR.pdf

[16] https://theconversation.com/behind-the-conflict-in-central-kenya-thats-costing-lives-and-hitting-tourism-72423

https://www.theelephant.info/features/2020/03/21/unfair-trade-how-dutch-rose-growers-avoid-paying-taxes-in-kenya/[17] https://news.mongabay.com/2018/05/tanzanias-maasai-losing-ground-to-tourism-in-the-name-of-conservation-investigation-says/

[18] https://reporterre.net/Le-Niger-declasse-la-plus-grande-reserve-naturelle-terrestre-d-Afrique-au

[19] https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/ouganda-des-dizaines-de-milliers-de-personnes-impactees-par-un-projet-de-total_148509

[20] https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/10/oil-drilling-fracking-planned-okavango-wilderness/

[21] https://www.theelephant.info/features/2020/03/30/conservation-vs-development-the-political-ecology-of-the-stieglers-gorge-dam-and-the-selous-game-reserve/

[22] https://e360.yale.edu/features/how-kenyas-push-for-development-is-threatening-its-prized-wild-lands

[23] https://fr.mongabay.com/2019/10/au-nigeria-une-autoroute-menace-les-interets-de-la-communaute-et-de-la-conservation/

[24] https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/25/hiking-elk-driven-to-brink-colorado-vail

[25] https://www.thehindu.com/sci-tech/science/indian-tigers-are-highly-stressed-due-to-human-disturbances/article26866184.ece

[26] https://www.theguardian.com/travel/2020/jun/18/end-of-tourism-coronavirus-pandemic-travel-industry?CMP=share_btn_tw

[27] https://conservationaction.co.za/resources/reports/too-much-tourism-in-the-serengeti/

[28] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716306387

[29] https://www.nytimes.com/2020/06/09/science/space-station-wildlife.html

[30] https://e360.yale.edu/features/the-real-case-for-saving-species-we-dont-need-them-but-they-need-us

[31] https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/capture-et-stockage-du-co2-csc

[32] https://www.lefigaro.fr/societes/une-entreprise-canadienne-soutenue-par-bill-gates-veut-capturer-le-co2-dans-l-air-20190629

https://reporterre.net/La-capture-et-le-stockage-du-carbone-un-remede-pire-que-le-mal

https://www.usinenouvelle.com/editorial/bill-gates-jeff-bezos-elon-musk-pourquoi-ils-investissent-tous-dans-le-captage-de-carbone.N1052879

[33] https://www.usinenouvelle.com/editorial/les-industriels-font-la-course-a-l-innovation-pour-capter-le-carbone-dans-leurs-fumees.N1042289

[34] https://www.iea.org/reports/direct-air-capture

[35] https://www.weforum.org/agenda/2020/06/direct-air-capture-co2-environment-climate/

[36] https://www.iea.org/reports/renewables-2020

[37] https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx

https://www.iea.org/fuels-and-technologies/nuclear