Les infrastructures : socle des Empires, nuisance sociale et écologique millénaire (3/3)

« Ironiquement, les réalisations technologiques romaines les plus admirées sont justement celles qui illustrent le mieux leur capacité à détruire l’environnement[1]. »

– J. Donald Hughes, historien de l’environnement

Suite et fin de notre série de trois articles sur les infrastructures dans l’Antiquité et leur impact socioécologique. Pour accéder rapidement aux autres sections de cette enquête :

Image d’illustration : vestiges d’une route romaine en Espagne.

Les réseaux routiers antiques

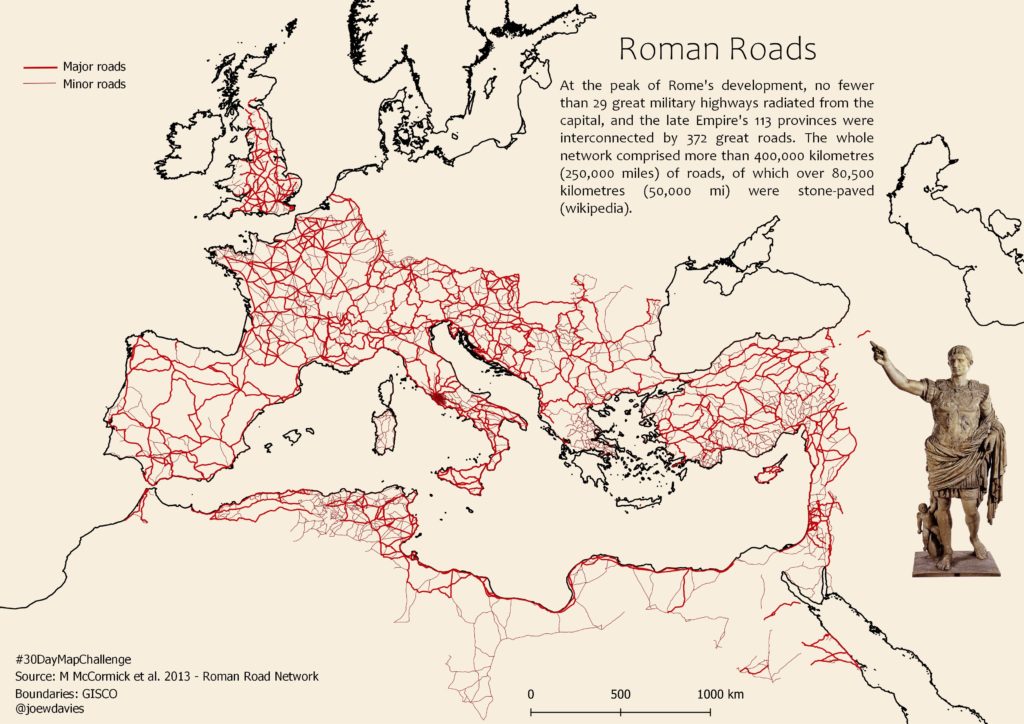

On peut distinguer deux types d’impact pour le réseau routier (et les autres infrastructures) : l’impact direct à la construction et l’impact indirect lors de l’exploitation. L’impact direct provient par exemple de la terre et des roches excavées pour le tracé de la route, des pierres extraites dans les carrières environnantes pour constituer les différentes couches de la chaussée, ou encore des ressources alimentaires locales à fournir pour la main d’œuvre.

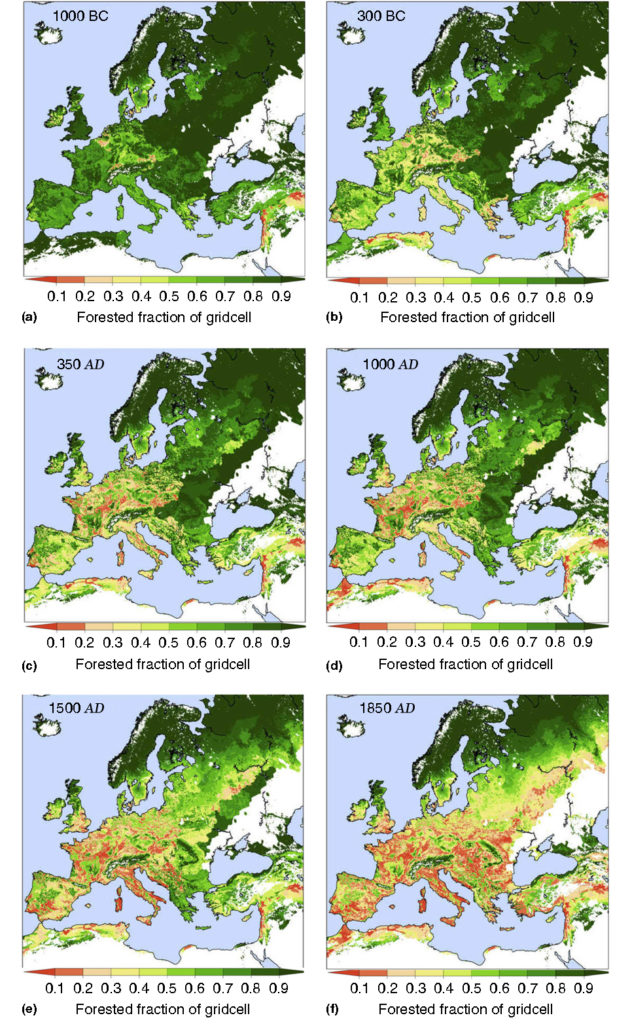

L’impact indirect est généré lors de l’utilisation de la route. Comme nous l’avons vu précédemment, lorsqu’une ville se développe, elle a tôt fait d’épuiser les ressources de sa périphérie et se met en quête d’autres ressources par la conquête de nouveaux territoires et la construction de voies de communication. Parmi ces ressources, le bois était l’une des plus demandées pour couvrir les besoins énergétiques dans le monde antique. D’après Hughes, la seule production d’énergie compte pour 90 % du bois consommé. La métallurgie et les fours à céramique engloutissent des quantités phénoménales de bois, probablement bien plus que le chauffage des espaces publics et privés ou la production de lumière[2]. La construction de navires marchands et militaires ainsi que la guerre (engins de siège, ponts flottants, fortifications, combustible, etc.) consommaient aussi énormément de bois[3].

D’après l’historien de l’environnement J. Donald Hughes :

« L’exploitation des forêts a commencé à proximité des centres de consommation, tels que les villes et les districts miniers, et s’est étendue à des endroits plus isolés au fil du temps. Les environs d’Athènes étaient en grande partie défrichés à la fin du cinquième siècle avant notre ère. Quant à l’île voisine d’Eubée, où les forêts restantes suggèrent une croissance originelle abondante, cette dernière n’a produit que du bois de qualité inférieure après le défrichement de toutes les zones accessibles en vue de fournir les mines d’argent du Laurion. Les forêts les plus faciles d’accès ont été déboisées en premier. Les basses terres ont perdu leurs arbres avant les montagnes, et les forêts proches des rivières ont été exploitées avant celles plus éloignées[4]. »

Hughes explique que le réseau routier était essentiel à la croissance urbaine, donc à la croissance des Empires :

« Les routes sont le moyen pour une ville de s’étendre vers l’extérieur afin d’exploiter les ressources naturelles de la campagne et de se relier à d’autres villes par le biais du commerce et de l’exploitation. Il va de soi que les villes entretenaient les routes. Si les Grecs classiques préféraient souvent voyager par la mer, ils construisaient parfois des routes respectables, comme le faisaient leurs ancêtres mycéniens en Argolide, peut-être les “routes bien drainées” dont parle Homère. La route utilisée pour acheminer le marbre du mont Pentélique à Athènes était pavée de dalles de calcaire. Certaines routes étaient dotées d’ornières artificielles pour empêcher les chariots de glisser. Des rangées d’arbres étaient plantées pour ombrager les routes ; l’une d’entre elles, près de l’isthme de Corinthe, était bordée de pins, et une autre, le long de la rivière Alpheus, de myrtes et d’autres arbres. Amyntas II et Philippe II de Macédoine ont construit de nombreuses routes. Mais selon l’écrivain voyageur Strabon, les routes grecques étaient mauvaises, mal drainées et souvent trop pentues. À l’époque hellénistique, les Grecs ont copié les admirables routes perses, ainsi que le système des messagers à cheval et des relais de poste. Dans l’Égypte ptolémaïque et romaine, le courrier était acheminé par “chameau express” pour remplacer la navigation fluviale.

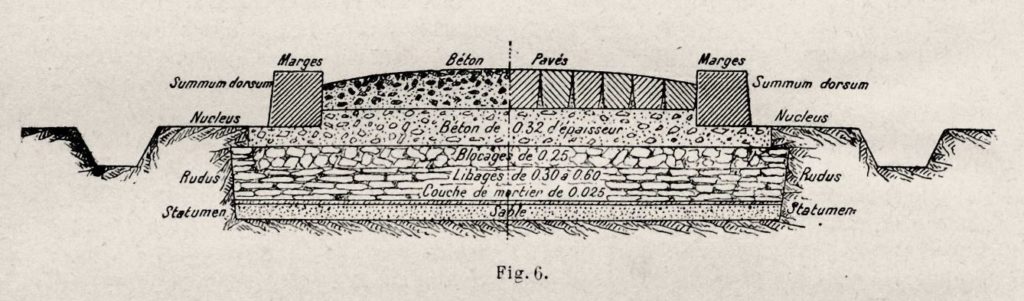

Les célèbres voies romaines s’étendaient dans toutes les directions au-delà des portes de la ville. Elles comptent parmi les marques les plus remarquables laissées par les Romains dans les paysages d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Les Romains ont pris pour modèle la technique des Étrusques, mais l’ont perfectionné en adoptant le mortier à la chaux des Grecs dans le sud de l’Italie vers 300 avant notre ère. Ils ont également commencé à utiliser du ciment de pouzzolane un siècle et demi plus tard. Les routes romaines sont des ouvrages majeurs ; construites avec des fondations suffisamment solides pour pouvoir soutenir un mur, elles étaient recouvertes de pierre et de béton. Vitruve décrit une base à quatre couches, soit une profondeur trois à quatre fois supérieure à une route moderne. Elles suivaient des lignes aussi droites que possible, traversant les marais grâce à des pilotis et les rivières sur de magnifiques ponts, dont beaucoup existent encore. Les routes ne reposaient pas légèrement sur le paysage et n’étaient pas conçues pour suivre les courbes de niveau et éviter l’érosion, bien que le drainage fut efficace. Les ingénieurs ont relevé avec brio les défis que représentaient les gorges étroites et les cols de montagne difficiles à franchir. Les routes étaient larges ; Auguste décréta une largeur de 12 m (40 pieds). Le travail de construction des routes était effectué par l’armée ou par des entrepreneurs engagés par les autorités impériales ou provinciales.

Le système était si étendu que son entretien pesait lourdement sur les budgets publics. Dans la construction des routes, comme dans beaucoup d’autres domaines, l’attitude romaine à l’égard du monde naturel était conquérante et pleine de confiance dans la puissance humaine. Les routes incarnaient l’étendue de la domination romaine et rendaient le transport terrestre plus rapide, plus économique et plus compétitif par rapport au transport maritime. Elles ont encouragé le développement de l’agriculture, de l’exploitation minière et de l’industrie loin des centres métropolitains en permettant l’accès à des régions éloignées. Grâce aux routes, davantage de forêts ont été abattues. Davantage de plantes et d’animaux ont été transportés, ce qui a eu pour effet de les introduire dans de nouveaux lieux ou de les faire disparaître de leur aire de répartition d’origine. Les routes ont accru la mobilité humaine et rendu plus accessibles des territoires reculés, amplifiant l’impact des Romains sur leur environnement naturel[5]. »

[Entre parenthèses, les Grecs ont exterminé le lion d’Europe[6] alors que les bergers nomades Maasaï le chassent traditionnellement depuis des temps immémoriaux avec peu d’effet sur la population des fauves[7].]

Hughes insiste sur le gigantisme de l’infrastructure routière romaine et son impact sur le paysage :

« L’étendue du pouvoir de la technologie antique dans la modification du paysage peut être illustrée par les dimensions des routes romaines. Ces dernières étaient construites non seulement aussi droites que possible, mais également avec un souci de durabilité. Elles s’enfonçaient profondément dans le sol et donnaient l’impression qu’on enterrait des murs […]. »

Il faut donc imaginer la quantité phénoménale de matière à excaver puis la quantité, probablement supérieure encore, de matière à extraire des carrières, car les routes étaient surélevées par rapport au paysage environnant. Une telle infrastructure permettait à Rome et à ses 1,2 million d’habitants[8] de siphonner un maximum de ressources en provenance des campagnes et au-delà des frontières de l’Empire.

Comme évoqué précédemment, la construction et l’entretien d’un tel réseau d’infrastructures nécessitait une vaste organisation sociale, hiérarchique et stratifiée :

« Les routes sont conçues et les chantiers dirigés par des architectes et des ingénieurs civils ou militaires, souvent rappelés au service, evocati (Vitr. Arch. 1.praef.2) ; Firmitas, utilitas, et venustas (solide, utile, capable de résister au temps, beauté, grâce) sont les trois principes inspirateurs de leur école. L’exécution des travaux, réalisés selon les circonstances avec ou sans la contribution des cités concernées par le tracé, était confiée à des troupes, ce qui permettait de les préserver de l’oisiveté (Liv. 39.2.3). Dans d’autres cas, les travaux étaient accomplis par des populations soumises (Tac. Ann. 1.20.1 ; Cic., Pro Plancio 8.17) ou confiés à une main d’œuvre employée par des entrepreneurs privés. Les travaux étaient supervisés par des quaestores (trésoriers) et des praefecti fabrum (superviseurs des artisans)[9]. »

C’était aussi vraisemblablement le cas en Chine impériale, où la construction du réseau routier était planifiée par l’État :

« La planification des premiers réseaux routiers urbains et interurbains de la Chine était également très sophistiquée. Il existait cinq types de routes interurbaines, classées en fonction de leur largeur, allant de petits chemins piétonniers à des voies plus larges pour les chevaux et les charrettes à bras, en passant par des routes pouvant accueillir un, deux ou trois chars de front.

Dans les villes, les routes étaient considérablement plus larges. Les rues principales de la capitale de la dynastie Han, dans les premiers siècles du premier millénaire, mesuraient 22 mètres de large. La ville disposait d’un périphérique suffisamment large pour accueillir sept chars à la fois et était reliée aux régions par des routes nationales ou impériales de cinq chars de large[10]. »

Les ingénieurs modernes n’ont manifestement pas inventé l’autoroute.

Les réseaux portuaires grecs et romains

Les grandes puissances méditerranéennes étaient aussi des puissances navales. Pour cela, il fallait installer des comptoirs là où se trouvaient les ressources convoitées. Construire un port sur le littoral marin ou sur les berges d’un fleuve, ça ne s’improvise pas. Il faut choisir le bon emplacement en fonction des vents et des courants. Cette infrastructure « monumentale » demande la construction de brise-lames et de jetées pour protéger les navires stationnés des tempêtes, des quais pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises ou des militaires, et des phares pour se signaler aux navires au large[11].

Cette infrastructure complexe exigeait à n’en pas douter des compétences spéciales (donc une forte division du travail) et une main d’œuvre conséquente pour accomplir la sale besogne (donc une hiérarchie et de la coercition pour faire travailler la main d’œuvre servile). La multiplication des navires et des réseaux portuaires permettait ainsi d’accroître les flux de marchandises importées et exportées, et par conséquent d’augmenter l’impact écologique des villes du pourtour méditerranéen. Rome était selon les estimations approvisionnées par 1 000 à 2 000 navires de commerce, les plus gros pouvant embarquer plusieurs centaines de tonnes de denrées en tous genres[12]. Et c’est ce réseau portuaire qui a permis à Rome de faire de l’Égypte « le grenier à blé de la Méditerranée occidentale[13] ».

Conclusion

Les sociétés urbaines ont dès leur apparition causé des dégâts très importants et souvent irréversibles à la nature[14]. Pour faire face aux répercussions du mode de vie urbain, les pouvoirs centraux répondent par une intensification de l’exploitation de la nature à l’aide du progrès des sciences et des techniques. Comme nous l’avons vu, il ne peut en être autrement. Quand les forêts locales s’épuisent, il faut aller les raser ailleurs. Quand l’eau manque (ou est polluée), il faut siphonner les sources à la campagne. Quand les déchets s’accumulent dangereusement, il faut trouver le moyen de s’en débarrasser.

La construction d’infrastructures – la technologie à grande échelle – répond à ces défis, et permet de continuer à ignorer la racine du problème. Il s’agit non seulement de maintenir coûte que coûte un mode de vie destructeur, mais aussi d’accentuer encore davantage l’empreinte matérielle globale de la société, d’affirmer sa volonté de puissance contre le cours naturel des choses – l’inéluctable effondrement du système civilisationnel. Les élites de la civilisation mènent une guerre pour soumettre la nature, et pour cela il leur faut une importante force de travail. En effet, bâtir des infrastructures a toujours reposé « sur une contrainte physique impitoyable, sur le travail forcé et l’esclavage, qui engendrèrent des machines capables de fournir des milliers de chevaux-vapeur plusieurs siècles avant l’invention du harnais pour les chevaux ou de la roue[15]. » En retour, ces infrastructures, particulièrement les systèmes de transport et de communication, donnaient aux pouvoirs centraux la possibilité d’une surveillance et d’un contrôle accrus du bétail humain sous leur domination.

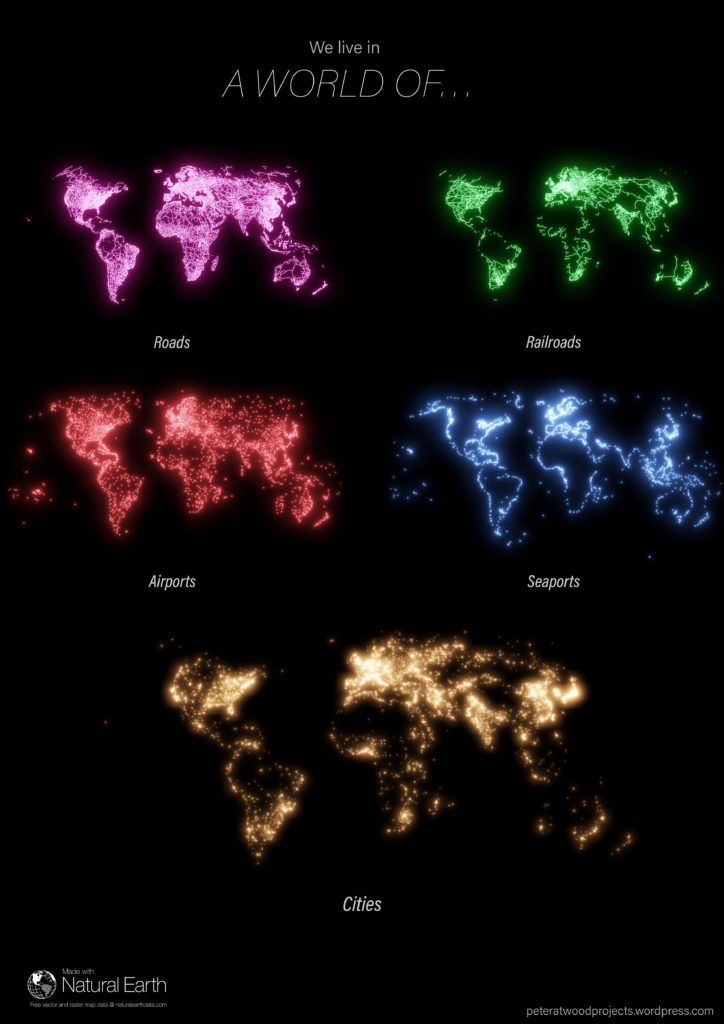

À l’instar des routes et des systèmes postaux de l’Empire romain et des cités grecques, les infrastructures modernes sont une nuisance sociale et écologique, peut-être la nuisance majeure de notre temps. Et ce pouvoir de nuisance n’a fait qu’augmenter avec l’accélération des découvertes scientifiques, du progrès technique, et l’exploitation de nouvelles sources d’énergie (charbon, pétrole, gaz, nucléaire, etc.). Pourtant, s’il y a bien une chose que nos écologistes contemporains soi-disant éclairés ne remettent jamais en question, ce sont les infrastructures. En effet, routes et autoroutes, voies ferrées, aéroports, ports maritimes, réseau électrique, réseau de câbles, canaux ou encore antennes de télécommunication font partie du paysage de la modernité et constituent le socle matériel de la société techno-industrielle. Ces infrastructures n’ont pas libéré mais encapsulé l’humanité[16].

L’ONU estime que la construction d’infrastructures engloutit près de 50 % du total annuel des matériaux arrachés à l’écorce terrestre par l’industrie[17]. Au total, la masse des infrastructures et des bâtiments dépasse déjà celle de tous les organismes vivants. Et ce sont ces mêmes infrastructures qui rendent possible la destruction sans cesse plus étendue et massive de la nature par les villes et les activités industrielles. Mais ça ne suffit toujours pas aux fossoyeurs de la nature, puisque toutes les forces politiques – écologistes inclus – appellent à la réindustrialisation[18], à construire de nouvelles infrastructures prétendument « décarbonées », « vertes » ou « bleues ».

La ressemblance avec les politiques expansionnistes menées par les civilisations anciennes est frappante. À la lumière des expériences historiques, nous pouvons dès lors anticiper que les élites mettront tout en œuvre pour maintenir à flot le monde urbain et industriel, et ce peu importe le coût final pour la vie et l’espèce humaine[19]. Il n’y a donc plus rien à espérer des gouvernements. Au stade actuel, la seule chose rationnelle à faire si l’on veut encore sauver l’espèce, c’est de démanteler les infrastructures qui enferment chaque jour plus d’humains dans une trajectoire suicidaire.

J. Donald Hughes, An Environmental History of the World. Humankind’s Changing Role in the Community of Life, 2009. ↑

Voir William V. Harris, « Bois et déboisement dans la Méditerranée antique », dans Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011 :

« Pour avancer une estimation raisonnable, nous pouvons dire que la production d’une tonne de fer nécessitait 65 m3 de combustible, soit de 32,5 à 37,2 t de bois pour 3,25 à 3,72 t de charbon produites. Si l’on estime qu’un kilomètre carré de taillis produit environ 200 m3 de bois par an, nous pouvons conclure que la production de 80 000 tonnes de fer nécessitait tout le bois produit par un territoire de 26 000 km2, tandis qu’une production de 150 000 tonnes aurait requis l’usage d’un territoire de 48 750 km2. » ↑

J. Donald Hughes, Environmental Problems of the Greeks and Romans: Ecology in the Ancient Mediterranean, 2014. Voir également dans le premier article de cette série le télégraphe aérien par lequel étaient envoyés des messages codés en employant d’importants feux sur des tours construites sur le territoire de l’Empire romain. ↑

J. Donald Hughes, op. cit. ↑

Ibid. ↑

https://www.sapiens.org/archaeology/lions-europe/ ↑

« Les chasses au lion par les Maasaïs étaient également relativement rares et ces rituels de passage avaient peu d’impact sur le nombre total de lions. »

Ce n’est évidemment plus le cas aujourd’hui avec l’accroissement de la population humaine et du bétail, la sédentarisation, la confiscation des territoires autochtones et la construction d’infrastructures par l’État ou des acteurs privés.

Voir ici : https://www.bbc.com/travel/article/20210913-where-people-live-in-harmony-with-lions ↑

« C’est une ville qui regroupait, selon les estimations […], de 650 000 à 1,2 million d’habitants. Même dans la fourchette la plus basse, c’est encore plus élevé que n’importe quelle ville européenne du Moyen-Âge ou de la Renaissance »

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/10250/rome-antiquite-pierre-luc-brisson-ville-megapole-cosmopolite ↑

Claire Smith, Encyclopedia of Global Archaeology, 2020. ↑

https://www.newcivilengineer.com/archive/chinas-ancient-roads-04-03-1999/ ↑

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_antique ↑

https://www.herodote.net/La_Mediterranee_au_coeur_de_l_empire_romain-synthese-2643.php ↑

https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/antiquite/la-chute-de-lempire-romain-pourquoi-notre-vision-a-change-75426.php ↑

Comme le note J. Donald Hughes, l’ancien croissant fertile de la Mésopotamie, dans l’Irak et Syrie actuels, et le pourtour de la Méditerranée sont dans leur état actuel – aridité, érosion, terre quasi stérile – en raison de la déforestation massive et de l’agriculture intensive pratiquées de manière systématique par les civilisations anciennes. ↑

Lewis Mumford, Technique autoritaire et technique démocratique.

Voir par exemple Alain Gras et Gérard Dubey, La servitude électrique. Du rêve de liberté à la prison numérique, 2021 ; Alain Gras, Les macro-systèmes techniques, 1997 ; Jacques Ellul, La Technique ou l’Enjeu du siècle, 1954 ; Olivier Rey, Une question de taille, 2014. ↑

https://www.resourcepanel.org/fr/rapports/perspectives-des-ressources-mondiales-2024 ↑

https://antitechresistance.org/programme-parti-technologiste-industrie-uber-alles/ ↑

La civilisation techno-industrielle consume à une vitesse croissante la biocapacité de la planète, c’est-à-dire que les écosystèmes naturels peuvent accueillir de moins en moins d’êtres vivants. En conséquence, plus nous repoussons l’effondrement de la civilisation, moins la planète sera capable d’accueillir d’êtres humains, et plus il y aura de morts lorsque la civilisation s’effondrera (ce qui arrivera inéluctablement ainsi que nous l’enseignent 10 000 ans d’histoire des civilisations). ↑