Effondrement de la civilisation : catastrophe ou libération ?

« L’écroulement de cette civilisation n’est pas une vision apocalyptique ; c’est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable. Je considère même que c’est notre grande chance qu’il existe, disons, une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante. Finalement, c’est la crise écologique qui va nous forcer, que nous le voulions ou non, à modifier notre cours et à développer des modes de vie et des modes de production qui soient radicalement différents de ceux en cours dans la civilisation industrielle[1]. »

– Alexandre Grothendieck, mathématicien déserteur

« Quel que soit le type de société qui succédera à la chute du système industriel, la plupart des gens vivront assurément proches de la nature puisque l’absence de technologie avancée ne leur permettra pas de vivre autrement. Pour se nourrir, ils devront se faire paysans, bergers, pêcheurs, chasseurs, etc. Plus généralement, l’autonomie locale aura tendance à se renforcer car l’absence de technologie avancée et de communications rapides limitera la capacité des gouvernements et des grandes organisations à contrôler les communautés locales[2]. »

– Theodore Kaczynski, mathématicien déserteur

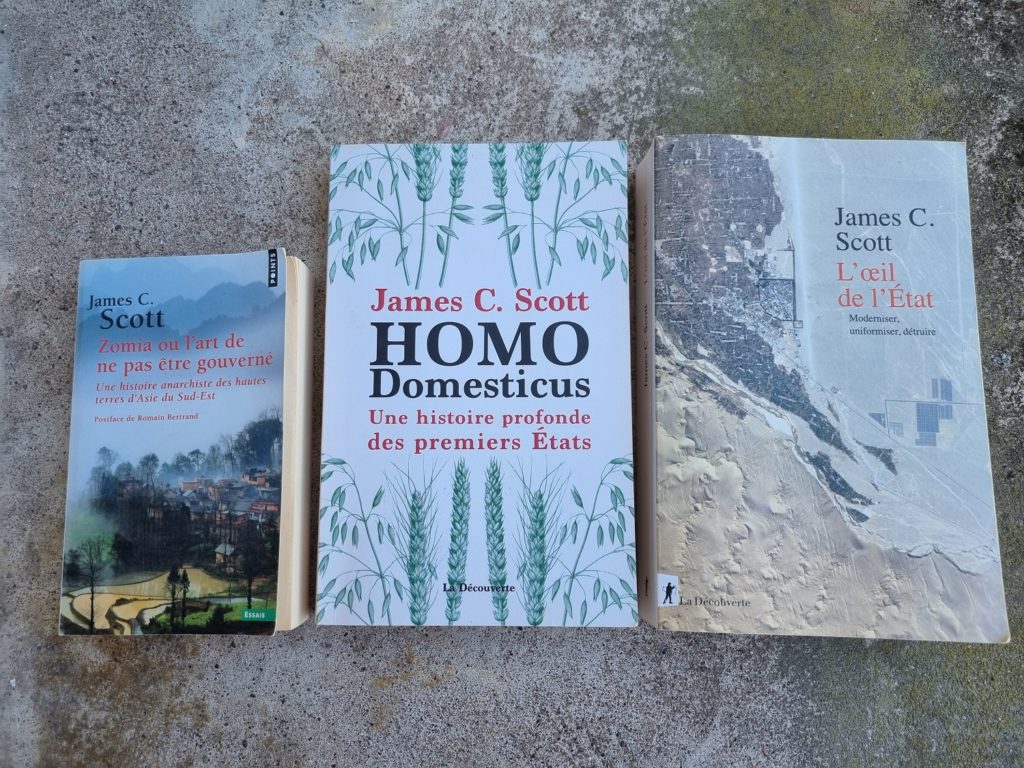

L’anthropologue James C. Scott est décédé le 19 juillet dernier à l’âge de 87 ans. Pour rendre hommage à son travail grâce auquel j’ai beaucoup appris, j’ai reproduit un extrait du chapitre 6 de son livre Homo Domesticus. Une histoire profonde des premiers États (2019). Même si ce livre n’est pas exempt de critiques[3], il m’a mis une claque salutaire au moment où j’en avais besoin. James C. Scott y explique que l’effondrement de l’État et le dépeuplement des villes pouvaient fournir « un net gain de liberté pour de nombreux sujets des États antiques et une amélioration générale du bien-être humain ». L’effondrement des civilisations préindustrielles était une catastrophe surtout pour les élites, beaucoup moins pour les populations paysannes soumises et la nature surexploitée par ce type particulier de structure politique.

L’imaginaire apocalyptique de l’effondrement a été façonné par les élites[4]. Il est en outre assez comique de voir nos élites soi-disant éclairées – politiciens, scientifiques, ingénieurs, intellectuels, etc. – pleurnicher l’effondrement des anciennes civilisations, et paniquer à l’idée d’assister à la désintégration de la civilisation techno-industrielle contemporaine. Pourtant, nous savons que les civilisations ont systématiquement eu un impact dévastateur sur la diversité culturelle et la diversité des espèces[5]. Ces sociétés urbaines et étatiques s’apparentent, sur l’arbre de l’évolution biologique et culturelle, à des anomalies uniformisatrices[6]. Raréfaction de la nourriture, prédation, compétition, maladies, parasites ou changement climatique sont simplement des limites naturelles auxquelles se heurte le développement de toutes les formes de vie[7]. « Progrès » et « processus de civilisation » constituent la négation même de ces limites à la puissance et à la croissance. Dans cette perspective, l’effondrement peut être envisagée comme une libération de l’évolution naturelle entravée par la civilisation et ses infrastructures.

Remarques sur l’effondrement de la civilisation industrielle

Cela dit, une chose reste certaine en ce qui concerne la civilisation industrielle contemporaine : son effondrement se soldera inévitablement par la mort de nombreuses personnes. Plusieurs raisons à cela. À cause de l’industrialisation, la population mondiale est passée de moins de un milliard d’individus à bientôt 8 milliards. Les avancées technologiques ont permis de nourrir toujours plus de personnes et surtout de faire baisser la mortalité naturelle qui régulait la population depuis l’apparition d’Homo sapiens il y a 300 000 ans. La raréfaction des ressources, le chômage et la précarité augmentent le mécontentement et la frustration, incitant les populations à se tourner vers des idéologies de plus en plus extrêmes. La polarisation politique accroît le risque de coup d’État, de révolution violente ou de guerre civile. À l’instabilité locale s’ajoutent l’instabilité géopolitique globale et le spectre d’une nouvelle guerre mondiale entre grandes puissances industrielles. De plus, l’industrialisation a considérablement abîmé les écosystèmes locaux en Europe, en particulier les sols, et il est permis de douter de leur capacité à subvenir aux besoins des centaines de millions de personnes qui habitent ce territoire. Les humains industrialisés ont aussi été dépossédés de toutes les activités de subsistance les plus élémentaires, réduisant leur autonomie à zéro. La plupart des gens sont aujourd’hui incapables de fabriquer des vêtements, des outils, d’élever du bétail, de reconnaître des plantes sauvages comestibles, de chasser, de pêcher ou de cultiver un potager. Même si en théorie une France paysanne autosuffisante était de l’ordre du possible, comme l’affirment l’Atelier paysan[8] ou le géographe Guillaume Faburel[9], une réorganisation structurelle aussi massive de nos sociétés n’est possible qu’en mettant à l’arrêt le système industriel – donc en coupant les vivres à la majorité de la population dans les pays fortement urbanisés et industrialisés. L’humanité industrialisée est devenue aussi dépendante et vulnérable qu’un nourrisson. Pour que cesse cette infamie, nous n’avons d’autre issue que de mordre la main qui nous nourrit, et d’en accepter les conséquences potentiellement fatales pour nous et nos proches. Un sacrifice nécessaire pour libérer l’évolution de la vie sur Terre.

Plaidoyer pour l’effondrement (par James C. Scott)

Pourquoi déplorer l’« effondrement » dès lors que la situation décrite par ce terme ne reflète le plus souvent que la décomposition d’un État complexe, fragile et généralement oppressif en de plus petits fragments décentralisés de taille inférieure ? Une raison fort simple et pas nécessairement superficielle de cette perception négative, c’est que la disparition d’un État prive les chercheurs et les spécialistes chargés de documenter les civilisations antiques du matériau brut dont ils ont besoin. L’effondrement, cela signifie moins de sites importants à explorer par les archéologues, moins de documents et de textes à analyser par les historiens et moins d’artefacts de toutes tailles à exposer dans les musées. Il existe des documentaires splendides et instructifs sur la Grèce archaïque, l’Ancien Empire égyptien et Uruk au milieu du troisième millénaire, mais on cherchera en vain un portrait des périodes sombres qui leur ont succédé : les « siècles obscurs » de la Grèce, la « Première période intermédiaire » de l’Égypte et le déclin d’Uruk sous l’empire akkadien. On pourrait pourtant fort bien soutenir que de telles périodes « creuses » ont en fait suscité un net gain de liberté pour de nombreux sujets des États antiques et une amélioration générale du bien-être humain.

Ce que je souhaite contester ici, c’est le préjugé rarement analysé selon lequel la concentration de la population au cœur des centres étatiques constituerait une grande conquête de la civilisation, tandis que la décentralisation à travers des unités politiques de taille inférieure traduirait une rupture ou un échec de l’ordre politique. Il me semble que nous devrions nous efforcer de « normaliser » l’idée d’effondrement et d’y voir l’amorce d’une reformulation périodique et peut-être même salutaire de l’ordre politique. Dans le cas d’économies de commandement et de rationnement particulièrement centralisées comme Ur III, la Crète et la Chine des Qin, les problèmes semblent avoir été plus aigus, et les cycles de centralisation, décentralisation et réagrégation, fréquents.

L’« effondrement » d’un ancien centre étatique est implicitement, mais souvent à tort, associé à un certain nombre de tragédies humaines. Il est vrai qu’une invasion, une guerre ou une épidémie pouvaient provoquer de fortes hécatombes, mais il était tout aussi commun que l’abandon d’un centre étatique n’entraîne que peu ou pas de pertes en vies humaines. On ferait mieux de considérer de tels phénomènes comme des instances de redistribution de la population. En cas de guerre ou d’épidémie, il arrivait souvent qu’en abandonnant la ville pour la campagne, les populations évitent de nombreux décès. Une bonne partie de notre fascination par l’« effondrement » nous vient de l’Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, d’Edward Gibbon. Mais même à propos de cet exemple classique, certains auteurs affirment qu’il n’y a pas eu déclin démographique, mais plutôt redistribution de la population, plusieurs peuples non latins tels que les Goths ayant été absorbés par les Romains. Dans une perspective plus ample, la « chute » de l’Empire n’a fait que rétablir le « vieux patchwork régional » qui prévalait avant que l’Empire n’ait progressivement assemblé ses parties constituantes.

La question de savoir ce qui se perdait au niveau culturel lorsqu’un grand centre étatique était abandonné ou détruit est donc strictement empirique. Il est clair qu’un tel « effondrement » avait probablement un effet important sur la division du travail, l’ampleur des échanges et l’architecture monumentale. Néanmoins, il est tout aussi probable que la culture ait survécu – et se soit développée – dans de multiples petits centres qui n’étaient plus soumis au centre principal. Il ne faut jamais confondre la notion de culture avec celle de centre étatique, ni l’apogée d’une culture palatiale avec ses fondements sous-jacents qui étaient bien plus amples.

Et surtout, le bien-être d’une population ne doit jamais être confondu avec la puissance d’un centre étatique ou palatial. Il n’était pas rare que les sujets des premiers États abandonnent l’agriculture et les centres urbains afin d’échapper aux impôts, à la conscription, aux épidémies et à l’oppression. Sous un certain angle, on peut considérer qu’ils ont ainsi régressé vers des formes de subsistance plus rudimentaires, telles que la cueillette ou le pastoralisme. Mais sous un autre angle, que je crois plus pertinent, on peut se féliciter qu’ils aient ainsi échappé au paiement d’un tribut en main-d’œuvre et en céréales, survécu à une épidémie, échangé une servitude oppressive contre un surcroît de liberté et de mobilité physique, voire évité la mort au combat. En pareilles circonstances, l’abandon de l’État pouvait être vécu comme une émancipation. Il ne s’agit certainement pas pour autant de nier que l’existence en dehors de l’État était souvent à la merci de toutes sortes de violences et de prédations, mais plutôt d’affirmer que nous n’avons aucune raison de supposer que l’abandon d’un centre urbain entraînât, ipso facto, une plongée dans la brutalité et la violence.

Ces cycles irréguliers d’agrégation et de dispersion font écho à des alternances de modes de subsistance bien antérieurs à l’émergence initiale des États. Il semble par exemple que le climat nettement plus froid et plus sec du Dryas récent ait poussé des populations précédemment dispersées à se regrouper dans des terres basses plus chaudes et plus humides, où elles ont pu tirer parti de ressources alimentaires plus abondantes. En Mésopotamie, vers 7000 avant notre ère (à la fin de la Phase A du Néolithique précéramique), une baisse des rendements agricoles, peut-être accompagnée par des épidémies, a pu au contraire provoquer une dispersion générale de la population. Étant donné la grande variabilité annuelle de l’occurrence et du volume des précipitations, il y a tout lieu de croire que les peuples agraires ont dû développer en période de famine un répertoire de survie impliquant leur dispersion démographique jusqu’à ce que la situation s’améliore. Un spécialiste des études mésopotamiennes a proposé le recours à la notion de « paysannerie amphibie » afin de transgresser la frontière théoriquement sacrée et infranchissable entre agriculteurs et éleveurs nomades. Comme Owen Lattimore l’a suggéré de façon tout aussi radicale à propos de la frontière entre les Han et les Mongols en Chine, Adams estime que « la relation entre les nomades et les sédentaires était une voie à double sens, les individus et les groupes se déplaçant dans une direction ou dans l’autre tout au long de ce continuum en fonction des pressions environnementales et sociales ». Ce que beaucoup perçoivent comme une régression et une hérésie civilisationnelle ne fut peut-être, si l’on y regarde de plus près, qu’une adaptation prudente et séculaire à la variabilité des conditions environnementales.

Le type d’ajustement nécessaire à faire face à une sécheresse, par exemple, caractérisait probablement à l’époque toutes les communautés agraires sédentaires. Il s’agissait de ce que l’on pourrait appeler une oscillation à caractère non étatique, afin de la distinguer des effets spécifiques de l’existence de l’État. À l’ère des premiers États, en revanche, il me semble que l’abandon du centre était le plus souvent un effet direct ou indirect de la formation de l’État. La concentration sans précédent des cultures, des populations, du bétail et de l’activité économique urbaine promue par les États entraînait en effet l’intensification de toute une série de phénomènes – épuisement des sols, envasement, inondations, salinisation, épidémies, incendies, paludisme – qui ne se manifestaient pas avec la même intensité avant l’émergence de l’État et étaient capables de vider graduellement ou soudainement une ville, ou bien de détruire un royaume.

Enfin, il faut mentionner une possible cause directe de l’extinction de l’État qui est sans doute plus importante encore de notre point de vue : le politicide ! Des phénomènes comme la taxation écrasante des céréales et de la main-d’œuvre, les guerres civiles et les guerres de succession dans la capitale, les guerres entre cités ou bien des mesures oppressives tels les châtiments corporels et autres abus, avaient un caractère proprement étatique ; individuellement ou collectivement, ils étaient susceptibles de provoquer l’effondrement d’un État. Dans les États avides de main-d’œuvre, la fuite de la population hors du noyau céréalier, ainsi qu’une tendance persistante à se réfugier sur les hautes terres et à se convertir au pastoralisme pendant les époques de crise, ont pu fonctionner comme un dispositif homéostatique. On peut supposer que face à un exode massif, les autorités avaient tendance à prendre des mesures positives afin d’alléger le fardeau de leurs sujets et d’endiguer leur fuite. Mais la fréquence des effondrements suggère que les signaux du déclin ne furent généralement pas perçus, ou ignorés.

Les épisodes d’effondrement étaient fréquemment suivis de ce que l’on désigne sous le nom d’« âge sombre » (tels les « siècles obscurs » de la Grèce antique entre les XIIe et VIIe siècles avant notre ère). De même que la notion d’effondrement mérite d’être analysée avec soin et de façon critique, le terme d’« âge sombre » doit être interrogé : « sombre » pour qui et de quel point de vue ? Les âges sombres ont été tout aussi fréquents que les apogées légendaires de consolidation dynastique. Cette notion a souvent servi d’instrument de propagande aux dynasties centralisatrices qui entendaient établir un contraste entre leurs propres achèvements et l’état de désunion et de décentralisation censé les avoir précédées. À tout le moins, on ne voit pas bien pourquoi le simple dépeuplement d’un centre étatique et l’absence d’édifices monumentaux et d’archives royales devraient être qualifiés d’âge sombre et passer pour l’équivalent d’une extinction des lumières de la civilisation. Certes, les invasions, les épidémies, les sécheresses et les inondations ont pu faire à certaines périodes des milliers de victimes et se traduire par la dispersion (ou l’asservissement) des survivants. En pareils cas, le terme d’« âge sombre » peut être utile en tant que présupposé. Cela étant, le degré d’« obscurité » de telle ou telle époque ne peut se décréter qu’à la suite d’une enquête empirique, et non pas fonctionner comme un label a priori. Le problème de l’historien ou de l’archéologue qui cherchent à mieux comprendre un « âge sombre », c’est que nos connaissances à son sujet sont sérieusement limitées – c’est d’ailleurs ce qui explique qu’on l’appelle un « âge sombre ». Deux obstacles, au moins, obscurcissent notre point de vue. Le premier, c’est la disparition du récit autovalorisant que tendaient à colporter les élites d’une formation politique urbaine. Si nous voulons savoir ce qui se passait, il nous faut explorer les périphéries, la vie des petites villes et villages et des camps de nomades pastoraux. En second lieu, le stock de documents écrits et de bas-reliefs diminuait considérablement, voire disparaissait, ce qui nous laisse sinon exactement « dans le noir », du moins dans le domaine d’une culture orale difficile à identifier et à dater. Les réserves archivistiques du centre palatial où les historiens et les archéologues allaient faire leurs emplettes ont été remplacées par un « âge sombre » au caractère fragmentaire, dispersé et très faiblement documenté.

Après l’effondrement d’Ur III vers la fin du troisième millénaire av. J.-C., la plaine alluviale sumérienne serait entrée, selon la plupart des historiens, dans un « âge sombre » dont la durée est controversée. De nombreux établissements sédentaires furent alors désertés. « Du fait de la quasi-disparition de la vie sédentaire, les annales et les archives locales qui auraient pu enregistrer ce processus semblent complètement absentes. » L’ampleur de la dépopulation ne fait guère de doute : « Selon certaines estimations, la population du Levant méridional serait retombée à un dixième ou un vingtième de son niveau précédent », écrit Broodbank. « La plupart des grands centres se sont vidés pour laisser place à une série de sites éphémères et de petite taille. »

La cause généralement alléguée de cet effondrement est une « invasion » des Amorites, un peuple pastoral peut-être chassé de son territoire par une sécheresse. Cela dit, il ne semble pas que cette invasion se soit traduite par un bain de sang, ce qui confirme l’idée de l’importance de la main-d’œuvre, et la conquête de l’hégémonie par les Amorites semble avoir été un processus graduel. On ne sait absolument rien de ce qui est arrivé à la population locale ; peut-être les habitants se sont-ils éparpillés, mais aucun indice ne montre qu’ils auraient été massacrés. Une autre possibilité, c’est qu’une sécheresse et/ou une épidémie aient fait de nombreuses victimes et obligé les survivants à se disperser. Quoi qu’il en soit, la domination amorite semble avoir été plus bénigne que celle d’Ur III. Les dirigeants amorites semblent avoir aboli la plupart des impôts et des travaux forcés – peut-être en vue d’endiguer l’hémorragie démographique – et promu une société de grands propriétaires terriens, de marchands et de sujets libres. En tout cas, il ne s’agit nullement d’une histoire de pillage et d’atrocités barbares.

La majeure partie des documents historiques que nous possédons sur la Mésopotamie couvrent une période de trois siècles « à forte intensité étatique », à savoir celle d’Ur III, d’Akkad et de la brève hégémonie de Babylone. Seth Richardson nous rappelle toutefois qu’il s’agit d’une phase exceptionnelle et qu’entre 2500 et 1600 avant notre ère, sept siècles sur neuf furent des périodes de division et de décentralisation. Rien n’indique que ces périodes, bien que « sombres » au sens où elles ne sont pas éclairées par la lumière du récit étatique et de son autocélébration, se soient caractérisées par une recrudescence de famine ou de violence.

Le premier « âge sombre » de l’Égypte est connu sous le nom de Première Période intermédiaire et a duré un peu plus d’un siècle (2160-2030 av. J.-C.), entre l’Ancien et le Moyen Empire. Il ne semble pas qu’il se soit produit le moindre effondrement démographique, ni même une dispersion radicale de la population sédentaire. On observe simplement un hiatus dans la continuité de la domination par le centre, avec pour conséquence apparente un essor des potentats locaux – les « nomarques » –, qui ne prêtaient plus qu’une allégeance nominale au palais. Il est possible que les impôts aient diminué, tandis que les élites provinciales s’arrogeaient le droit d’imiter les rituels jadis réservés à la cour. Il s’agissait en quelque sorte d’une démocratisation partielle de la culture. Pour résumer, la Première Période intermédiaire ressemble moins à un « âge sombre » qu’à un bref épisode de décentralisation, presque certainement déclenché par une phase de basses eaux du Nil entraînant de mauvaises récoltes et un relâchement de l’emprise de l’État central sur ses sujets. Les inscriptions datant de cette époque mettent tout autant l’accent sur une révolution des rapports sociaux – rapines, pillage des greniers, essor des pauvres et déclin des riches – que sur la misère en général.

Les « siècles obscurs » de la Grèce ont duré de 1100 à 700 av. J.-C. Nombre de centres palatiaux furent abandonnés et souvent physiquement détruits et incendiés ; les échanges déclinèrent fortement et l’écriture, sous la forme du Linéaire B, disparut. Les causes suggérées sont multiples et non vérifiées : une invasion dorienne, l’incursion de mystérieux « peuples de la mer » originaires de la Méditerranée, la sécheresse et peut-être les maladies. Du point de vue culturel, la caractérisation de cette période comme un âge sombre fait contraste avec les splendeurs de l’Âge classique qui lui a succédé. Mais de grandes épopées orales comme l’Iliade et l’Odyssée, nous l’avons vu, remontent précisément à ces siècles obscurs et n’ont été transcrites sous la forme où nous les connaissons que bien plus tard. On pourrait même soutenir que de telles épopées orales, qui ont survécu à force de mémorisation et de performances répétées, constituent une forme culturelle beaucoup plus démocratique que les textes plus désincarnés produits par une petite élite lettrée seule capable de les lire. Si les siècles obscurs de la Grèce reflètent l’éclipse totale et durable des cités-États qui les ont précédés, nous ne savons pratiquement rien de ce qui se passait dans les petits centres autonomes et fragmentés qui leur ont survécu, ni du rôle de précurseurs qu’ils ont pu jouer dans la floraison ultérieure de la Grèce classique.

Il y aurait donc beaucoup à dire en faveur de ces périodes classiques d’« obscurité » du point de vue du bien-être humain. Une bonne partie de la dispersion démographique qui les caractérise était probablement due à la fuite de la population face à la guerre, aux impôts, aux épidémies, aux mauvaises récoltes et à la conscription. En ce sens, cette dispersion pourrait avoir atténué les effets les plus négatifs d’une concentration sédentaire sous la domination de l’État. Plus de décentralisation, c’est non seulement moins de fardeaux imposés par l’État, mais peut-être même une modeste mesure d’égalitarisme. Enfin, si l’on veut bien éviter l’erreur d’assimiler créativité culturelle et centralisation étatique au sommet, il est possible que la décentralisation et la dispersion aient suscité tout à la fois une reformulation et une plus grande diversité de la production culturelle.

En guise de conclusion, je souhaiterais aussi mentionner brièvement un autre âge sombre méconnu et non documenté, à bonne distance des centres étatiques. À l’époque des premiers États, la majeure partie de la population mondiale était constituée par des groupes de chasseurs-cueilleurs dépourvus de structures étatiques. William McNeill a émis l’hypothèse que ces groupes ont sans doute subi une véritable saignée démographique au moment d’entrer en contact avec les maladies inédites engendrées par la concentration de la population dans les régions céréalières centrales – maladies qui, parmi les populations urbaines, étaient de plus en plus endémiques et donc moins meurtrières. Si tel fut bien le cas, il est possible que la plupart de ces peuples sans État aient péri sans que nous n’en sachions rien, faute de documentation ; l’histoire n’a pas enregistré leur trace, pas plus que celle des hécatombes épidémiologiques auxquelles succombèrent les populations du Nouveau Monde, frappées par des virus qui, souvent, se sont propagés à l’intérieur des terres bien avant l’arrivée des premiers témoins européens. Si nous ajoutons au bilan meurtrier de ces maladies la réduction en esclavage de nombre de ces peuples sans État, pratique qui s’est poursuivie jusqu’au XIXe siècle, nous sommes face à un « âge sombre » de proportions épiques ayant affecté des populations « sans histoire » passées inaperçues aux yeux de la « grande » Histoire.

James C. Scott

-

Conférence intitulée « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? » donnée au Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN). Il est considéré comme l’un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. La conférence retranscrite est consultable ici : https://sniadecki.wordpress.com/2012/05/20/grothendieck-recherche/ ↑

-

Theodore Kaczynski, La Société industrielle et son avenir, 1995. ↑

-

Voir cette critique de l’anthropologue français Charles Stépanoff : https://www.terrestres.org/2020/06/26/comment-en-sommes-nous-arrives-la/ ↑

-

Voir ce texte de l’auteur et historien Guy D Middleton dans lequel il critique le révisionnisme historique, l’ethnocentrisme et le catastrophisme qui caractérisent la propagande des collapsologues : https://aeon.co/essays/what-the-idea-of-civilisational-collapse-says-about-history

Voir également cette critique de la collapsologie par l’artisan-auteur Bertrand Louart : https://sniadecki.wordpress.com/2019/10/02/louart-collapsologie/ ↑

-

J. Donald Hughes, Environmental Problems of the Greeks and Romans: Ecology in the Ancient Mediterranean, 2014. ↑

-

Voir par exemple Hanzhi Zhang et Ruth Mace, « Cultural extinction in evolutionary perspective », Evolutionary Human Sciences, 2021. Au sujet du développement des États modernes durant les derniers siècles :

« Le développement des États-nations – accompagné de la prévalence de l’alphabétisation, de l’éducation et des moyens de communication, ainsi que de la standardisation du discours – met également les traits culturels des minorités sous pression et, dans de nombreux cas, a conduit à leur déclin et à leur extinction culturelle (Heggarty, 2007). » ↑

-

Voir aussi Robert E Ricklefs, Rick Relyea, Écologie: l’économie de la nature, 2019. ↑

-

Voir L’Atelier paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 2021. ↑

-

Voir cet entretien : https://youtu.be/Fcb-ni-L4yM

« En France, dans nos écosystèmes tempérés et un peu continentaux, les calculs sont assez clairs : il nous faut maximum 4 000 m² par habitant pour faire autosubsistance (alimentairement, énergétiquement, pour faire des matériaux de construction et du bioclimatique, etc.). » ↑