L’illusoire numérique responsable et/ou alternatif

Lors des dernières rencontres[1] organisées par l’association Technologos et le média Sciences Critiques, j’ai eu l’occasion d’échanger avec Nicolas Alep, co-auteur avec Julia Laïnae de Contre l’alternumérisme (2020). Dans ce livre, l’informaticien déserteur et l’étudiante en philosophie détruisent l’utopie d’une société connectée compatible avec la démocratie et les limites planétaires. Un projet qui serait en théorie réalisable, selon les techno-progressistes, avec le déploiement du logiciel libre, de l’Internet libre et décentralisé, de la civic tech ou encore en invoquant la fameuse « sobriété numérique ». Les auteurs donnent de nombreux exemples de greenwashing savamment orchestré par les entreprises, l’État et les acteurs du numérique alternatif.

Tous exploitent le mythe de la neutralité de la technologie, la croyance selon laquelle le progrès technique serait socialement, écologiquement et politiquement neutre. Pour réduire l’impact environnemental et social du numérique, il suffirait alors de mieux administrer la technologie, par exemple en mettant des personnes plus compétentes ou vertueuses aux commandes. Il suffirait de décarboner les sources d’énergie, d’améliorer l’efficacité énergétique ou de supprimer la propriété privée. Dans cette vision déconnectée de la réalité, la base matérielle de toutes les technologies modernes – le système industriel – n’est jamais disséquée ni même pensée. Tout est fait pour absorber la frustration croissante du public en lui proposant de soulager sa conscience avec des alternatives destinées à consolider le système au lieu de l’affaiblir. Il s’agit bien évidemment de saboter une révolution qui pourrait bouleverser l’ordre technico-économique dominant.

L’origine de l’utopie cybernétique

À l’instar de l’historien Theodore Roszak[2], les auteurs de Contre l’alternumérisme rappellent que l’utopie cybernétique date de l’émergence des technologies de l’informatique et prend racine dans la contre-culture des années 1960 et 1970.

Les utopies numériques prennent leurs racines dans la contre-culture étudiante et bohème des années 1960-1970. Si la critique du capitalisme portée par cette contre-culture était déjà ambivalente et insuffisante il y a cinquante ans, les utopies numériques auxquelles elle a donné naissance par la suite ont carrément des affinités électives avec le capitalisme industriel – le livre consacré par Fred Turner à l’entrepreneur issu des milieux alternatifs américains, Stewart Brand[3], en apporte la preuve détaillée. Par rapport aux réalités sociales dominantes de l’après-Seconde Guerre mondiale (consommation de masse, hiérarchies salariales et raciales, secret militaro-industriel), la micro-informatique et Internet ont figuré pour un certain nombre de contestataires l’apparition d’un large espace d’horizontalité, de transparence, de partage, de gratuité, de connaissance…

[…]

Les utopies numériques, malgré leurs accents parfois anticapitalistes, ont nourri les discours et les pratiques de la nouvelle économie numérique. En exaltant les marges d’Internet, elles ont répandu partout la croyance fondamentale selon laquelle la technologie est en elle-même un vecteur de changement social positif et elles ont ainsi servi les intérêts des acteurs qui cherchaient à concentrer capital et pouvoir dans le Nouveau Monde. Pour l’historien Fred Turner, qui retrace la filiation entre les idéaux communautaires de l’après-guerre et la fascination contemporaine pour les réseaux, « le fantasme d’émancipation par la technologie […] est toujours vivace dans de nombreux endroits comme les hacker spaces, le mouvement des makers… En fait, c’est presque l’idéologie dominante d’aujourd’hui. »

Les acteurs du numérique qui promettaient à l’époque la libération par la technologie sont les Steve Jobs et les Bill Gates d’aujourd’hui. Le réalisateur britannique Adam Curtis a également retracé l’histoire du numérique et les fantasmes associés dans un passionnant documentaire intitulé All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011), un film diffusé par la BBC il y a une dizaine d’années[4].

Pour aller plus loin :

Green IT : verdir le numérique

Les auteurs attaquent le « Green IT », un « projet industriel qui vise à réduire l’empreinte écologique et sociale des TIC » [Technologies de l’Information et de la Communication] par l’éco-conception informatique, la « virtualisation » des serveurs, les normes de management environnemental et autres « initiatives écoresponsables ». Les technocrates, autrement dit les architectes de la catastrophe socioécologique planétaire, veulent désormais administrer le carnage afin de faire durer la fête le plus longtemps possible.

On retrouve là les oxymores typiques de la schizophrénie du développement durable, qui prétend concilier la poursuite du développement – c’est-à-dire de la destruction planétaire par l’industrialisation et l’urbanisation généralisées – avec l’idéal d’une société verte, harmonieuse et égalitaire. Cette propagande éco-industrielle ne sert qu’à encourager la recherche de procédés un peu moins polluants et énergivores qui légitiment la poursuite du développement, peu importe que celle-ci précipite une catastrophe écologique et sociale sans précédent.

Le Shift Project, think tank présidé par l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici, ainsi que l’Ademe, organisme paraétatique, sont classés par Nicloas Alep et Julia Laïnae dans cette catégorie d’escrocs de l’écologie.

Le numérique émancipateur n’existe pas

D’autres exemples de projets numériques prétendument « libérateurs » sont donnés, dont Github et OpenStreetMap.

Que dire des plateformes de partage de code ? La principale, GitHub, basée sur le protocole Git, a réussi à concentrer une telle masse de codes et à obtenir une position si dominante qu’elle a aiguisé l’appétit de Microsoft, qui l’a rachetée en juin 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Le champion du logiciel « privateur » à la tête de la principale plateforme de partage de code libre : c’est le monde à l’envers, non ?

Quant à OpenStreetMap, c’est l’outil de cartographie numérique en lui-même qui pose problème.

D’autres initiatives illustrent parfaitement le propos de ce texte. Par exemple OpenStreetMap, projet « libre et ouvert », invitant tout un chacun à cartographier à l’aide du GPS de son téléphone les rues qu’il arpente et à alimenter une énorme base de données cartographiques. Cette fois-ci, pas de Google cars photographiant les rues, c’est l’affaire de bénévoles, et les données récoltées ne sont pas accaparées par une entreprise. Mais quelle différence pour l’utilisateur qui aura aliéné son sens de l’orientation à la machine ? Privé de sa capacité à s’orienter dans l’espace par lui-même, incapable de lire une carte ou de refaire le chemin en sens inverse, l’humain diminué vivra-t-il mieux sa condition, sachant que la technologie en cause est transparente, libre, ouverte, agile et efficace ?

Ce que nous critiquons, ce n’est pas le caractère public ou privé d’une donnée, c’est la pertinence de la « prise de données ». Résistant au puçage des troupeaux, aux technologies RFID, à la numérisation de l’école et du travail, à la mesure et au stockage de toute chose, nous défendons la thèse que la prise de données procède d’une réduction du réel et d’une dépossession. Chaque fois qu’une réalité « analogique » se trouve numérisée, il y a rationalisation en vue d’un traitement automatisé. Et une fois numérisée, les données deviennent traitables par un ordinateur, mais ne le sont plus par un cerveau humain. Là où l’open data cherche à donner du sens à des données particulières, nous nous interrogeons sur le sens général de ce qui nous est donné sous forme industrielle.

En d’autres termes, numériser une information c’est déjà un acte politique qui place la société sur une trajectoire spécifique, peu importe le propriétaire du support de stockage ou la manière de collecter l’information.

Le numérique n’est pas neutre

Les technologies numériques avec lesquelles nous interagissons au quotidien modifient notre perception du monde. Le flux permanent d’actualités et d’images, qui colonisait autrefois notre imaginaire par l’intermédiaire du cinéma, de la télévision, de la radio et de la presse écrite, est aujourd’hui accessible 7 jour sur 7 et 24 heures sur 24 via un terminal tenant dans une poche. Il est probable que ce déferlement d’images joue un rôle dans la déconnexion de plus en plus totale avec la réalité d’un grand nombre de personnes, des climatosceptiques aux extrémistes religieux en passant par les techno-fanatiques qui veulent réindustrialiser l’Occident au nom de l’écologie[5].

Penser la numérisation de telle ou telle activité comme une simple innovation technique neutre – un changement d’équipement –, c’est passer à côté d’une dimension sociopolitique fondamentale. Les outils numériques deviennent le système de représentation qui nous permet de penser le monde et de nous penser nous-mêmes, le cadre à partir duquel se déploient tous les processus relationnels. En cela, ils dépassent le stade de simples objets pour devenir sujets constitutifs de notre environnement, de notre être-au-monde.

Le neuroscientifique Michel Desmurget[6] ou l’anthropologue Sherry Turkle ont montré que les technologies numériques perturbent le développement du cerveau chez les jeunes enfants et les adolescents (mémoire, empathie, apprentissage, aptitude à entretenir des relations sociales, etc.). Il s’agit là d’un problème inhérent au fait de grandir entouré d’écrans. Ces problèmes n’existaient pas il y a seulement 30 ou 40 ans. Par ailleurs, de plus en plus de gens dans le monde souffrent de troubles oculaires en raison des écrans qui colonisent l’existence humaine. On parle d’une « épidémie mondiale[7] ». Là encore, cela n’a rien à voir avec un mauvais usage de la technologie ou une mauvaise administration du système. Le simple fait de devoir travailler quotidiennement sur un écran impose la sédentarité et l’enfermement, et a par conséquent un impact biologique négatif sur le corps humain qui est inadapté à un tel environnement.

Le livre insiste sur un autre aspect largement ignoré des alternuméristes. Les technologies numériques font partie d’un ensemble, un système insécable aux composants interdépendants.

Les technologies numériques ne sont pas un secteur « à part », elles sont désormais inextricablement liées à toutes les autres. Et de même que le nucléaire n’a pas remplacé le charbon mais s’y est ajouté (la consommation mondiale de charbon n’a jamais cessé de croître depuis 1970), elles se développent de façon cumulative et ont un effet surdéterminant sur le développement des autres secteurs. Autrement dit, elles sont devenues le nerf du système technicien et imposent leur cadence à l’ensemble de la société. Les multinationales du médicament ne font plus de recherche, elles rachètent des « start-up biotech ». Plus largement, l’ensemble du champ scientifique est redéfini par le projet de convergence entre nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives (NBIC).

On constate aujourd’hui que l’énergie solaire et l’éolien servent à extraire plus de pétrole[8], tout comme les technologies numériques.

L’impossible réappropriation

Le numérique s’insère dans – et doit par conséquent être pensé avec – le système industriel qui le rend possible. Ce que s’abstiennent volontiers de faire les techno-progressistes aveuglés par le culte qu’ils vouent aux technosciences.

Effectivement, de nombreux groupes perpétuent encore cette utopie à travers des projets de « réappropriation » du numérique. Selon eux, l’infrastructure du capitalisme serait « piratable » et il suffirait donc de « bricoler nos technologies » au lieu d’en être les simples consommateurs, grâce à des « démarches coopératives », « des processus délibératifs et de nouvelles formes de réseaux sociaux » : GNU-Linux, Wikipédia, les Creative Commons et les imprimantes 3D.

À la suite de ce diagnostic, Nicolas Alep et Julia Laïnae font bien de rappeler que l’ordinateur et Internet ne sont pas réappropriables pour être autogérés par des communautés démocratiques.

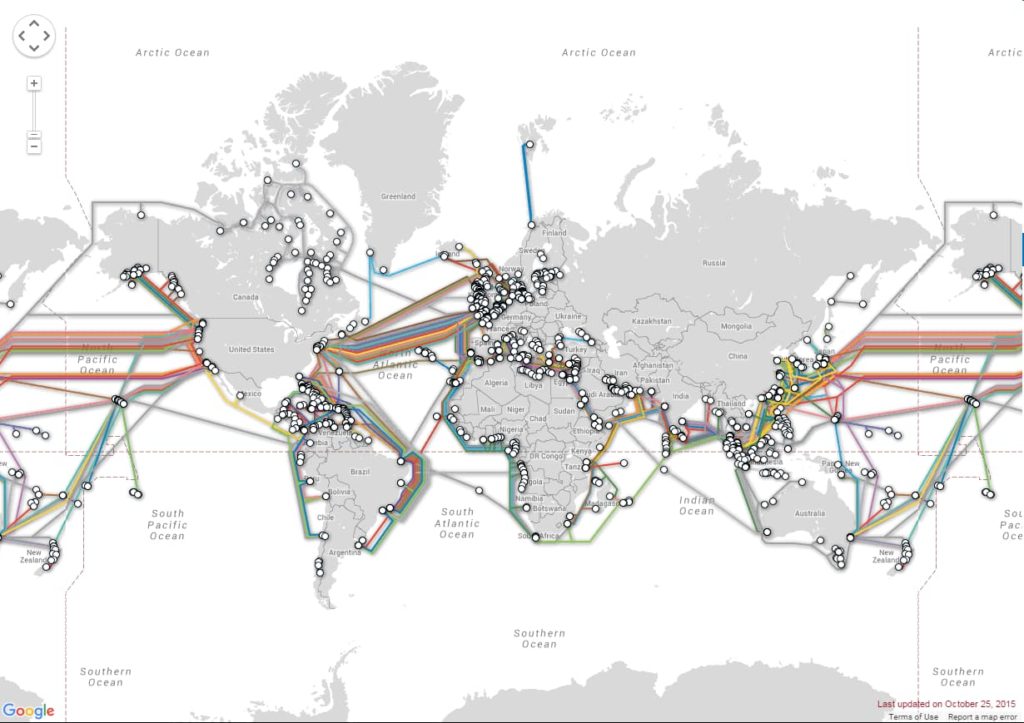

Les technologies numériques ne sont pas réappropriables, car elles sont le fruit d’une société de masse, d’experts, constituée de rapports de domination et d’exploitation, d’infrastructures complexes et gigantesques dont les citoyens ne peuvent qu’être dépossédés : on ne mettra pas des centrales nucléaires en autogestion, de même qu’on n’impliquera pas les citoyens de manière « participative » dans l’exploitation d’une mine au Congo, ou qu’on ne produira pas de manière « écologique » des claviers en plastique, des puces en silicium, des écrans de verre, des milliers et des milliers de kilomètres de câbles sous-marins.

Cette idée de réappropriation des techniques modernes se base encore une fois sur le mythe de neutralité sociale et politique des artefacts techniques. Or comme le soulignait l’historien des techniques Lewis Mumford, on peut classer les techniques en deux grandes catégories : celles qui vous donnent plus d’autonomie – techniques démocratiques – et celles qui vous retirent de l’autonomie – techniques autoritaires[9]. Ces dernières ne peuvent fonctionner sans de grandes organisations centralisées et fortement hiérarchisées, que ce soit des États ou des entreprises multinationales. Le processus d’industrialisation et la société moderne telle que nous la connaissons n’auraient jamais pu voir le jour sans ce type caractéristique de grandes organisations bureaucratiques.

L’ordinateur et Internet reposent en outre sur une base matérialisée par le système industriel et ses ramifications planétaires – mines à ciel ouvert, gisements pétrolifères, usines, réseau routier, ports marchands ou encore réseau électrique. Ce système s’est construit et s’étend encore aujourd’hui en dépossédant des populations paysannes et tribales autonomes relativement libres. On voit donc ici toute l’absurdité qu’il y a à vouloir se réapproprier des technologies qui reposent entièrement sur des infrastructures conçues avec l’objectif politique de plonger les populations dans une dépendance indigne afin de les tenir en laisse, de les domestiquer ; des infrastructures que seuls des États et des firmes transnationales sont à même de construire, gérer et entretenir.

Laissons le soin de conclure à Nicolas Alep, avec cette phrase tirée de la préface à la seconde édition (2023) :

La désescalade numérique, ce n’est pas simplement supprimer l’ordinateur, c’est organiser différemment toute la société pour pouvoir s’en passer.

-

Voir cette recension : https://greenwashingeconomy.com/rencontres-technologos-sciences-critiques-2023/ ↑

-

Theodore Roszak, Du Satori à la Silicon Valley, 2022. ↑

-

Steward Brand est aujourd’hui partisan de la convergence NBIC et du transhumanisme. Il souhaite par exemple utiliser la biotechnologie pour faire revenir à la vie des espèces disparues : https://www.liberation.fr/cahier-ete-2015/2015/07/29/stewart-brand-pape-de-la-de-extinction_1355842/ ↑

-

À voir en VO ici : https://www.filmsforaction.org/watch/bbc-all-watched-over-by-machines-of-loving-grace/ ↑

-

La totalité de la classe politique française, de l’extrême gauche à l’extrême droite en passant par les technocrates comme Jancovici tiennent exactement le même discours : ils veulent réindustrialiser le pays à tout prix, peu importe les conséquences sociales et environnementales. Voir cet article : https://antitechresistance.org/programme-parti-technologiste-industrie-uber-alles/ ↑

-

Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, 2019. ↑

-

https://www.sudouest.fr/sante/destination-sante/myopie-une-epidemie-mondiale-17040678.php ↑

-

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/11/01/les-grandes-compagnies-petrolieres-et-gazieres-utilisent-l-energie-eolienne-et-solaire-pour-produire-encore-plus-de-petrole_6197647_3232.html ↑

-

Une version de ce texte de Lewis Mumford est consultable ici : https://sniadecki.wordpress.com/2012/02/27/mumford-techniques-fr/ ↑