La nature n’est pas une machine (par Jeremy Lent)

« Depuis le milieu du XXe siècle et la diffusion de l’expression « révolution scientifique », de nombreux travaux ont étudié les mutations du savoir à l’origine du déploiement de l’idée de progrès. En Europe, le modèle mécaniste et la métaphore de la machine se sont répandus dans tous les domaines de la connaissance, jusqu’à la biologie (les “animaux-machines” de Descartes), la psychologie (on dissertait sur la “physique des passions”) ou la religion (Dieu est devenu le “grand horloger”). Ce nouvel “esprit technicien” a peu à peu imprégné la conception de l’histoire et donné corps à l’idée de progrès. La révolution mécaniste du XVIIe siècle a joué un rôle majeur dans l’apparition de ce que Bruno Latour a appelé notre “cosmologie moderne”. Désormais, le monde fut représenté comme une sorte de machine dont les rouages pouvaient être démontés et expliqués par la science. Alors que le monde était jusqu’alors pensé comme un ensemble composite et hybride d’humains et de non-humains entre lesquels n’existait aucune séparation indépassable, la modernité a inventé le “grand partage” entre nature et culture. L’historienne et philosophe éco-féministe de Berkeley Carolyn Merchant a analysé cette “révolution scientifique” comme la “mort de la nature”, inaugurant un processus d’exploitation inédit des hommes et des environnements.

Quatre aspects principaux ont été mis en avant par Steven Shapin pour caractériser cette gigantesque mutation des savoirs : la “mécanisation de la nature” ; la “dissociation croissante des sujets humains et des objets naturels de leur connaissance” ; le projet de “mécanisation du processus de connaissance” à travers l’édiction de règles de la méthode ; et enfin la “volonté d’employer la connaissance naturelle alors réformée à des fins morales, sociales et politiques”. La technique a acquis un statut nouveau dans les sociétés européennes alors qu’un pacte inédit entre science et société se nouait, fondé sur la valorisation du discours de l’expérience et du principe de reproductibilité. La célèbre étude que Steven Shapin et Simon Schaffer ont consacrée à la controverse entre Hobbes et Boyle sur l’existence du vide montre que l’expérience, fondée sur des technologies – qu’elles soient matérielles avec la pompe à air, littéraires avec le récit d’expérience, ou sociales à travers la forme du débat –, s’est imposée progressivement comme source de validation des savoirs. Une nouvelle vision du monde, liée à la représentation de l’humanité en perpétuel mouvement, a tendu à s’imposer ; la science s’est affirmée comme fondamentalement désintéressée et a promis de déchiffrer la nature et ses secrets au moyen de techniques de plus en plus complexes. Alfred Crosby a insisté quant à lui sur le rôle décisif de la quantification à travers laquelle “la société occidentale entreprit de mesurer le temps, l’espace, la distance, de traduire en nombres chaque aspect de la réalité”. Ces changements ont rendu possible le développement de la technologie, ils ont permis à l’Occident de surpasser “toutes les autres [sociétés] dans sa capacité à exploiter et maîtriser son environnement”. »

– François Jarrige, Technocritiques : du refus des machines à la contestation des technosciences, 2014.

Traduction d’un intéressant texte de l’auteur Jeremy Lent publié en 2021 sur le site Resilience.org[1]. Il met le doigt sur l’obsession (pour ne pas dire le culte) des élites de la société industrielle pour la machine et invite à une réflexion profonde sur ce qu’est un organisme vivant, et ce qui le différencie de la machine. La contamination de la culture populaire par la pensée technicienne et scientiste se remarque aussi dans le langage, ainsi que le note le professeur en science politique Langdon Winner, spécialiste de la technologie :

« Notre emploi quotidien de termes comme “buguer”, “planter”, “capter”, “connecter”, “programmer”, “logiciel”, “mettre à jour” ou “réseau”, pour désigner toutes sortes de choses, expose bien l’étendue de l’influence de la haute technologie sur notre perception de la vie humaine. Lorsque nous comparons notre propre esprit à un ordinateur, nous reconnaissons implicitement que notre compréhension des objets techniques a en quelque sorte fusionné avec les niveaux les plus intimes de notre appréhension de nous-mêmes. Pourtant, ces questions ne font que rarement l’objet d’une réflexion critique. Pour la plupart des gens, il est bien suffisant de savoir comment les systèmes techniques sont déployés, dirigés, ou utilisés au mieux, et comment ils contribuent à la sacro-sainte croissance économique[2]. »

Des personnes en France s’intéressent également à cette question, à l’image de Bertrand Louart et de son livre Les êtres vivants de ne sont pas des machines (2018) :

« En voulant se rendre “comme maître et possesseur de la nature” (Descartes), le projet qui s’incarne dans le capitalisme industriel transforme la société en une immense accumulation de machines et d’automates, et la nature (y compris la nature humaine) en une gigantesque réserve de matières premières pour ses marchandises. La dimension essentielle des êtres vivants est leur sensibilité propre et leur activité autonome en relation avec leur milieu. Cela se traduit par des nuisances affectant tous les aspects de la vie (humaine et naturelle), et aboutit à cette situation où l’être humain qui, grâce à ses facultés, a le plus développé l’autonomie, est en passe d’altérer gravement et peut-être même de détruire les conditions de son existence.

Une biologie nouvelle (biologia novae) semble donc nécessaire à plus d’un titre. D’abord, elle permettrait de remettre au centre de la réflexion l’être vivant en tant que sujet réalisant une unité organique avec son milieu. À rebours de la conception mortifère du vivant-machine qui ne laisse la place qu’aux explications par le hasard ou la nécessité, elle viserait à mieux comprendre la liberté et l’autonomie dont l’être vivant fait preuve. Elle pourrait ainsi contribuer à la (re)formulation d’une pensée plus claire sur la liberté, mieux articulée avec l’idée d’autonomie, qui manque cruellement après deux siècles de capitalisme industriel. »

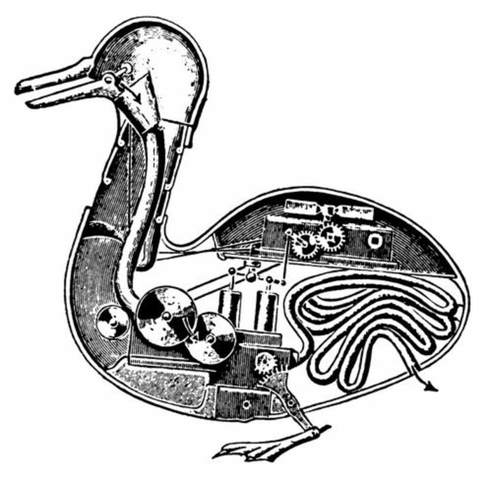

Illustration en une de l’article : « Le Canard de Vaucanson, également appelé le Canard digérant, digérateur ou défécateur, est un canard automate, créé par Jacques de Vaucanson vers 1734 et présenté au public en 1739, célèbre tant pour le naturel, la complexité et la diversité de ses mouvements que pour la manière réaliste dont il simule la digestion et la défécation. Cet automate impressionne vivement le public, assoit la renommée de Vaucanson et devient un symbole du rationalisme scientifique des Lumières. » (Wikipédia)

La nature n’est pas une machine (par Jeremy Lent)

Du génie génétique à la géo-ingénierie, nous traitons la nature comme s’il s’agissait d’une machine. Cette vision de la nature est profondément ancrée dans la pensée occidentale, mais il s’agit d’une idée fausse aux conséquences potentiellement désastreuses.

Le changement climatique, affirme Rex Tillerson, ex-PDG d’ExxonMobil et ancien secrétaire d’État américain, « est un problème d’ingénierie, et les solutions sont donc du domaine de l’ingénierie. » Cette brève déclaration résume la façon dont la métaphore de la machine sous-tend la manière dont notre culture dominante considère le monde naturel. Elle laisse également entrevoir les graves dangers qu’implique une telle perception de la nature.

Cette vision mécaniste du monde est profondément ancrée dans la pensée occidentale. Les grands pionniers de la révolution scientifique, tels que Galilée, Kepler et Newton, croyaient décoder le « livre de Dieu » écrit dans le langage des mathématiques. Dieu était conçu comme un grand horloger, l’« artificier » construisant la machine complexe qu’est la nature, d’une manière si parfaite qu’une fois mise en mouvement, il n’y avait plus rien à faire (sauf miracle occasionnel) que de la laisser suivre son cours. « Qu’est-ce que le cœur, sinon un ressort », écrivait Thomas Hobbes, « et les nerfs, sinon autant de câbles ? » De son côté, Descartes a déclaré sans ambages :

« Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose, sinon que les effets des machines ne dépendent que de l’agencement de certains tuyaux, ou ressorts, ou autres instruments, qui, devant avoir quelque proportion avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles, sont avec cela naturelles. Car, par exemple, lorsqu’une montre marque les heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu’il est à un arbre de produire ses fruits. »

– René Descartes, Principes de la philosophie [1644], dans OEuvres philosophiques,tome III, Classiques Garnier, 1973, p. 520. [j’ai volontairement mis la citation complète, Jeremy Lent a coupé la première phrase au niveau de la virgule, NdT].

Au cours des dernières décennies, la conception mécaniste de la nature a été actualisée pour l’ère de l’informatique. Des vulgarisateurs scientifiques comme Richard Dawkins ont ainsi affirmé que « la vie se résume à des octets et des octets d’informations numériques » et qu’en conséquence, un animal tel qu’une chauve-souris « est une machine, dont l’électronique interne est faite d’un maillage si dense de câbles que les muscles de ses ailes l’amènent à se diriger vers des insectes, comme un missile guidé se dirige inconsciemment vers un avion. » Cette métaphore numérique de la nature est omniprésente dans notre culture. Elle est utilisée de manière irréfléchie par ceux qui sont en mesure d’influencer l’avenir de notre société. Par exemple, selon Larry Page, cofondateur de Google, l’ADN humain ne pèse que « 600 mégaoctets compressés, ce qui est plus léger que n’importe quel système d’exploitation moderne. […] Donc les algorithmes de votre programme ne sont probablement pas si compliqués. »

Mais la nature n’est en fait ni une machine ni un ordinateur, et elle ne peut pas être conçue ou programmée comme telle. Considérer ainsi la nature est une erreur de catégorisation dont les ramifications sont à la fois illusoires et dangereuses.

Un renversement de l’entropie sur quatre milliards d’années

En définitive, cette métaphore de la machine repose sur une hypothèse simplificatrice, connue sous le nom de réductionnisme, qui aborde la nature comme une collection de minuscules pièces à étudier. Cette méthodologie s’est révélée d’une efficacité redoutable dans de nombreux domaines d’investigation et a permis de réaliser certaines de nos plus grandes avancées scientifiques et technologiques. Sans elle, la plupart des avantages de notre monde moderne n’existeraient pas – pas de réseaux électriques, pas d’avions, pas d’antibiotiques, pas d’Internet [il est discutable de parler d’« avantages » pour décrire des technologies et un confort qui détruisent l’habitabilité de la Terre, NdT]. Cependant, au fil des siècles, de nombreux scientifiques et ingénieurs ont été tellement emballés par le succès de leur entreprise qu’ils ont souvent confondu cette hypothèse avec la réalité, même lorsque les progrès de la recherche scientifique ont mis en évidence ses limites.

Lorsque James Watson et Francis Crick ont découvert la forme de la molécule d’ADN en 1953, ils ont utilisé des métaphores issues de la révolution informatique naissante pour décrire leurs résultats. Le génotype était un « programme » qui déterminait les spécifications exactes d’un organisme, tout comme un programme informatique. Les séquences d’ADN formaient le « code source » d’un « plan » qui contenait un ensemble détaillé d’ « instructions » pour construire un individu. L’éminent généticien Walter Gilbert commençait ses conférences publiques en sortant une disquette et en proclamant « C’est vous ! ».

Depuis lors, cependant, de nouvelles recherches scientifiques ont révélé des défauts fondamentaux dans ce modèle. Le « dogme central » de la biologie moléculaire, tel que défini par Crick et Watson, était que l’information ne pouvait circuler que dans un seul sens : du gène au reste de la cellule. Les biologistes savent désormais que les protéines agissent directement sur l’ADN de la cellule, en spécifiant quels gènes de l’ADN doivent être activés. L’ADN ne peut rien faire par lui-même : il ne fonctionne que lorsque certaines de ses parties sont activées ou désactivées par les activités de différentes combinaisons de protéines, elles-mêmes formées par les instructions de l’ADN. Ce processus est un flux circulaire vibrant et dynamique d’interactivité.

Cela conduit à un problème classique dans la lignée du paradoxe de l’œuf et de la poule : si une cellule n’est pas déterminée uniquement par ses gènes, qu’est-ce qui la pousse à « décider » ce qu’elle doit faire ? Les biologistes qui ont étudié cette question s’accordent généralement à dire que l’apparition de la vie sur Terre est très probablement le résultat d’un processus auto-organisé connu sous le nom d’autopoïèse (du grec auto soi-même et poièsis production, création), réalisé à l’origine par des structures moléculaires non vivantes.

Ces protocellules ont essentiellement mis en scène un renversement temporaire et local de la deuxième loi de la thermodynamique, qui décrit comment l’univers subit un processus irréversible d’entropie : l’ordre devient inévitablement désordonné et la chaleur circule toujours des régions chaudes vers les régions plus froides. L’entropie est présente dans notre vie quotidienne chaque fois que nous mélangeons de la crème dans notre café ou que nous cassons un œuf pour faire une omelette. Une fois que l’œuf est brouillé, aucun effort ne permettra de reconstituer le jaune d’œuf. C’est une loi déprimante, surtout lorsqu’elle est appliquée à l’univers tout entier qui, selon la plupart des physiciens, finira par se dissiper dans une morne étendue de néant froid et sombre. Ces premières protocellules ont cependant appris à transformer l’entropie en ordre en l’ingérant sous forme d’énergie et de matière, en la décomposant et en la réorganisant sous des formes bénéfiques pour la continuation de leur existence – le processus que nous appelons le métabolisme.

Depuis lors, pendant environ quatre milliards d’années, la qualité déterminante de la vie a été son auto-organisation intentionnelle. Il n’y a pas de programmeur qui écrit un programme, ni d’architecte qui dessine un plan. L’organisme est le tisseur de son propre tissu, utilisant l’ADN comme instrument de transmission. Il se sculpte en fonction de son propre sens de l’objectif, qu’il a hérité, comme nous tous, des premières cellules autocatalytiques : la volonté de résister à l’entropie et de générer un tourbillon temporaire d’ordre auto-créé dans l’univers. Pour reprendre les termes du philosophe de la biologie Andreas Weber, « Tout ce qui vit veut plus de vie. Les organismes sont des êtres dont la propre existence signifie quelque chose pour eux. »

Ceci implique que, plutôt que d’être une agrégation de machines inconscientes, la vie a un but intrinsèque. Au cours des dernières décennies, des études scientifiques soigneusement conçues ont révélé la profonde intelligence dont font preuve les organismes dans l’ensemble du monde naturel pour remplir leur objectif d’autogénération. Les biologistes ont découvert que la vie intérieure d’une plante est faite de nombreuses expériences complexes. Les plantes ont leur propre version de nos cinq sens, et jusqu’à quinze autres façons de percevoir leur environnement pour lesquelles nous n’avons pas de caractères analogues. Les plantes agissent de manière intentionnelle et volontaire : elles ont des souvenirs et apprennent, elles communiquent entre elles et peuvent même allouer des ressources en tant que communauté grâce à ce que la biologiste Suzanne Simard appelle le « wood-wide web », des champignons mycorhiziens qui relient les racines des végétaux sous terre.

Des études approfondies montrent aujourd’hui que chaque animal doté d’un système nerveux est susceptible d’avoir une expérience subjective, motivée par des sentiments qui, au niveau le plus profond, sont partagés par chacun d’entre nous. Il a été démontré que les abeilles se sentent anxieuses lorsque leurs ruches sont secouées. Les poissons font des compromis entre la faim et la douleur, évitant les parties de l’aquarium où ils risquent de recevoir un choc électrique, même si c’est là que se trouve la nourriture – jusqu’à ce que la faim les pousse à prendre un risque. Les pieuvres, l’un des premiers groupes à avoir évolué séparément des autres animaux il y a environ 600 millions d’années, mènent une vie essentiellement solitaire. Mais tout comme les humains, elles se rapprochent des autres lorsqu’elles reçoivent une dose de MDMA, la « drogue de l’amour ».

L’idéologie de la suprématie humaine

Alors que nous sommes confrontés aux crises existentielles du XXIe siècle, la pensée mécaniste qui nous a conduits là où nous sommes aujourd’hui risque de nous mener droit à la catastrophe. À chaque fois qu’un nouveau problème mondial apparaît, l’attention se concentre sur des solutions mécaniques à court terme au lieu d’explorer les causes systémiques plus profondes. En réponse à l’effondrement mondial des populations de papillons et d’abeilles, certains chercheurs ont par exemple conçu de minuscules drones aériens pour polliniser les arbres, autrement dit des substituts artificiels de leurs pollinisateurs naturels en voie de disparition.

Au fur et à mesure que les enjeux augmentent au cours de ce siècle, les dangers découlant de cette métaphore mécaniste de la nature ne feront que s’aggraver. Déjà, en réponse à l’accélération de la dégradation du climat, l’idée techno-dystopique de la géo-ingénierie devient de plus en plus acceptable. Suivant la logique erronée de Tillerson, plutôt que de perturber l’économie de croissance basée sur les combustibles fossiles, les décideurs politiques commencent à envisager sérieusement de traiter la Terre comme une gigantesque machine à réparer. Pour cela, ils songent à développer des projets d’ingénierie de grande envergure pour modifier le climat mondial.

Compte tenu des innombrables boucles de rétroaction non linéaires qui génèrent les systèmes vivants complexes de notre planète, la loi des conséquences involontaires se fait menaçante. Par exemple le domaine sinistrement nommé de la « gestion du rayonnement solaire » (solar radiation management), qui a reçu un financement important de Bill Gates, consiste à pulvériser des particules dans la stratosphère pour refroidir la Terre en réfléchissant les rayons du Soleil vers l’espace. Les risques sont énormes, comme celui de provoquer des changements extrêmes des régimes de précipitations dans le monde entier et d’aggraver les dommages que nous avons déjà causés à la couche d’ozone. En outre, une fois amorcé, ce phénomène ne pourrait jamais être arrêté sans provoquer immédiatement en retour un réchauffement catastrophique ; il accentuerait l’acidification des océans et transformerait probablement le ciel bleu en une brume blanche perpétuelle. Ces types d’effets de rétroaction, qui découlent des innombrables interdépendances dynamiques non linéaires des systèmes complexes de la Terre, sont marginalisés par une vision du monde qui considère finalement notre planète comme une machine endommagée à réparer rapidement.

En outre, la confrontation avec la subjectivité inhérente au monde naturel soulève de profondes questions morales. Depuis la révolution scientifique, la métaphore de la nature en tant que machine a contaminé la culture occidentale, incitant les gens à considérer la Terre vivante comme une ressource que les humains peuvent exploiter sans tenir compte de sa valeur intrinsèque. Pour la philosophe écologiste Eileen Crist, ce phénomène s’inscrit dans l’idée d’une suprématie humaine sur la nature. Selon elle, considérer la nature comme une « ressource » permet d’infliger n’importe quoi à la Terre sans aucun scrupule moral. Les poissons sont reclassés dans la catégorie des « pêcheries » et les animaux d’élevage dans celle du « bétail » – les créatures vivantes deviennent de simples biens à exploiter pour le profit. En fin de compte, c’est l’idéologie de la suprématie humaine qui nous autorise à dynamiter les sommets des montagnes pour en extraire du charbon, à transformer des forêts tropicales pleines de vie en terrains désertiques à monoculture et de chaluter des millions de kilomètres de fonds marins avec des filets qui capturent tout ce qui bouge.

Une fois que nous aurons reconnu que les autres animaux dotés d’un système nerveux ne sont pas des machines, comme le proposait Descartes, mais qu’ils éprouvent probablement des sentiments subjectifs similaires à ceux des humains, nous devrons également tenir compte des implications morales troublantes de l’élevage industriel. La dure réalité, c’est que dans le monde entier, des vaches, des poulets et des porcs sont réduits en esclavage, torturés et abattus sans pitié pour la simple commodité de l’homme. Ce supplice systématique infligé au nom de l’humanité à plus de 70 milliards d’animaux par an – chacun étant une créature sensible dotée d’un système nerveux tout aussi capable que vous ou moi d’enregistrer une douleur atroce – représente probablement le plus grand cataclysme de souffrance que la vie sur Terre ait jamais connu.

Le « jazz quantique » de la vie

Quelles sont donc les métaphores de la vie qui reflètent plus fidèlement les découvertes de la biologie – et qui pourraient avoir pour conséquence adaptative d’inciter notre civilisation à se comporter avec plus de respect envers nos parents non vivants sur cette planète assiégée qui est notre seule maison ?

Souvent, lorsque les biologistes cellulaires décrivent la complexité époustouflante de leur sujet, ils se tournent vers la musique comme métaphore principale. Denis Noble a intitulé son livre sur la biologie cellulaire The Music of Life, qu’il décrit comme « une symphonie ». Ursula Goodenough décrit les modèles d’expression génétique comme « des mélodies et des harmonies ». Si cette métaphore sonne plus juste que celle de la nature en tant que machine, elle a ses propres limites : une symphonie est, après tout, un morceau de musique écrit par un compositeur, avec un chef d’orchestre qui guide la façon dont chaque note doit être jouée. La qualité impressionnante de la musique de la nature découle du fait qu’elle est auto-organisée. Il n’y a pas d’agent extérieur qui dicte à chaque cellule ce qu’elle doit faire.

Une métaphore plus illustrative serait peut-être celle de la danse. Les biologistes cellulaires parlent de plus en plus de leurs découvertes en termes de « chorégraphie », et le philosophe de la biologie Evan Thompson décrit de façon très revitalisante comment un organisme et son environnement sont liés l’un à l’autre « à la manière de deux partenaires effectuant une danse qui fait naître les mouvements de l’un comme de l’autre. »

Une autre métaphore convaincante est celle du jazz improvisé. Un groupe de musiciens auto-organisé crée spontanément de nouvelles mélodies à partir d’un thème harmonique de base, s’inspirant de la créativité des autres, de la même manière que l’évolution génère des écosystèmes complexes. La généticienne Mae-Wan Ho saisit cette idée en décrivant la vie comme un « jazz quantique » : « une incroyable ruche d’activités à tous les étages de l’organisme […] apparaissant localement comme complètement chaotiques mais dont l’ensemble est parfaitement coordonné. »

À quoi pourrait ressembler notre monde si nous nous considérions comme faisant partie d’un ensemble cohérent où tous les êtres sensibles s’entrecroisent pour inverser collectivement l’entropie sur Terre ? Peut-être pourrions-nous commencer à considérer que le rôle de l’humanité n’est pas de réaménager une planète cassée en vue d’une nouvelle ère d’exploitation, mais de s’accorder avec le reste de l’abondance de la vie et de veiller à ce que nos propres actions s’harmonisent avec les rythmes écologiques de la Terre. Pour reprendre les mots profonds d’Albert Schweitzer, humanitaire du XXe siècle, « Je suis la vie qui veut vivre, au milieu de la vie qui veut vivre. » Comment notre trajectoire future devrait-elle évoluer si nous devions reconstruire notre civilisation sur cette base ?

Jeremy Lent