Déconstruire notre imaginaire ne sauvera pas la planète

« Les recherches de terrain visant à établir des liens entre les systèmes de croyances autochtones et les modèles actuels d’utilisation des ressources ont montré à quel point ces connexions sont en fait ténues. La lecture d’une éthique de la conservation dans le symbolisme religieux ou dans les systèmes de croyance autochtones est fortement subjective, et de nombreuses études montrent qu’il y a peu de corrélation entre les croyances prescrivant certaines pratiques et les comportements réels. »

– Marcus Colchester, anthropologue

Pour sauver la planète, il faudrait « décoloniser » ou « déconstruire » nos imaginaires. Combien de fois avons-nous entendu ces sermons prononcés par des idéalistes qui retombent, aussitôt après l’avoir « déconstruit », dans le piège de la religion du Progrès ? Dans cette perspective, stopper le carnage planétaire suppose de refondre totalement notre système de croyances, voire notre nature profonde, afin de faire émerger un homme nouveau. Il faudrait par exemple arrêter de manger des animaux sentients. Il faudrait passer d’une vision anthropocentée à une vision biocentrée (ou d’une vision spéciste à une vision antispéciste). Il faudrait abandonner notre pulsion prétendument instinctive pour la croissance et jubiler à l’idée d’une restriction sans précédent de nos libertés, une transition « pilotée » d’en haut par des technocrates bienveillants. En d’autres termes, il faudrait une reprogrammation complète de l’imaginaire collectif. Reprogrammer l’animal humain au nom du Progrès, on connaît la chanson. Et on sait aussi comment elle se termine.

Cette approche pose plusieurs problèmes. Le premier, c’est sa faisabilité technique. On voit mal comment modifier l’imaginaire de centaines de millions voire de milliards d’humains, à moins peut-être d’employer des méthodes eugénistes et totalitaires (lavage de cerveau via la propagande massive et des camps de rééducation à la chinoise, édition du génome, clonage, etc.). En second lieu, les adeptes de la déconstruction ne remarquent même pas que nous vivons déjà dans une société qui célèbre la nature, ce qui ne l’empêche nullement d’exterminer en masse les espèces vivantes. On ne compte plus les ONG de défense de la nature sauvage, les influenceurs et les auteurs, les documentaires et les films mettant à l’honneur la grande faune, les mammifères marins ou les oiseaux. Plus la société industrielle détruit la nature sauvage, plus elle la sacralise. Troisièmement, l’étude des sociétés tribales montre qu’il n’existe pas de lien ferme entre leur imaginaire et leur capacité à conserver la diversité biologique et les ressources sur leur territoire. C’est avant tout une question de système politique, de sens commun et de technologie. C’est ce dernier point qui est développé ci-après.

Dans un texte intitulé Nature sauvage, nature sauvée ? (2003), l’anthropologue Marcus Colchester, qui travaille depuis plus de 35 ans avec des peuples autochtones, explique pourquoi les sociétés tribales ont un impact écologique généralement faible[1]. Il note que ces groupes humains sont bien plus égalitaires que les sociétés industrielles et étatiques. Ensuite, de nombreux peuples tribaux sont anthropocentristes (ils préservent leurs ressources parce qu’il en va de leur survie à long terme) ; ils respectent rarement les tabous alimentaires et se moquent de « conserver » la nature ; et dans de nombreux cas c’est de façon involontaire qu’ils limitent leur impact (techniques de chasse peu efficaces, nomadisme quand la zone de chasse s’épuise). En revanche, dans d’autres cas, lorsque la densité démographique augmente, il peut exister des systèmes réglementaires plus stricts sur l’utilisation des ressources. Mais dans tous les cas, les croyances relatives à la place de l’humain dans la nature semblent jouer un rôle très secondaire dans la capacité des peuples autochtones à limiter l’exploitation de leurs terres.

Ci-dessous, le chapitre 6 de l’essai de Colchester a été reproduit dans sa totalité.

Pour aller plus loin :

- Les sociétés tribales sont l’avenir l’humanité (John Bodley)

- Une autre histoire du progrès (John Bodley)

- La vérité au sujet de la vie primitive (Ted Kaczynski[2])

Photo d’illustration : indiens Guayaki (ou Aché), des chasseurs-cueilleurs nomades des forêts tropicales de l’est du Paraguay.

Société et biodiversité (par Marcus Colchester)

L’idée de la nature sauvage comme une région intacte, non apprivoisée, est essentiellement une conception urbaine, une vision de gens qui sont très éloignés de l’environnement naturel dont ils dépendent pour les matières premières. Les habitants des zones rurales ont une vision différente de ce que les citadins désignent comme nature sauvage, et ils fondent leur utilisation de la terre et leurs modes de gestion des ressources sur cette autre vision. Les autochtones des tropiques, par exemple, ne considèrent pas l’environnement forestier tropical comme sauvage ; c’est leur foyer.

– Gómez-Pompa et Kaus

Si l’expérience de la gestion étatique montre qu’on ne peut pas lui faire confiance pour défendre la diversité biologique, la question qui vient alors à l’esprit des conservationnistes est de savoir si d’autres institutions, autochtones peut-être, sont fiables. Nombreux sont ceux qui ont expliqué que les sociétés autochtones vivent en harmonie avec leur environnement naturel, et qu’elles en sont donc les meilleures gardiennes ; c’est là un argument que bien des autochtones eux-mêmes ont utilisé pour soutenir leurs revendications en faveur d’une reconnaissance de leurs droits territoriaux. En effet, la plus grande part du soutien que les peuples autochtones ont pu trouver dans le Nord industrialisé résulte de cette croyance selon laquelle les peuples autochtones sont à la fois plus proches de la nature et motivés par une éthique de la conservation.

Il y a de bonnes raisons de croire que bien des systèmes autochtones d’utilisation des ressources sont relativement bénins. En général, les communautés autochtones ont développé des façons de vivre qui s’harmonisent avec leur environnement. Bien souvent, leur environnement est moins modifié et dégradé que les zones à l’entour. Parce que ces peuples sont souvent orientés en premier lieu vers l’autosuffisance, et seulement en second lieu vers la production d’un surplus pour le commerce, leurs économies et leurs techniques traditionnelles sont respectueuses de l’environnement. La longue fréquentation de leur territoire a développé chez eux de puissants liens avec leurs terres, liens qui se manifestent aussi bien dans les coutumes que dans des structures religieuses et symboliques complexes, et dans une connaissance extrêmement détaillée de leurs ressources. Cette connaissance peut être codée dans des traditions transmises et raffinées de génération en génération, si bien que la justification pratique de certaines coutumes n’est pas nécessairement évidente aux yeux des chercheurs, pas plus qu’à ceux des résidents eux-mêmes. L’essentiel est que bien des autochtones voient clairement que leur survie à long terme dépend du soin qu’ils apportent à leurs terres pour le bien des générations futures. Comme Victor King le remarque à propos des autochtones de Bornéo, “la conception traditionnelle des natifs de Bornéo est que les ressources naturelles leur sont confiées pour les générations futures”.

Cette combinaison d’une longue association passée avec leur milieu et d’un engagement à y rester dans l’avenir donne aux peuples autochtones un très bon équipement intellectuel pour une gestion prudente du présent.

Cette combinaison d’une longue association passée avec leur milieu et d’un engagement à y rester dans l’avenir donne aux peuples autochtones un très bon équipement intellectuel pour une gestion prudente du présent. Pourtant, presque partout, les sociétés autochtones subissent un changement rapide et il n’est pas sûr que l’équilibre qu’elles ont en général maintenu puisse survivre dans des circonstances différentes.

En premier lieu, beaucoup de peuples autochtones ont perdu une grande partie de leur territoire ancestral au profit d’étrangers, ce qui a provoqué une trop grande concentration de population sur un trop petit espace, bouleversant les modèles traditionnels de propriété, d’utilisation et de gestion de la terre. La croissance démographique de la population autochtone a également accentué la pression sur l’environnement. Un besoin croissant d’argent, tantôt imposé de l’extérieur, tantôt généré de l’intérieur, charge lourdement l’économie et l’environnement en vue de la production d’un surplus commercialisable. Des technologies nouvelles telles que les outils en acier venus remplacer les outils de pierre, les tronçonneuses, les fusils de chasse, les machines agricoles et les engins de transport, les nouveaux produits agricoles et agrochimiques, peuvent transformer radicalement les modes d’utilisation de la terre. En même temps, les systèmes de valeurs traditionnels, l’organisation sociale et les processus de prise de décision peuvent être également transformés, et non seulement sous l’effet de pressions extérieures. Toutes ces forces finissent par bouleverser les rapports des autochtones avec leur environnement et peuvent avoir pour résultat une surexploitation des terres et une dégradation du milieu.

Depuis que l’écologie est devenue une science à la mode, on a avancé que non seulement les relations des sociétés autochtones avec leur environnement ont toujours été relativement stables – ce qui est un fait observable – mais que cet équilibre est une condition consciemment recherchée qu’elles s’efforcent de maintenir. Par exemple, l’anthropologue colombien Reichel-Dolmatoff considère que certaines notions des Indiens tukano à propos de l’énergie vitale ou des dangers liés à l’excès de nourriture ou de plaisir sexuel sont analogues aux concepts écologistes de l’énergie et de la rétroaction négative. De la même manière, McDonald a expliqué que le système des tabous alimentaires découvert dans de nombreuses sociétés amazoniennes est une sorte d’« agence primitive de protection de l’environnement ». Il est aussi devenu courant dans certains cercles d’admettre que les peuples autochtones sont, à leur manière, pleinement conscients des dangers de la surexploitation du milieu, et même qu’ils ont leur propre « cosmovision conservationniste ».

Il s’agit sans doute là d’exagérations. Comme l’Indien kuna Nicanor Gonsalez le fait remarquer :

« Ce que j’ai compris en discutant avec les autorités, les groupes et les individus autochtones, c’est qu’ils sont familiarisés avec les lois de la nature. Ils ne sont pas pour autant conservationnistes ; ils savent plutôt comment mettre en relation les humains et la nature […]. Dans ce sens, donc, je ne pense pas qu’on puisse dire que les peuples autochtones sont conservationnistes, comme cela est défini par les écologistes. Nous ne sommes pas des amoureux de la nature. A aucun moment les groupes autochtones n’ont intégré les concepts de conservation ou d’écologie dans leur vocabulaire traditionnel. Nous parlons plutôt de la Mère Nature. Les autres organisations doivent bien comprendre ce point avant de se précipiter à résoudre un problème avec la population autochtone. »

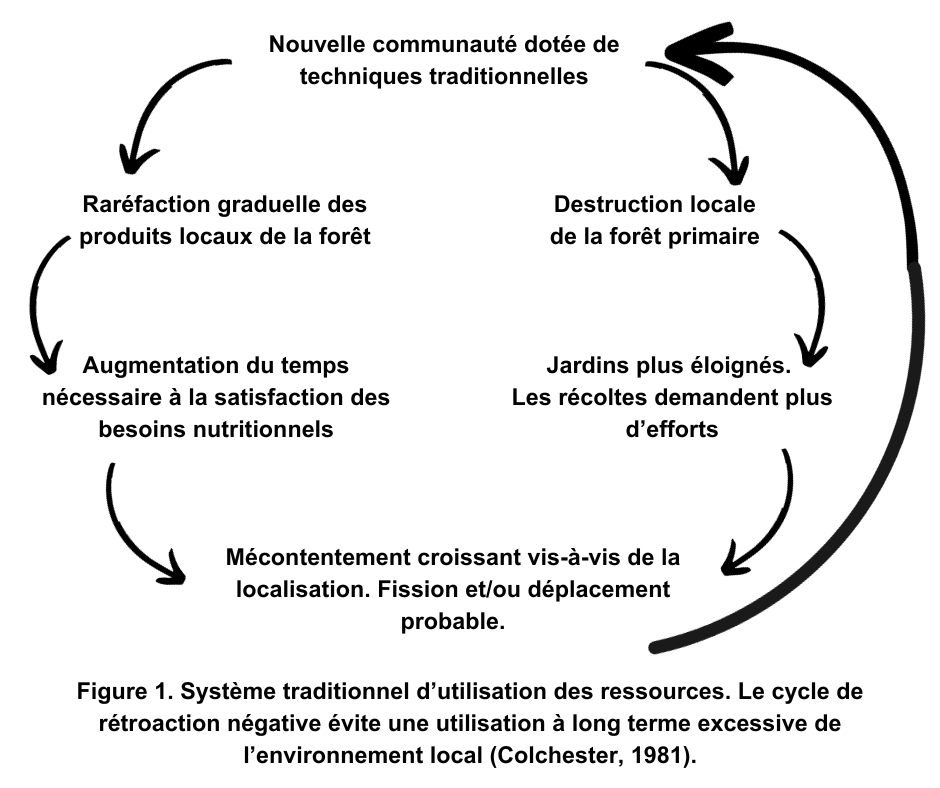

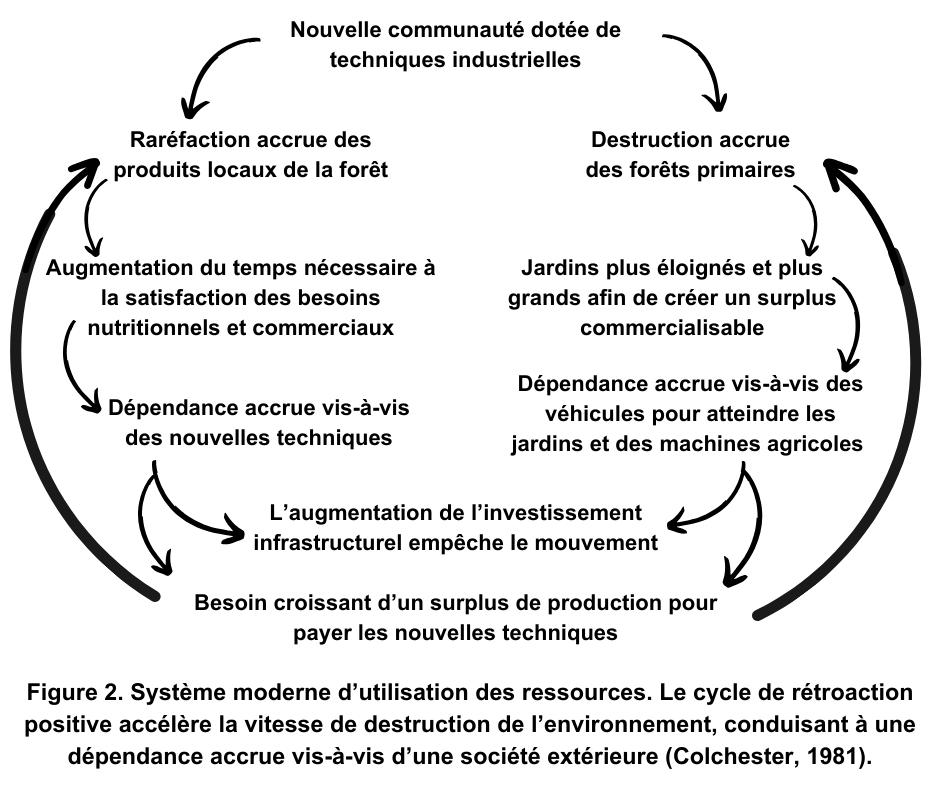

Les affirmations selon lesquelles les peuples autochtones modèrent consciemment leur démographie et leur utilisation des ressources en réponse à l’appauvrissement de leur environnement n’ont jamais été empiriquement démontrées. Au contraire, les recherches de terrain visant à établir des liens entre les systèmes de croyances autochtones et les modèles actuels d’utilisation des ressources ont montré à quel point ces connexions sont en fait ténues. La lecture d’une éthique de la conservation dans le symbolisme religieux ou dans les systèmes de croyance autochtones est fortement subjective, et de nombreuses études montrent qu’il y a peu de corrélation entre les croyances prescrivant certaines pratiques et les comportements réels. En Amazonie, les prohibitions alimentaires concernant certains produits sont habituellement transgressées. N’ayant pas d’instances de décision centralisées, ces sociétés égalitaires ne succombent pas non plus à la « tyrannie de la coutume ». Beaucoup d’Indiens d’Amazonie, a-t-on découvert, ont une attitude plus opportuniste que conservationniste à l’égard de l’environnement et réalisent un équilibre écologique surtout parce que leur système politique traditionnel et leur modèle d’habitat les incitent à la mobilité. Les Indiens déplacent ainsi leurs villages, leurs territoires de chasse et de pêche une fois les lieux épuisés, parce que cela demande moins d’efforts que de rester à un endroit dont le rendement a baissé. L’équilibre est ainsi atteint involontairement par rétroaction négative, plutôt que par le souci conscient d’éviter une utilisation excessive. Les demandes du marché et d’autres pressions qui sédentarisent et agrandissent ces communautés, perturbant ainsi les modèles traditionnels de résidence et d’habitat, jointes aux nouvelles technologies telles que les hors-bord qui diminuent la durée des trajets et les machines agricoles, peuvent bouleverser ces cycles de rétroactions négatives et conduire les communautés indiennes à surexploiter leur lieu d’habitation (voir figures ci-dessous).

Les études de Robert Harms sur les Nunu d’Afrique centrale ont elles aussi montré que l’équilibre qu’ils réalisent avec leur environnement n’est pas le résultat de leur souci d’éviter sa surexploitation mais, au contraire, la conséquence involontaire de leur système d’occupation des sols, par lequel les villages affirment leurs droits exclusifs sur certaines étendues de forêts, de rivières, d’étangs et de marais. Comme en Amazonie, ce sont les systèmes politiques des sociétés et les modèles d’habitat qui concourent à l’équilibre. La conclusion d’une recension récente de la littérature disponible sur les sociétés amazoniennes est que « les populations tribales d’Amazonie ne fournissent pas un effort actif ou concerté pour conserver les ressources en poisson et en gibier. Cependant, il est clair que dans la plupart des cas une politique de conservation n’est pas nécessaire, car les besoins courants de subsistance n’ont pas provoqué la pénurie de ressources ».

Malheureusement, nous manquons d’études aussi détaillées sur les systèmes autochtones d’utilisation des ressources dans d’autres régions. On peut observer en général que, à la différence de l’Amazonie au peuplement dispersé et aux organisations acéphales, les zones plus densément peuplées obéissent à des règles plus strictes sur l’accès aux ressources naturelles et sur leur utilisation. Les terres collectives peuvent être la propriété d’un clan ou d’une famille, et leur utilisation peut être placée sous le contrôle des anciens de la communauté, des chefs ou d’autres autorités politiques. Dans ces circonstances, une gestion des ressources cherchant à éviter leur surexploitation peut être explicite, consciente et hautement efficace. Les conservationnistes qui craignent que la perte des systèmes de croyances n’entraîne un effondrement des systèmes autochtones de conservation pourraient bien se tromper de risque. Les principales menaces viendront de l’effondrement des systèmes politiques communautaires, à commencer par ceux qui concernent la tenure des sols et la répartition des droits. Cet aspect ne peut certainement pas être dissocié des croyances et des valeurs, mais de nombreuses sociétés, notamment en Afrique, montrent une remarquable continuité de leur système politique et de leur gestion de la terre après avoir subi des transformations religieuses profondes.

Ces conclusions valent sans doute aussi pour les conservationnistes progressistes et les spécialistes du développement des communautés, qui ont commencé à intensifier leurs efforts pour préserver les systèmes autochtones de gestion des ressources lorsque la situation de la population est modifiée. Mais leurs tentatives se sont généralement axées sur les originalités techniques – modalités de sylviculture, exploitation des produits forestiers non ligneux, etc. – ou sur la documentation des savoirs autochtones. Ils feraient mieux d’orienter leurs efforts vers la compréhension des politiques de gestion des ressources de la communauté.

Certains puristes objecteront pourtant que toute interférence humaine dans les écosystèmes causera une diminution de la biodiversité, et prôneront donc la protection de zones naturelles vierges. Même en laissant provisoirement de côté les défauts éthiques et culturels d’une telle approche, ces arguments restent suspects pour un certain nombre de raisons techniques. Tout d’abord, à l’heure actuelle on tend à considérer que les systèmes climaciques ne correspondent pas à la norme: « la nature est de plus en plus perçue comme se trouvant dans un état de changement continuel ». En outre, dans certaines circonstances, l’interaction de l’homme avec les écosystèmes peut renforcer la diversité biologique. Certains conservationnistes commencent à se rendre compte, par exemple, que l’écosystème de prairie du Serengeti se maintient en partie grâce à la présence des Masaï et de leurs troupeaux. Après l’expulsion des Masaï de leurs terres, le Serengeti a été progressivement envahi par la broussaille et les arbres, et les pâturages des antilopes ont donc rétréci.

Il est vrai que les conservationnistes n’ont pas été moins sélectifs que les autochtones dans leurs priorités de conservation de la biodiversité. Les gros mammifères sont tout aussi appréciés par eux que par les peuples autochtones, quoique pour des raisons très différentes, mais ces derniers se soucient sans doute davantage que les premiers de préserver la diversité des plantes et des fruits qu’ils cueillent, et la qualité de leurs forêts de bassin versant.

La réalité que les conservationnistes ont eu du mal à admettre est que le choix n’est pas entre une nature sauvage intacte et l’utilisation de la nature par l’homme, mais bien entre différents modes d’utilisation et entre différentes sortes de contrôle politique. Les conservationnistes commencent à comprendre que l’exclusion des communautés locales de la prise de décision et du contrôle va à l’encontre des intérêts de tous. Le défi consiste à trouver de nouveaux modèles pour la participation des populations locales dans la gestion de la conservation.

Comme le signale un rapport récent du WWF :

« La perte de leurs droits traditionnels peut réduire l’intérêt des gens pour un aménagement de la terre de longue durée et, de ce fait, la création d’une aire protégée est susceptible d’augmenter les atteintes à ces mêmes valeurs qu’elle était au départ censée préserver […] La clôture d’une aire protégée est rarement la solution définitive au problème des communautés locales déplacées, que cela soit ou non justifié du point de vue éthique. »

Marcus Colchester

Pour continuer à bénéficier d’un média 100 % indépendant de l’influence étatique et industrielle

-

Texte pouvant être téléchargé sur le site du Mouvement mondial pour les forêts tropicales : https://www.wrm.org.uy/fr/autres-informations/nature-sauvage-nature-sauvee-peuples-autochtones-aires-protegees-et-conservation-de-la-biodiversite ↑

-

Voir Theodore Kaczynski, L’esclavage technologique, volume 1, 2022. ↑