Les infrastructures : socle des Empires, nuisance sociale et écologique millénaire (2/3)

« La pensée grecque et romaine est restée ambivalente à l’égard de la technologie, à la fois fière des grandes œuvres de l’humanité et certaine que ces œuvres abimaient la Terre, défiaient les dieux et appelaient le châtiment divin. L’ampleur des dommages causés par la technologie à l’environnement dépend en grande partie de l’efficacité des machines ainsi que de la nature et de l’importance des sources d’énergie disponibles. En général, les technologies plus puissantes produisent des effets plus profonds et plus étendus, des effets causés directement et indirectement par la demande de ressources telles que le combustible[1]. »

– J. Donald Hughes, historien de l’environnement

Dans le premier article de cette série, nous avons mis en lumière l’importance stratégique des infrastructures de transport et de communication dans la construction et le développement des États puis des Empires. Il est maintenant temps de s’intéresser aux implications écologiques et sociales des infrastructures dans les sociétés préindustrielles (et pas seulement celles concernant les réseaux de transport et de communication). Cet article est à mettre en regard avec la novlangue écologiste contemporaine qui affirme pouvoir sauver la planète par la réindustrialisation, c’est-à-dire en construisant des usines, des machines et des infrastructures « bas carbone », « vertes » ou « bleues[2] ».

Pour accéder rapidement aux autres sections de cette enquête :

Image en une : la Citerne Basilique d’Istanbul est une gigantesque réserve d’eau souterraine construite au VIe siècle sous l’Empereur Justinien. Sa capacité est estimée à 78 000 mètres cubes.

Le système civilisationnel en cause

Nous avons déjà vu que les sociétés étatiques et urbaines prémodernes étaient structurellement insoutenables, que les mesures de conservation mises en place par les élites avaient toujours pour objectif premier d’empêcher l’effondrement et jamais de stopper le désastre écologique[3]. C’est toujours le cas aujourd’hui, en témoigne la fameuse doctrine de la « résilience » scandée par tous les escrocs de l’écologie contemporaine[4].

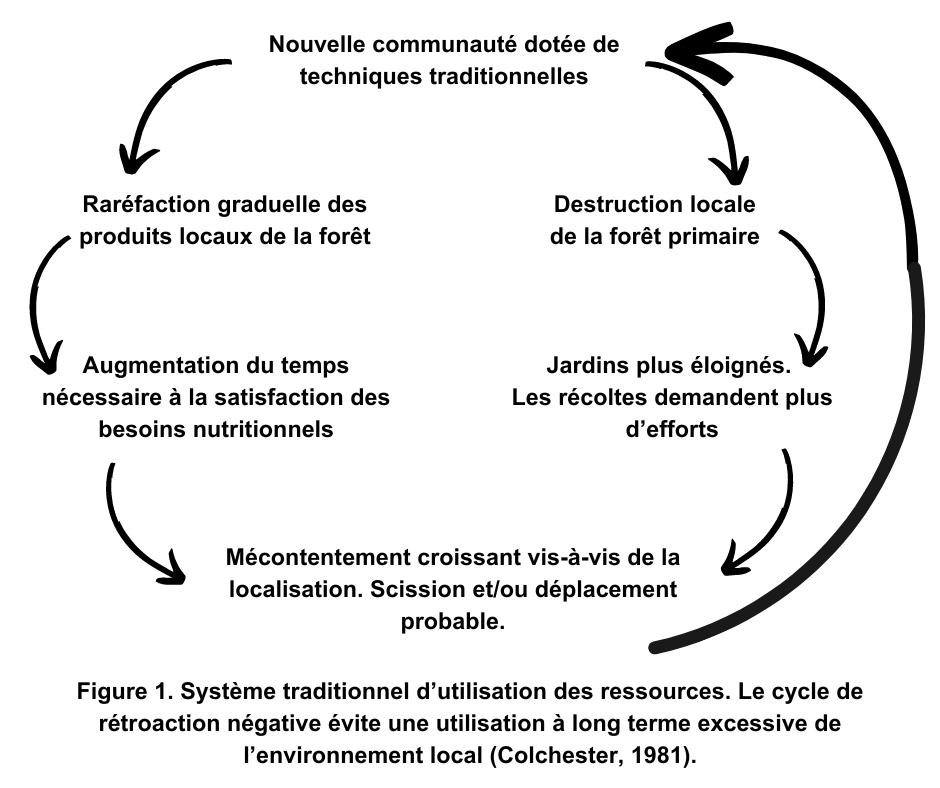

Même les sociétés primitives, dotées d’une « technologie à petite échelle[5] » ou « technique démocratique[6] », faiblement puissante, peuvent épuiser leur milieu. Les conséquences sont la famine ou la migration forcée, ce qui permet au milieu de se régénérer[7]. Ce phénomène de prédation excessive ne se limite pas aux humains, loin de là. Il existe quantités d’exemples d’herbivores et de prédateurs qui ont considérablement réduit la population des espèces dont ils se nourrissent[8]. La nature n’est pas figée, il n’existe pas de stabilité durable dans la nature mais des équilibres dynamiques. La différence majeure avec le système naturel, humain ou non humain, c’est qu’il se heurte rapidement à des limites – raréfaction de la nourriture, prédation, compétition, maladies, parasites, temps et climat[9]. Ces limites jouent un rôle de régulateur. Ainsi, la plupart des espèces qui connaissent occasionnellement une grave chute démographique peuvent s’en remettre[10], et le rythme d’extinction reste modéré[11].

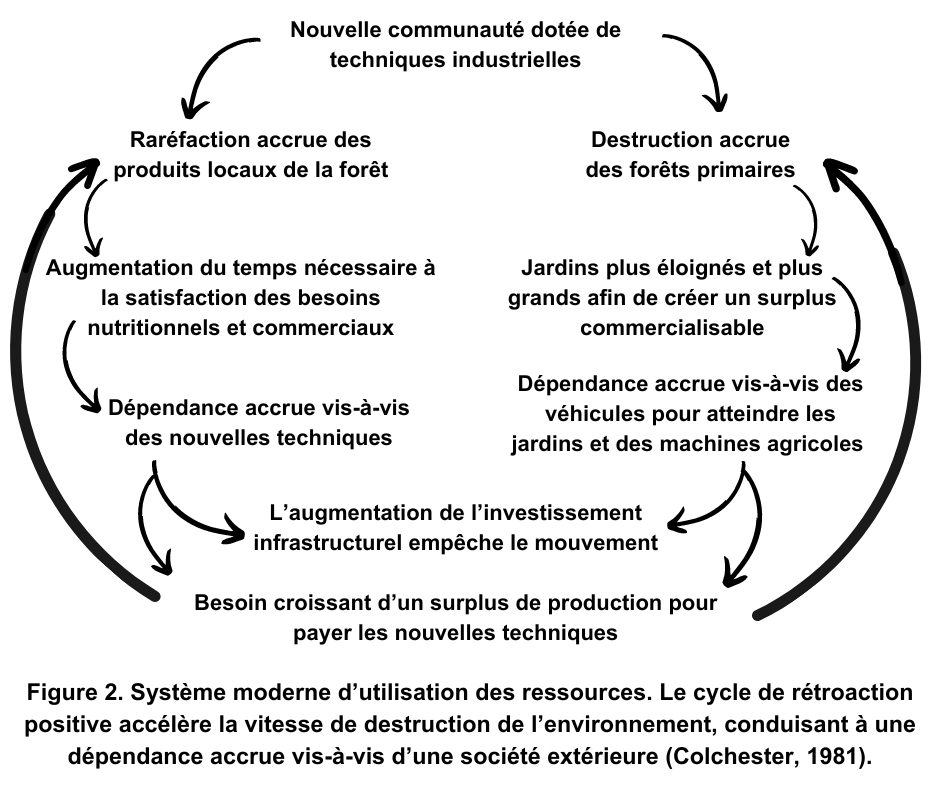

À l’opposé, le système civilisationnel s’organise de façon à repousser toujours plus loin les limites naturelles[12]. L’un des principaux moyens de faire reculer ces limites est la technologie, en particulier les technologies à grande échelle telles que les infrastructures. Les infrastructures demandent des quantités importantes de ressources renouvelables et non renouvelables, et permettent en retour d’accroître encore la consommation globale en facilitant l’accès à de nouvelles ressources. La civilisation entre dans un engrenage, une surenchère technique, et s’engage alors dans une véritable guerre contre la nature. Les premiers urbains changent d’attitude vis-à-vis du monde sauvage[13]. Pour prévenir un aggravement de la surexploitation écologique, la seule issue serait la fragmentation en petits groupes et la migration hors des villes, vers des zones cultivables et/ou riches en ressources (poisson, gibier, etc.). Mais lorsque l’autorité centrale s’est déjà trop développée, elle empêche par la force toute tentative de sécession. Le pouvoir peut prendre des mesures pour limiter la déplétion des ressources et développer de nouvelles techniques afin d’extraire des ressources encore inexploitées, intensifier l’exploitation des ressources accessibles, ou piller des ressources situées dans des zones toujours plus éloignées[14]. Certains historiens estiment par exemple que la pénurie de bois dans l’Angleterre préindustrielle a fortement incité les autorités à se tourner vers l’exploitation d’une nouvelle source d’énergie – le charbon – pour éviter l’effondrement, avec les conséquences que l’on connaît.

L’historien J. Donald Hughes consacre dans son livre un chapitre aux villes antiques qui ont systématiquement épuisé à la fois leur environnement local et des zones de plus en plus reculées à mesure que leur puissance technique augmentait. C’est le développement technologique, incluant les infrastructures et les moyens de transport indispensables à l’importation de nouvelles ressources (navires, chariots, ports, routes, etc.), qui a rendu matériellement possible la surexploitation de la nature sur une longue période de temps :

« De nombreux problèmes rencontrés dans les villes modernes ne sont pas nouveaux ; les villes anciennes ont expérimenté plus ou moins la même chose. Mais les effets de l’urbanisme ne se limitaient en aucun cas à la zone couverte par les habitations et les champs, ni même au territoire plus vaste sur lequel une ville exerçait son autorité politique. Chaque ville exploitait les ressources des terres qu’elle pouvait dominer le long de ses frontières. Les tentacules du commerce et du pouvoir économique s’étendaient même au-delà des frontières pour obtenir des matériaux précieux de toutes sortes en provenance de terres lointaines, outre-mer ou au-delà des barrières montagneuses et désertiques. Le déboisement de lieux isolés répondait à la demande de villes lointaines, de sorte que les cèdres du Liban étaient sacrifiés pour construire les flottes d’Antioche et d’Alexandrie, ou pour orner les palais des empereurs et des impératrices romains.

L’impact économique considérable des villes n’est nulle part plus évident que dans les efforts déployés pour importer des céréales afin de nourrir leurs populations affamées. L’influence de la Grèce s’étendait jusqu’à l’arrière-pays de la mer Noire, Rome importait des denrées d’Afrique du Nord et des navires en quête de céréales se rendaient dans les ports égyptiens depuis les villes méditerranéennes les plus éloignées. L’incapacité des villes anciennes à adapter harmonieusement leur économie aux systèmes naturels est l’une des causes fondamentales de leur déclin. C’est pourquoi il ne reste aujourd’hui d’un grand nombre de villes antiques que des ruines au milieu de paysages érodés et arides. Elles ont trop sollicité les ressources disponibles, les ont épuisées dans leur sphère d’influence, puis ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour accéder à des ressources supplémentaires, jusqu’à ce que cette politique finisse également par échouer. Les villes antiques ont échoué parce qu’elles n’ont pas réussi à maintenir l’équilibre avec leur propre environnement, un équilibre nécessaire à la survie à long terme de toute communauté humaine.

Les centres urbains traitaient la nature comme une mine en apparence inépuisable plutôt que comme un système vivant, comme un empire exploitable plutôt qu’une partie d’un ensemble organique dont elles faisaient partie intégrante. Les perturbations écologiques se sont conjuguées aux forces sociales, politiques et économiques pour soit faire disparaître de nombreuses villes grecques et romaines, soit les rendre méconnaissables. La fragmentation du monde antique engendrait dans la plupart des cas un déclin désastreux du niveau de civilisation. L’impact sur l’environnement a été si important qu’il en devint autodestructeur. Ces forces sont aussi à l’œuvre dans le monde moderne, et les sociétés contemporaines les orientent de toute évidence selon une vision rappelant le monde antique. Une vision qui s’est déjà soldée par un échec[15]. »

Sans surprise, Hughes colporte le mythe de l’équilibre dans la nature déjà évoqué plus haut dans notre article. De plus, il verse dans l’idéalisme habituel en écrivant que les villes « n’ont pas réussi à maintenir l’équilibre avec leur environnement ». Il laisse ainsi supposer qu’avec le bon gouvernement, la bonne attitude, la bonne vision, une ville parviendrait à « maintenir l’équilibre avec son environnement », à devenir écologiquement soutenable. La ville et la technologie seraient « neutres », tout est une question de bonne ou mauvaise gestion des affaires humaines. On connaît l’écueil. Comme la plupart des écologistes, Hughes est atteint de dissonance cognitive. Après avoir décrit durant plus de 300 pages le carnage écologique qui accompagne systématiquement le développement d’une civilisation, il déplore le « déclin désastreux du niveau de civilisation » qui accompagne l’effondrement du monde antique. Malheureusement pour nos amis idéalistes, dans le monde réel le délire d’une croissance infinie dans un monde fini est une conséquence matérielle indissociable du processus d’urbanisation, de la civilisation[16].

Canaux, systèmes d’irrigation et aqueducs dans l’Antiquité

Dans l’Antiquité, les sociétés étatiques et urbaines ont développé ou perfectionné d’autres types d’infrastructures que les systèmes de communication et de transport, notamment pour intensifier l’exploitation de l’eau et de la terre. Les premiers systèmes d’irrigation remontent à 6 000 ans av. J.-C. dans l’actuelle Iran, mais on trouve des vestiges millénaires de telles infrastructures un peu partout dans le monde[17]. Hughes explique que l’irrigation a permis l’agriculture intensive et l’émergence de grands centres urbains à l’âge du bronze :

« La révolution urbaine, qui s’accompagne d’un développement des villes, a été rendue possible par une nouvelle relation entre l’homme et l’environnement, marquée par une agriculture plus intensive utilisant deux nouvelles inventions : la charrue et l’irrigation systématique à grande échelle[18]. »

Même si l’irrigation à petite échelle pouvait exister « avant l’émergence de quelque chose qui ressemble à un État[19] », il faut se garder d’en conclure trop vite – comme l’archéologue David Wengrow et l’anthropologue David Graeber[20] – que l’irrigation était une invention géniale ou que l’organisation sociale à l’origine de cette réalisation était forcément démocratique et égalitaire[21]. Cette infrastructure a d’ailleurs favorisé l’émergence de l’État qui l’a dans la plupart des cas considérablement développé pour répondre à ses besoins croissants[22]. La mise en œuvre de systèmes techniques plus puissants et complexes requiert une organisation sociale de plus en plus hiérarchique, autoritaire et inégalitaire. Il s’agit d’une nécessité matérielle. Il ne peut en être autrement pour organiser le travail d’un grand nombre d’individus réalisant des tâches de plus en plus spécialisées[23].

D’après Hughes :

« L’irrigation était une forme de technologie sacrée et artistiquement représentée comme une activité du pharaon et même des dieux. La construction de canaux apparaissait comme l’une des principales occupations de ceux qui vivaient dans le monde béni de l’au-delà. Certains spécialistes soutiennent que la monarchie absolue du pharaon est née de la nécessité de rassembler la main-d’œuvre et de diriger les travaux d’ingénierie hydraulique à l’échelle nationale. Cette théorie est étayée par la tête de massue du roi Scorpion de la première dynastie, qui montre le roi en train de creuser un canal, et par l’importance sociale du titre de « Creuseur de Canaux[24] ». Il est vrai que tous les Égyptiens de sexe masculin, à l’exception des membres de la noblesse et du clergé, étaient astreints à un travail obligatoire. Ils devaient travailler de deux à quatre mois par an pour le pharaon durant la période de jachère agricole. Cette main-d’œuvre était employée à la réalisation de grands travaux publics, qu’il s’agisse de monuments ou de structures de contrôle et de distribution de l’eau. Mais des recherches récentes ont permis de découvrir que des fonctionnaires locaux supervisaient la plupart des travaux d’irrigation, et Butzer affirme que les petites provinces appelées nomes se sont développées en tant qu’unités d’irrigation locales. L’irrigation a permis d’accroître la superficie des terres cultivées au-delà de celles qui étaient initialement inondées par le Nil. Les deux types de terres restaient distincts. Les ouvriers locaux draguaient les canaux, creusaient des fossés, construisaient des barrages en terre, des digues et des bassins, et remontaient l’eau avec des seaux, activités qui étaient considérées comme sacrées[25]. »

Un problème récurrent avec l’irrigation est la salinisation qui finit par stériliser les sols, particulièrement dans les zones arides.

« La salinisation, c’est-à-dire l’accumulation de sels dans le sol suite à l’évaporation de l’eau, représente un danger partout où l’irrigation est pratiquée dans des climats secs, et elle était malheureusement courante en Mésopotamie.

[…]

La salinisation est un problème gênant de l’irrigation. Elle peut être évitée par un bon drainage, mais dans les bassins mal drainés, le sel peut se concentrer dans le sol au point de nuire à la croissance des plantes. Les marais côtiers et les deltas fluviaux où l’écoulement de l’eau douce est entravé souffrent de salinisation due à l’eau de mer. »

À noter que la salinisation peut aussi survenir suite au défrichement des terres ou encore à une surexploitation des nappes phréatiques[26].

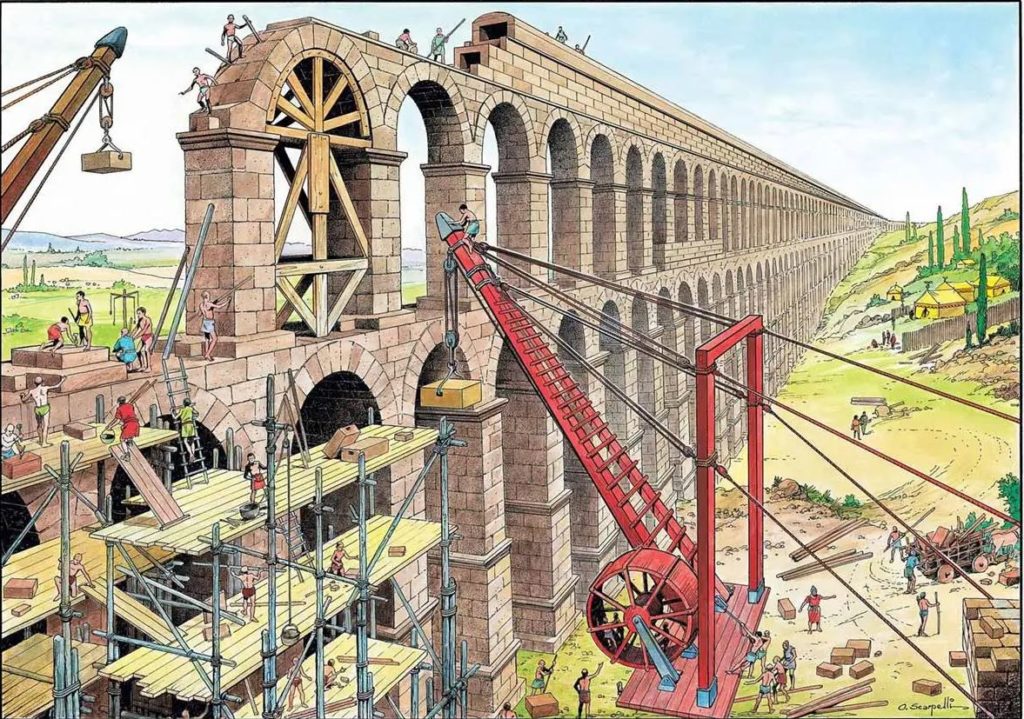

La Rome antique se démarque par sa folie des grandeurs avec un réseau de 507 km de canaux qui alimentait la capitale de l’Empire à partir des sources environnantes.

« Selon certains calculs, une fois achevés, les aqueducs de Rome acheminaient 1,15 million de mètres cubes d’eau par jour environ, soit 900 litres par personne. Ce réseau fournissait en eau onze grands bains ainsi que 900 bains publics et près de 1 400 fontaines décoratives et piscines privées[27]. »

Des infrastructures qui ont permis aux moustiques de pulluler et au paludisme de se répandre dans l’Empire[28]. Le réseau acheminait plus du double de ce que reçoivent les habitants de Rome aujourd’hui, ce qui montre un peu l’échelle proprement délirante du pillage de l’eau organisé par les élites de l’Empire[29]. À noter que les aqueducs romains servaient aussi de système d’irrigation. Il va sans dire que l’édification de telles infrastructures demandait, à l’instar des routes, une organisation sociale hiérarchique ainsi qu’une importante division et spécialisation du travail. Les aqueducs de Rome étaient par exemple entretenus par des esclaves. L’Empire romain n’aurait jamais pu construire ses infrastructures et les entretenir sans ses 5 à 10 millions d’esclaves sur une population estimée à 50 millions d’individus au premier siècle de notre ère[30].

Contrairement à une idée reçue, la Rome antique n’a pas inventé le système de collecte des eaux usées et des déchets. Plusieurs millénaires av. J.-C., les premières villes à s’être développées en Orient et au Moyen-Orient avaient déjà pris des mesures pour traiter le flux incessant de déchets et leur accumulation[31]. Preuve une nouvelle fois que la ville est une aberration de l’évolution, une anomalie contre nature, une tumeur cancéreuse. L’environnement naturel ne peut absorber des flux croissants de déchets même organiques. L’histoire des déchets montre que ces derniers sont devenus un problème seulement avec la révolution urbaine. Les villes ont alors mis en œuvre des politiques et des systèmes techniques pour y remédier plus ou moins efficacement[32].

J. Donald Hughes, Environmental Problems of the Greeks and Romans: Ecology in the Ancient Mediterranean, 2014. ↑

Voir par exemple l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici, l’écologiste décroissant le plus médiatisé de France qui clame « On peut réindustrialiser la France dans une économie décarbonée » : https://www.marianne.net/societe/jancovici-peut-reindustrialiser-la-france-dans-une-economie-decarbonee ↑

Comme souvent, il y a un décalage entre l’objectif d’une mesure politique et la façon dont celle-ci est présentée à l’opinion publique. C’est d’autant plus le cas quand cette mesure risque d’impacter négativement la vie d’un certain nombre de citoyens. Cela vaut également pour le monde économique. Toutes ces choses ont déjà été démontré et analysé en détail, maintes fois et depuis bien longtemps, voir par exemple Edward Bernays, Propaganda : comment manipuler l’opinion en démocratie, 1928.

Voir également Quintus Cicéron. Dans son Petit manuel de campagne électorale écrit il y a 2000 ans, il expliquait aux candidats que l’électorat préfère « un mensonge de ta part plutôt qu’un refus » et que « ce qui est indispensable, c’est de connaître le nom des électeurs, de savoir les flatter, d’être assidu auprès d’eux, de se montrer généreux, de soigner sa réputation et de susciter, pour la manière dont on conduira les affaire de l’État, de vifs espoirs ». ↑

Le terme « résilience » vient de la science des matériaux et désigne sa capacité de résistance à un choc. Selon Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS, la finalité de la résilience est « d’amener les populations en situation de désastre à consentir à la technologie − à Fukushima il s’agit du nucléaire − ; à consentir aux nuisances, en rendant incontournable le fait de “vivre avec” ; à consentir à la participation, à travers la cogestion des dégâts qui déresponsabilise les responsables ; à consentir encore à l’ignorance, en désapprenant à être affecté par ce qui nous touche au plus profond, notre santé notamment ; à consentir, enfin, à expérimenter de nouvelles conditions de vie induites par le désastre. »

Voir Thierry Ribault, Contre la résilience : à Fukushima et ailleurs, 2021. La citation est tirée d’une interview de l’auteur consultable ici : https://sciences-critiques.fr/thierry-ribault-%E2%80%89la-resilience-est-la-nouvelle-religion-detat%E2%80%89/ ↑

Voir Theodore Kaczynski, La Société industrielle et son avenir, 1995. Kaczynski emploie le terme de technologie à grande échelle pour désigner les technologies qui s’appuient sur une organisation sociale complexe, nécessitant une coopération entre un grand nombre d’individus. Il y inclut les aqueducs, routes et systèmes d’égouts développés par l’Empire romain. Lorsque l’organisation sociale complexe s’effondre, la technologie à grande échelle disparaît également. C’est ce qui est arrivé avec les infrastructures romaines qui sont tombées en ruines après l’effondrement de l’Empire. ↑

L’historien des techniques et des sciences Lewis Mumford différencie lui la technique autoritaire (grande échelle, autoritaire, centralisée) de la technique démocratique (petite échelle, égalitaire, décentralisée). Son texte est consultable ici : https://antitechresistance.org/techniques-autoritaires-et-techniques-democratiques-par-lewis-mumford/ ↑

Voir J. Donald Hughes, op. cit.,

« Les premiers humains dépendaient directement de l’environnement naturel pour se nourrir, boire, se vêtir et s’abriter. Leur nombre total et la taille de leurs groupes étaient donc limités. Un trop grand nombre de personnes ne pouvait pas se concentrer sur un petit territoire sans en épuiser les réserves de nourriture et, par conséquent, mourir de faim ou être contraint de partir. Un équilibre naturel était ainsi maintenu entre le nombre d’humains et la capacité biologique de l’environnement local.

[…]

Bien que les chasseurs-cueilleurs aient eu un impact important sur les écosystèmes, ils ont cherché (et souvent réussi) à maintenir l’équilibre avec ces derniers. Ils n’avaient pas vraiment le choix : s’ils endommageaient l’écosystème local, ils en souffriraient aussi. »

Hughes explique également que la technologie à petite échelle des chasseurs-cueilleurs – feu, armes en pierre et matériaux organiques, techniques de chasse diverses, etc. – a pu conduire certains animaux à l’extinction et remplacé certaines zones boisées par des pâturages pour le gibier (ce que faisaient jusqu’à récemment les Indiens d’Amérique du Nord). Les humains du paléolithique ont évidemment modifié leur environnement, n’importe quel animal a un impact sur son milieu. Mais ces impacts restaient relativement faible et surtout réversibles en raison de la faible puissance de leur technologie, ce qui limitait leur capacité à repousser les limites naturelles. ↑

Robert E Ricklefs, Rick Relyea, Écologie: l’économie de la nature, 2019. ↑

Ibid. ↑

Robert E Ricklefs, Rick Relyea, op. cit. ↑

Rappelons ici que l’extinction d’une espèce est quelque chose de normal dans l’évolution naturelle

Les scientifiques appellent ça « taux naturel ou normal d’extinction », en anglais background extinction rate : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_normal_d%27extinction

Il y a un rythme normal d’extinction des espèces, mais celui-ci est devenu anormalement élevé à cause du développement des sociétés urbaines, et n’a fait que s’accroître avec la montée en puissance de leur technologie à grande échelle. ↑

L’anomalie évolutive incarnée par le système civilisationnel n’est jamais aussi bien illustrée que par son enfer sanitaire. Voir Christopher Ryan, Civilisés à en mourir. Le prix du progrès, 2019 :

« La plupart des maladies infectieuses dont les vaccins nous protègent, par exemple, ont émergé parce que les humains se sont mis à vivre aux côtés de nombreux animaux domestiques dont les élevages constituent de véritables boites de pétri pour virus et autres pathogènes passant de leurs espèces à la nôtre. La grippe, la varicelle, la tuberculose, le choléra, les maladies cardiaques, la dépression, le paludisme, la carie dentaire, la plupart des types de cancer et l’immense majorité des maladies et problèmes sanitaires dont souffre notre espèce sont des produits de divers aspects de la civilisation : la domestication des animaux, le fait de vivre dans des villes densément peuplées, les égouts à ciel ouvert, les aliments contaminés par des pesticides, le détraquement de notre microbiote, et ainsi de suite. »

L’essor de la civilisation est également liée au début d’une ère d’extinction culturelle de masse, voir Hanzhi Zhang et Ruth Mace, « Cultural extinction in evolutionary perspective », Evolutionary Human Sciences, 2021. ↑

Le changement de milieu matériel modifie l’imaginaire. J. Donald Hughes décrit ce changement d’attitude dans son ouvrage, ce qui vient appuyer notre perspective matérialiste.

« L’attitude des citadins à l’égard de l’environnement naturel témoigne d’un changement frappant par rapport à celle des chasseurs-cueilleurs, des premiers agriculteurs et des bergers. C’est comme si les murs des villes et le tracé rectiligne des canaux avaient séparé les humains des villes de la nature sauvage. Une attitude de confrontation s’est substituée au sentiment de coopération qui prévalait auparavant. Cette attitude se retrouve dans la littérature du Proche-Orient, depuis les débuts de l’époque sumérienne jusqu’aux écrits akkadiens et assyriens, qui emploient souvent l’image d’un combat pour décrire cette nouvelle relation avec la nature. Dans les mythes de la création, la nature était représentée par un monstre féminin du chaos qu’un dieu-héros affrontait et achevait. Ce n’est que grâce aux conquêtes des dieux et au travail constant de leurs disciples humains que l’état chaotique naturel de l’univers a pu être dompté et que l’ordre a pu être établi. Le plan de la ville, avec ses rues droites et ses murs solides, et le tracé régulier des canaux dans la campagne étaient considérés comme des imitations terrestres de l’ordre céleste que les dieux avaient établi. »

Cette guerre contre la nature n’est jamais aussi bien contée que par les historiens, ces grands laudateurs de la civilisation. Par exemple Fernand Braudel dans sa Grammaire des civilisations (1963) :

« Vaincre l’hostilité des déserts ou les colères brusques de la Méditerranée, utiliser les vents réguliers de l’océan Indien, endiguer un fleuve, autant d’efforts humains, d’avantages acquis, conquis plutôt.

Mais alors, ces réussites, pourquoi tels hommes en ont-ils été capables, non tels autres, sur tels territoires, non sur tels autres, et cela pendant des générations ?

Arnold Toynbee [historien britannique mort en 1975] avance, à ce propos, une théorie séduisante : à la réussite humaine, il faut toujours un challenge et une response (ce que le français traduit par défi et riposte) ; il faut que la nature se propose à l’homme comme une difficulté à vaincre ; si l’homme relève le défi, sa riposte crée les bases mêmes de sa civilisation. » ↑

Dans son ouvrage, J. Donald Hughes fait régulièrement le lien entre la technologie, la croissance démographique dans les villes et la destruction continue de l’environnement. D’autres sources vont dans ce sens, par exemple Dimitri Van Limbergen, Sadi Maréchal et Wim De Clercq, The Resilience of the Roman Empire, 2020. On peut y lire ceci dans l’introduction :

« La croissance démographique est l’un des principaux moteurs de l’intensification de l’agriculture et de l’innovation agrotechnologique, et comprend la réduction de la jachère naturelle (conduisant finalement à l’abandon de cette technique au profit de systèmes de rotation ou de cultures multiples) et des changements dans le type de cultures (cultures à haut rendement ou à faible rendement, ou cultures ayant des besoins agronomiques faibles ou élevés). »

Il est souligné à plusieurs endroits que la croissance démographique et l’urbanisation ont forcé les agriculteurs et les éleveurs des campagnes à augmenter la production (perfectionnement des techniques de culture et d’élevage, spécialisation dans certaines productions ou encore défrichement des zones boisées pour étendre les zones cultivées et les pâturages). ↑

J. Donald Hughes, op. cit. ↑

Un film documentaire diffusé récemment par Arte s’émerveillait du développement historique d’Amsterdam, Londres et New-York, et de leur capacité à siphonner toujours plus de ressources naturelles grâce au progrès technique. On y apprend comment la construction de canaux de navigation a permis à New York de détruire plus efficacement les terres intérieures et les populations autochtones qui y vivaient :

« On peut dire que le canal de l’Érié [reliant New York au lac Hudson et au lac Érié] va être une sorte d’aspirateur, une pompe permettant à New York d’aspirer la production de l’intérieur du pays [bois, fourrures, charbon entre autres] et de distribuer dans le pays la production importée. Cela rendra la ville complètement incontournable, au sens matériel du terme. C’est par là qu’il faudra passer. »

– Jean-Louis Cohen, historien de l’architecture

Frédéric Wilner, Trois villes à la conquête du monde : Amsterdam, Londres, New York, 2017 ↑

https://en.wikipedia.org/wiki/Irrigation#History ↑

J. Donald Hughes, op. cit. ↑

Voir James C. Scott, Homo Domesticus, 2019 :

« Si la civilisation est considérée comme un accomplissement de l’État, et si la civilisation archaïque est synonyme de sédentarité, agriculture, domus, irrigation et urbanisation, alors il y a quelque chose de radicalement erroné dans la séquence historique telle qu’on la narre traditionnellement. Toutes ces réalisations humaines du Néolithique étaient en place bien avant l’émergence de quelque chose qui ressemble à un État en Mésopotamie. » ↑

Pour David Wengrow, « une civilisation urbaine prospère ne présentant aucun signe perceptible de domination ou d’autorité centrale » équivaut à une société égalitaire et démocratique.

Voir ici : https://aeon.co/essays/an-archeological-revolution-transforms-our-image-of-human-freedoms

Dans Au commencement était…, ouvrage que Wengrow a écrit avec l’anthropologue David Graeber, les auteurs font du révisionnisme historique et passe sous silence les éléments qui invalident leur thèse principale – une société égalitaire et démocratique peut construire une ville et ses infrastructures, et les entretenir sur plusieurs siècles. D’ailleurs, dans l’article de Aeon cité plus haut, Wengrow s’inquiète de « l’érosion de la démocratie ». Il considère donc que la société techno- industrielle capitaliste est une société démocratique. C’est bien la preuve que Wengrow raconte n’importe quoi. Un condensé des critiques de leur ouvrage écrites par des archéologues, des anthropologues et des historiens est à lire ici : https://www.partage-le.com/2022/01/08/graeber-et-wengrow-au-commencement-etait-un-carnaval-didees-fausses-ou-farfelues-dossier/ ↑

Voir la classification des différents types d’organisations sociales dans Pascal Ruby, Les Princes de la Protohistoire et l’émergence de l’État, Patrice Brun, « La genèse de l’État : les apports de l’archéologie », 1999. Les chefferies sont des « unités politiques régionales » simples ou complexes. Ce sont des sociétés hiérarchiques et inégalitaires qui sont sur le plan organisationnel moins complexes, moins vastes et moins puissantes qu’une société à État. Cette dernière se différencie par « l’existence d’une administration, détectable grâce aux diverses marques émises par le pouvoir politique pour signifier l’authenticité et la valeur des objets qui les portent : inventaires, lettres d’accréditation ou de change, sceaux, estampilles, monnaies, etc. » ↑

Voir James C. Scott, Homo Domesticus, 2019 :

« Contrairement à ce que l’on croyait jadis, ce n’est pas l’État qui a inventé l’irrigation dans le but de concentrer la population, et encore moins dans celui de domestiquer les espèces végétales ; c’est à des peuples préétatiques que l’on doit ces innovations. En revanche, une fois institué, l’État a souvent contribué à préserver, amplifier et élargir le territoire agroécologique qui était au fondement de son pouvoir par le biais de ce que nous pourrions appeler l’aménagement étatique du territoire : réparer les canaux victimes du colmatage, creuser de nouveaux canaux d’amenée, installer des prisonniers de guerre sur des terres arables, pénaliser les sujets qui se refusent à cultiver, défricher de nouveaux champs, interdire les activités de subsistance non taxables telles que la cueillette et les cultures itinérantes et s’efforcer d’endiguer la fuite de ses sujets. » ↑

Voir ce texte limpide et très bien argumenté de Nicolas Casaux : https://www.partage-le.com/2021/08/23/les-exigences-des-choses-plutot-que-les-intentions-des-hommes-par-nicolas-casaux/ ↑

Ce que Hughes oublie de préciser, c’est que ce statut ne s’appliquait certainement pas aux ouvriers chargés de creuser et d’entretenir les canaux. Il précise ensuite que les nobles et le clergé n’étaient pas contraints de réaliser ces travaux forcés. ↑

J. Donald Hughes, op. cit. ↑

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salinisation ↑

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/antiquite-culture-generale-aqueducs-des-constructions-extraordinaires-pour-etancher-la-soif-de-rome ↑

https://www.histoire-et-civilisations.com/thematiques/antiquite/la-chute-de-lempire-romain-pourquoi-notre-vision-a-change-75426.php ↑

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueducs_de_Rome ↑

https://www.britishmuseum.org/exhibitions/nero-man-behind-myth/slavery-ancient-rome ↑

Cyrille Harpet, « Le système de collecte des eaux usées. Les Romains n’ont rien inventé. », Encylopedia

of Consumption and Waste, the Social Science of Garbage, Carl. A. Zimring, William M. Rathje,

SAGE Publications, 2012. ↑

https://journals.openedition.org/vertigo/14419 ↑