Agriculture industrielle : une aberration écologique, sociale et économique

Mis à jour le 25/06/2023

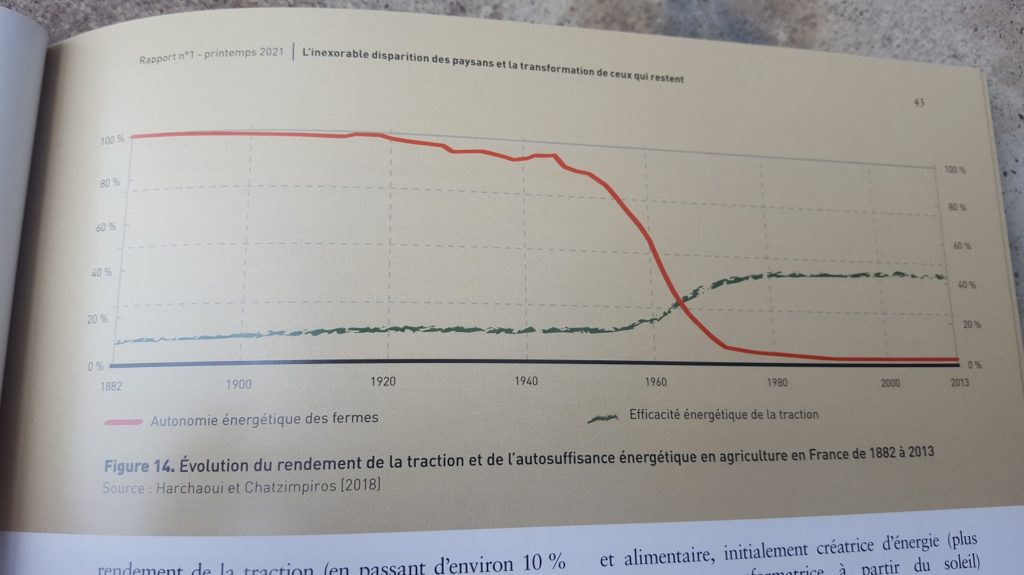

« L’agriculture française va mal : parmi l’ensemble des tenants de modèles agricoles que tout oppose ou presque, voilà une idée qui fait largement consensus. Quels sont les symptômes ? Des impacts écologiques catastrophiques, négligés, bien que largement documentés, mais aussi une saignée sociale : la “modernisation” de l’agriculture se traduit par une disparition continuelle et massive des paysans. Durant la seconde moitié du XXe siècle, tandis que le nombre de tracteurs de nos campagnes augmentait d’environ 1000 %, le nombre de fermes chutait de 70 % et celui des actifs agricoles de 82 %. En d’autres termes, ce sont plus de quatre actifs sur cinq qui ont quitté le travail agricole en seulement quatre décennies, entre 1954 et 1997.

Ce processus entamé par les restructurations mécanisées des années 1950 et 1960 se poursuit à bas bruit, mais implacablement : bien que la presse se fasse l’écho à intervalles réguliers de “la lente hémorragie du monde agricole français”, la question des technologies agricoles qui éliminent et bouleversent la nature du travail humain est sous-documentée. Retracer la trajectoire de la mécanisation de la “Ferme France”, dans les données compilées par le service de la statistique et de la prospective du ministère de l’Agriculture ou dans d’autres sources d’informations publiques, est un parcours du combattant. Les quelques indicateurs établis à l’occasion de ce rapport donnent néanmoins un premier éclairage sur le rôle de la machine dans l’évolution contemporaine de l’agriculture française. »

– L’Atelier paysan

Après avoir rencontré l’Atelier paysan en ce début d’année, je me suis procuré leur rapport « Observations sur les technologies agricoles » publié en 2021. L’Atelier paysan est une coopérative d’autoconstruction qui accompagne les paysans dans la conception et la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.

Je vous propose ci-dessous un bref résumé des trois premières parties du rapport qui s’attardent sur les causes de la disparition des paysans. L’une des causes principales de ce que certains chercheurs qualifient d’ « ethnocide » provient de l’introduction des machines, donc du progrès technologique.

Une saignée continue

« Il y avait encore 2,5 millions de fermes dans les années 1950. On dénombre aujourd’hui 450 000 exploitations dont moins de 300 000 réalisent l’essentiel des volumes produits. En quelques décennies, deux millions de fermes ont disparu et donc des millions d’emplois. Il s’agit là d’un plan social d’envergure mais pourtant rarement considéré comme tel[1]. »

– Jocelyne Porcher

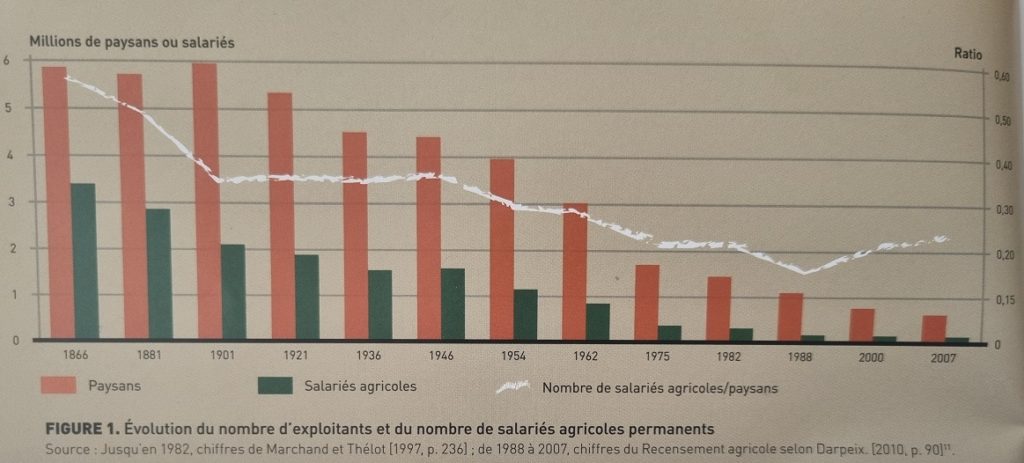

Les salariés agricoles commencent à diminuer dès la fin du XIXe siècle, lorsque les premières machines sont introduites par les grands propriétaires dans leurs champs afin « de contrôler la main-d’œuvre, discipliner le travail pour l’adapter aux nouvelles exigences du capitalisme[2]. » D’autres témoignages datant du début du XXe siècle témoignent du remplacement progressif des faucheurs par « l’énorme bête mécanique[3] ». La Première Guerre mondiale va porter un premier coup aux campagnes et le nombre de paysans commence à chuter, mais ce n’est qu’après la seconde boucherie industrielle que la saignée du monde paysan s’accélère.

À partir de 1945, l’État va prendre les choses en main pour moderniser l’agriculture en mettant en place des politiques modernisatrices très volontaristes (« détaxation des carburants », « subvention aux achats de matériel », « mise en vente de carburants diesel bon marché », etc., selon un rapport du ministère de l’Agriculture datant de 1976). En 1972, Michel Gervais note que « de 1955 à 1967, le nombre de tracteurs quadruple, celui des moissonneuses-batteuses est multiplié par sept, celui des ramasseuses-presses par douze. » S’ensuit un effondrement du nombre de fermes qui sont divisées par deux en 20 ans à partir du milieu des années 1950.

On assiste à une spécialisation croissante des fermes. La polyculture-élevage est progressivement abandonnée pour des cultures spécialisées plus adaptées à la production de masse mécanisée. La spécialisation s’accompagne d’une division du travail toujours plus importante sur les exploitations qui déshumanise le travail des paysans et des ouvriers agricoles. Spécialisation signifie technicisation croissante, ce qui rend difficile pour le paysan de maîtriser toutes les étapes du cycle de production, et encore plus de faire l’acquisition du nombre croissant de machines utilisées à chaque étape. C’est pourquoi les propriétaires exploitants font de plus en plus appel à des sous-traitants au travers des CUMA (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) ou ETA (Entreprise de Travaux Agricoles).

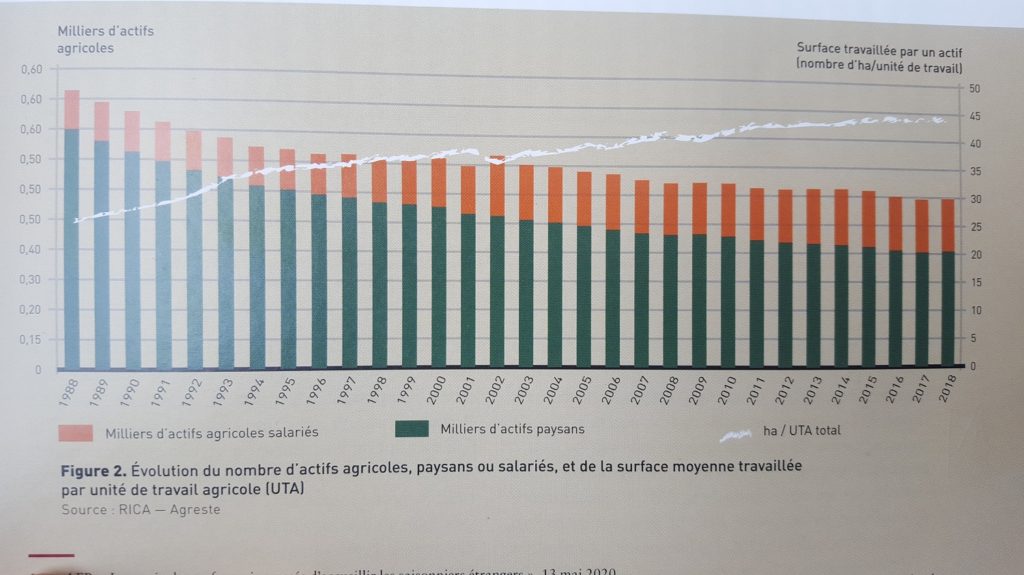

La spécialisation des cultures entraîne une spécialisation du travail qui laisse le champ libre, à partir des années 1990, à « la salarisation du travail agricole » (saisonniers, immigrés, etc.). Avec l’accroissement de la puissance des machines, chaque actif agricole s’occupe à la fin des années 1980 de 25 ha, un chiffre qui monte à 45 ha en 2010. La disparition des fermes s’explique donc par un phénomène de concentration où les grandes exploitations phagocytent les petites. Cela dit, il faut tout de même souligner que la perte de surface agricole s’élève à 17 % depuis la 2de GM, soit 6 millions d’hectares. Un phénomène qui va certainement s’accentuer avec la réindustrialisation appelée de leurs vœux par l’ensemble de la classe politique, à droite comme à gauche.

Dépossession, prolétarisation, dévalorisation

« Moins il y a de paysans, moins ils peuvent gagner leur vie. »

– L’Atelier paysan

Aujourd’hui, un paysan sur deux dégage un résultat négatif hors subventions, la plupart des autres gagnent une misère tandis qu’une infime minorité se goinfre (et se fait discrète). La dépendance des fermes aux subventions (donc à l’État) est totale. Les subventions distribuées dans le cadre de la PAC sont indexées sur la surface des exploitations, ainsi les fermes industrielles géantes engloutissent la plus grande part de l’argent public injecté dans le secteur agricole.

Quelques chiffres sur les subventions :

- 26 % des exploitations agricoles engloutissent 56 % du total des subventions

- Le RCAI (résultat courant avant impôt) des exploitations les plus grandes est majoritairement constitué de subventions : 9 % d’aides directes pour les fermes de moins de 30 ha ; 64 % pour celles entre 30 et 60 ha ; 88 % pour celles entre 60 et 100 ha ; 98 % pour celles de 100 à 200 ha ; 109 % pour celles de plus de 200 ha.

L’agriculture industrielle est non seulement une aberration sociale et écologique, mais aussi économique. Sur les 2,5 millions d’emplois du secteur alimentaire, l’agriculture et la pêche dégagent la plus faible valeur ajoutée. Le « coût machine » augmente de façon insidieuse, ainsi les dépenses s’accroissent plus rapidement que les recettes. Le RCAI (résultat courant avant impôt) de la « Ferme France » est par exemple passé de 16 milliards à 11 milliards d’euros entre la fin des années 1980 et 2018 (à prix constants). Machines et bâtiments coûtent de plus en plus cher par unité de surface. Le coût machine représente 35 000 euros par an en moyenne, soit un quart des dépenses moyennes d’un paysan.

L’endettement nécessaire à financer l’outil de production engendre une prolétarisation des paysans dont le statut ressemble de plus en plus à celui d’un esclave. Le statut social des agriculteurs est à des années-lumière de la propagande qui les présente comme des entrepreneurs indépendants. La prolétarisation prend la forme d’une dépossession de l’outil de production puisque le paysan ne choisit pas comment gérer sa ferme, le cahier des charges étant fixé par des acteurs extérieurs. Les paysans sont pris dans un étau entre des mastodontes de l’industrie en amont et en aval du cycle de production (centrales d’achat de la grande distribution, industriels de l’agroalimentaire, coopératives de plus en plus grosses, banques, etc.). L’Atelier paysan rapporte que ce phénomène est bien connu, puisque le syndicaliste Bertrand Lambert a été le premier à décrire la prolétarisation des paysans dès 1970.

Cette prolétarisation est similaire à l’ubérisation du travail où des individus présents sur un même territoire (ou une même « plateforme ») sont mis en concurrence les uns avec les autres pour faire chuter les prix. Les protections et les capacités d’organisation face aux entités qui fixent les prix et les objectifs de production sont ainsi neutralisées.

Moins de travail, plus de machines

« La récolteuse à tomates mécanique provoqua une transformation totale des relations sociales liées à la production de tomates dans la Californie rurale[4]. »

– Langdon Winner

L’équipement des fermes est un impensé politique puisque les pouvoirs publics ont cessé depuis des décennies de produire des rapports sur cette question. Selon l’Atelier paysan, « il n’existe pas, dans les publications du ministère de l’Agriculture, de séries longues de données indiquant l’évolution du parc matériel agricole français. » Ainsi, des données cruciales sur l’évolution de la mécanisation du monde agricole sont de fait devenues un « secret commercial » de l’agro-industrie.

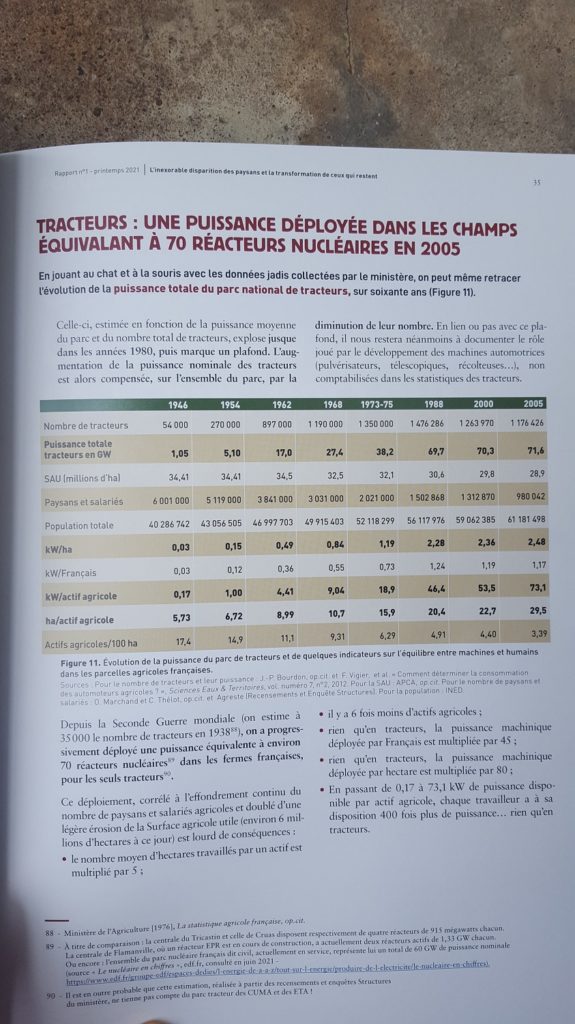

Comme déjà évoquées plus haut, des politiques publiques fortement incitatives ont permis de faire proliférer les machines dans les champs, réduisant mécaniquement les actifs agricoles par rapport à la surface cultivable. La puissance des tracteurs et de l’ensemble des machines agricoles a été multipliée plusieurs fois en 70 ans (on passe de 35 chevaux pour un chantier de moisson en 1946 à 790 chevaux en 2020). En France, la puissance déployée par les seuls tracteurs était équivalente en 2005 à 70 réacteurs nucléaires (soit plus de 70 GW). Pour rappel, d’après le ministère de la Transition écologique/énergétique, la puissance installée du parc nucléaire s’élève à 63 GW[5].

Pour avoir un éclairage sur ces chiffres, j’ai demandé à l’ingénieur Tristan Urtizberea, auteur de Produire son électricité – autoconstruire son installation photovoltaïque (2022), de nous donner quelques précisions :

« Il ne faut pas confondre la puissance mesurée en watt ou kilowatt (W, kW) et l’énergie comptabilisée en watt-heure ou kilowatt-heure (Wh, KWh) ou en Joules. Ce qui nous intéresse vraiment pour faire le parallèle entre ces chiffres sur la puissance du parc de tracteurs et une centrale de production d’énergie, c’est l’énergie consommée par ces engins agricoles.

Si je dis que ma voiture a une vitesse max de 200km/h, cela ne me donne pas vraiment d’information sur l’utilisation que j’en fais… Il est fort probable que je n’aille jamais à cette vitesse et que ma vitesse moyenne soit plus proche de 50km/h. Ici c’est pareil : les tracteurs ne sont pas tous utilisés en même temps et surtout ils ne tournent pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Selon une source récente, l’estimation du temps de fonctionnement annuel d’un tracteur sur une exploitation s’élève à 510 h en moyenne.

Ce qui veut dire que si j’ai 70GW de puissance totale de tracteur, que chacun tourne 510h/an, on pourrait faire l’approximation que l’énergie déployée annuellement par le parc est de 70*510 = 35 700 GWh/an. En moyenne un réacteur nucléaire peut produire autour de 7000 GWh par an, donc en termes d’énergie on parlerait plutôt d’une équivalence à 5 réacteurs plutôt que 70 (ce qui est déjà colossal !) .

Quoi qu’il en soit, les deux informations sont intéressantes : la puissance du parc de tracteurs français est équivalente à la puissance de 70 réacteurs nucléaires ET l’énergie nécessaire au fonctionnement de ce même parc est équivalente à celle développée par 5 réacteurs (il s’agit d’équivalence “brute”, permettant de donner des ordres de grandeur, mais ne prenant pas en compte les différences de conversion d’énergie primaire à énergie utile, rendement des moteurs, etc.).

Enfin, on pourrait aussi parler de la quantité d’énergie nécessaire à la fabrication et au renouvellement du parc de tracteurs, qui vient s’ajouter à l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Selon le Ministère, le poids moyen d’un tracteur en France est de 7,3 tonnes. Afin de simplifier le calcul, on ne considérera que l’acier, qui nécessite 5,6MWh d’énergie pour la fabrication d’une tonne. On obtient ainsi que la fabrication d’un tracteur nécessitera aux alentours de 40,88MWh d’énergie pour sa fabrication.

Toujours selon le Ministère, un tracteur a une durée de vie de 12 000h. En considérant l’utilisation annuelle vue plus haut (510h/an), on obtient donc une durée de vie d’environ 24 ans pour chaque machine. Le parc de machines se renouvelant progressivement, on va estimer que cela se fait de manière régulière sur les années; on peut donc considérer que 1/24ème du parc de machines (soit environ 4%) est renouvelé chaque année.

En multipliant l’énergie totale nécessaire à la fabrication d’un tracteur (40,88MWh) par 1/24ème, on lisse ainsi la demande énergétique à 1,7MWh d’énergie consommée par tracteur et par an pour sa fabrication. En extrapolant à l’ensemble du parc (c’est à dire en multipliant par le nombre de tracteur total soit 1 176 000 en 2005), on arrive ainsi à 2000 GWh supplémentaire soit environ 30% de la production d’un réacteur nucléaire par an.

Cette analyse est une approximation afin d’obtenir un ordre de grandeur. Pour une estimation plus précise, il serait nécessaire de considérer l’ensemble des matières premières qui constituent ces 7 tonnes de tracteur : plastiques, divers minerais pour l’électronique, verre, caoutchouc…. Ainsi que des données à jour (il n’y a pas eu de recensement du parc de tracteurs depuis 2005 !), mais cela donne une idée de l’énergie nécessaire à la fabrication de ces machines. Cela ne prend pas non plus en compte l’énergie nécessaire à l’extraction des ressources, au transport, et au démantèlement ou “recyclage” en fin de vie, c’est donc plutôt une estimation basse voire très basse. »

D’après L’Atelier paysan, le déferlement des machines produit des impacts en cascade :

- Le nombre moyen d’hectares travaillés par un actif est multiplié par 5 ;

- Il y a 6 fois moins d’actifs agricoles ;

- Rien qu’en tracteurs, la puissance machinique déployée par Français est multipliée par 45 ;

- Rien qu’en tracteurs, la puissance machinique déployée par hectare est multipliée par 80 ;

- En passant de 0,17 à 73,1 kW de puissance disponible par actif agricole, chaque travailleur a à sa disposition 400 fois plus de puissance… rien qu’en tracteurs.

Rappelons que 92 % de la consommation directe d’énergie de l’agriculture française provient de ressources fossiles. On voit ici à quel point la « décarbonation » de l’agriculture industrielle relève davantage d’un vœu pieux que d’un projet sérieux. La consommation directe d’énergie par le secteur agricole s’élève à 4,5 Mtep (mégatonnes équivalent pétrole), soit moins de 3 % de la consommation finale d’énergie de la France.

Mais ces chiffres sur la consommation énergétique ne montrent que la face émergée de l’iceberg, car ils ne prennent pas en compte la consommation indirecte d’énergie du secteur agricole. Une étude de SOLAGRO portant sur 3 670 fermes a montré que les énergies indirectes (utilisées pour la fabrication d’engrais, de pesticides, d’aliments pour le bétail, etc.) représentent près des 2/3 de leur consommation énergétique totale. La partie immergée de l’iceberg à explorer reste encore « monumentale », puisque ces chiffres ne nous disent rien sur la consommation énergétique de l’ensemble du système alimentaire (c’est-à-dire en intégrant toutes les filières agroalimentaires).

Perspectives sombres et combats à venir

« Les mouvements sociaux victorieux ces deux derniers siècles montrent qu’une transformation sociale ne peut résulter que de la conjugaison de trois efforts : le rapport de force, la présence d’alternatives et l’éducation populaire[6]. »

– L’Atelier paysan

Les accords de libre-échange ratifiés avec le Canada (CETA) ou encore le Mercosur vont amplifier encore davantage la concurrence et donc la pression économique sur le monde paysan. Il y a également urgence pour renouveler les paysans, car près d’un sur deux partira à la retraite d’ici 2026 (45 % d’après le ministère de l’Agriculture), et l’âge moyen du « chef d’exploitation » est passé de 42 ans en 1988 à 51 ans en 2018.

Comme nous pouvons le constater avec le déploiement de l’agriculture robotisée[7] et des mégabassines[8] promu à grand renfort de greenwashing et de LBD par l’État, décideurs politiques et industriels sont bien décidés à nous maintenir sur la trajectoire suicidaire empruntée il y a 70 ans. Un système alimentaire industrialisé étant un gouffre énergétique, il est fort probable que des pénuries énergétiques entraînent des pénuries alimentaires qui seront encore amplifiées par la détérioration des rendements (instabilité climatique, détérioration des sols, etc.).

Dans son manifeste, l’Atelier paysan appelle à la formation d’un mouvement en faveur de l’autonomie paysanne et alimentaire et se fixe comme objectif d’installer 1 million de paysans dans les dix prochaines années. Le temps est compté, nous n’avons plus sept décennies devant nous pour changer de système alimentaire, il s’agit d’une question de survie.

-

Jocelyne Porcher, Cause animale, cause du capital, 2019. ↑

-

François Jarrige, Technocritiques : du refus des machines à la contestation des technosciences, 2014. ↑

-

Serge Grafteaux, Mémé Santerre, 1975 : « Ah ! les faucheurs ! je les ai bien regrettés quand ils sont partis pour ne plus revenir, chassés par l’énorme bête mécanique que je vis arriver bien plus tard devant moi. Elle en remplaçait dix, de ces hommes-là, mais elle ne chantait pas. » ↑

-

Langdon Winner, La Baleine et le Réacteur : à la recherche de limites au temps de la haute technologie, 1987. ↑

-

https://www.ecologie.gouv.fr/installations-nucleaires-en-france ↑

-

L’Atelier paysan, Reprendre la terre aux machine : manifeste pour une autonomie alimentaire et paysanne, 2021. ↑

-

https://www.vie-publique.fr/en-bref/285381-agriculture-le-role-cle-de-la-robotique ↑

-

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/288035-eau-pour-lirrigation-agricole-les-mega-bassines-en-sept-questions ↑