L’histoire d’un patron pacifiste et amoureux de la nature devenu écoterroriste

Traduction d’un texte du journaliste Christopher Ketcham qui raconte l’histoire de Stephen Plato McRae, un entrepreneur texan prospère dont la vie bascule après la crise des subprimes en 2008. Amoureux de la nature sauvage, révulsé par le développement industriel, il se lance après avoir tout perdu dans un projet fou : provoquer à lui seul l’effondrement de la civilisation industrielle. Ce texte a été publié dans l’édition de Novembre 2023 du Harper’s Magazine[1]. Fondé en 1850, il est « le plus vieux mensuel généraliste des États-Unis et sans conteste l’un des meilleurs[2] » d’après Courrier International.

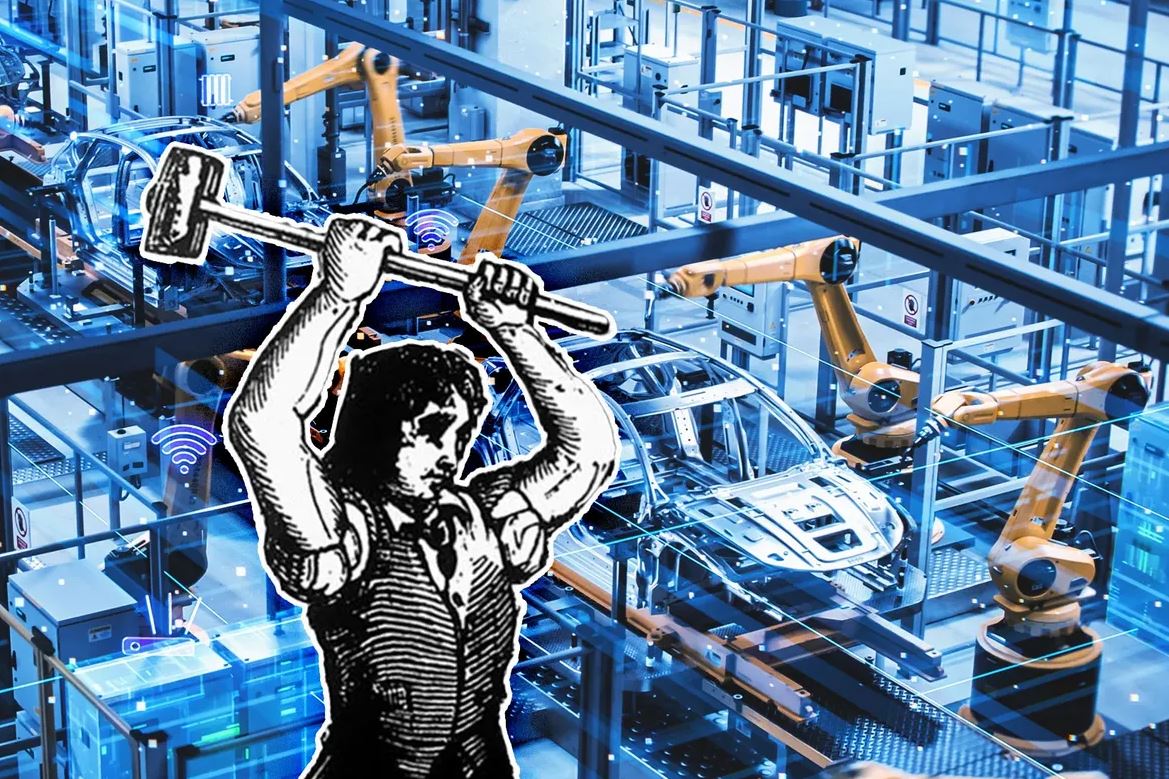

Le Briseur de Machine (par Christopher Ketcham)

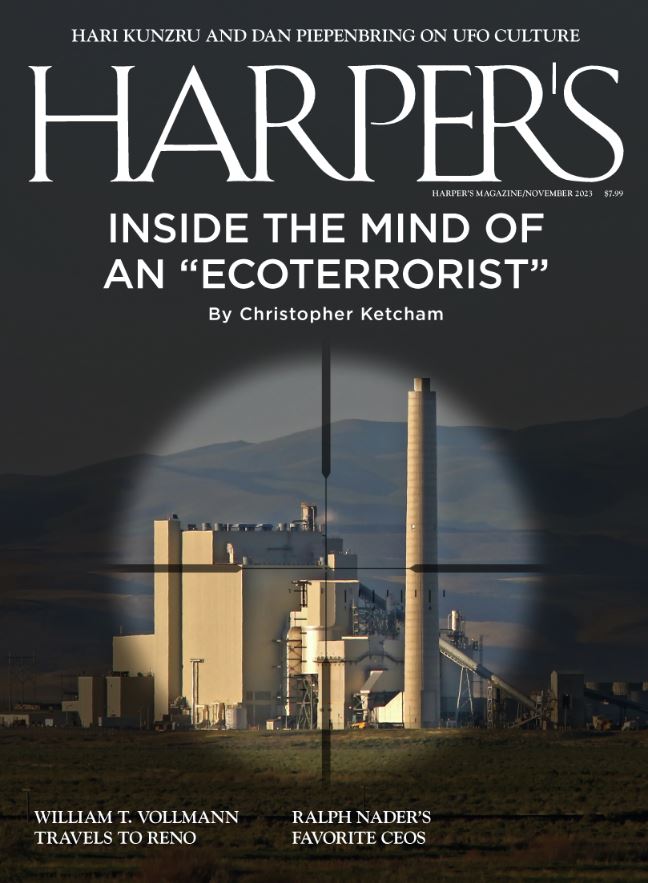

Au cours de l’été 2016, Stephen McRae, un Texan de cinquante-sept ans, quitta les forêts de l’Oregon pour se rendre dans les vastes étendues du Grand Bassin. Il avait pour plan de se lancer dans le sabotage. La première cible était une centrale électrique au charbon située près de Carlin, au Nevada. Cette installation de 242 mégawatts appartenait à la Newmont Corporation et servait à alimenter deux mines d’or situées à proximité, également propriétés de Newmont.

McRae détestait passionnément les centrales électriques au charbon, mais il détestait encore plus les mines d’or. L’or représentait tout ce qui était frivole, obscène et destructeur. Pour McRae, la ruée vers l’or était le symptôme d’une forme de dégénérescence civilisationnelle en raison de la pollution liée à son extraction, des perturbations catastrophiques des sols, de l’empoisonnement de l’eau et de l’air. De plus, la ferveur pour le métal jaune rendait les gens hostiles les uns envers les autres.

Des années plus tard, lorsqu’il pouvait enfin partager son histoire, McRae me confia autour d’un feu de camp en pleine nature que les mines d’or devaient mourir. « Et la centrale électrique aussi. Je voulais que tout cela disparaisse. Mais c’est seulement lors de cet été-là que j’ai eu les couilles de le faire. »

Il a finalement été contraint d’agir en raison de ce qu’il avait vu dans les forêts de conifères de l’État de Washington et de l’Oregon durant cet été. Les forêts étaient chaudes et sèches alors qu’elles auraient dû être fraîches et luxuriantes, arrosées abondamment par la pluie. Il a vu peu d’oiseaux, des espèces qu’il considérait comme ses compagnons dans le nord-ouest du Pacifique – les gobemouches et les viréonidés, la paruline à tête jaune, le troglodyte du Pacifique, la grive à collier. Même les oiseaux les plus communs, comme le junco ardoisé aux yeux sombres avec sa queue blanche clignotante et son trille aigu, étaient introuvables. Vivant à l’arrière de sa voiture, il campait sur des propriétés publiques. Furieux de cette perte, le soir il marchait d’un pas lourd, les poings serrés, autour du feu de camp.

Selon les autorités, McRae n’avait commis qu’une seule fois un sabotage industriel. C’était le jour du poisson d’avril 2015 dans le comté de San Juan, dans l’Utah. Il s’agissait d’une attaque contre une sous-station électrique [ou poste électrique]. S’il avait été arrêté et condamné, il aurait pu encourir à cause de ce crime une peine d’emprisonnement de vingt ans en vertu des lois sur le renforcement du terrorisme, et ce même si cet acte n’avait mis en danger aucune vie humaine. Il s’agit là d’un point essentiel pour McRae. « Ils m’ont traité de terroriste aux intentions anarchistes », expliqua-t-il plus tard. « Mais je hais les machines, pas les gens. » Il qualifiait le système des machines et ses technocrates de « mégamachine » selon la formule de l’historien des techniques Lewis Mumford. Ce dernier mettait en garde contre la prise de contrôle de la société par des technologies qui nous rendraient dépendants et, pour finir, esclaves – des technologies qui ont maintenant perturbé le climat car elles reposent sur la combustion du carbone. « À bas la mégamachine » était la devise de McRae.

En traversant le nord du Nevada, en direction de l’est sur la I-80, vers la centrale électrique et les mines de Newmont, McRae frappa dès que l’occasion s’est présentée. Le soir du 30 août 2016, il roulait sur une piste pour se rendre à son camping situé dans les contreforts des Montana Mountains, dans le comté de Humboldt, à quelque 150 miles au nord-ouest du site de Newmont à Carlin. C’est à ce moment que McRae tomba sur le poste électrique de Quinn River, un nœud de 115 kilovolts du type de ceux qui desservaient généralement les gros clients industriels.

Le lendemain, à 8 heures du matin, il gara sa camionnette Isuzu mauve délabrée près de la sous-station. Au matin, les ombres imposantes du Nevada s’étendaient sur le désert. McRae scruta l’horizon à la recherche de véhicules ou de piétons. Ne voyant personne, il brandit son .30-40 Krag, un fusil connu pour sa puissance et sa précision, et tira une seule balle depuis l’intérieur du camion. Comme prévu, la balle transperça les ailettes de refroidissement du transformateur, faisant jaillir l’huile minérale sur l’armoise.

La détonation très importante l’étourdit un instant. Il regarda autour de lui, comme s’il prenait enfin conscience de ce qu’il était en train de faire. C’est alors qu’une question qui allait devenir récurrente lui vint à l’esprit : comment était-il tombé si bas ?

À la tête d’une entreprise de menuiserie haut de gamme pour clients fortunés basée à Dallas, McRae avait autrefois connu la prospérité. Son entreprise s’adressait à des clients fortunés et lui rapportait un revenu à six chiffres. À l’apogée de son succès, il supervisait dix ouvriers, mais le krach financier de 2008 a provoqué la faillite de l’entreprise. Il n’avait plus ni téléphone portable, ni carte de crédit, ni compte bancaire. Il vivait au jour le jour de petits boulots. Il avait aussi été amoureux et marié. Sa femme était une baroudeuse et une amoureuse des contrées sauvages, tout comme lui. Mais elle l’avait quitté depuis un moment déjà, comme tout ce qui avait été stable et ordonné dans sa vie.

Pour un homme au bas de l’échelle sociale, qui avait abandonné un rêve américain voué à disparaître, le nomadisme dans les grands espaces de l’Ouest était la voie à suivre. Il soulageait sa colère, son désespoir et sa tristesse dans le réconfort de ses campements, où il y avait au moins des arbres à qui parler, des étoiles immenses et cosmiques. Lorsqu’il avait de la chance, il pouvait aussi tomber sur un ruisseau issu de la fonte des neiges, là-haut dans les montagnes, au-dessus du désert brûlant. Il y avait assez de place pour vivre comme un clochard avec un certain degré de dignité, pour disparaître dans l’immense arrière-pays, hors de vue des flics et de la portée de ce que McRae appelait dans son journal « l’État-firme policier ». C’est à ce moment qu’il se présenta comme « un féministe sans Dieu follement matriarcal, un amoureux des arbres avec un flingue ».

Il tira un seul coup de feu sur la sous-station de Quinn River, et nota l’endroit où la cartouche était tombée dans le camion afin de pouvoir se débarrasser rapidement de la preuve. (Il conseille de toujours tirer depuis l’intérieur du camion, afin qu’il n’y ait pas d’empreintes balistiques ou de chaussures sur le site). Convaincu que le transformateur tomberait en panne dans l’heure, il se dirigea vers l’est, vers le soleil, sur la route nationale 140 du Nevada, en direction de la centrale électrique de Newmont.

Mais l’attaque de Newmont n’eut jamais lieu, pour la plus stupide des raisons : McRae creva en chemin. Il savait qu’il devrait rouler avec une roue de secours sur de nombreuses pistes pour s’échapper, et il n’osa pas attaquer cette installation avec seulement trois pneus en état.

J’ai rencontré McRae pour la première fois – et je suis apparu pour la première fois dans son dossier du FBI – peu de temps après l’assaut avorté du site de Newmont. Le 7 octobre de la même année, je fis un stop chez un ami à Escalante, dans l’Utah, où je vivais cet automne-là. Cet ami était Mark Austin, un entrepreneur de soixante-cinq ans qui construisait des maisons pour de riches migrants. Il remarqua que j’étais secoué et m’invita à boire un verre. Un cerf – un grand mâle – avait déboulé à travers un champ alors que je roulais lentement vers la ville. L’animal avait enfoncé ses bois dans la vitre côté conducteur, projetant du verre sur mon visage et mes cheveux avant de s’enfuir. À mon arrivée, McRae était invité chez Austin pour le dîner. Il trouva mon histoire amusante. Les bêtes de la terre déboulent pour vous régler votre compte, me dit-il. « Ce sont vos plaques new-yorkaises. »

Je n’étais pas d’humeur à plaisanter. McRae ressemblait à un imposant gars du Sud, un type grisonnant et agressif. Il mesurait plus d’un mètre quatre-vingt, avait des épaules énormes, des mains de la taille de ma tête et un large sourire dépourvu de plusieurs molaires par manque de soins. Un spécimen nourri au steak originaire de Fort Worth ou de Dallas, qui compense par la masse corporelle ce qui manque à l’esprit. Inutile de dire que cette première impression était fausse sur toute la ligne.

Nous buvions beaucoup de vin, puis nous sommes passés à la tequila. Nous discutions de son amour de la littérature anglaise et du désespoir russe, des Brontës et de Dostoïevski. McRae semblait prompt à haïr et prompt à aimer. Son tempérament était un mélange de passion et de haine. Il se disait adepte des cultures amérindiennes, particulièrement épris des Apaches, de leurs chefs Geronimo et Cochise, les derniers et les plus féroces des chefs indigènes des quarante-huit derniers kilomètres à avoir résisté à l’invasion des Blancs. Il aimait se décrire comme leur allié et déclara assez rapidement, avec une joie d’adolescent, son intention de détruire la civilisation industrielle de l’homme blanc. Ses cibles les plus importantes étaient les infrastructures de combustibles fossiles et le réseau énergétique. Nous discutions de l’élimination de l’ennemi – par exemple les PDG du classement Fortune des 500 plus puissantes entreprises américaines – et de comment leur décapitation rendrait le monde meilleur. « Cela vous poserait-il réellement un problème si je tuais les frères Koch ? » a-t-il demandé.

Ses yeux brillaient. Il hurlait sur nous. (Les autres participants à la conversation étaient Viva Fraser, ma petite amie, Erica Walz, éditrice du journal local, et Mark). Nous parlions d’animaux qui se vengeaient d’Homo sapiens, attaquant en masse nos voitures qui avaient écrasé tant de leurs semblables. « Organisez les animaux », s’écria McRae. Il se leva, fit les cent pas, s’assit et se releva. Après avoir bu une nouvelle fois, je lui révélai que j’écrivais pour ce magazine. Il rit aux éclats et sourit d’un air à moitié édenté en disant : « Harper’s ! Bon sang ! »

Grâce à l’aimable autorisation du ministère de la Justice, je possède une copie de l’enregistrement de cette conversation par le FBI. Elle durait environ quatre heures. Une grande partie était brouillée. La qualité du son était si mauvaise qu’elle est inintelligible. Il y avait un moment dramatique vers la troisième heure, lorsque moi et McRae, que je connaissais à peine, envisagions de partir le lendemain matin pour cibler « l’infrastructure qui fait fonctionner le capitalisme industriel ». Car, selon lui, celle-ci « est très vulnérable à certains endroits ». Il nous haranguait en disant : « Je déteste tout de cette culture. » Nous l’écoutions. J’essayais d’intervenir. Il me rabrouait. Selon la transcription du FBI, légèrement modifiée par mes soins, la conversation s’était déroulée comme suit :

McRae : Je suis prêt à mourir pour ce en quoi je crois. J’ai commis cinquante putains de crimes contre l’État-firme au cours des soixante derniers jours.

Ketcham : Vraiment ?

McRae : Oui, c’est ce qu’on appelle du terrorisme. Parce que je les hais.

Austin : J’espère que tu n’as pas tué des gens, mec.

McRae : Je n’ai pas besoin de tuer des gens.

Ketcham : Si tu as commis de tels crimes, tu devrais te taire.

McRae : Je m’en fiche.

Ketcham : En fait, j’ai tendance à penser qu’en raison de votre vantardise à ce sujet, vous n’avez rien fait de tout cela.

McRae : Tu penses que je suis un putain de menteur ? Tu vas me traiter de putain de menteur ? Allez, monte dans mon putain de camion ! En l’espace d’une heure, nous allons commettre cinq crimes.

(McRae commence à crier et à jurer.)

Austin : Steve, Steve, calme-toi !

McRae : Viens dans mon camion avec moi, en une heure on peut commettre cinq crimes. Je n’ai pas peur de la putain de NSA, du FBI ou de n’importe lequel de ces enculés.

Walz : Mais Steve, quel est le but ?

McRae : Pour enseigner au monde comment détruire le capitalisme industriel. J’ai un programme politique pour détruire le capitalisme industriel. Je ne veux pas blesser les gens. Je n’ai jamais fait de mal à personne. Et j’essaierai d’éviter cela à tout prix. Je sais comment, à moi tout seul, mettre à l’arrêt durant des semaines d’énormes exploitations minières qui coûtent des millions et des millions de dollars. Je sais comment les mettre à l’arrêt. Dois-je continuer ? Je suis sérieux comme une putain de crise cardiaque. Vous pensez que je mens ?

Ketcham : Allons-y et faisons-le.

McRae : Tu penses que je raconte des conneries. Tu ne me crois pas. D’accord, on y va demain, d’accord, c’est cool ? Je le ferai en plein jour, c’est là qu’ils s’y attendent le moins… Tu mets en doute mon intégrité, mec.

Walz : Vous savez quoi, je ne veux pas entendre cette conversation. Je préfère que vous n’ayez pas du tout cette conversation devant moi.

McRae : Relax, je suis un putain de menteur, ok, putain de mensonges. Donc, de toute façon, tu veux me retrouver ici dans la matinée ? eh bien, dis-moi juste quand et où.

Ketcham : Nous en reparlerons demain.

McRae : Je serai dans les parages demain… Et t’es vraiment journaliste, tu pourrais contribuer à ma cause politique. Je pense que nous pouvons les battre. Nous sommes assez nombreux pour les battre.

Bien sûr, rien de tout cela ne s’est passé, car je pensais que McRae était un vantard et un menteur. Je me suis dit qu’il avait lu trop souvent Le gang de la clé à molette. (Il l’avait effectivement lu un grand nombre de fois). Le roman d’Edward Abbey, père littéraire du sabotage écologique, publié en 1975, mettait en scène un quatuor de citoyens défenseurs de la nature sauvage rocheuse du sud de l’Utah. Jurant de saboter l’industrie, ce gang s’inspirait de leur héros Ned Ludd, mythique tisserand anglais du XVIIIe siècle qui s’était rebellé contre les machines se multipliant dans l’industrie textile. (On dit que les ancêtres de Ned Ludd, dans la Hollande du XIVe siècle, utilisaient des sabots de bois pour briser les machines à tisser qui les mettaient au chômage). Armés d’essence, d’explosifs et de fusils, les saboteurs d’Abbey brûlaient des bulldozers et d’autres équipements de travaux publics, faisaient sauter des ponts et envoyaient des trains de charbon dans des canyons, le tout en étant poursuivis par les autorités locales. McRae me semblait jouer dans une mauvaise caricature d’un roman d’Abbey.

Après cette rencontre, je n’eus plus de contact avec McRae pendant plusieurs semaines. Nous nous revîmes à Halloween à Escalante, lors d’une fête où j’étais déguisé en terroriste. McRae était assis sur une chaise, sans costume, seul et à l’écart. Il me jeta un regard sombre. Mon visage était en grande partie caché par une cagoule et un keffieh. Après l’avoir retiré, je lui souris d’une manière que j’imagine aujourd’hui dédaigneuse. Plus tard, il me dit que cela l’avait blessé d’être mis en doute par un journaliste de son magazine préféré. Il avait sérieusement envisagé de m’emmener avec lui pour commettre des crimes.

Face à la marche de la civilisation des machines, l’histoire du sabotage écologique était faite de petites victoires locales, de reculs sur la terre brûlée et, en fin de compte, d’échecs cuisants. Le mouvement remontait aux années soixante-dix, au moment où le personnage fictif d’Abbey inspira une génération de jeunes Américains regroupés au sein du groupe d’action directe Earth First! « Il est temps que des hommes et des femmes, individuellement ou en petits groupes, agissent héroïquement et illégalement pour défendre la nature, pour mettre une clé à molette dans les rouages de la machine », écrivaient Dave Foreman, ancien lobbyiste de la Wilderness Society et cofondateur d’Earth First!, et Bill Haywood, dans leur livre pratique Ecodefense publié en 1985. « Nous ne ferons pas de compromis politiques », avait déjà annoncé le groupe dans un communiqué en 1980. Ils affirmaient que les saboteurs utilisant leurs méthodes seraient « efficaces pour arrêter la coupe du bois, la construction de routes, le surpâturage, l’exploration pétrolière et gazière, l’exploitation minière, la construction de barrages, la construction de lignes électriques ». Les membres d’Earth First! s’organisèrent pour défendre les forêts anciennes du Nord-Ouest, en cloutant les arbres avec des clous de 60 centimes pour éloigner les équipes de bûcherons, en bloquant les routes pour arrêter les camions d’exploitation forestière et en campant dans les frondaisons des sapins et des pins anciens pour empêcher leur abattage. Parfois, ils réussissaient. Mais la plupart du temps, ils échouaient.

Earth Liberation Front, héritier idéologique d’Earth First!, arriva sur le devant de la scène dans les années 90 avec des nouveautés et des améliorations dans les tactiques d’écodéfense. Les elfes, comme ils se qualifiaient eux-mêmes, mirent le feu à des stations de ski, à des SUV chez des concessionnaires et à des laboratoires accusés de maltraiter des animaux. Leur intention était de ne nuire à aucun être vivant et, il faut l’admettre, ils respectèrent leur code de conduite. Le militantisme croissant de l’ELF sema la consternation dans les forces de l’ordre américaines et causa suffisamment de problèmes financiers pour faire tourner la tête de quelques chefs d’entreprise. Leur plus grande réussite fut l’incendie criminel audacieux et complexe de la station de ski de Vail, un sabotage perpétré en 1998 avec l’Animal Liberation Front. Les flammes causèrent des dégâts estimés à 24 millions de dollars. Cette action conduisit le FBI à qualifier les deux groupes d’ « éléments extrémistes criminels les plus actifs des États-Unis ». En 2006, des dizaines de membres de l’ELF s’étaient dénoncé les uns les autres sous l’énorme pression des lois anti-terroristes promulguées à la suite du 11 septembre 2001. Le FBI célébra sa victoire, mais cela revenait à faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. La somme des dommages causés par les incendies criminels, les actes de vandalisme et les lâchers d’animaux au cours de plusieurs décennies d’activité ne s’élevaient qu’à 45 millions de dollars.

La prise de conscience du sérieux de l’écosabotage coïncidait avec une ère de pillage et de spoliation à grande échelle. Certains historiens qualifiaient ce moment de Grande Accélération, une période au cours de laquelle l’entreprise humaine sous l’égide du capitalisme s’était emballée, pillant la terre comme jamais auparavant. Presque tous les indicateurs de santé écologique suggéraient un déclin. Le problème était l’apparente invincibilité du mastodonte, la constance de sa marche en avant et l’inefficacité de l’action de simples individus face à de tels enjeux.

Compte tenu de ces tendances, il n’était pas surprenant de voir le mouvement d’écodéfense se tourner vers le catastrophisme. À l’avant-garde de cette nouvelle évolution se trouvait Deep Green Resistance, un groupe fondé par Derrick Jensen, Lierre Keith et Aric McBay. Se présentant comme écophilosophes et activistes, ils publiaient de nombreux livres critiques de la société industrielle. Tous trois affirmaient que notre civilisation était insoutenable et qu’elle rendrait la terre inhabitable. Jensen, en particulier, exhortait ses lecteurs à

mettre nos corps et nos existences entre le système industriel et la vie sur cette planète. Nous devons commencer à riposter. Ceux qui viendront après nous, qui hériteront de ce qui restera du monde une fois que cette culture aura été stoppée […] nous jugeront sur la santé de la terre, sur ce que nous laisserons derrière nous. Ils ne se soucieront pas de la façon dont vous ou moi avons vécu notre vie. Ils ne se soucieront pas des efforts que nous avons déployés. Ils ne se soucieront pas de savoir si nous étions de bonnes personnes.

Sa vision était apocalyptique : plus nous attendions pour démanteler la machine, plus son expansion diminuerait la capacité de charge de la planète, et plus notre souffrance finale serait grande[3]. Bien sûr, le public américain avait déjà été confronté à cette idée. Cette dernière avait été popularisée dans les années 90 par le meurtrier détraqué Theodore Kaczynski, dont le manifeste dénonçait la société industrielle et appelait à son renversement par la violence. « Pour faire passer notre message au public », écrivait Kaczynski, « nous avons dû tuer des gens. » Il s’adressait à ceux

qui s’opposeront au système industriel sur une base rationnelle et réfléchie, en appréciant pleinement les problèmes et les ambiguïtés en jeu, ainsi que le prix à payer pour se débarrasser du système.

Une majorité de personnes penserait, sur une base rationnelle, que le prix est trop élevé. Aussi insoutenable que soit la mégamachine, il faut la maintenir parce que des centaines de millions, voire des milliards de personnes souffriraient probablement de son effondrement[4]. À sa décharge, M. Jensen, qui souffre de la maladie de Crohn et dépend de traitements médicamenteux issus de la haute technologie, admettait qu’il serait l’un des premiers à disparaître. (« Je suis également conscient, écrit-il, que le fait que ces médicaments me sauvent probablement la vie ne constitue pas une raison suffisante pour maintenir la civilisation »). McRae comparait notre situation à la vie à bord de l’Étoile de la mort. L’Étoile de la mort nous assiste, nous alimente, nous nourrit, nous habille, nous soigne, nous loge, nous réchauffe et nous rafraîchit grâce à sa vibrante complexité – adieu les planètes qui font obstacle à sa progression. Il existe une multitude d’emplois bien rémunérés pour s’assurer que l’Étoile de la mort est bien huilée et en état de marche. « Plus d’argent pour plus de gadgets, de trucs, de bidules, de babioles », écrivait McRae dans un courriel. « La fascination sans fin pour toujours plus, plus, plus d’objets brillants pour entretenir une vie d’esclave des machines. »

Après l’abandon de l’attaque sur la mine d’or de Newmont, McRae s’arrêta sur la I-80 à Carlin pour faire réparer son pneu crevé. Il était paranoïaque, proche du délire. Il risquait de se faire repérer par les caméras de surveillance de la circulation ou d’éveiller les soupçons des flics. Et puis, visiter une ville du Nevada était une expérience horrible, avec les visages hideux et tordus des gens, la chaleur écrasante, le ciel d’un blanc chrome brûlant. Chaque interaction faisait l’effet d’une sorte de torture.

De Carlin, il se dirigea vers le sud en zigzaguant sur des pistes en terre, évitant les flics et les gens, sentant la boule grossir dans son estomac. Il avait pour cible une sous-station dans le comté de White Pine, à deux cents miles de là, non loin d’un lieu de prédilection évoquant de bons souvenirs, le parc national de Great Basin. Jeune homme, il avait randonné avec sa femme dans les prairies de montagne. Ils s’étaient assoupis sous le murmure des pins bristlecone lors d’une nuit d’été. Lorsqu’il tira sur le poste électrique de Baker dans le comté de White Pine, le 14 septembre 2016, il s’attendait naïvement – il s’en rend compte aujourd’hui – à ressentir à un moment donné une sensation semblable à celle qu’il éprouvait lors de ses escapades en montagne. À éprouver l’enthousiasme que lui procurait l’odeur des pins dans la brise, c’est-à-dire un sentiment de joie, un but, une vision de la vérité, de la beauté et du sens de la vie. Mais cela n’est jamais arrivé. Et cela n’arriverait jamais.

Toutes les leçons apprises au cours de son éducation bourgeoise lui faisaient sentir que quelque chose clochait dans sa conduite. Il cherchait des rationalisations dans le murmure perpétuel des personnes psychologiquement troublées au bord de la dépression nerveuse. Il parlait à haute voix seul devant son feu de camp. Il pensait aux défenseurs pacifiques de l’eau dans le Dakota, aux Amérindiens de Standing Rock qui espéraient bloquer le Dakota Access Pipeline, qui avaient été attaqués et vaincus cet été-là par des voyous à la solde des compagnies pétrolières. Qu’est-ce qu’un rassemblement de forces pacifistes avait permis d’accomplir pour défendre la Terre nourricière ?

Il avait essayé la résistance pacifique pendant la majeure partie de sa vie, en se portant volontaire pour des groupes de protection de la nature et en contribuant comme il pouvait. Mais c’était un non-sens, une perte de temps, d’argent et, pire encore, un déclin spirituel. Cela ressemblait à une chaîne de Ponzi[5]. Il pensait soutenir le bon camp politique : les démocrates, Hillary Clinton en particulier. (Il disait à ses amis et à sa famille qu’il allait « soutenir une femme, parce que seule une femme peut nous sortir de ce bordel »). Il essaya de suivre l’exemple de son père, Jack, professeur d’éducation civique qui avait enseigné dans les écoles publiques de Dallas pendant trente ans. Jack avait été socialiste, puis démocrate et soutien de Lyndon B. Johnson. Il croyait au discours civique, à la désobéissance civile si nécessaire – mais jamais à la rage ni à l’émeute, encore moins à la violence. Lorsque McRae avait cinq ans, en 1964, son père se rendit dans le Mississippi pour participer aux campagnes électorales du Freedom Summer [un des événements marquants du mouvement américain des droits civiques qui militait pour l’accès à la pleine citoyenneté des afro-américains, NdT].

McRae passa la fin de sa quarantaine à s’occuper de son père malade, décédé en 2008 à l’âge de 86 ans d’une insuffisance cardiaque congestive. Il expliqua un jour à son père que le pacifisme, c’était pour les imbéciles. Jack avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des campagnes sanglantes en Afrique du Nord et en Italie. Il connaissait très bien la violence. C’était un homme calme qui élevait rarement la voix. Mais ce jour-là, il se mit en colère contre son fils. Ils se disputèrent pendant des heures. McRae estimait que son père aurait aujourd’hui honte de ce qu’il était devenu.

Il lui fallut plus d’une semaine pour traverser le Nevada, empruntant des routes secondaires défoncées à bord de sa vieille bagnole déglinguée, à travers la poussière et les herbes folles, les vastes bassins de sel brûlés et les pics montagneux. Il prit la direction des hauts plateaux du Colorado, les Canyonlands, où il avait trouvé du travail comme menuisier chez Mark Austin. Lorsque McRae avait visité Escalante en 2015 et rencontré Austin pour la première fois, il pensait avoir trouvé un ami, une personne rare en qui il pouvait avoir confiance. Leurs visions du monde semblaient s’aligner.

À force de fréquenter McRae, Austin exprimait sa sympathie pour certains petits actes de sabotage tels que la destruction de panneaux publicitaires au bord des routes. McRae en était ravi. Mieux encore, Austin était un grand amateur des écrits d’Edward Abbey. Austin était un ami proche de Doug Peacock, le vétéran de la guerre du Vietnam qui inspira Abbey pour le personnage de George Hayduke, le saboteur sauvage dans Le Gang de la clé à molette. McRae adorait Hayduke et fut impressionné qu’Austin connaisse l’homme qui inspira le personnage. Il se confiait à Austin à propos de Deep Green Resistance et parlait vaguement de sabotages qu’il avait pu ou non commettre. McRae avait également décrit, de manière obsessionnelle selon Austin, la destruction du réseau énergétique. « Il était hystérique », se souvint Austin. « Il y a une grande différence entre abattre des panneaux d’affichage illégaux et démanteler des infrastructures. » McRae avait travaillé plusieurs mois sur les chantiers d’Austin. Il touchait son salaire et prenait la route. Austin, qui était un peu effrayé par la rhétorique de son employé, s’attendait à ne plus jamais entendre parler de lui.

Le 25 septembre 2016, l’électricité fut coupée durant plusieurs heures à Escalante. En fait, la panne toucha une grande partie du sud-ouest de l’Utah. C’était un dimanche et je me trouvais à Escalante à ce moment-là. Les habitants se promenaient dans les rues, les yeux écarquillés, se demandant ce qui s’était passé, car les pannes d’électricité ne se produisent généralement que lors des grandes tempêtes hivernales. Lorsqu’Austin apprit que la cause était un tir de fusil sur un poste électrique, il soupçonna immédiatement McRae. Lorsque, deux jours plus tard, McRae se présenta à Austin pour lui demander du travail, Austin avait déjà appelé le shérif du comté de Garfield pour lui faire part de ses soupçons.

Les shérifs des comtés de White Pine et de Humboldt avaient réfléchi aux similitudes entre les attaques perpétrées dans leurs juridictions, et ils étaient maintenant entrés en contact avec le comté de Garfield. Ce suspect était peut-être lié aux attaques de 2014 contre le réseau électrique californien, dont une attaque au fusil dans la Silicon Valley décrite par le New York Times comme « mystérieuse et sophistiquée ». Le FBI s’était également intéressé à la question. Le bureau suggéra à Austin d’entrer en contact avec le suspect et d’enregistrer leurs conversations. Quelques semaines après avoir accepté un emploi chez Austin, McRae avait révélé les détails de ses crimes récents. Il commençait également à faire allusion à un grand plan en préparation pour l’automne. Il planifiait de supprimer tellement de postes électriques dans le sud-ouest qu’une panne d’électricité pourrait s’étendre de Las Vegas à la côte.

Bien qu’Austin considérait cette perspective alarmante, l’écosabotage apparaissait aujourd’hui, dans certains milieux, comme une réponse raisonnable à la trajectoire folle de la machine à carbone. Même les crétins conformistes d’Hollywood firent preuve de sympathie à l’égard du sabotage avec le film How to Blow Up a Pipeline [Sabotage dans sa version française, NdT]. Le film s’inspirait d’un livre du même nom écrit par Andreas Malm, professeur en géographie humaine à l’université de Lund. Malm plaidait en faveur d’attaques organisées contre les infrastructures de combustibles fossiles et d’une rupture de l’approvisionnement en pétrole. Il se dit inspiré par les suffragettes d’Angleterre, qui avaient adopté des tactiques militantes centrées sur la destruction de biens.

Les suffragettes s’étaient spécialisées dans « l’argumentaire à base de verre cassé ». Leurs équipes enragées de femmes bien habillées se rendaient dans le centre de Londres pour briser les vitrines des magasins et démolir les statues et les tableaux à coups de marteau et de hache. Après l’abandon de la loi qui aurait dû leur donner le droit de vote, les femmes se sont lancées en 1913 dans « une campagne systématique d’incendies criminels », écrit Malm. Elles brulaient et faisaient exploser « des villas, des pavillons de thé, des hangars à bateaux, des hôtels, des meules de foin, des églises, des bureaux de poste, des aqueducs, des théâtres. » Les suffragettes brulaient des voitures et coulaient des yachts. Sur une durée de 18 mois, elles revendiquèrent au moins 337 attentats qui avaient causé la mort de plusieurs personnes. Il devrait en être de même, selon Malm, pour la lutte contre les combustibles fossiles : il faut atteindre une masse critique de saboteurs prêts à dépasser le dogme de la non-violence.

Prenez encore le roman de Kim Stanley Robinson intitulé Le Ministère du futur (2020), dans lequel un personnage tabasse à mort un homme riche sur une plage du lac Majeur. Il finit par s’en tirer sans condamnation, car sa rage meurtrière était justifiée – il avait été témoin d’une vague de chaleur en Inde qui tua plus de gens « que pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale ». L’histoire du livre s’étend sur des décennies d’effondrement climatique pour relater la montée en puissance des Enfants de Kali. Cette cabale tue des milliers d’innocents durant le Crash Day qui se produit dans les années 2030, jour où le groupe d’activistes envoie des drones kamikazes frapper les moteurs de dizaines d’avions de ligne. C’est un acte terroriste impitoyable célébré par le narrateur omniscient de Robinson, car il cause la fin de l’aviation mondiale telle que nous la connaissons. Il n’y a pas de justice littéraire ici : les saboteurs restent impunis et continuent de se battre le jour d’après.

Voici un romancier de renom – Barack Obama a lui-même fait la promotion du livre de Robinson – qui envisage une campagne de sabotage efficace menée par des cellules opérant en grand nombre, qui se coordonnent à l’échelle internationale, agissent avec un dévouement fanatique et dans un secret absolu. « On dit souvent que la guerre pour la Terre commença au moment du Crash Day », écrit Robinson. Par la suite, les campagnes de sabotage visant à couler les porte-conteneurs, à empoisonner la viande et, surtout, à détruire les centrales électriques et les sous-stations entraînent des coupures d’électricité, des krachs boursiers et la fin de la mondialisation. Le point positif du Crash Day, c’est que les nombreux avions commerciaux abattus en plein vol « étaient remplis principalement de voyageurs d’affaires. »

Au cours des vingt-deux heures d’enregistrement produites par Mark Austin pour le FBI, c’est McRae qui parlait le plus. Il est tour à tour irrité, prêcheur, vulgaire, lyrique, moralisateur et cynique, mais toujours enflammé à l’idée de pouvoir changer le monde. Il se glorifiait de la solitude immuable des canyons d’Escalante, avec leurs falaises incurvées et leurs jardins suspendus, où, dans sa jeunesse, il avait erré pendant des jours entiers. Il ne supportait pas que sa seule source de revenus soit la construction de maisons pour riches.

McCrae, un temps accro à la méthamphétamine, révélait également son séjour en prison dans sa jeunesse. Il avait été emprisonné au Texas pour cambriolage et possession de drogue. La plupart du temps, il se lançait dans des tirades sur les choses et les gens qu’il détestait. Il s’agissait notamment des routes, des voitures, des clôtures, des éleveurs, des villes, des ordinateurs, des téléphones portables, des riches, mais aussi des pauvres ignorants (surtout des électeurs blancs de Trump), des nazis, du journaliste économique Kai Ryssdal sur NPR, des technocrates, d’Apple, d’Internet et du monothéisme. Austin écoutait tout cela avec une apparente sympathie, et il intervenait à des moments stratégiques pour le pousser à continuer.

La plupart des enregistrements étaient réalisés dans le pickup d’Austin, quand les deux hommes se rendaient sur des chantiers et en revenaient, transportant des matériaux de construction à travers les canyons et les plateaux du sud-ouest de l’Utah. Ce fut au cours de ces séjours sinueux que McRae commença à parler en code, décrivant son « travail » et ses « recherches » effectués au Nevada et ses « activités » plus récentes dans l’Utah.

Après un long trajet d’Escalante à Kanab, dans l’Utah, au cours de la troisième semaine d’octobre, Austin et lui visitèrent une entreprise de taille de grès pour la décoration intérieure. Ils empruntèrent ensuite la route 89 vers l’est, que McRae connaissait bien pour l’avoir pris lors de l’attaque de la sous-station de Buckskin, trois semaines plus tôt. Edward Abbey considérait que cette route était construite en territoire sacré : il y avait les canyons profonds et isolés de la rivière Paria, et ses affluents qui traversaient la nature sauvage des environs pour rejoindre des zones inatteignables pour toute machine existante. McRae pensait lui aussi que cette terre était sacrée.

Une équipe de construction était en train de poser des câbles en fibre de verre le long de l’autoroute. « Qu’est-ce que c’est que ça ? » demanda Austin.

« Ils travaillent sur… c’est du câble en microfibre… Mon Dieu, je parle trop… », dit McRae, en se rattrapant. Puis il lâche prise. « Je connais cette merde. Je sais exactement ce qu’ils font, je les ai à l’œil et j’ai vraiment envie de tout foutre en l’air. Qu’est-ce que tu dis de ça ? »

Austin et lui enrageaient l’un après l’autre. « C’est le pays d’Abbey », poursuivit McRae. « Il n’y a rien de sacré, rien, putain de rien ? Je parie qu’on pourrait balancer un gallon d’essence sur ce câble et le faire cramer. »

Leurs conversations se poursuivaient pendant près de quatre semaines. Austin appâtait McRae et McRae mordait à l’hameçon, jusqu’à ce qu’il finisse par avouer avoir tiré sur le poste électrique de Buckskin avec son fusil. Mais Austin le poussait à faire plus. Il remarqua que McRae ne publiait aucun communiqué, ce qui rendait ses efforts insignifiants. De son côté, l’Earth Liberation Front publiait des communiqués pour chacune de ses attaques, des lettres bien écrites et parfois charmantes. Austin poursuivit en s’interrogeant sur l’étrange candeur de McRae avec « le journaliste », le terme utilisé par McRae pour me désigner. Pourquoi prendre le risque de s’exposer avec un étranger ? « Je pensais que Ketcham était un anarchiste lanceur de bombes », rétorqua McRae. « Mais je constate aujourd’hui que c’est un lâche. »

Au moment où le FBI se préparait à l’arrestation, McRae donna le détail de ses plans pour « plonger Las Vegas dans l’obscurité ». Il se réjouissait de voir crever le Luxor Hotel & Casino (la plus grande source de pollution lumineuse de la planète) et le Caesars Palace (un monument de l’empire), de faire cesser le vacarme et de couper le jus des lumières aveuglantes du Strip. Les tunnels climatisés sans lumière naturelle des centres commerciaux, l’étalement urbain, la circulation et le smog, les bordels et les clubs de strip-tease, etc., tout ce cirque prendrait fin avec un black-out. La Sodome du désert serait condamnée si seulement on pouvait la débrancher définitivement du réseau électrique. Las Vegas signifiait autrefois « les prairies », mais cette douce oasis avait depuis longtemps été asséchée et recouverte de béton. De toutes les villes de l’Ouest, Vegas était celle qui méritait le plus d’être détruite.

Austin écoutait et poussait McRae à donner plus d’informations. McRae parla alors de « la grande mère » de toutes les attaques, « cinq postes électriques à la suite », une opération qui provoquerait une panne électrique en cascade aux conséquences catastrophiques dans les régions méridionales du Nevada et de la Californie. La clé était une sous-station située près de la ville de Moapa. Il s’attendait à ce que les dommages causés aux seuls transformateurs s’élèvent à 20 millions de dollars. « Si j’avais tout l’argent et le temps nécessaires, je mettrais le monde à genoux à moi tout seul », lança McRae à Austin.

« C’est l’aboutissement de quatre années pour moi cette semaine », affirma McRae dans un enregistrement daté du 2 novembre 2016. « J’ai rendez-vous avec mon destin ». Le lendemain, il se leva à 7 heures du matin pour charger son Isuzu violet avec le matériel de camping stocké dans le sous-sol de la maison d’Austin, de même que son .30-40 Krag. Ce qui témoigne de la confiance que McRae accordait à Austin. McRae devait prendre la route menant à Newmont pour y terminer son travail, puis se diriger vers Moapa. C’était une belle journée de ciel bleu. Mais lorsqu’il émergea du sous-sol d’Austin, sept agents du FBI l’encerclèrent. Une équipe du SWAT lui ordonna de mettre les mains en l’air, ce qu’il fit sans se plaindre ni opposer de résistance. Il trouvait cela risible. Pourquoi quelqu’un voudrait-il braquer une arme sur Stephen Plato McRae, un pauvre gars sans défense ? Ils le menottèrent, et alors qu’on l’emmenait, il jeta un regard vers Austin, qui était également menotté. McRae sut immédiatement qu’Austin l’avait trahi.

Il fut d’abord emprisonné dans le comté d’Iron, dans l’Utah, puis à Salt Lake City, avant d’être mis dans un avion et transféré dans un centre fédéral de détention provisoire de Caroline du Nord. Trois psychiatres différents travaillant avec le Bureau des prisons des États-Unis examinèrent McRae au cours des années suivant son arrestation. L’un d’entre eux conclut qu’il n’était pas apte à être jugé et un autre mit en doute ses aptitudes mentales. McRae présentait des « symptômes psychotiques », notamment une « désorganisation de la pensée et un délire de persécution préoccupant », ainsi que des « symptômes dépressifs répondant aux critères d’un épisode dépressif majeur ». Il présentait également des « troubles obsessionnels ». Selon les psychiatres, McRae souffrait peut-être de troubles bipolaires, possiblement des troubles schizoaffectifs, et aussi de troubles de la personnalité narcissique, ce qui « rend tout travail compliqué avec lui ».

Durant les deux années écoulées entre son arrestation et son procès, McRae et moi parlions souvent au téléphone et échangions des lettres. Parfois, il me criait dessus, exigeant de moi de « faire le nécessaire » en publiant immédiatement un article pour le défendre. Son plan consistait à dire aux procureurs « d’aller se faire foutre », car il n’accepterait jamais un accord de plaidoyer. Parfois, sa voix était résignée, emplie de tristesse et de peur. Alors que la date du procès approchait, l’avocat de McRae, Robert Steele, m’informa que je pourrais être appelé à témoigner pour la défense. À la dernière minute, sur insistance de Steele, McRae plaida coupable pour sabotage industriel. Il reconnut le sabotage des installations de Buckskin dans l’Utah et trois autres attaques : celles des sous-stations des comtés de Humboldt et de White Pine, dans le Nevada, et celles dans le comté de San Juan, dans l’Utah, pour lesquelles il n’a pas été poursuivi.

McRae fut condamné à huit ans de prison et placé dans l’une des plus vilaines institutions du système fédéral. C’était un établissement de moyenne sécurité situé à Florence, dans le Colorado, près de la prison supermax où Unabomber fut détenu pendant plus de vingt ans. McRae vit des compagnons de cellule se faire assassiner et se suicider. Un jour, il faillit être tué lors d’une émeute raciale. Déjà déplorable, son état de santé se dégrada rapidement sous l’effet du stress de l’incarcération. Il fut infecté trois fois par le virus du COVID-19 et souffrit d’une infection chronique au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM). Compte tenu de sa peine, McRae ne devait pas sortir avant son soixante-troisième anniversaire. Il se sentit soudain très vieux.

McRae estimait que peu de gens dans son entourage répondraient à ses appels téléphoniques. Il faisait souvent la queue des heures durant pour passer les quinze minutes de temps téléphonique quotidien réglementaire à parler avec moi. Le téléphone pouvait sonner à n’importe quel moment de la journée. Une fois, alors que j’étais avec ma fille Josie alors âgée de neuf ans, je l’ai mis sur haut-parleur ; je lui avais raconté son histoire et elle voulait entendre sa voix.

Je lui dis : « McRae, Josie est là, pour que tu saches ».

« Sa..Salut, Josie », bredouilla-t-il.

« Bonjour, McRae », lui rétorqua Josie.

Puis il y eut une longue pause – chose rare pour cette grande gueule. Il savait que j’avais tout raconté à ma fille, et elle savait aussi pourquoi il était en prison. « Josie, je veux juste… Je voulais juste te dire… Je pensais à… aux jeunes quand j’ai fait ce que j’ai fait. À toi. Je veux que les filles de neuf ans puissent encore observer un grizzly quand elles seront grandes. »

« Je veux aussi voir un grizzly », répondit Josie. C’était la chose la plus naturelle à dire. Puis ses quinze minutes étant écoulées, la ligne coupa.

Les psychologues avaient inventé un terme – la solastalgie – pour désigner le sentiment qui accompagne la disparition de ce qui est perçu comme le monde normal, stable, sain et naturel. Le philosophe australien Glenn Albrecht, inventeur du terme, l’identifie comme une souffrance liée à la perte de réconfort, « une réponse émotionnelle profonde à la désolation d’un milieu de vie que l’on aime ». La solastalgie est donc avant tout un état de deuil, un deuil environnemental, le deuil de la mort du foyer, le lieu du réconfort. (« Stephen McRae ressemble à un homme qui a refusé d’ignorer cette émotion », me dit Albrecht).

Il se peut qu’un petit nombre de personnes conscientes disposent d’une hypersensibilité à l’effondrement écologique du seul foyer vivable que nous connaissons, que nous ne connaîtrons jamais. Ces personnes peuvent éveiller le reste d’entre nous à la nature existentielle de la crise écologique à laquelle nous sommes confrontés. Si Steve McRae passe pour un fou aux yeux de certains, je suggérerais au contraire qu’il a de l’avance sur nous autres. Car il ressent profondément la douleur de la solastalgie. Peut-être que ceux d’entre nous qui nient la gravité de la crise ont les sens émoussés et le cœur endurci, peut-être qu’ils manquent de sensibilité.

Je rendis visite à McRae en décembre dernier, deux mois après sa sortie de prison. Il avait été recueilli par un couple de mormons âgés vivant dans une propriété isolée de la forêt nationale de Gila, dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique. McRae travaillait comme gardien d’une petite cabane que les propriétaires louaient à des chasseurs d’élans. Dans les courriels qu’il m’a adressés, il était reconnaissant à la famille de l’avoir accueilli, mais il était aussi profondément déprimé. Lors de ma visite, je le confrontai au fait que ses attaques contre les postes électriques n’avaient en rien modifié le cours de la civilisation industrielle. Il cassa un verre, se leva et me hurla dessus. J’eu l’impression qu’il était prêt à tuer.

Je restais quelque temps dans la cabane avec lui. Nous étions allés camper dans la région sauvage de Gila. Aucune machine n’était autorisée dans la zone protégée, aucun transport mécanisé d’aucune sorte. Nous fîmes un grand feu de pinyon, de genévrier et de chêne. C’est la seule fois où je le vis se détendre, heureux que nous passions du temps ensemble dans ce refuge sacré, hors de portée de ce qu’il appelait le Monde de la Machine. Il avait passé le plus clair de son temps à parler de la forêt. « Lorsque je me promène dans ces forêts, je ressens l’ancienneté et l’essence des arbres », disait-il. Il me parlait des pins ponderosa géants dans les zones humides de haute altitude de ciénaga. Ces arbres endémiques se mêlaient aux pinacles de roche, aux chênes de Gambel et aux chênes gris, aussi gris que les rochers engloutis par le lichen qui les entouraient. Des cactus en fleurs d’un rouge flamboyant à huit mille pieds d’altitude – « Magnifique ! » s’écria-t-il. Il me parla du rosier des falaises, de l’acajou des montagnes et du pois jaune sauvage dans les prairies vertes, avec de joyeuses fleurs miniatures d’un éclat varié qui coloraient la terre brisée. Il me parla aussi des bonsaïs tordus de genévrier alligator, blanchis et brûlés par le soleil, qui se regroupaient sur les falaises abruptes. « Ces bonsaïs n’ont pas besoin d’être manipulés par des anthropomorphes, Dieu soit loué ! Je vous en montrerai de très beaux demain », dit McRae. Et c’est ce qu’il fit le lendemain matin.

Christopher Ketcham

Pour continuer à bénéficier d’un média 100 % indépendant de l’influence étatique et industrielle

-

https://harpers.org/archive/2023/11/the-machine-breaker/ ↑

-

https://www.courrierinternational.com/notule-source/harper-s-magazine ↑

-

Christopher Ketcham parle de « catastrophisme » et de « vision apocalyptique », comme si les fondateurs de Deep Green Resistance étaient les seuls à tenir de tels propos. En réalité, ils ne font que reprendre tout au long de leurs écrits des constats faits par la communauté scientifique. Dans son livre Notre dernier siècle ?, un astrophysicien éminent tel que Martin Rees estime que l’humanité a plus de 50 % de chance de s’éteindre avant la fin de ce siècle à cause de l’instabilité et des destructions engendrées par le progrès technologique. ↑

-

On pourrait rétorquer à Ketcham qu’il n’y a rien de rationnel, du point de vue d’un être vivant doué de conscience et capable de penser, d’accorder davantage d’importance à quelques vies individuelles quand la continuation de la vie sur Terre dans son ensemble est menacée. L’avenir de l’espèce humaine, et a fortiori l’avenir de la vie sur Terre, a infiniment plus de valeur sur le plan moral que l’avenir de quelques centaines de millions d’individus habitant les pays riches et industrialisés. ↑

-

« Un système de Ponzi, chaîne de Ponzi, fraude de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte auparavant, la fraude apparaît au grand jour au moment où le système s’écroule, c’est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Son nom rappelle Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920. » (Wikipédia) ↑