Amis écologistes, la notion de « risque » technologique est un traquenard

J’ai reproduit un passage de l’excellent livre La Baleine et le Réacteur : À la recherche de limites au temps de la haute technologie (1986) de Langdon Winner. Il est considéré par le Wall Street Journal comme « l’universitaire de référence en matière de choix technologique », a été professeur dans de grandes écoles d’ingénieurs et universités, ainsi qu’au MIT. Il est également l’auteur de Autonomous technology, une étude de l’idée de « technologie hors contrôle » dans la pensée sociale moderne.

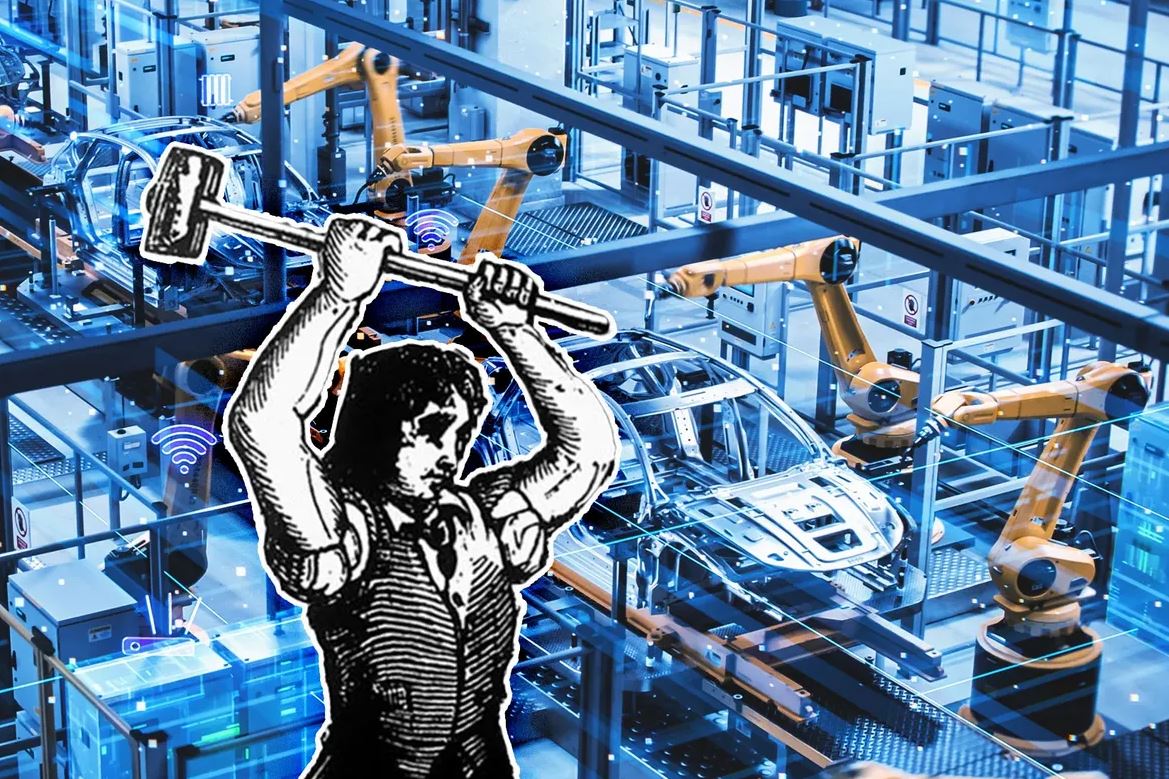

Dans l’extrait ci-après, Langdon Winner revient sur la notion d’évaluation des risques qu’il assimile à un piège tendu par les industriels aux défenseurs de l’environnement. Il explique que la notion d’évaluation des risques s’est développée depuis les années 1970 en réponse aux dégâts croissants engendrés par les activités industrielles. Langdon Winner montre que le passage de la notion de « danger » à la notion de « risque » change la nature du terrain sur lequel les débats vont avoir lieu. Le danger pour la santé représenté par les pesticides peut être facilement compris par tous, par exemple en établissant un lien entre le lieu d’épandage et la multiplication des cancers dans la zone. L’introduction de la notion de risque complexifie les débats et introduit une dose considérable d’incertitude bénéficiant évidemment toujours aux industriels pollueurs. Ce basculement insidieux donne l’avantage aux experts – ingénieurs et scientifiques – et disqualifie automatiquement l’avis des gens ordinaires. Voilà comment politiciens, industriels et médias de masse transforment un débat démocratique en débat d’experts.

Langdon Winner :

« À partir du moment où c’est autour du risque que s’organise le débat apparaissent toutes les complications et les comparaisons accablantes que j’ai décrites. Les critères de la certitude scientifique sont appliqués aux données disponibles afin de montrer que nous en savons très peu sur la relation de cause à effet entre les pratiques industrielles et leurs conséquences indirectes. »

L’auteur donne plusieurs exemples édifiants sur l’industrie nucléaire, la pollution chimique, etc. Après avoir imposé l’évaluation des risques dans le débat, les lobbyistes de l’industrie se lancent alors dans des comparaisons absurdes pour soutenir que la peur des écologistes face aux dangers technologiques est totalement irrationnelle. Par exemple, l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici, un technocrate nucléariste qui se fait passer pour un écologiste décroissant, s’est dernièrement illustré sur France 5 en comparant le risque de mourir d’un accident nucléaire à celui de mourir par excès de Kinder Bueno[1]. Il fallait oser. Dans le même esprit, ce dernier avait déclaré il y a une dizaine d’années que « même si tous les 20 ans se produit un accident similaire [à Fukushima], le nucléaire évitera toujours plus de risques qu’il n’en crée. » Comble de l’absurde, il avait affirmé que « le niveau de radioactivité est désormais sans effet sur les écosystèmes environnants [autour de Tchernobyl[2]]», ce qui est bien évidemment un mensonge. À Tchernobyl, les équipes du biologiste Timothy A. Mousseau ont montré que « l’exposition aux rayonnements ionisants a provoqué des dommages génétiques et augmenté les taux de mutation pour nombre d’organismes[3]. » Même histoire pour Fukushima. Ajoutons pour finir cette introduction que Jancovici se garde bien de parler du risque terroriste qui est de trois types, comme le rapporte un article du Harvard Magazine (attaque sur une centrale, fabrication d’une bombe sale et attaque à la bombe nucléaire[4]). Le réacteur numéro 4 de la centrale de Doel en Belgique avait pourtant été saboté en 2014, provoquant des dégâts « considérables », selon le journal Le Monde[5]. Là encore, silence radio chez Janco.

Pour s’armer intellectuellement contre la propagande des industriels et de leurs alliés, il faut voir le film La Fabrique de l’ignorance diffusé récemment par la chaîne Arte :

L’évaluation des risques : une démarche dangereuse (par Langdon Winner)

L’évaluation des risques constitue l’une des seules manières dont notre société envisage de limiter ou d’encadrer le développement technologique. Les effets de la production industrielle pouvant nuire à l’environnement et à la santé et à la sécurité des êtres humains, l’évaluation des risques tente de mettre au point des procédés à la fois rigoureux et moraux. Cette approche semble offrir aux décisionnaires les moyens d’utiliser les informations scientifiques les plus justes en vue de protéger la société au mieux. En effet, si l’on appelle « risque » tout ce qui peut, d’une manière ou d’une autre, mal tourner dans les applications de la science et de la technologie (définition que beaucoup sont prêt à accepter), il est alors possible d’orienter la pratique scientifique et technique.

Seulement, cette promesse d’évaluation des risques est difficile à tenir. L’arène où l’on discute de la question du risque est hautement politique et conflictuelle. Les problèmes spécifiques, comme ceux qui concernent la sûreté nucléaire ou les problèmes plus généraux concernant les choix méthodologiques des études de risque, sont d’importance majeure. De puissants intérêts sociaux et économiques sont investis dans la recherche de solutions. Quand la sécurité est-elle suffisante ? Les témoignages des différents experts à propos de telles questions sont davantage révélateurs des intérêts qu’ils représentent que de l’étendue de leur savoir. En réalité, la seule introduction de la notion de « risque » comme moyen de définir des enjeux politiques n’a déjà rien de neutre. Au moment où les sociétés modernes commencent à faire face à toute une série de protestations liées aux dégâts des pratiques industrielles sur l’environnement et la santé publique, l’introduction d’une évaluation automatique du risque témoigne d’une volonté conservatrice. Par « conservatrice », j’entends ici une vision des choses favorisant la préservation du statu quo. Si beaucoup d’acteurs de l’évaluation du risque ne sont pas des conservateurs au sens politique du terme, il me semble que cette nouvelle approche aura pour effet de ralentir, de compliquer et de semer la confusion dans les tentatives de résoudre les problèmes liés à l’industrialisme. Ainsi encouragera-t-elle la perpétuation du statu quo industriel, en le mettant à l’abri de toute contrainte imposée par la société. C’est ce conservatisme que je veux étudier ici.

Dangers et consensus

En contraste avec les autres formes d’analyse morale ou politique, l’évaluation du risque exige un consensus très étroit. Elle nous demande d’évaluer les circonstances dans lesquelles il existe une possibilité, même très faible, que des activités par ailleurs jugées socialement bénéfiques puissent causer des dommages. Si l’on est capable de reconnaître et de se préoccuper de cette possibilité de dommage, on est qualifié pour participer au débat. Aucune autre qualification n’est nécessaire. Ce que l’on pense d’autres questions sociales, le contrôle des armes, le déficit budgétaire, l’avortement, par exemple, n’a aucune importance. Des gens ayant des opinions radicalement différentes sur, par exemple, les minima sociaux, ou n’importe quel autre problème de société, peuvent pourtant trouver une raison commune d’agir face aux dangers qui menacent leur santé ou leur sécurité.

À cet égard, l’évaluation du risque ne cherche pas à formuler une évaluation générale de la vie moderne, comme l’ont fait le libéralisme, le marxisme et les autres grandes théories sociales. Il arrive souvent, bien sûr, que la question du risque apparaisse comme un problème se posant dans les termes d’une théorie plus large. Un marxiste reformulera le problème dans un coin de sa théorie de la production ; un utilitariste essaiera de le traiter comme une question à résoudre dans le projet de réalisation du plus grand bien, pour le plus grand nombre. Mais ces approches ne sont pas mises en avant dans les affirmations et contre-affirmations portant sur des dangers bien précis. Nous n’attendons pas qu’une interprétation d’ensemble de la condition moderne émerge des débats sur le DDT, les polychlorobiphényles, la pollution atmosphérique, l’énergie nucléaire, etc. Il s’agit, ici, comme le notait un observateur, de « protéger la vie humaine face à l’industrialisme[6] ».

Si le consensus que recherche l’évaluation du risque est limité, cela ne l’empêche pas d’être très puissant. La trame de fond, ici, est la peur – d’être blessé, de tomber malade, de mourir – et la crainte d’avoir à vivre dans un environnement dégradé. C’est ainsi que les arguments sur les dangers imminents permettent souvent utilement de rassembler des individus ne partageant à peu près rien d’autre que des peurs. L’écologisme et le consumérisme contemporains en tirent profit pour plaider leur cause. À une toute autre échelle, l’armée justifie la dépense de milliards de dollars en armement en utilisant la peur qu’inspirent quelques ennemis mal définis, ou une guerre nucléaire.

Comme je le remarquais au chapitre précédent, la meilleure analyse des arguments reposant sur la peur se trouve chez le grand psychologue de la terreur politique, Thomas Hobbes. L’intuition fondamentale de Hobbes est l’idée que des hommes incapables de s’accorder sur tout autre sujet admettront pourtant qu’ils partagent la même peur morbide du mal physique qu’ils peuvent s’infliger les uns aux autres. À l’état de nature, même le plus fort s’expose à être vaincu par surprise. En réalisant qu’ils vivent perpétuellement dans la terreur, les hommes accepteront l’idée d’une convention établissant la société politique et son système rationnel d’autorité et d’obligation.

De nombreux exemples, dans l’histoire de la société industrielle, témoignent du fait que les applications visiblement dangereuses des nouvelles technologies ne sont jamais tolérées longtemps. Les collisions frontales de trains de voyageurs en Nouvelle-Angleterre, au milieu du XIXe siècle, attirèrent l’attention sur les problèmes de gestion d’horaires et de communication, propres au chemin de fer à cette époque. Les trains en question circulaient sur des voies à sens unique, rendant périlleux le trafic simultané dans les deux sens, même avec quelques aiguillages. Des réglementations votées par l’État apportèrent les remèdes devenus nécessaires. Des événements semblables affectèrent les débuts du voyage aérien. Un défaut inaperçu dans les structures en aluminium des Comets britanniques provoqua l’écrasement au sol de plusieurs de ces avions. L’étude des épaves révéla l’origine du problème et les fabricants modifièrent sa conception en conséquence. Les premières étapes du développement de nouvelles machines, de nouveaux produits chimiques, de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes impliquent souvent une période d’essais et d’erreurs durant laquelle des gens sont tués ou blessés. La règle communément acceptée stipule que les sources de danger évidentes doivent être éliminées, par l’action privée ou publique, sans quoi l’utilité même de l’appareil serait remise en question. Certaines technologies finirent ainsi par être considérées comme des menaces et non comme des outils – le thalidomide par exemple[7].

D’ailleurs, la réaction publique aux effets nocifs de la technologie et de l’industrie moderne provoqua souvent des réformes, alors même que les autres voix se taisaient. Le livre La Jungle d’Upton Sinclair (1906) inspira une protestation générale contre la situation sanitaire dans l’industrie de la viande à Chicago. Les enquêtes officielles aboutirent à de nouvelles lois et mesures. Sinclair, qui était socialiste, écrivit des dizaines de livres relatant les effets pervers du capitalisme. Mais aucun de ses derniers livres n’enflamma autant les imaginations ni ne stimula autant le changement que son étude de l’industrie de l’emballage de la viande. Il ressort de l’expérience de Sinclair et de celle d’autres activistes politiques plus proches de nous que lancer l’alerte à propos d’un danger particulier agit efficacement sur les imaginations, à la différence des critiques plus générales et plus ambitieuses de la société. Il s’ensuit que la politique de gestion des risques sert souvent à compléter, voire supplante, la politique de justice sociale.

La volonté de convertir le principe salus populi suprema lex (« le salut du peuple est la loi suprême ») en un mouvement politique de grande envergure est désormais courante chez les activistes contemporains. En attirant l’attention sur un danger potentiel, on espère s’attirer des sympathies en vue de mener un programme plus large de critique et de réforme sociale. Le danger que l’on expose fonctionne comme un symbole devant amener les gens à comprendre d’autres maux de la société, par exemple la concentration du pouvoir institutionnel. La première phrase du livre d’Ivan Illich, Némésis médicale, proclame ainsi : « L’entreprise médicale menace la santé. » La méthode d’Illich consiste à se concentrer sur les maladies iatrogènes (causées par le médecin, un traitement ou un acte médical) afin d’attirer l’attention du lecteur sur ce qu’il considère comme le problème central : la nuisance que constitue l’organisation sociale de la médecine moderne. Pour Illich, il est clair que son mode d’organisation est toujours problématique. Le fait qu’il soit aussi la source de problèmes de santé bien identifiés fournit une excellente raison d’enquêter sur le phénomène lui-même. Illich part de ce fait pour exposer à son auditoire en quoi les structures sociales de la vie moderne sont oppressives, pas seulement en médecine, mais dans de nombreux domaines institutionnels.

Des approches similaires sont utilisées avec plus ou moins de succès par les écologistes, les associations de consommateurs et la presse à scandale. Les gros titres portant sur des menaces pour la santé ou la sécurité fournissent l’occasion de discuter de questions considérées comme plus fondamentales, par exemple la nécessité de contrôler l’immense pouvoir des grandes entreprises. Les articles et éditoriaux de la presse états-unienne font souvent appel à cette stratégie. En un sens, c’est une bonne chose. Dans une société totalement dominée par le mode de vie capitaliste, il est difficile de s’en prendre directement aux maux sociaux du capitalisme. Il est plus judicieux de commencer par évoquer diverses questions urgentes apparemment non idéologiques. En décrivant cette stratégie, mon intention n’est pas de disqualifier les thèses de ces activistes ou de ces auteurs. Mais il faut bien reconnaître que cette approche, exactement comme les arguments d’ « efficacité » qu’utilisent parfois les extrémistes, est encore un cheval de Troie conceptuel. Si cela s’avérait efficace pour affronter les injustices sociales et la concentration du pouvoir économique, je suppose que nous l’utiliserions plus souvent.

Le risque et la force de caractère

Mais, ainsi qu’il en va de certaines stratégies politiques, cette manière d’aborder les problèmes sociaux se révèle parfois contre-productive. L’essor de l’évaluation du risque dans les années 1970 illustre clairement cette contre-productivité. Des questions auparavant considérées sous l’angle de la « crise environnementale », d’ « effets secondaires dangereux », de « dangers pour la santé », etc., furent progressivement redéfinies comme des questions de « risques[8] ». Il s’agit d’un changement majeur.

Si nous déclarons que nous sommes en train d’identifier, d’étudier et de neutraliser des dangers, notre problème est clairement défini. Deux idées s’imposent tout particulièrement. Premièrement l’idée qu’avec des preuves adéquates, les dangers pour la santé et la sécurité sont faciles à démontrer. Deuxièmement, l’idée que lorsque sont révélés des dangers de ce type, tous les interlocuteurs raisonnables s’accordent facilement sur la manière de les traiter. Si l’on constate qu’un profond fossé se trouve sur le chemin de l’école de quelques enfants, il semble raisonnable d’exiger que l’autorité responsable, personne privée ou institution publique, le comble ou l’entoure d’une barrière. De même, si nous avons de bonnes raisons de penser qu’un industriel met en danger notre santé ou la qualité de la terre, de l’air ou de l’eau autour de nous, il semble raisonnable d’exiger que la pollution cesse ou soit fortement réduite. Des principes de ce genre se trouvent au fondement, selon moi, d’un grand nombre de mouvements sociaux dans le domaine de l’environnement, de la protection des consommateurs et du contrôle de la technologie moderne. Bien entendu, chacun de ces mouvements est susceptible, à sa façon, de compliquer le débat sur les mesures à prendre, par exemple à partir d’une vision de la complexité issue de la théorie écologique. Mais ces complications sont typiquement destinées à renforcer l’idée élémentaire selon laquelle les « dangers » pour la santé humaine, les autres espèces et l’environnement sont des problèmes graves, faciles à comprendre et exigeant des solutions immédiates.

Si, en revanche, nous nous intéressons à l’évaluation du risque, des complications bien différentes surgissent. Notre tâche consiste alors à étudier, peser, mesurer, comparer et évaluer des circonstances à propos desquelles il n’existe pas de consensus évident. Les deux idées majeures, tombant sous le sens, sur lesquelles repose la notion de danger, ne peuvent plus être employées. La confiance que nous pouvions placer dans notre savoir et son extrapolation disparaît, pour laisser place à une enquête terriblement précise portant sur des dizaines (voire des centaines) de dimensions toutes aussi passionnantes les unes que les autres. C’est un nouvel ensemble d’interrogations qui se présent à l’esprit du scientifique ou du philosophe. L’action, elle, tend à être indéfiniment reportée.

Lorsque l’on bascule de la conception d’un problème en termes de danger à sa conception en termes de risque, un certain nombre de changements surviennent généralement. Ce qui jusque-là pouvait être tenu pour une liaison causale assez évidente, par exemple entre la pollution de l’air et le cancer, est soudain frappé d’incertitude. Quelle est la valeur relative de ce risque, sa « probabilité de nuisance » ? Et quelle est l’étendue de cette nuisance potentielle ? Quelles sont les méthodes les plus adaptées pour mesurer et analyser ces données avec la rigueur nécessaire ? S’agissant de questions relevant de la connaissance scientifique et de ses limites actuelles, l’évaluateur du risque est souvent contraint de reconnaître que la recherche la plus avancée se heurte à des résultats très incertains. Il est par exemple possible d’annoncer en toute honnêteté : « Nous ne savons pas quelle est la relation entre ce produit chimique et les dommages qu’il peut éventuellement produire. » Ainsi, les normes d’acceptation ou de rejet des résultats de la recherche scientifique deviennent en fait les normes morales permettant d’évaluer dommages et responsabilités. Ne pas se tromper est une priorité. La constatation selon laquelle « les experts ne sont pas d’accord » augmente la perplexité et rend nécessaire une grande prudence avant de tirer des conclusions. La nécessité de distinguer « faits » et « valeurs » revêt une importance primordiale. Face aux incertitudes concernant ce que nous savons vraiment à propos de tel ou tel risque, la prudence n’implique pas d’agir efficacement en vue de traiter une source possible de dommages, mais d’attendre de meilleurs résultats scientifiques.

Cet état d’esprit peut être observé dans une étude menée par l’Agence pour la protection de l’environnement afin de déterminer si les habitants de la zone du Love Canal à New York, où se trouve une décharge de produits chimiques à l’abandon, présentaient, ou non, des altérations chromosomiques. Le rapport de Dante Picciano, généticien travaillant à la Biogenics Corporation de Houston, Texas, concluait ainsi : « Il apparaît que l’exposition au risque chimique à Love Canal peut être en grande partie responsable de l’augmentation apparente des aberrations cytogénétiques constatées et que les habitants présentent une plus grande probabilité de maladies du néoplasme, d’avortements spontanés et de malformations à la naissance. Cependant, en l’absence de population test de référence, la plus grande prudence est nécessaire dans l’interprétation de ces résultats[9]. » Bien que les produits chimiques, eux, aient été jetés-là n’importe comment, l’étude scientifique des conséquences de cet acte se doit apparemment d’être d’une minutie extrême. Chaque fois que la loi et la puissance publique tiennent compte de l’état actuel de la connaissance scientifique d’un risque, le même type de précaution apparaît dans son traitement.

Dans l’évaluation des risques, les calculs du ratio coûts/bénéfices viennent souvent aggraver les incertitudes sur les causes et les effets. Concevoir des remèdes pratiques aux risques créés par l’homme en matière de santé, de sécurité ou d’environnement, exige toujours une dépense d’argent public ou privé. Combien est-il raisonnable de dépenser pour réduire un risque donné ? Ce coût est-il justifié par rapport aux bénéfices attendus ? Même si l’on parvient à respecter les questions d’équité et la question « qui va payer ? », le calcul risque/coût/bénéfice, par sa nature même, fournit de nouvelles raisons d’hésiter avant de proposer toute mesure pratique. Étant donné l’impératif financier, il nous faut effectuer une évaluation budgétaire. Notre budget, naturellement, inclut toutes sortes de dépenses liées aux choses qui nous sont nécessaires, nous font envie, ou sont tout simplement indispensables. Étant donné l’impact d’une réduction des risques environnementaux sur les prix à la consommation, les impôts, la productivité industrielle, etc., la remédiation de certains risques doit être évaluée à l’aune des autres priorités économiques[10].

Adopter le concept de « risque » pour décrire une situation, c’est de fait accepter le principe du calcul coûts/bénéfices. Dans son sens habituel, le « risque » désigne une « probabilité de nuisance » que l’on compare aux profits potentiels qui lui sont liés. Que fait-on face à un risque ? Parfois, on décide de le prendre. Que fait-on, en revanche, face à un danger ? On cherche en général à l’éviter ou à le supprimer. L’emploi du terme « risque » dans le monde des affaires, le sport et le jeu illustre à quel point celui-ci est lié à l’idée d’engagement volontaire. Un investisseur risque son capital dans l’espoir de réaliser un profit financier. Une équipe de football engagée dans un match difficile prend un risque en décidant de jouer avec trois attaquants de pointe. Un joueur de blackjack, à Las Vegas, risque son argent pour essayer de gagner gros. Par opposition aux notions de danger, menace ou péril, la notion de risque tend à signifier que le dommage en question est volontairement accepté, en espérant tirer profit de cette acceptation. Cette connotation fait du concept de risque, tel qu’il est utilisé dans une partie de la littérature récente, un concept particulièrement pervers. Ce mot est intrinsèquement lié à nombre d’idées fort répandues. Notamment à celle, très simple, selon laquelle nous prenons tous, souvent, des risques, sous une forme ou une autre.

Partant du fait que nous rencontrons, au quotidien, toutes sortes de situations risquées, l’évaluation contemporaine du risque met l’accent sur des complications psychologiques venant aggraver les difficultés liées à l’incertitude scientifique et au calcul risque/coût/bénéfice. Les gens évaluent-ils précisément les risques qu’ils courent ? Dans quelle mesure sont-ils capables de comparer et d’évaluer ces risques ? Et pourquoi décident-ils de se focaliser sur certains risques plutôt que d’autres ? De nombreux travaux de recherche en psychologie, intéressants et solides, ont été consacrés à ces questions. Dans l’ensemble, ces études tendent à suggérer que les gens ont une compréhension particulièrement floue des probabilités de dommages relatives à leurs activités quotidiennes[11]. En ajoutant à cela une analyse statistique des blessures et décès liés aux diverses situations de la vie moderne, la question est de savoir pourquoi les gens se mettent à s’inquiéter de certains risques et pas d’autres devient réellement troublante.

De nombreux auteurs s’emparent des possibilités rhétoriques qu’offre cette troublante question pour affirmer que la confusion qui règne dans l’évaluation quotidienne des risques discrédite les thèses de ceux qui mettent en avant certains types de nuisances probables. Pourquoi une personne conduisant une automobile, cause bien connue de blessures et de décès, a-t-elle peur de l’énergie nucléaire ou de la pollution atmosphérique ? Ce genre de comparaison absurde est parfois utilisé afin de soutenir que la peur des gens face aux dangers technologiques est totalement irrationnelle. L’un des partisans de cette position l’exprime ainsi : « Il n’est pas étonnant que les gens ayant des difficultés psychologiques et sociales aient peur du progrès technologique. Ces craintes vont de la peur des ascenseurs dans les immeubles jusqu’à la peur des radiations émanant des détecteurs de fumée. Ces craintes sont toujours les symptômes d’une projection vers l’extérieur d’une anxiété interne, que les psychiatres appellent phobie. » Le même auteur explique que les gens normaux sont capables de surmonter ces phobies en pensant aux bienfaits innombrables que nous devons aux technologies modernes. « Les gens normaux acceptent les risques négligeables et les petits inconvénients qui sont souvent indissociables de merveilleux bienfaits matériels[12]. »

Une fois que l’on a établi que la perception de risques technologiques relevait de la phobie, il reste à expliquer pourquoi les gens ont ce genre de craintes. Pour répondre à cette question, l’anthropologue Mary Douglas et le politologue Aaron Wildasky ont mis au point une analyse s’appuyant sur l’idée selon laquelle les plaintes concernant le risque ne doivent pas être prises au premier degré. Selon eux, toute perception d’un risque environnemental doit être soigneusement interprétée afin de faire apparaître les normes sociales et les appartenances institutionnelles qui la sous-tendent. Des institutions différentes réagissent différemment au risque. Par exemple, les entrepreneurs acceptent sans hésiter le risque économique. Ils assument les stimulantes incertitudes du marché, ce qui constitue le contexte institutionnel de leur activité. Tout au contraire, les organisations écologistes, que Douglas et Wildavsky décrivent comme des « sectes », font preuve, selon eux, d’une crainte obsessionnelle des risques technologiques ; la découverte de risques alimente l’engagement personnel et la solidarité de groupe indispensables aux « sectes ». Existe-t-il, dans le monde, des dangers écologiques devant inquiéter les hommes raisonnables, quelle que soit leur appartenance institutionnelle ? Douglas et Wildavsky estiment que l’on ne peut répondre à cette question. Le fait que « les scientifiques ne sont pas d’accord » nous impose de rester sceptiques devant toute affirmation portant sur un risque particulier. Douglas et Wildavsky se proposent plutôt de nous réconforter au moyen de la méthodologie des sciences sociales, conçue pour expliquer (et pour ressentir un sentiment de supériorité face à) l’étrange comportement de nos contemporains les plus ignares[13].

Après avoir exposé les taillis de l’incertitude scientifique, s’être perdu dans les labyrinthes de l’analyse risque/coût/bénéfice, après avoir été saisi par le puissant vertige séparant faits et valeurs, s’être arrêté pour admirer les écheveaux bariolés de la psychologie des masses, nous voici parvenus en un endroit particulièrement déplaisant : le monde des comparaisons odieuses et du mépris d’autrui. Cette dérive ne se limite pas à quelques écrits universitaires portant sur l’évaluation du risque, elle trouve un répondant dans les déclarations publiques et les argumentaires des grandes entreprises des secteurs pétroliers, chimique et électronucléaire. À la fin des années 1970, la chasse aux soi-disant dangers écologiques devint une composante essentielle de l’idéologie des grandes entreprises. Étroitement lié aux revendications de dérégulation et d’assouplissement des législations contrôlant la pollution atmosphérique, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, etc., le thème du « risque » devient prépondérant dans les déclarations d’intention des entreprises industrielles.

Une publicité typique de Mobil illustre la manière dont une vulgarisation de la psychologie du risque et une analyse risque/coût/bénéfice peuvent très bien s’harmoniser. « Activités dangereuses », titre la publicité. « Tondeuses à gazon, aspirateur, baignoire, escalier […]. Tout cela fait partie de la vie quotidienne et, pourtant, présente un danger pour la santé. Selon la Commission de sécurité des appareils ménagers, ces ustensiles courants ont causé l’an dernier presque un million d’accidents, et pourtant nous en acceptons les risques, en échange d’avantages tout à fait évidents. […] Le risque, en d’autres termes, fait partie de la vie. Ne soyons pas stupides ! Rien ne peut être sûr à 100 %, et pourtant, certains réclament encore une société sans risques ! » Ayant lu une bonne partie de la littérature récente sur l’énergie, l’environnement, la protection des consommateurs, etc., je ne me souviens pas avoir vu une seule fois rencontré l’exigence d’une « société sans risques ». Cette idée n’apparaît que comme faire-valoir dans ce genre de publicités. Celle-ci continue en évoquant une série d’associations psychologiques liées à l’expérience du risque dans l’entreprise. « Ne paniquons pas. Ce dont l’Amérique a le plus besoin, c’est que ses entreprises prennent des risques, surtout dans le secteur de l’énergie, où les risques sont grands […]. Nous sommes des parieurs […]. Prendre des risques : c’est la meilleure façon d’aider l’Amérique à aller plus loin […] et plus haut[14]. » On se fait un petit poker ?

Il existe en effet, dans notre culture, une célébration solidement ancrée du risque économique comme forme de courage. L’on fait preuve de caractère en mettant en jeu son argent, son talent et sa réputation dans une nouvelle entreprise. Par contraste, il est facile de dépeindre les gens méfiants des éventuels effets secondaires de la machine économique comme des faibles et des lâches, des petits joueurs qui ne sont décidément pas à la mesure des rigueurs du marché. Les politiques publiques faisant droit à de tels scrupules peuvent être ignorées comme de simples signes du fait que la société manque de caractère, ou que les citoyens sont décadents. Ainsi, en plus de tous les problèmes attendant ceux qui souhaitent introduire le « risque » au cœur de la discussion politique, il leur faut prendre en compte cette propension de notre culture à ranger la prise de risque parmi les saines vertus guerrières. Ceux qui ne la possèdent pas ne devraient pas se mettre en travers du chemin des autres.

Éviter le « risque »

En exposant le contenu des discussions actuelles portant sur le risque, je ne cherche pas à suggérer, comme d’autres l’ont fait, que l’ensemble du domaine a été, d’une certaine manière, corrompu par des intérêts économiques égoïstes. Je ne veux pas non plus dire que toutes ou la plupart des interventions sur ce sujet relèvent d’une intention politique délibérément conservatrice. De nombreux participants se sont incontestablement joints au débat avec les plus nobles intentions scientifiques, philosophiques et sociales. La plupart des travaux fiables sur le sujet cherchent à renforcer les moyens intellectuels disponibles afin de défendre les éléments sociaux et environnementaux les plus exposés aux effets secondaires de la technologie. Certains problèmes passionnants relèvent certainement de l’évaluation du risque et méritent pleinement d’être étudiés. Je ne peux que souhaiter le développement de telles analyses lucides, éclairantes et généreuses.

Cela étant, tout ce que je rapporte ci-avant suggère que le débat sur le risque est un débat que certains intérêts sociaux sont absolument assurés de perdre. Aujourd’hui, dans la plupart des circonstances dans lequel ce débat peut apparaître, les discussions sur le risque sont susceptibles d’avoir des effets fortement conservateurs. Le conservatisme dont on parle ici est la volonté de préserver le statu quo de la production et de la consommation dans nos sociétés industrielles de marché ; statu quo lié à un long passé de développement économique, pendant lequel d’innombrables applications technologiques furent introduites, sans aucun souci des dommages qu’elles pouvaient causer. Ainsi, des décennies d’utilisation à l’aveuglette de produits chimiques constituent le contexte réel des délibérations actuelles sur la sûreté desdits produits. La pollution de l’air, des sols et de l’eau dans les États-Unis n’est pas une exception, mais une norme. Les pratiques industrielles acceptables d’hier étant devenues les références de l’acceptable pour aujourd’hui et pour demain, la volonté de disposer d’un environnement propre et sain est en mauvaise posture. La charge de la preuve repose sur ceux qui désirent changer de vieilles habitudes.

Dans ce contexte, définir son sujet de préoccupation en tant que « risque » plutôt que d’une autre manière orient le débat dans une direction particulière. Ce choix facilite la défense des pratiques industrielles ; il rend beaucoup plus difficile le travail de ceux qui souhaitent fixer à ces pratiques des limites de nature morale ou politique. Je ne veux pas dire qu’il s’agit là d’une conséquence de la manière dont on « utilise » l’évaluation du risque, bien que les utilisations conservatrices de cette forme d’analyse soient, comme nous l’avons vu, beaucoup plus simples. Ce qu’il faut comprendre, c’est que, dans une société comme la nôtre, les discussions centrées sur le risque ont fortement tendance à imposer une certaine perspective et ses conclusions. À l’origine de cette tendance se trouve, tout simplement, la manière dont la notion de risque est utilisée dans le langage quotidien. Comme je l’ai noté, l’emploi de ce mot dans la description d’une situation donnée signifie que l’on a l’intention de faire une comparaison entre bénéfices attendus et dommages possibles. En général, nous ne définissons pas une pratique comme un risque à moins d’en attendre un avantage potentiel. À l’opposé, cette disposition à comparer et mettre en balance n’est pas inhérente aux notions que l’on pourrait employer à la place de celle de risque : danger, péril et menace. Ces termes ne suggèrent pas que la cause de possibles dommages est aussi celle de possibles bénéfices. Ceux qui souhaitent imposer des limites aux activités technologiques ou industrielles se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues en choisissant d’organiser leur propos autour de la notion de « risque ». Ceux qui acceptent la légitimité de l’évaluation du risque acceptent tacitement des principes qu’ils auraient refusés (ou au moins remis en question) dans un autre contexte : que l’objet ou l’activité en question doit être jugé à la lumière des bienfaits qu’il apporte et que les évaluateurs eux-mêmes font partie des récipiendaires d’au moins certains de ses bienfaits.

À partir du moment où c’est autour du risque que s’organise le débat apparaissent toutes les complications et les comparaisons accablantes que j’ai décrites. Les critères de la certitude scientifique sont appliqués aux données disponibles afin de montrer que nous en savons très peu sur la relation de cause à effet entre les pratiques industrielles et leurs conséquences indirectes. Les méthodes de l’analyse risque/coût/bénéfice fournissent un bilan économique détaillé censé servir à évaluer le risque « acceptable ». Les analyses statistiques décrivent la probabilité relative des différentes sortes d’accidents, par exemple en comparant la probabilité de blessure liée à la pratique du ski avec celle liée à un accident nucléaire majeur. Les études psychologiques révèlent des anomalies dans la manière dont les gens estiment et comparent les différentes sortes de risques. Les modélisations sociologiques nous renseignent sur la relation entre structures institutionnelles et catégories de craintes ressenties. Une vaste division spécialisée du travail intellectuel se déploie ainsi devant nous.

On peut traiter cette masse de problèmes en les considérant un par un, et en cherchant à déterminer les normes, les méthodes, les résultats et les modèles adéquats pour traiter les questions de la santé et la sécurité publiques et la qualité de l’environnement. Par exemple, on peut se demander s’il est vraiment raisonnable de recourir aux critères très stricts de certitude qu’utilise la recherche scientifique dans des domaines où les composantes sociales et morales sont importantes. Nos estimations des dégâts possibles et de leurs causes ne peuvent-elles tolérer plus de 5 % d’erreur ? L’usage de ce genre de critère ne signifie-t-il pas surtout que des pratiques potentiellement dangereuses bénéficient d’une sorte de « présomption d’innocence » ?

On pourrait pareillement réexaminer le rôle de l’analyse coûts/bénéfices dans l’évaluation des risques, en montrant les forces et les faiblesses de cette méthode. Dans quelle mesure sommes-nous capables de mesurer les coûts et les bénéfices d’un choix donné ? Que faire lorsque nos mesures se révèlent inadéquates ? Les critères d’efficacité dérivés des théories économiques sont-ils suffisants pour orienter des choix de valeur en matière de politique publique ? Dans les controverses portant sur les outils intellectuels utilisés dans la prise de décision, ces questions sont vivement discutées.

Mais pour ceux qui perçoivent les questions de santé et de sécurité publiques et de qualité de l’environnement comme des sujets parfaitement clairs et qui réclament une action urgente, ces raffinements méthodologiques sont sans intérêt. Il paraît raisonnable de nous demander pourquoi nous devrions perdre autant de temps à nous poser ce genre de questions. Devrions-nous employer notre temps à améliorer les techniques d’analyse du risque et d’évaluation du risque ? Ou devrions-nous utiliser ce même temps à œuvrer plus directement en vue de rendre le monde plus beau, plus sain, plus sûr, plus généreux, en éliminant les nuisances que la vie industrielle répand partout ?

L’expérience des écologistes et des défenseurs des consommateurs qui s’aventurent sur le terrain des discussions portant sur le risque ressemble à celle du néophyte faisant la tournée des casinos de Las Vegas et se laissant inviter à une partie de poker truquée. On lui demandera de mettre en jeu ce qu’il a de plus précieux, sans qu’il ait la moindre chance de gagner. Apprendre que le mauvais jeu que l’on a en main découle d’un mauvais coup du sort plutôt que d’une tricherie n’est pas spécialement réconfortant ; pas plus qu’entendre dire qu’avec beaucoup d’efforts et d’ingéniosité, on pourrait peut-être améliorer un peu son sort. Selon certains, mieux vaut ne jamais accepter de s’assoir à la table. Autour de celle-ci, d’ailleurs, des joueurs sont en bien meilleure position. Ceux qui proposent un allègement des normes encadrant l’énergie nucléaire, la pollution industrielle, la sécurité et la santé au travail, etc., ont tout intérêt à attirer les autres dans le jeu de l’évaluation du risque. Chauncey Starr, ingénieur et défenseur de l’énergie nucléaire, a donc bien raison de placer le risque au centre de son argumentaire. Mais les émules de David Brower, Ralph Nader ou autre défenseur des intérêts des consommateurs et de l’environnement feraient bien d’y réfléchir à deux fois avant de laisser la notion de « risque » figurer au cœur de leurs prises de position.

Heureusement, beaucoup des problématiques abordées sous l’angle du risque peuvent légitimement être décrites d’une autre manière. N’importe quel danger passé, présent ou futur, peut être décrit directement, sans faire semblant de jouer. Une décharge de produits toxiques que l’on souhaite installer près de chez vous n’a pas être définie comme un risque ; on peut encore utiliser la bonne vieille expression de « pollution ». Les habitants de Nouvelle-Angleterre qui subissent des pluies acides ne sont pas obligés de se lancer dans l’analyse des « risques des pluies acides » ; ils feraient mieux de cesser de s’entêter comme les Yankees qu’ils sont et de clouer le bec aux experts en évoquant tout simplement des « pluies acides nuisibles » et ce qu’il faut faire pour traiter ce problème. Un milieu menacé par l’activité industrielle n’a pas à être considéré comme s’il courait un risque ; il faut le considérer directement comme une entité devant être préservée de plein droit.

Il existe d’importantes ressources intellectuelles riches et détaillées à même de consolider nos jugements et fournir un socle pour les décisions publiques. Avant de poser un problème public en termes de risque, nous devrions explorer en profondeur les autres manières de l’exposer, quel qu’il soit. Par exemple, les problèmes de santé et de sécurité des ouvriers sur leur lieu de travail constituent-ils vraiment un risque devant être analysé indépendamment des circonstances sociales et économiques générales ? Ne serait-il pas plus avisé de s’intéresser à la manière dont ces dangers reflètent un ensemble de relations sociales et d’inégalités caractéristique du système capitaliste ? La manière dont on aborde un problème conditionne la manière dont on va le traiter. En identifiant les problèmes de santé et de sécurité des ouvriers comme une question de justice sociale, on aura moins besoin de soupeser les probabilités, de comparer les réactions psychologiques individuelles et de toutes les subtilités qu’impose l’évaluation du risque. Il sera toujours intéressant, cependant, d’analyser le taux de pollution atmosphérique dans les bureaux de la direction, et de la comparer à celui que l’on constate dans les usines. Tout le monde est bien sûr à l’affût des informations scientifiques les plus fiables sur ces questions. Mais ces informations ne nous apprendraient probablement pas grand-chose de nouveau. Tout le monde sait que notre société distribue inégalement les richesses, les revenues, la connaissance et les opportunités. Démontrer qu’elle distribue aussi inégalement les nuisances industrielles ne fait qu’ajouter au tableau. Ceux qui se préoccupent des questions de justice sociale feraient bien de se concentrer sur ces idées, sans attendre d’aide de l’analyse des risques.

C’est-à-dire que nombre de problèmes sociaux et politiques sont très mal compris quand on les présente sous la forme de « risques ». Autant que faire se peut, il faut éviter ce malentendu et son bourbier méthodologique. Cela ne signifie pas que la notion de risque ne saurait être pertinente pour aucun problème social. Certaines applications de la science moderne et de la technologie impliquent une si grande incertitude en ce qui concerne leurs effets potentiels que ces problématiques-là sont parfaitement bien définies en termes de risques. Je pense, par exemple, que l’on a eu raison de parler de risques dans les interrogations récentes sur les incidents possibles dans l’utilisation des techniques d’ADN recombinant par la science et l’industrie. Mais il y a aujourd’hui une forte tendance à ranger dans cette rubrique du risque d’innombrables problèmes de santé, de sécurité et d’environnement. À partir de là, Douglas et Wildavsky, entre autres, se précipitent pour conclure que tout ce qui intéresse les écologistes, ce sont les risques.

Voilà ce que nous voulons éviter

Si la position conservatrice en matière d’évaluation des risques nous invitait à chérir et préserver les éléments de notre culture, de notre société et de notre environnement qui valent réellement la peine d’être sauvés, alors, en tant que conservateur dévoué, je considèrerais ce devoir avec beaucoup d’espoir. Malheureusement, le genre de conservatisme auquel on a trop souvent affaire ici s’inscrit dans la tradition destructrice typique de la pensée économique et technologique. Au lieu de nous aider à devenir prudents et soigneux, cette vision des choses invite souvent à redoubler d’intrépidité.

Il me semble urgent de se protéger contre cette propension dans deux domaines en particulier. Le premier relève des cas avérés de nuisances (cancers, malformations à la naissance, maladies, décès, dégâts environnementaux et autres) incontestablement liées à des activités industrielles lucratives et bien identifiées et qui, pourtant, sont traités comme s’il s’agissait de simples probabilités. Si besoin, il ne faut pas hésiter à aller visiter les hôpitaux et les cimetières, à se promener dans les décharges industrielles et à respirer profondément. Mais arrêtons de faire comme si nos maux étaient le produit du destin, ou comme si la maladie et la mort des gens étaient « acceptables » d’un point de vue supposément supérieur et « neutre ». Cela fait insulte aux souffrances subies.

Enfin, dans certains cas, des problèmes urgents se voient largement amenuisés (voire masqués) par leur présentation sous forme de « risque ». Ces dernières années, un certain nombre de problèmes importants d’intérêt public ont été ainsi cachés. Nombre des problèmes sociaux liés au développement de l’énergie nucléaire, par exemple, n’ont rien à voir avec le risque au sens strict du terme. Mais, dans une large mesure, le débat sur le risque et la sécurité a pourtant accaparé les discussions publiques sur l’énergie nucléaire, à l’exclusion de tout le reste.

Le même genre de détournement de l’attention publique pourrait bien se produire dans un domaine capital. Une technologie considérée comme un risque réel dans un contexte donné – les manipulations génétiques – sera très mal appréhendée si on la considère uniquement comme un risque dans un autre contexte – celui des politiques publiques concernant l’ingénierie génétique.

C’est une chose que de se demander ce qui arriverait si une bactérie mortelle s’échappait d’un laboratoire. C’en est une autre de se demander ce que signifie le contrôle génétique de l’évolution de l’espèce humaine. Les possibilités nouvelles qu’apportent les biotechnologies ont des implications colossales. Mais il ne s’agit pas toujours de risques. Seulement, le risque ayant été au centre des discussions sur les manipulations génétiques dans les premières années, il est possible qu’il continue à dominer les discussions sur le sujet dans les prochaines décennies. On peut ainsi imaginer des règles morales de ce genre : à moins que l’on ait pu démontrer que le développement d’une nouvelle combinaison génétique implique un risque substantiel et quantifiable, ce développement sera autorisé et massivement déployé. Si on en arrivait là, tous les défauts de l’évaluation du risque se retourneraient dangereusement contre nous.

Langdon Winner

-

https://twitter.com/CPolF5/status/1569013530346627075 ↑

-

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20120220trib000684006/entretien.-nicolas-sarkozy-a-rate-la-marche-du-grenelle-de-l-environnement-.html ↑

-

https://theconversation.com/non-tchernobyl-nest-pas-devenu-une-reserve-naturelle-58335 ↑

-

https://www.harvardmagazine.com/2006/05/is-nuclear-power-scalabl-html ↑

-

https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/03/26/les-sites-nucleaires-belges-cibles-potentielles-des-terroristes_4890475_3214.html ↑

-

Samuel S. Epstein, Lester O. Brown, Carl Pope, Hazardous Waste in America, San Francisco, Sierra Club Books, 1982, p6. ↑

-

Ce médicament était prescrit aux femmes enceintes contre les nausées, à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il provoqua de nombreuses malformations graves (NdT). ↑

-

Deux textes importants qui ont contribué à placer la notion de « risque » au centre du débat sur la technologie, l’environnement et la société : Chauncay Starr, « Social Benefit Versus Technological Risk », Science, n°165, 1969 ; William Lowrance, Of Acceptable Risk, Los Altos, William Kaufmann, 1976. ↑

-

Dante Picciano, cité par Hazardous Waste in America, p. 113-114 ↑

-

Voir Edmund A.C. Crouch, Richard Wilson, Risk/Benefit Analysis, Cambridge, Ballinger, 1982. ↑

-

Voir Baruch Fischoff et al., Acceptable Risk, Cambridge U.P., 1981. ↑

-

Samuel C. Florman, « Technophobia in Modern Times », Science ’82, 1982. ↑

-

Mary Douglas, Aaron Wildavsky, Risk and Culture : The Selection of Technical and Environmental Dangers, Berkeley, University of California Press, 1982. ↑

-

Publicité de la Mobil Oil Corporation, publiée sous le titre « Observations » dans Parade Magazine, 12 décembre 1982, p.29. ↑