Les Américains et la technocratie (Veblen, Bellamy)

Quatrième partie de la recension du livre de Marius Blouin De la Technocratie. La classe puissante à l’ère technologique (2023). Les autres parties sont à lire ici :

- Partie 1 : La technocratie, définition et origine

- Partie 2 : La gauche, la technocratie et la fable de la neutralité de la technologie

- Partie 3 : L’illusoire autogestion du système industriel

- Partie 5 : Les Américains et la technocratie (Henry Ford)

Marius Blouin montre dans la troisième partie du livre que l’idéologie technocratique a autant infusé dans les États-Unis capitalistes qu’en Russie anticapitaliste, et ce à la même époque. Un signe évident de la montée en puissance d’une nouvelle classe sociale – la technocratie – qui ira aux États-Unis jusqu’à se constituer en mouvement politique. On retrouve au pays de l’oncle Sam, comme chez la gauche européenne au XXe siècle, une critique de l’inefficacité du système industriel en régime capitaliste. La forme est quelque peu différente, mais le fond ne change pas d’un iota – il faut plus de machines, plus d’efficacité, plus de production, plus de puissance. Industrie über alles.

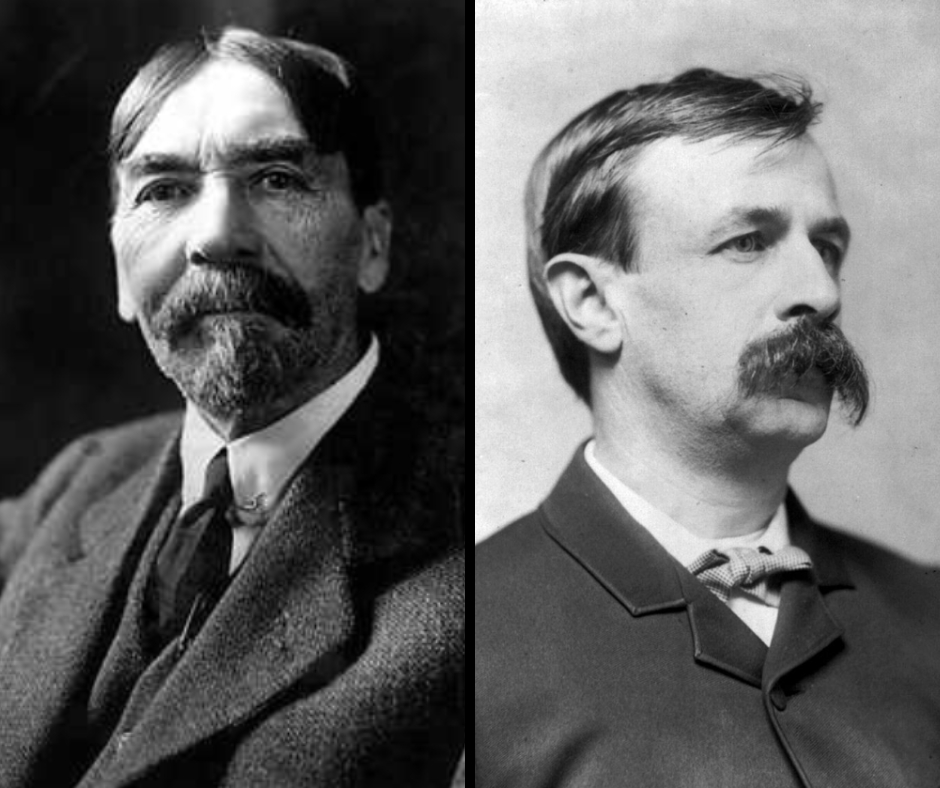

L’un des personnages influents du mouvement technocratique américain est l’économiste et sociologue Thorstein Veblen. D’après Marius Blouin, « il aime les révolutionnaires russes pour la rouge terreur qu’ils inspirent aux capitalistes américains ».

Mission accomplie pour Lénine, grand admirateur du taylorisme, qui a importé le Progrès en Russie.

« Lénine n’est en fait qu’un intellectuel nationaliste et moderniste forcené, issu d’un pays arriéré, usant du marxisme et de son langage “scientifique” pour arracher la Russie à son arriération et la projeter dans l’industrialisation. Projection réussie en vingt ans de terreur, de massacres, de famines, de travail forcé. En 1940, l’URSS est la deuxième puissance industrielle du monde, ce qui vaut toujours à Staline la dévolution d’un Domenico Losurdo, par exemple, philosophe communiste italien. »

Même objectif pour ses successeurs un peu partout dans le monde.

« Pour John H. Kautsky [professeur de science politique aux États-Unis et petit-fils du théoricien marxiste Karl Kautsky], il faut rapprocher la révolution russe de 1917 des révolutions mexicaine et chinoise, de 1911 et 1919. Et Lénine, de Sun Yat-sen, Attaturk et de tous ces dictateurs modernistes du Tiers-monde, souvent équipés d’un pidgin “marxiste” et “anti-impérialiste”, qui ont sévi dans toutes l’Afrique et l’Asie après la Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation (Mao, Ho Chi-Min, Soekarno, Castro, Nkurmah, Nasser, Boumediène, etc.). Leur révolution n’était pas socialiste ni prolétarienne, mais industrielle et nationale : il fallait rattraper l’Occident. Le dépasser. Puis l’écraser. »

L’anthropologue James C. Scott analyse en détail ce qu’il appelle le « haut modernisme autoritaire » dans L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire (1998). Il passe en revue les cas de l’industrialisation forcée en Russie sous Lénine et Staline, ainsi que la villagisation forcée en Tanzanie sous Julius Nyerere.

Revenons en Amérique. La mouvance technocratique y prend son essor en 1888 lorsqu’Edward Bellamy, journaliste de formation, publie Looking Backward. « Oublié de tous, sauf de quelques historiens et militants », ce roman fut « le plus grand succès de librairie du XIXe siècle, aux États-Unis, derrière La case de l’Oncle Tom de Harriet Beecher Stowe. »

« Il s’en vendit 200 000 exemplaires en un an, ce qui dit quelque chose de l’esprit de L’âge d’or américain, l’âge des capitaines d’industrie, des barons du rail, des aciéries, du pétrole et de la fin de la frontière – du Far West. Qu’est-ce qui passionnait tant les lecteurs de Looking Backward qu’ils ne trouvaient ni chez d’autres auteurs, ni dans les autres livres du même auteur ? »

Marius Blouin résume l’histoire qui ressemble à s’y méprendre à une fable gauchiste.

« À Boston en 2000, Julien West s’éveille d’un sommeil entamé en 1887. Le docteur Leete l’a déterré dans une pièce, en creusant le sol de sa maison. Celle de Julien avait brûlé. Sous l’affable guidance du docteur Leete, de son épouse et de leur fille Edith (the human interest), Julien découvre une société toute d’harmonie, de justice et de prospérité qui lui inspire de cruelles comparaisons avec sa propre époque de pauvreté et d’inégalité. M. Leete lui explique que le problème ouvrier a disparu avec le service industriel, l’organisation du travail qui enrôle les travailleurs de 21 à 45 ans. Après quoi ils sont à la retraite, comme dans la légion romaine. Les machines assurent la production, les opérateurs n’ont qu’à les surveiller et les entretenir. Cette révolution des moyens de production entraîne évidemment celle des rapports sociaux. L’avidité, la férocité, la défiance, l’insécurité et la folie relèvent du passé. L’argent est aboli. Les prisons ont laissé place aux hôpitaux. L’État approvisionne les citoyens à travers les magasins nationaux. Tout le monde jouit du même revenu, y compris les invalides (préfiguration du “revenu universel” réclamé par une kyrielle de benêts contemporains). Un conseil international règle les échanges commerciaux (l’Organisation mondiale du commerce ?), ce qui indique la déplorable persistance des frontières. Mais – innovation majeure – chacun est titulaire d’une carte de crédit à la consommation délivrée par la communauté industrielle, valide dans le monde entier, et ça, nous savons bien, nous autres, passagers mobiles d’“un monde qui bouge”, grouillant de touristes, de migrants, d’expats et d’hommes d’affaires, ce que ça change. Aussi peu importe la persistance de frontières administratives dans un monde unifié par son mode de vie, de production et de consommation. La fin du roman nous apprend qu’il ne s’agit que d’un rêve de Julien West, mais nous connaissons les suites de ce rêve devenu réalité : l’enchaînement des consommateurs au règlement des traites, pour des objets de consommation sans cesse renouvelés ; l’euthanasie du mouvement ouvrier, révolutionnaire en paroles, syndicaliste en actes. C’est ainsi que l’insurrection se termine au supermarché et en vols charter. »

[…]

La société idéale de l’an 2000 suivant Bellamy, c’est une entreprise nationalisée, hiérarchisée, centralisée et dirigée en fonction des compétences, où chacun produit selon ses capacités et reçoit selon ses besoins qui sont les mêmes pour tous. Une société dont la prospérité croissante repose sur le progrès scientifique, la rationalité technicienne et l’essor des forces productives.

C’est en somme l’idéal affiché par le socialisme bureaucratique en URSS, dans tout le camp socialiste et jusque dans les banlieues satellites de France et d’Italie, par les partisans de l’économie planifiée et des nationalisations. »

Le succès du roman Looking Backward donne lieu à l’émergence en 1888 d’un mouvement bellamyste dans les milieux progressistes américains. Ce mouvement est porté par les classes moyennes qui ont certainement apprécié la méritocratie qui « sature » le livre de Bellamy. Ils sont « enseignants, juristes, médecins, journalistes, pasteurs, souvent frottés de théosophie, mais toujours indemnes de la moindre notion d’anarchisme ou de socialisme. »

« Pour ces intellectuels citoyens, ancrés dans la vieille tradition démocratique (cf. Toqueville[1]), l’idée de renverser le règne avilissant et corrupteur des barons voleurs par une révolution non-violente, et de remédier aux maux sociaux (inégalités, pauvreté, chômage, etc.) en nationalisant l’industrie et en confiant sa gestion aux gens compétents – ingénieurs, techniciens, cadres – semble le bon sens même. »

Comme chez les communistes et affiliés, on retrouve donc cette critique de l’inefficacité qui résulterait de la mauvaise gestion capitaliste du système industriel. Bellamy fonde son propre journal pour propager ses idées, lui qui s’estime « plus socialiste que les socialistes ». S’il n’aime pas le mot et refuse de l’utiliser, c’est parce que « pour l’Américain moyen, il pue le pétrole, évoque le drapeau rouge et toutes sortes de nouveautés sexuelles ; ainsi qu’un ton injurieux à l’égard de Dieu et de la religion, que nous, du moins dans ce pays, traitons avec respect. » Les bellamystes sont également nationalistes[2].

Bellamy publie Égalité en 1897, une suite aux aventures de Julien West saluée par le célèbre théoricien anarchiste Pierre Kropotkine, un livre « où apparaissent des causes promises à des succès inégaux : défense des femmes, de la nature, des animaux. »

« Anarchistes et socialistes diffusent en tract des années durant, aux États-Unis et en Europe, un chapitre d’Égalité intitulé “La Parabole du réservoir d’eau”. Bellamy y ramène tout le mécanisme du système capitaliste à celui du marché de l’eau (le réservoir) et explique comment les capitalistes s’étant emparés de toutes les ressources en eau, payent les porteurs d’eau, un sou le seau pour remplir le réservoir, avant de le leur revendre deux sous le seau quand ils ont soif. Le réservoir déborde cycliquement ; les patrons propriétaires débauchent les porteurs d’eau qui ne peuvent plus se payer à boire ; les maîtres de l’eau détruisent et gaspillent la ressource, arrosent leurs pelouses, se baignent dans leurs piscines, plutôt que de baisser les prix de l’eau : business is business. Les porteurs d’eau crèvent de soif. Les maîtres leur font la charité de quelques gouttes, mais “elles sont très amères” et le peuple murmure. Les maîtres recrutent alors les plus costauds des porteurs et les arment en milice pour mater toute révolte. Quand le niveau du réservoir a suffisamment baissé, les maîtres de l’eau, réembauchent les porteurs jusqu’à la prochaine crise de surproduction, aussi fatale que la pluie après le beau temps. Après que porteurs et patrons ont éprouvé tous les faux prophètes, devins économistes et prêtres religieux, surviennent les agitateurs qui dévoilent au peuple les mystères de l’économie politique et l’appellent au soulèvement.

“Peuple stupide, combien de temps te laisseras-tu tromper par un mensonge et croiras-tu, pour ton malheur, ce qui n’est pas ? […] Comment se fait-il que vous ne puissiez vous procurer de l’eau du réservoir ? N’est-ce pas parce que vous n’avez pas d’argent ? Et pourquoi n’avez-vous pas d’argent ? N’est-ce pas parce que vous ne recevez qu’un seul sou à chaque seau que vous portez au réservoir, qui est le Marché, mais que vous devez rendre deux sous pour chaque seau que vous retirez, pour que les capitalistes puissent toucher leur bénéfice ? Ne voyez-vous pas comment le réservoir doit ainsi nécessairement déborder, rempli à la mesure de ce dont vous manquez, abondé de votre manque ? Ne voyez-vous pas également que plus durement vous travaillerez, plus diligemment vous rechercherez et apporterez de l’eau, plus les choses iront de mal en pis et non de mieux en mieux, tout cela à cause du profit, et cela pour toujours ?”

Les prolétaires porteurs demandent alors aux agitateurs ce qu’ils doivent faire.

“Et les agitateurs répondirent :

Choisissez-vous des hommes modestes pour aller et venir devant vous, pour commander vos équipes et ordonner votre travail, et ces hommes seront comme l’étaient les capitalistes ; mais, attention, ils ne seront pas vos maîtres comme l’étaient les capitalistes, mais vos frères et vos officiers qui feront votre volonté, et ils ne prendront aucun profit, mais chaque homme aura sa part comme les autres, de sort qu’il n’y ait plus de maîtres et de serviteurs parmi vous, mais seulement des frères. Et de temps en temps, quand vous le jugerez bon, vous choisirez d’autres hommes modestes, à la place des premiers, pour ordonner le travail.”

Le peuple fit comme les vrais prophètes lui avaient dit : une révolution. Il y eut un grand soir et beaucoup de lendemains radieux. “Et la bénédiction de Dieu s’étendit sur cette terre à jamais.”

J’avoue que je n’ai pas le cœur de rire de ces pieuses fadaises, ni des braves types qui les ont écrites, lues, répandues ; qui y ont cru pendant des décennies sans jamais soupçonner qu’une fois aux commandes, ces “hommes modestes” – aussi compétents que les capitalistes pour ordonner la production – ne lâcheraient plus leurs positions de pouvoir et de prestige. Qui n’ont jamais soupçonné que la nationalisation, l’étatisation, la propriété publique des moyens de production et d’échange, n’empêchaient nullement la persistance d’une classe dirigeante de décideurs, consciente d’elle-même et de ses intérêts collectifs, opprimant et exploitant les exécutants. De technocrates dominant du simple fait de leur expertise (ingénieurs, techniciens, cadres, scientifiques) la masse ignare des manards, et s’appropriant en indivision, sous forme de privilèges (nourriture, vêtements, logements, soins médicaux, voyages, villégiatures, etc.), le surplus autrefois capté sous forme de rentes, dividendes, bénéfices, etc.

Rarement un texte n’a montré avec autant de candeur l’interchangeabilité, la réversibilité entre capitalistes de l’avoir et capitalistes du savoir – leur similitude proche de l’identité. La critique vulgaire, sous-marxiste, sous-anarchiste, ne voit jamais que le richard dans le chef d’entreprise, le détenteur paresseux du capital, incapable en dehors des intrigues financières. Loin de là, les entrepreneurs du XIXe siècle – comme ceux des start up et des PMI aujourd’hui – sont souvent, et avant tout, l’ingénieur de la boîte. C’est même sur la base de cette compétence (outre les études de marché) que leurs banques et leurs associés leur fournissent le capital d’investissement. Cela va si bien de soi que l’État, les ministères, la Caisse des dépôts et consignations, l’Union européenne, les collectivités locales, les centres de recherche et les universités multiplient aujourd’hui les fonds d’investissement pour soutenir la création et le développement des entreprises. Il n’y faut qu’un brevet, un certificat de propriété déposé ou acheté, sur telle ou telle innovation, le parrainage d’un professeur ou d’un homme d’affaires – mais ils ont désormais la double qualité – et le frais diplômé du MIT, de Polytechnique, d’une multitude d’écoles moins prestigieuses, peut créer sa boîte et de la valeur. C’est ainsi qu’Alphabet, la maison-mère de Google surpasse aujourd’hui Apple, qui avait elle-même surpassé IBM en termes de capitalisation boursière. Autant de méga-entreprises jouant un rôle écrasant dans la transformation emballée du monde contemporain, récemment créées et possédées par de jeunes ingénieurs – non pas héritées de vieilles familles capitalistes.

Les “hommes modestes”, révolutionnaires professionnels ou professionnels révolutionnaires, n’ont pas fini de nous étonner. »

Rien d’étonnant à voir le média techno-progressiste Usbek & Rica se réjouir de la récente traduction du roman Égalité tout en faisant une fois plus passer, à la manière de ces escrocs de L214, le véganisme pour de l’écologisme[3].

Les bellamystes préfigurent le mouvement technocratique qui connaîtra un certain succès aux États-Unis et au Canada dans les années 1930, au plus fort de la Grande Dépression, et qui influencera le New Deal de Roosevelt de 1933 à 1938. Marius Blouin dresse le portrait de plusieurs autres de ses théoriciens, influenceurs et modèles (Thorstein Veblen, Howard Scott, William Henry Smyth, Henry Ford). Nous nous attarderons ici sur Veblen et Ford. Pour en savoir plus sur la vision de William Henry Smyth, l’ingénieur qui a donné son nom à la technocratie, voir la première partie de cette note de lecture.

Thorstein Veblen

Thorstein Veblen (1857-1929), économiste et sociologue, publie plusieurs essais rassemblés sous le titre The Engineers and the price system (1921) traduit en français cinquante ans plus tard par Les Ingénieurs et le capitalisme. Avant, il a publié Théorie de la classe de loisir (1899), un livre sans surprise célébré par le média techno-progressiste Le Vent Se Lève (LVSL) qui associe la « destruction systématique de notre environnement » au « système financier » et non au système industriel[4]. Ben ouais, une mine de cuivre à ciel ouvert c’est « neutre ». L’industrie minière est un désastre social et environnemental uniquement sous le règne du capitalisme néolibéral, c’est bien connu.

Marius Blouin nous en dit plus sur la pensée de Veblen qui s’en prend au « propriétaire absentéiste ».

« Il dénonce l’actionnaire passif, le capital financier, les spéculateurs des banques et des fonds d’investissement. Il défend ce que les syndicats et les derniers porte-voix de la gauche ont nommé voici quelques années “l’économie réelle”, l’industrie, les entreprises, les producteurs contre les vampires spéculatifs. Les ingénieurs – et non les ouvriers – représentant pour lui la vraie classe productive, intelligente, compétente, disciplinée. La seule capable d’arracher le pouvoir aux “propriétaires absentéistes” ; d’entraîner la classe ouvrière à sa suite et de faire ce qu’elle fait déjà, organiser et diriger la production. Elle est en somme l’équivalent du prolétariat marxiste-léniniste, une avant-garde virtuelle de professionnels révolutionnaires. »

Pour Veblen comme pour les communistes en Europe, les hommes d’affaires se livrent au sabotage de la production pour « maintenir la rareté et le prix des produits ».

« Il ne s’agit pas de produire au mieux des ressources et des besoins des consommateurs, mais en fonction du marché et de ses capacités d’achat. L’intérêt du propriétaire absentéiste, paresseux et jouisseur n’est pas d’investir son argent dans l’innovation, les nouvelles machines, l’embauche de personnel, l’intensification et l’extension de la production. L’abondance l’obligerait à écraser les prix de vente au bénéfice des pauvres et du peuple, sans avantage pour lui. “Un profit raisonnable, en pratique, signifie toujours le plus large profit possible.” Aussi, dans les périodes de “surproduction” voit-on les capitalistes détruire les produits, industriels ou agricoles, afin de maintenir les cours, plutôt que de vendre à vil prix. Ou bien ils sabotent la production (licenciements, chômage partiel, ralentissement d’activité, grève de l’investissement). À ce premier type de sabotage s’ajoute le gaspillage conscient des capitaux – dans le marketing et la publicité par exemple –, des matières premières, des forces humaines, des équipements sous-utilisés et des produits finis qui relèvent de l’anarchie générale du système des prix. Marx avait déjà théorisé sur les crises de surproduction et l’anarchie capitaliste dont les gâchis et l’irrationalité ont toujours scandalisé les producteurs eux-mêmes, ouvriers et ingénieurs. C’est là-dessus que Veblen fonde sa critique du “sabotage”, de la “propriété absentéiste” et son apologie de la technocratie. »

Veblen célèbre l’augmentation de la production, des forces productives et des capacités industrielles que l’on doit selon lui aux technologistes – c’est-à-dire les ingénieurs et les techniciens. La science et l’expérience accumulées depuis les débuts de la révolution industrielle seraient des possessions communes, en indivision, de l’humanité. Veblen pratique également un « pro-bolchevisme naïf et sentimental ». Les révolutionnaires russes suscitent son admiration pour la terreur qu’ils inspirent aux capitalistes américains.

« Il fait l’éloge de l’économie dirigée, centralisée, rationalisée, planifiée. […] Veblen ne blâme pas les pionniers de la révolution industrielle, les industriels proprement dits, dessinateurs, bâtisseurs de fabriques, de moulins, de moteurs et de machines-outils. Il s’en prend aux managers, aux financiers apparus avec le développement de l’industrie. »

À force de s’étendre et de croître en complexité, le système technologique dysfonctionnerait de plus en plus à cause de l’incompétence des financiers. Les technologistes développeraient alors une « conscience de classe », ce « corps de spécialistes » se découvrirait « le gardien du bien-être de la société et de la direction du système industriel. » Il faudrait qu’il s’empare de l’État industriel pour chasser les financiers et le faire fonctionner correctement, le mettre au service du bien-être humain.

« Si la production industrielle était gérée par des techniciens compétents en vue d’une production maximale de biens et de services, au lieu de l’être par des hommes d’affaires ignorants, uniquement soucieux du profit maximal, nul doute que la production serait multipliée par plusieurs centaines de pour cent. Et les prix divisés d’autant. »

Il est frappant de constater la plasticité de cette idéologie technocratique, puisqu’aujourd’hui l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici tient un discours très similaire[5]. Simplement l’objectif n’est plus de faire croître la production, mais de la diminuer. Alors que 80 % des Français s’inquiètent de la dévastation environnementale, la technocratie adapte son discours pour assurer sa reproduction à travers la conservation, coûte que coûte, du système industriel[6].

Veblen estime que la croissance du système va l’amener à drainer les matières premières de tous les pays jusqu’à rendre obsolètes les frontières et les « animosités patriotiques », « car la technologie mécanique est impersonnelle, dépassionnée, et son but est très simplement de servir les besoins humains ». Pour lui aussi, la technologie est neutre. Mais Veblen se plante, la technologie n’est pas neutre, et l’opposition qu’il dresse entre financiers et techniciens est largement factice.

« On peut dire de cette technocratie à peu près tout ce que Marx disait de la bourgeoisie et de ses accomplissements révolutionnaires grandioses dans Le Manifeste du parti communiste. L’opposition que dresse Veblen entre les financiers et les technologistes est surévaluée. Elle relève surtout d’une contradiction entre l’impatience des hommes d’action et la lenteur des processus, sous l’influence placide des “propriétaires absentéistes”. L’alliage des deux classes au sein de la technoscruture est indissoluble. Elles vivent en symbiose entre elles, et avec le Système technicien (Ellul, 1977).

Comme tous les progressistes de son temps, Veblen voit dans les technosciences un pur et simple moyen de combattre la pénurie des siècles passés qu’il attribue aux faiblesses productives plutôt qu’aux systèmes sociaux. »

Marius Blouin note que Veblen ne critique que les « revenus passifs », « ceux des propriétaires et actionnaires qui touchent loyers, rentes et dividendes », mais qu’il oublie de dire qui sera propriétaire des moyens de production une fois les technologistes aux commandes de l’administration industrielle.

« Veblen ne précise pas qui restera propriétaire ; il ne parle pas d’étatisation, de fédération ni de coopératives. Il ne dit pas, “l’usine à celui qui y travaille”, “l’industrie au personnel industriel”, ni “à la Nation”, ni même “au Peuple”. Soit la chose va sans dire, soit il ne veut pas le dire. Il semble qu’il n’y ait pas plus de propriété des usines, des barrages, des chemins de fer dans son soviétisme technicien, qu’il n’y avait jadis de propriété des bois, des terres ni des rivières : simplement des usagers. Un Eden rousseauiste peuplé de bons sauvages où les fruits étaient à tous et la terre à personne. »

Mais qui donc sera propriétaire de la machinerie industrielle ?

« La division du travail et la gestion d’une usine particulière, ou de l’appareil industriel, en l’absence de propriété privée, font des technocrates et de la technocratie les propriétaires de facto, en indivision, des grands moyens de production et d’échanges. L’appareil industriel s’autonomise de la société qu’il domine, d’où il tire ses ressources et où il trouve ses récipiendaires. L’appareil industriel n’est en fait que l’autre nom de l’État industriel, avec sa classe dirigeante et ses exécutants, la “base” ouvrière et employée. La technocratie ne peut évidemment gérer l’État et l’appareil industriels qu’au mieux de ses intérêts propres et aux dépens des autres. Et son intérêt premier, c’est la croissance de l’appareil industriel, de ses structures, de ses procédures, de sa puissance. »

C’est par exemple pourquoi le Shift Project, think tank présidé par l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici, veut « former l’ingénieur du XXIe siècle » qui aura la tâche d’accroître la résilience du système industriel face au changement climatique, à l’effondrement de la biodiversité ou encore aux futurs mouvements luddites.

-

Un point en commun avec l’ingénieur polytechnicien Jean-Marc Jancovici qui cite Tocqueville dans ses cours à Mines Paris Tech (partie 5) pour expliquer que la démocratie est inefficace pour régler les problèmes urgents du moment, qu’il faut gérer la société comme une entreprise : https://jancovici.com/publications-et-co/cours-mines-paristech-2019/cours-mines-paris-tech-juin-2019/ ↑

-

La fierté nationale, encore une coïncidence avec Jancovici, voir cet article https://greenwashingeconomy.com/jancovici-techno-totalitarisme-chinois-modele :

« Après tout, historiquement les Français ont été les champions du monde de la planification à long terme. Quand vous regardez tous les grands systèmes – les transports, les hôpitaux, le système électrique – qui nécessitent une planification à long terme pour être bien gérés, nous avons souvent créé les meilleurs systèmes au monde. » ↑

-

https://usbeketrica.com/fr/article/veganisme-feminisme-urbanisme-le-roman-prospectif-egalite-de-bellamy-de-1897-a-vu-clair-dans-notre-xxie-siecle ↑

-

https://lvsl.fr/la-classe-de-loisir-de-veblen-pour-comprendre-les-crises-ecologiques-modernes/ ↑

-

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/18/jean-marc-jancovici-un-decroissant-pronucleaire-en-campagne_6118014_4500055.html ↑

-

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-huit-francais-sur-10-se-disent-inquiets-vis-a-vis-de-l-environnement-et-du-changement-climatique-selon-notre-sondage_4989412.html ↑