L’État c’est le problème, pas la solution

Mis à jour le 09/11/23

« Dans la période d’évolution du tribut à la taxe, du gouvernement indirect au gouvernement direct, de la subordination à l’assimilation, les États travaillèrent généralement à homogénéiser leurs populations et mirent fin à leur fragmentation en imposant la communauté de langue, de religion, de monnaie et de système légal, aussi bien qu’en promouvant des systèmes d’échange, de transports et de communication reliés entre eux[1]. »

– Charles Tilly

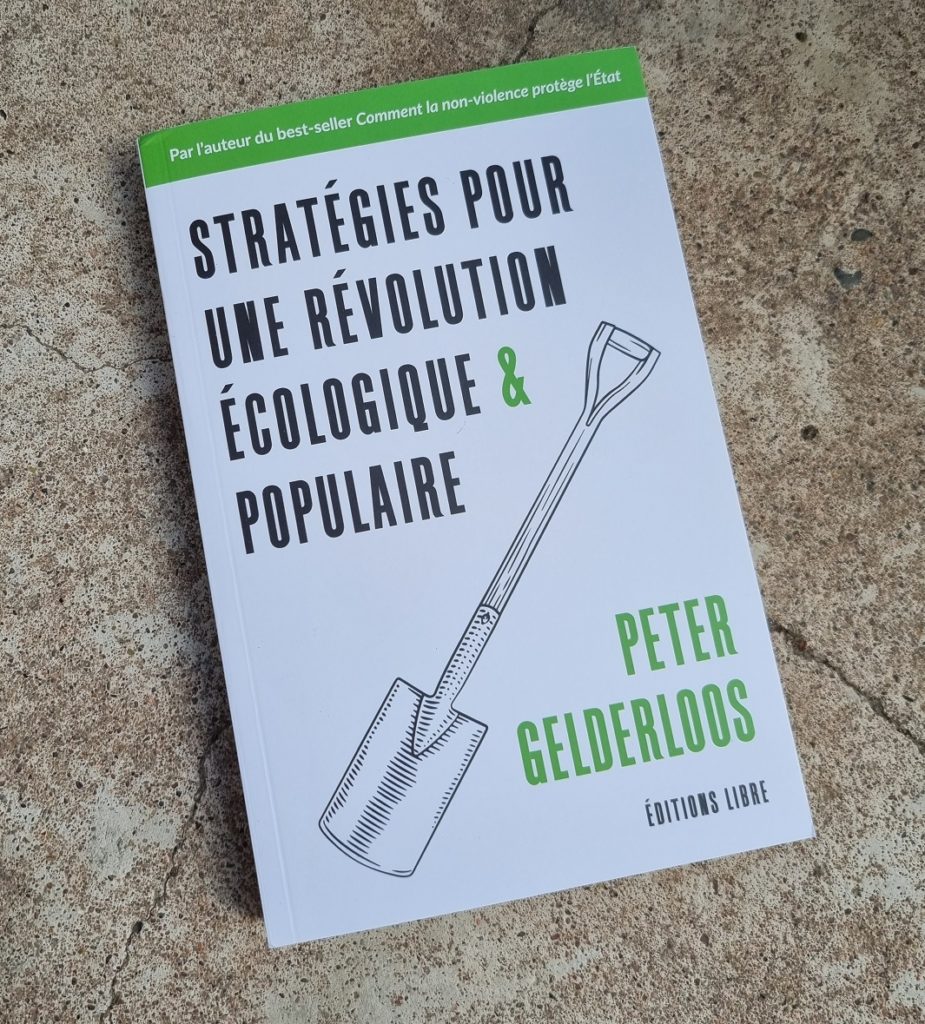

Dans Stratégies pour une révolution écologique et populaire (2022), l’activiste et théoricien anarchiste Peter Gelderloos montre qu’au cours de l’histoire, les sociétés à État ont toujours engendré des destructions écologiques massives. Il en va tout autrement pour les sociétés non étatiques qui encore aujourd’hui concentrent la majorité de la diversité biologique et culturelle sur leur territoire[2]. Mais comme le système des États-nations a colonisé tous les continents, toute solution à la crise climatique et écologique doit évidemment intégrer l’État – ou mieux, lui donner un rôle central. Afin de garder le troupeau dans l’enclos, la technocratie efface dans son discours l’extraordinaire diversité culturelle humaine qui existait avant le développement des États-nations. Une autre tactique consiste à dire que les peuples tribaux ne faisaient pas mieux que les sociétés étatiques. Ils auraient tous, sans exception, ravagé leur milieu de vie. Le concept d’Anthropocène est également mobilisé pour faire de l’humain une anomalie de l’évolution, une sorte de monstre condamné à tout détruire. L’objectif est bien entendu de tuer dans l’œuf toute velléité de changement structurel de nos sociétés et d’organiser la « résilience », autrement dit la soumission des masses.

Même si je suis loin d’être un grand fan de Gelderloos et de son gauchisme débilitant, il dit tout de même des choses intéressantes dans ce livre. Mais il faut noter plusieurs gros points noirs dans sa réflexion :

- Son manque de culture technocritique et son idéalisme lui font dire n’importe quoi sur la technologie. Il pense par exemple pouvoir conserver et autogérer une partie du système industriel et des infrastructures de transport/communication (usines, tracteurs, navires-cargo, système électrique, Internet, etc.).

- Gelderloos semble avoir du mal à comprendre que les grandes villes modernes sont condamnées si les États et le capitalisme venaient à s’effondrer.

- Ce n’est pas un livre de stratégie. Il n’y a aucune réflexion stratégique d’envergure pour faire tomber le capitalisme industriel. Gelderloos se contente de faire la liste de quelques tactiques efficaces pour bloquer un projet destructeur à la fois. Des actions qui échouent à ébranler la mégamachine, car pour un projet bloqué des milliers d’autres sont menés à terme. Plus généralement, il est absurde d’employer une stratégie défensive dans un conflit asymétrique[3].

Image en une : l’État, c’est plus qu’une bande de parasites assoiffés de pouvoir qui se réunissent dans la capitale pour comploter contre la population. Le pouvoir d’un État repose avant tout sur des infrastructures énergétiques, de transport et de communication. Historiquement, les États – et a fortiori les Empires – ont souvent développé des systèmes d’infrastructures sophistiqués pour contrôler leur territoire et prélever un surplus (pour récolter l’impôt, se défendre contre des insurgés et des envahisseurs, conquérir de nouveaux territoires et accaparer des ressources, etc.).

L’Anthropocène, un concept raciste

Gelderloos commence par attaquer le concept d’Anthropocène qui, selon lui, sert à effacer la diversité historique et contemporaine des sociétés humaines, en particulier les sociétés tribales (donc sans État).

Les changements associés à la crise écologique sont tellement massifs que de nombreux géologues souhaitent donner un nom à l’époque géologique marquée par les changements d’origine anthropique (causés par l’humain) sur la planète – comme la déforestation, les émissions de carbone ou les radiations nucléaires. Ce n’est pas rien. L’époque géologique qui englobe encore officiellement le moment présent, l’Holocène, dure depuis 11 650 ans et, sans changements climatiques anthropiques, elle aurait probablement duré beaucoup plus longtemps. L’époque qui précédait avait duré deux millions et demi d’années, et celle d’avant trois millions d’années.

Le nom proposé pour nommer la nouvelle époque est « anthropocène », l’âge géologique des humains, anthropos, qui inscrivent leur présence jusque dans les roches et les processus chimiques de la planète. Dans quelle mesure est-il juste, exact, de blâmer les humains en général pour ces changements ?

Si la société à l’origine de cette crise écologique majeure est mondiale, elle ne l’est devenue qu’à travers un parcours singulier, et tout le monde n’entretient pas la même relation avec elle. Il se peut qu’elle ne soit pas « ma » société de la même manière qu’elle est « votre » société. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, examinons l’histoire de la crise écologique et de la société qui l’a produite.

L’on estime que l’espèce Homo sapiens a plus de 300 000 ans. Cependant, la destruction anthropique des écosystèmes à l’échelle planétaire n’a commencé qu’il y a environ deux cents ans. Qui plus est, l’évolution sociale et technologique de l’humain n’a rien d’une progression linéaire et sans heurts où nous serions passés de comportements peu destructeurs à des comportements plus nuisibles. La société qui se révèle aujourd’hui indéniablement écocidaire n’est pas une machine ayant vu le jour il y a 300 000 ans ; la grande majorité de l’histoire humaine n’a pas contribué au moment présent, et l’idée selon laquelle la technologie humaine est synonyme d’écocide est sans fondement, et en fin de compte, raciste. Elle invisibilise la grande majorité de l’expérience humaine, en particulier celle qui est extérieure à l’Europe et à son aire culturelle.

Si cette crise écologique planétaire est sans précédent, nous pouvons essayer de trouver ses racines dans des crises écologiques continentales et régionales. De telles crises remontent à environ quatre mille ans, soit un peu plus de 1 % de l’histoire humaine. Et précisons également que les comportements écocidaires ne représentent pas même le 1 % le plus récent de l’histoire humaine. Les crises écologiques étaient extrêmement rares il y a trois et quatre mille ans, ne se produisant que dans une petite partie du territoire global qu’occupait l’humanité.

Il existe selon Gelderloos « un modèle clair de grandes civilisations détruisant leur sol par la déforestation et la surexploitation, et connaissant ensuite une sorte d’effondrement politique ou démographique ». Pour étayer son propos, il cite de nombreux exemples provenant de toutes les régions du globe.

En Chine :

Sing C. Chew documente comment, tout au long de l’histoire de la civilisation chinoise, les expansions économiques sont liées à l’augmentation des inondations catastrophiques ; ces deux phénomènes étant eux-mêmes liés à la déforestation. La déforestation diminue considérablement l’absorption des précipitations, ce qui entraîne des inondations. L’expansion économique dans une société étatiste d’accumulation signifie la construction de palais, de temples et de flottes de navires, la destruction de jardins forestiers complexes pour faire place à des champs de monocultures, et une consommation intense de carburant, non seulement pour les besoins humains, mais aussi pour les économies d’exportation basées sur la production de métal, de briques et de céramique.

En Grèce :

Il est possible que le déclin des cités-États de la Grèce classique soit à mettre sur le compte d’une crise écologique protéiforme. La construction étatique et l’accumulation économique des cités-États grecques engendrèrent de la déforestation, une dégradation de la fertilité des sols, une pollution de l’eau et de l’air, l’extinction locale d’espèce comme le lion et le léopard, un changement climatique localisé (une plus grande aridité et des températures plus élevées), la propagation subséquente de maladies tropicales comme la malaria. Des villes comme Athènes établirent des empires commerciaux par le biais d’avant-postes coloniaux de la mer Noire à l’Ibérie ; par le commerce ou la guerre et l’asservissement, elles rendirent les populations locales dépendantes des biens manufacturés produits au centre de l’empire, où elles faisaient expédier des métaux, des céréales, du bois, des peaux, de la laine, de la viande, des parfums et des humains réduits en esclavage. Athènes et les autres métropoles étaient dépendantes de colonies pour la plupart de leurs besoins alimentaires, d’autant plus que la déforestation en Attique, en Macédoine et dans le Péloponnèse avait fortement diminué la productivité agricole nationale. Elles devaient également nourrir une main-d’œuvre importante d’artisans et d’esclaves, comme les 11 000 ouvriers qui peinaient dans les 87 kilomètres de tunnels des mines d’argent de Laurium pour extraire un métal sans utilité biologique. Toute cette accumulation attirait la convoitise des États voisins et déclenchait des luttes intestines pour la domination : Athènes pratiquait le génocide contre les villes qui la défiaient. L’Attique fut définitivement déboisée pour construire les navires de guerre qui allaient vaincre les Perses (449 AEC) avant de couler au fond des mers Égée et Ionienne lors de la guerre du Péloponnèse (451-404 AEC). Au cours de ce même siècle, Athènes dut exporter son industrie métallurgique pour se rapprocher des sources de bois restantes. La population de l’Attique fut divisée par deux entre 431 et 313 AEC. L’envasement des ports dû à l’érosion engendrée par la déforestation était si extrême que plusieurs villes portuaires perdirent leur accès à la mer : le littoral s’était déplacé, et les villes côtières comme Priène, Myus et Éphèse devinrent des villes de l’intérieur.

Au Japon :

La déforestation peut également entraîner la disparition des ressources dont dépend une ville, comme lorsque la capitale de l’État japonais, Heian, fut en grande partie abandonnée au XIIe siècle de notre ère, après que les forêts environnantes eurent toutes été abattues.

La conservation étatique est une farce

Gelderloos montre également que la conservation de la nature pilotée par l’État n’est jamais efficace (sujet qui a déjà été abondamment discuté sur ce blog ici ou là ou encore là). Les États agissent souvent lorsqu’il est trop tard et « lorsqu’il est démontré que leurs intérêts économiques sont directement menacés ».

Il existe également des preuves que la déforestation a contribué à l’effondrement de l’Empire romain, ce que le gouvernement lui-même reconnut en commençant à prendre des mesures – trop peu, trop tard – pour préserver ses forêts.

Quand un État plante une forêt, l’objectif n’est jamais de restaurer la santé écologique ou d’assurer la qualité de vie des populations présentes sur le territoire.

La création de la forêt artificielle des Landes par l’État français, tout au long du XIXe siècle, ayant impliqué l’assèchement de vastes zones humides qui faisaient vivre une population pastorale largement autonome, supplantées par des plantations de pins au profit des industries du bois et de la térébenthine, l’illustre bien.

La conservation tend donc « à être un acte d’enfermement, une attaque contre les pratiques de communalisation qui permettent aux humains de contribuer respectueusement à un écosystème ».

Gelderloos s’attaque aussi au biologiste écrivain Jared Diamond, en particulier à son exemple fallacieux d’un État de la période Edo au Japon qui aurait pris des mesures de conservation des forêts.

Histoire qui est devenue une sorte de parabole pour de nombreux écologistes cherchant désespérément à croire que le bon gouvernement pourrait appuyer sur un bouton et ainsi protéger les ressources naturelles, comme s’il s’agissait d’une simple question de volonté politique indépendante de toute autre considération. La réalité de ce qui s’est passé est plus complexe. Le militarisme étatiste et la guerre furent les principaux moteurs de la déforestation dans le Japon du XVIe siècle. Après une série de guerres sanglantes visant à établir un contrôle centralisé, le shogunat Tokugawa tenta de préserver le pouvoir de l’État et d’éviter l’effondrement en encourageant les relations féodales entre les classes. La classe militaire/politique possédait des droits d’exploitation, mais soumis à des limites claires, et la classe ouvrière disposait d’un haut degré d’autonomie économique (par rapport aux économies coloniales impérialistes et à la modernité libérale). Le shogunat adopta des lois afin de préserver des territoires montagneux en tant que zones forestières – en parties réserves de chasse pour l’élite et en partie biens communs des villages – mais ce sont les conseils locaux des villages et non le gouvernement qui mirent en œuvre les pratiques concrètes permettant de restaurer les forêts décimées. En d’autres termes, l’État ordonna ces mesures en vue de soulager les tensions sociales et d’éviter les menaces combinées d’effondrement social et d’effondrement économique. Il n’avait pas la capacité d’exécuter ses diktats ou de gérer la reforestation. Cela incomba largement aux populations.

Par la suite, avec la restauration Meiji,

la centralisation du pouvoir étatique augmenta rapidement et l’industrialisation progressa à pas de géant, tandis que le jeune empire cherchait à concurrencer les États voisins et les puissances euro-américaines envahissantes (la compétition militariste est un problème inhérent aux États). Le gouvernement Meiji prit des mesures en vue de protéger les forêts. Mais ces protections n’existaient que sur le papier – un autre travers récurrent du conservationnisme étatique – et les forêts généreuses de la période Edo furent rapidement abattues pour la construction de voies ferrées, de bâtiments et d’usines. »

À noter que Jared Diamond a été vivement critiqué par des anthropologues pour ses propos douteux sur les peuples tribaux, sa pratique du cherry-picking, le manque flagrant de références solides dans ses livres, etc[4].

La structure matérielle d’une société étatique en cause

Gelderloos liste ensuite certains des caractères structurels des sociétés à État qui les condamnent à détruire leur environnement. Par exemple, la monoculture intensive de céréales :

Les États ont besoin de dominer et d’exploiter une population soumise. Ce qui les conduit à imposer l’agriculture monoculturale. Les champs en monoculture sont faciles à taxer parce qu’ils arrivent à maturité uniformément. Le montant de l’impôt dû est facile à calculer sur la base d’une géométrie simple (dont une grande partie a été développée exactement dans ce but), et la population soumise ne peut pas fuir le territoire de l’État – ce qui constituait une réaction courante des êtres humains face à l’autorité de l’État jusqu’à ce que les États deviennent universels – parce que sa sécurité alimentaire est liée à des champs qui peuvent facilement être trouvés et détruits.

L’anthropologue James C. Scott a longuement étudié cette tendance à la simplification et à l’uniformisation du paysage et des populations par les sociétés étatiques[5].

En prenant l’exemple de plusieurs civilisations anciennes, Gelderloos explique que la structure hiérarchique et l’autoritarisme des sociétés étatiques empêchent toute adaptation au changement d’environnement. En cela, il rejoint l’économiste John Gowdy qui écrivait en 2020 que les peuples tribaux « sont peut-être les seuls à posséder les compétences nécessaires pour survivre à une apocalypse climatique, sociale ou technologique[6] ».

Gelderloos :

Les États ont tendance à enfermer les gens dans des modes de vie fixes sur des territoires délimités – et peu importe que ces modes de vie soient insoutenables – afin de maintenir leur pouvoir. Les sociétés sans État sont plus à même de changer de modes de vie.

En Mésopotamie, « la déforestation liée à l’expansion économique provoqua une augmentation des inondations, l’envasement des canaux d’irrigation et la salinisation des champs, rendant l’agriculture de plus en plus difficile ». À cela se sont ajoutées une diminution des précipitations et d’importantes sécheresses tout au long du quatrième millénaire avant notre ère, puis à nouveau vers 2200 AEC. Mais

l’État bureaucratique déjà développé n’en tint pas compte et contraignit ses sujets à poursuivre leurs activités comme si de rien n’était. La crise écologique finit par devenir insoutenable.

Les rendements agricoles chutèrent brusquement, en réponse

les élites forcèrent simplement les classes inférieures à travailler toujours plus dur afin d’extraire toujours plus de la terre assoiffée, de sorte que les cultivateurs se mirent à semer plus intensivement et à sauter les années de jachère, vitales, ce qui entraîna une dégradation encore plus importante du sol. L’État imposa une production excédentaire, captura des populations entières et les mit au travail dans des villes axées sur la production textile à grande échelle afin de maintenir leur économie en fonctionnement. Cause perdue : les villes du sud de la Mésopotamie périclitèrent et le pouvoir se déplaça vers le nord avec la montée en puissance de Babylone. Mais Babylone n’avait rien appris, et ses jours étaient également comptés. Une grande partie de la région, où l’on trouvait autrefois une forêt luxuriante et des jardins fertiles, est toujours un désert aujourd’hui.

Les mêmes causes ont produit les mêmes effets en Amérique, par exemple avec la civilisation du Mississippi.

Vers l’an 1000 de notre ère, une grande civilisation se forma le long du fleuve Mississippi, basée sur la culture du maïs. Ils construisirent de grandes pyramides en terre qui jouaient un rôle dans un système spirituel centralisé et hiérarchique. Peut-être en réponse au déclin de la qualité de vie parmi les classes inférieures naissantes, dû à des effets d’État tels que l’augmentation des guerres et de la stratification, la déforestation et la perte de biodiversité, possiblement aggravés par les changements climatiques, la civilisation disparut vers 1400-1500 de notre ère, et la population se dispersa pour vivre de manière plus décentralisée, en s’appuyant sur certaines technologies que leur société avait développées – de la culture du maïs à la construction de tumulus –, et en les adaptant à une plus petite échelle.

Il parle également de l’effondrement de la civilisation maya ou de la civilisation de Tiwanaku (Incas). Cependant, une critique à faire de ce passage est la distinction pour le moins arbitraire que fait Gelderloos entre des civilisations plus vertueuses que d’autres. D’un côté, des civilisations seraient parvenues à s’adapter et préserver des bribes de leur culture en évoluant vers des sociétés plus fragmentées à petite échelle (civilisations harrapéenne, mississippienne, maya, Tiwanaku, etc.) ; et d’autre part, des civilisations connaitraient « un cycle d’expansion impériale et d’effondrement » (Mésopotamie, vallée du Nil). Mais la dispersion des populations, la décentralisation politique et le passage de techniques organisées à grande échelle à des techniques de plus petite échelle, c’est précisément ce qu’on appelle généralement un effondrement civilisationnel. Quand Gelderloos utilise le terme « adaptation » pour une civilisation, il parle d’un effondrement. Il n’existe pas de civilisations qui s’adapteraient mieux que d’autres et qui auraient réussi à éviter l’effondrement. Toutes les civilisations connaissent une phase de croissance puis s’effondrent[7].

Par ailleurs, le terme « civilisation » a été inventé spécifiquement pour désigner ce type précis de société de classes caractérisée par la présence de villes et d’un État, ce que Gelderloos oublie de préciser. Il ne comprend pas – ou refuse d’admettre probablement par dogmatisme[8] – qu’une grande ville est toujours le produit d’une société hautement hiérarchique, autoritaire et écocidaire.

Gelderloos rappelle en outre que la crise écologique peut devenir une opportunité pour les élites. C’est ce qu’on observe actuellement avec le développement de nouvelles industries autour des marchés du carbone ou de la compensation écologique.

Notons que les élites d’une société peuvent tirer profit des crises écologiques qu’elles provoquent afin d’accroître leur pouvoir. Il est possible que dans l’Égypte ancienne, de même qu’à Hawaï durant la période précoloniale, une catastrophe écologique ait créé une population de réfugiés environnementaux à même d’être exploités d’une manière que les valeurs sociales populaires n’auraient pas autorisée auparavant, fournissant ainsi aux élites une population de sujets dépendants et exploitables en mesure de leur assurer richesse et pouvoir.

Les 260 millions de déplacés climatiques en 2030 (jusqu’à 1,2 milliard en 2050[9]) sont une aubaine pour les élites du capitalisme industriel. Dans un monde où le pétrole est disponible en quantité limitée, la technocratie aura besoin de main-d’œuvre pour continuer à extraire massivement du minerai, pour construire des digues contre la montée des océans et des bunkers pour se protéger des insurgés.

L’État est nuisible, pas l’humain

Gelderloos fait bien de rappeler que l’idée d’un humain programmé pour détruire la nature est fallacieuse.

Tandis que certains humains profitent immensément de la destruction de la planète et font leur possible pour empêcher un changement social significatif, d’autres font leur possible pour protéger la Terre et préserver des relations saines entre les humains et le reste de l’écosystème. Plus de 80 % de la biodiversité de la planète se trouve sur le territoire de populations autochtones. Prétendre que « les humains » sont responsables de la dévastation écologique ne fait que reproduire le racisme colonial et constitue une injure envers les peuples ayant lutté contre leur propre anéantissement, pour préserver leur mode de vie et leur relation avec leur territoire. C’est également une insulte aux nombreuses personnes qui, bien qu’ayant grandi dans une culture totalement imprégnée des valeurs du capitalisme, ont risqué leur vie et leur liberté pour défendre la Terre et arrêter les projets de développement destructeurs. Et c’est une insulte aux centaines de millions de personnes qui sont soumises à une pauvreté extrême ou à une précarité absolue par l’ordre économique qui tire profit de l’écocide, qui font ce qu’elles peuvent pour assurer leur survie ainsi que celle de leur famille et de leur communauté, et qui n’ont pas le luxe de choisir entre différentes opportunités d’emploi et différents produits de consommation (prétendument) « écologiques ».

Comme l’affirme Kathryn Yusoff dans A Billion Black Anthropocenes or None (« Un milliard d’anthropocènes noirs ou aucun »), le cadre de l’anthropocène est raciste et sert à obscurcir notre vue, à cacher le système qui se trouve réellement au centre du problème. Les humains du Sud global – déshumanisés par l’esclavage, le colonialisme et le racisme occidentaux – sont finalement inclus dans la catégorie « humains », juste à temps pour partager la responsabilité de la dévastation causée par un système social qui les a affligés bien plus qu’ils n’en ont profité.

Gelderloos en conclut que l’État est le problème, pas l’animal humain.

Nous avons donc trouvé une pièce du puzzle. Ce ne sont pas les humains qui détruisent l’environnement, mais les États. Les sociétés sans État sont loin d’être parfaites, mais elles sont moins susceptibles de perpétuer un écocide et plus à même de s’adapter, de changer leurs habitudes. Les hiérarchies enracinées à l’intérieur et à l’extérieur des États encouragent souvent les comportements écocidaires et empêchent l’adaptation. Tout au long de l’histoire de l’humanité, la révolution a constitué une réponse sensée et efficace contre l’écocide organisé par les classes dirigeantes. Si nous ne nous révoltons pas face à l’écocide, selon toute probabilité, les États augmenteront leur pouvoir et intensifieront leurs pratiques d’exploitation.

Pour continuer à bénéficier d’un média 100 % indépendant de l’influence étatique et industrielle

-

Charles Tilly, Contrainte et capital dans la formation de l’Europe, 1992 (cité par James C. Scott dans L’œil de l’État). ↑

-

La diversité biologique et la diversité culturelle coïncident partout sur Terre. La destruction des peuples tribaux par le développement des États-nations et de la technologie conduit in fine à la destruction de la diversité animale et végétale : https://greenwashingeconomy.com/evolution-enrichit-monde-technologie-appauvrit/

-

Lire cet article de Stop Fossil Fuels pour en savoir plus : http://www.vert-resistance.org.dream.website/strategies/arreter-de-perdre-nos-luttes/ ↑

-

Lire cette critique de son dernier livre dans Slate : https://slate.com/technology/2013/02/jared-diamond-the-world-until-yesterday-anthropologists-are-wary-of-lack-of-sources.html

Voir également cette critique de Stephen Corry, ancien directeur de Survival International, traduite ici :

https://www.partage-le.com/2022/04/21/jared-diamond-et-la-propagande-sur-les-peuples-primitifs-par-stephen-corry/ ↑

-

James C. Scott, Homo domesticus : une histoire profonde des premiers États (2017) ; Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (2009) ; L’œil de l’État : moderniser, uniformiser, détruire (1998). ↑

-

Texte de John Gowdy traduit ici : https://www.partage-le.com/2020/10/16/notre-futur-de-chasseurs-cueilleurs-changement-climatique-agriculture-et-decivilisation-par-john-gowdy/ ↑

-

La durée de vie moyenne d’une société civilisée s’élève péniblement à 336 ans : https://www.bbc.com/future/article/20190218-are-we-on-the-road-to-civilisation-collapse ↑

-

Gelderloos dit plus loin dans le livre qu’il n’y a pas lieu d’opposer la ville et la campagne, que les deux pourraient très bien fonctionner en parfaite harmonie, etc. Le géographe Guillaume Faburel et d’autres chercheurs tels que James C. Scott ont pourtant montré que la ville ne peut pas produire sur place sa propre subsistance. La ville importe tout. D’autre part, la ville implique l’existence de catégories sociales plus spécialisées, plus intellectuelles, qui délèguent leur subsistance à des classes inférieures. La seule limite matérielle pour le niveau de consommation des classes supérieures devient ainsi le nombre d’esclaves à disposition, la quantité d’énergie disponible, la puissance technique, etc. ↑

-

https://www.lesechos.fr/weekend/planete/migrants-climatiques-ce-tsunami-qui-touche-aussi-leurope-1941788 ↑