Half-Earth : sanctuariser la moitié de la Terre, un projet utopique, écofasciste et technocratique

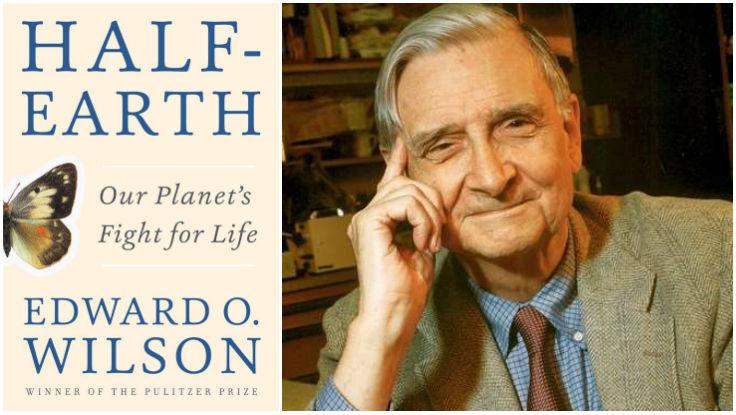

Dans son livre Half-Earth : Our Planet’s Fight for Life (« Demi-Terre : le combat de notre planète pour la vie ») paru en 2016, le célèbre biologiste Edward Osborne Wilson détaille son plan de sauvetage pour la biosphère. Sa solution magique ? Sanctuariser au moins la moitié de la planète et parier à fond sur l’innovation technologique pour extraire l’espèce humaine de son environnement naturel. Cette dernière évoluerait alors dans une bulle numérique hors-sol entièrement déconnectée du reste du vivant. Wilson cite quelques-uns des ingrédients de sa recette miracle : création d’un « réseau mondial de réserves naturelles inviolables couvrant [au minimum] la moitié de la surface terrestre » ; biologie synthétique pour optimiser la production de nourriture ; organismes et cultures vivrières génétiquement modifiés ; fermes verticales ; « création de vie artificielle et d’un esprit artificiel » ; installation de milliers de caméras dans les réserves pour des visites virtuelles ; numérisation des relations humaines et des relations humains-nature ; inventorier la totalité de la biosphère grâce à l’intelligence artificielle et aux machines ; et bien d’autres choses effrayantes mais assez symptomatiques de la folie technoscientiste.

Avec son curriculum vitae à rallonge et son discours d’une arrogance extrême, Edward Osborne Wilson apparaît comme un digne représentant de la vermine technocratique. Professeur à Harvard, père fondateur de la sociobiologie et de la biogéographie, inventeur du terme « biodiversité », récipiendaire de deux prix Pullitzer dont un pour son livre On Human Nature (« Sur la nature humaine »), et membre de l’Académie états-unienne des Arts et des Sciences, Wilson a été élu en 1995 par le Time Magazine comme l’un des vingt-cinq États-Uniens les plus influents. En 2005, la revue Foreign Policy le comptait parmi les cent intellectuels les plus importants[i]. Autre preuve de sa consécration par la culture dominante, E.O. Wilson a donné son nom à une fondation œuvrant pour la biodiversité[ii].

Comme la plupart des technocrates, Wilson hait sa propre espèce. L’ensemble du livre transpire la haine de l’animal humain. Dès les premières lignes, il annonce la couleur :

« Qu’est-ce que l’homme ? Conteur d’histoires, créateur de mythes et destructeur du monde vivant. Pense en usant d’un bric-à-brac de raison, d’émotions et de religion. Heureux accident de l’évolution des primates à la fin du Pléistocène. Esprit de la biosphère. Magnifique par sa puissance imaginative et sa volonté d’exploration, mais aspirant à être maître d’une planète en déclin plutôt que d’en prendre soin. Né avec la capacité de survivre et d’évoluer éternellement, capable de rendre la biosphère éternelle également. Pourtant, il est arrogant, imprudent, mortellement prédisposé à favoriser sa propre personne, sa tribu et son avenir à court terme. Obséquieux envers des êtres supérieurs imaginaires, méprisant envers les formes de vie inférieures. »

Selon Wilson, l’humanité serait encore à un stade précoce dans son développement :

« Nous sommes encore trop avides, myopes et divisés en tribus guerrières pour prendre des décisions sages à long terme. La plupart du temps, nous nous comportons comme une troupe de singes se disputant les fruits d’un arbre. En conséquence, nous modifions l’atmosphère et le climat au détriment des conditions les plus favorables à nos corps et à nos esprits, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles pour nos descendants. »

Heureusement, la civilisation a produit de grands esprits comme E.O. Wilson pour montrer la voie aux gueux.

Après avoir longuement décrit l’éradication de la biodiversité durant les premiers chapitres, il en rappelle les causes – destruction de l’habitat, espèces invasives, pollution, croissance démographique et surchasse – sans jamais accuser le capitalisme, la société de consommation ou les industriels. Le système techno-industriel pourrait selon lui fonctionner en symbiose avec la biosphère si les humains étaient plus disciplinés. Pour le biologiste, l’anomalie est humaine, pas systémique. S’il fait coïncider l’accélération exponentielle des destructions avec le début de la première révolution industrielle, il insiste aussitôt sur cette « prédétermination » de l’humain à détruire son environnement :

« Appelée dans le langage courant de l’Anthropocène “croissance et développement”, la guerre totale a commencé au début de la révolution industrielle. Elle fut précédée par l’extermination de la plupart des espèces de mammifères de plus de dix kilos dans le monde, collectivement appelées la mégafaune, un processus entamé par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique et qui s’est ensuite accéléré par étapes grâce à l’innovation technologique. Le déclin de la biodiversité s’apparente davantage à un processus progressif qu’à une disparition brutale. À mesure que la population humaine s’est multipliée et répandue dans le monde, elle a presque toujours exploité les ressources locales à leur limite. Doublant en nombre, puis doublant encore, et encore, les humains se sont jetés sur la planète comme une race hostile d’extraterrestres. Le processus était purement darwinien, obéissant aux dieux de la croissance et de la reproduction, des divinités ne connaissant aucune limite.

[…]

L’extirpation de la biodiversité s’est produite dans une mesure égale à celle de la propagation des humains. Des dizaines de milliers d’espèces ont péri par la hache et terminé dans une marmite. Comme nous l’avons déjà vu, au moins un millier d’espèces d’oiseaux, soit 10 % du total mondial, ont disparu lorsque les colons polynésiens ont traversé le Pacifique d’île en île à bord de canoës doubles et d’outriggers, des Tonga aux archipels les plus éloignés d’Hawaï, de Pitcairn et de la Nouvelle-Zélande. Les premiers explorateurs européens de l’Amérique du Nord ont constaté que la mégafaune, peut-être autrefois la plus riche du monde, avait déjà été anéantie par les flèches et les pièges des Paléoindiens. Les mammouths, les mastodontes, les grands félins à dents de sabre, les loups surdimensionnés, les grands oiseaux planeurs, les castors gigantesques et les paresseux terrestres avaient disparu. »

E.O. Wilson parle de l’histoire humaine sans distinction aucune entre les cultures et les modes de vie variant d’un bout à l’autre de la planète depuis qu’Homo Sapiens peuple la Terre. Il est pourtant largement admis parmi les archéologues, anthropologues, paléoanthropologues et historiens qu’en matière d’impact écologique, les civilisations sortent du lot. Depuis la naissance des premières cités-États, déforestation, artificialisation, destruction des zones humides et éradication de la faune sauvage sont la marque de fabrique du monde civilisé. Selon la thèse de l’anthropologue James C. Scott développée dans son ouvrage Homo Domesticus, c’est la culture intensive de céréales qui a rendu possible la naissance de l’État, des villes, du militarisme, et en définitive, de la civilisation. Cette culture singulière – la civilisation –, qui fait figure d’anomalie à l’échelle de l’histoire humaine dépassant les 300 000 ans, a réussi l’exploit de diviser par deux la biomasse des plantes en 11 000 ans, contribuant dans le même temps à une perte de biodiversité végétale de l’ordre de 20 %[iii].

E.O. Wilson fait partie d’une petite caste de scientifiques élitistes au bras long soutenant ardemment la théorie de l’overkill du Pléistocène, une thèse controversée émise par Paul S. Martin dans les années 1960. Selon cette théorie, l’espèce humaine aurait éradiqué en masse les populations de grands animaux, dès sa sortie d’Afrique et au fur et à mesure de sa progression sur l’ensemble des continents. Dans la plupart des cas, les scientifiques avancent des raisons farfelues – pulsion destructrice, volonté de domination, bêtise, ignorance, etc. – pour expliquer ce comportement et cette attitude envers le non-humain. Sympôme de leur paresse intellectuelle ou de leur mauvaise foi, les écologues se contentent de projeter les travers de la société moderne et civilisée sur des sociétés primitives et disparues dont on ignore tout ou presque. Pourtant, si les chasseurs-cueilleurs contemporains perçoivent le monde d’une tout autre manière que les membres de l’Occident civilisé, il est hautement probable que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique différaient aussi largement dans leur cosmogonie.

Dans un article sur la chasse aux mammouths et aux éléphants paru en 2018 dans la revue Quaternary, Aviad Agam et Ran Barkai de l’université de Tel-Aviv écrivent ceci :

« De nombreux groupes de chasseurs-cueilleurs considèrent les animaux comme des “personnes non humaines” ou des “personnes autres qu’humaines”, et perçoivent donc la chasse différemment que dans les sociétés occidentales. Dans le monde entier, les sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs pratiquent des cérémonies et des rituels visant à négocier le fossé existant entre des animaux reconnus en tant qu’égaux et co-habitants du monde d’une part, et la chasse de ces mêmes animaux d’autre part. Dans de nombreux cas, ces rituels s’apparentent à la fois à une négociation avec le “Seigneur des animaux” concerné au moment de la chasse, mais ils servent aussi au maintien de l’ordre social, de l’égalité et de l’autonomie individuelle au sein du groupe[iv]. »

Autre problème, les sites archéologiques attestant avec certitude d’une interaction directe des humains avec la mégafaune sont rares. C’est pourquoi, selon les archéologues, il n’existe toujours pas de preuves matérielles solides de cette prétendue extermination du Pléistocène perpétrée par les humains. Certains vont jusqu’à écrire que « la théorie de l’overkill a été adoptée sur la base d’une conviction par un petit groupe influent d’écologues et utilisée pour soutenir ce qui s’apparente essentiellement une position politique[v]. » Pour compliquer encore davantage les choses, un autre suspect pour l’extinction des mammouths est récemment venu s’ajouter à la liste. Une comète aurait heurté la Terre il y a environ 13 000 ans, probablement au Groenland d’après les derniers indices[vi]. Autre élément disqualifiant pour la thèse du blitzkrieg (« guerre éclair »), la durée de cohabitation entre certaines espèces de la mégafaune et Homo Sapiens s’étale sur plusieurs millénaires. Elle dépasse les 10 000 ans dans le cas du rhinocéros laineux de Sibérie, et s’élève à 20 000 ans pour la mégafaune et les aborigènes australiens[vii]. D’autre part, comme l’écrit Ana Minsky sur Le Partage, le terme « mégafaune » en lui-même pose problème pour plusieurs raisons. Plutôt que de reposer sur une base scientifique solide et objective, la thèse du blitzkrieg puise de toute évidence sa source dans le « mythe de l’Homme tueur[viii] ».

D’après E.O. Wilson, les naturalistes ont constaté de nombreuses disparitions d’espèces d’oiseaux dans les îles du Pacifique, extinctions coïncidant apparemment avec l’arrivée des premiers humains dans la région. Mais là encore, les preuves archéologiques manquent pour mettre en cause de manière certaine la surchasse dans chacune de ces extinctions. En découvrant les restes d’une espèce éteinte sur un site archéologique, les chercheurs suspectent aussitôt la surchasse comme cause principale de l’extinction. Des os d’espèces non disparues côtoient pourtant ceux d’espèces éteintes, indiquant que les ancêtres des Polynésiens chassaient un gibier varié sans exterminer les espèces de manière systématique. Malgré d’innombrables contre-exemples à travers le monde livrés par les anthropologues ayant vécu parmi des communautés de chasseurs traditionnels contemporains, écologues et biologistes bornés conservent leurs préjugés sur la chasse. Étant donné que cela dure depuis des décennies malgré la progression des connaissances sur les peuples premiers, il devient difficile de mettre cette position dogmatique sur le dos de l’ignorance. L’explication est sans doute plus triviale. Les scientifiques affichant un tel mépris pour la diversité humaine sont peut-être simplement racistes et suprémacistes.

Les archipels du Pacifique étant le fruit d’une activité volcanique intense, on ne peut pas exclure l’influence de catastrophes naturelles – éruptions, tremblements terre et/ou tsunami – pouvant balayer en un seul épisode bref et intense une ou plusieurs espèces insulaires. Autre élément à prendre en compte et totalement négligé par Wilson, la prédation exercée par les animaux arrivés avec les humains – rats, chiens et cochons – sur l’avifaune des îles, ainsi que la modification de l’habitat insulaire par les humains[ix]. Certes, dans ce scénario les humains seraient en cause, mais leur impact resterait indirect. Certains auteurs comme la professeure d’écologie M. Kat Anderson parlent d’une « courbe d’apprentissage[x] ». Les humains nouvellement arrivés dans une région auraient dans un premier temps un impact négatif sur l’écosystème et sa diversité. Puis, à force d’interagir avec le milieu, d’accumuler et transmettre leur expérience aux générations suivantes, ils développent une meilleure compréhension des processus écologiques et s’améliorent constamment dans la gestion des ressources. Toute personne s’étant un minimum intéressé aux cultures indigènes, du Pacifique et d’ailleurs, a pu mesurer l’immense respect que ces sociétés montrent généralement pour les créatures vivantes et le non humain en général, particulièrement à travers leurs mythologies, et par conséquent ne peut que douter de leur implication dans l’extermination directe et intentionnelle d’une espèce quelconque. Ça ne colle tout simplement pas avec leur conception du monde. Seul le colon blanc, produit de la civilisation européenne, a été capable d’abattre à échelle industrielle les bisons d’Amérique du Nord et les éléphants d’Afrique ; des dizaines de millions d’animaux massacrés en seulement quelques siècles, voire en quelques décennies. Selon les estimations, en Amérique du Nord la population de bisons est passée d’environ 60 millions avant la colonisation européenne, à seulement 750 individus en 1890[xi]. Cette éradication des bisons faisait partie d’un ensemble de tactiques utilisées par les colons pour saper l’autonomie des Indiens et les soumettre à la civilisation (« Tuer tous les bisons que vous pouvez ! Chaque bison mort, c’est un Indien en moins[xii] »). Quant aux éléphants d’Afrique, leur population dépassait les 20 millions d’individus à l’époque précoloniale contre 10 millions au tournant du XXe siècle, pour finir par chuter à seulement un million dans les années 1970[xiii]. Certains chasseurs européens comptaient plus de 1 000 trophées d’éléphants – et des centaines, peut-être des milliers de trophées d’autres espèces (lion, girafe, rhinocéros, zèbre, buffle, etc.) – à leur tableau de chasse[xiv]. Comment peut-on sérieusement oser mettre les chasseurs indigènes et les bouchers européens dans le même sac ? Caractéristique exclusive du civilisé européen, cette frénésie meurtrière n’a rien à voir avec l’art de la chasse, mais ressemble davantage à une forme de psychopathie.

Quand bien même une chasse excessive des Polynésiens s’avérait être la principale responsable de la plupart des extinctions d’oiseaux du Pacifique, l’explication couramment admise – et inepte – d’une « guerre éclair » orchestrée par tous les chasseurs-cueilleurs, partout autour du globe, ne tiendrait toujours pas la route. Si la chasse se soldait de manière systématique par l’anéantissement des espèces sauvages, le bipède glabre n’aurait pas fait long feu sur Terre. Les espèces endémiques des îles présentent par ailleurs une probabilité d’extinction bien plus élevée que la moyenne, en raison de leur population réduite et de la quasi-absence de prédateurs partageant leurs territoires. Cela en fait des espèces dites « naïves » qui ignorent comment se défendre face à de potentiels ennemis convoitant leur chair. Parmi l’avifaune éteinte, les espèces nichant au sol, exposant leurs petits aux prédateurs terrestres, sont nombreuses également. C’était le cas du Moa de Nouvelle-Zélande disparu il y a 600 ans, peu après l’arrivée des premiers humains sur l’île. Pour conclure sur ce point, les phénomènes d’extinction couramment associés à la propagation des groupes humains hors d’Afrique sont bien plus complexes que le tableau caricatural dépeint par les éminences scientifiques de la trempe de Wilson.

Sans surprise, ce dernier est un fervent défenseur de l’orthodoxie conservationniste :

« Né aux États-Unis au cours du XIXe et au début du XXe siècle, le mouvement environnementaliste est arrivé tardivement, mais heureusement à temps pour sauver ce qui restait de notre faune et de notre flore. Depuis la création du parc national de Yellowstone en 1872, premier parc de ce type au monde, inspiré par les écrits de Henry David Thoreau, John Muir et d’autres naturalistes et activistes, le mouvement a abouti à la création d’impressionnants réseaux de parcs fédéraux, étatiques et locaux. Ces réseaux sont complétés par des réserves privées mises en place par des organisations non gouvernementales, notamment The Nature Conservancy. La nature est sauvage, la nature est ancienne, la nature est pure, affirme ce credo fondamentalement américain, et la nature ne devrait pas être gérée, sauf pour atténuer les effets corrosifs de l’interférence humaine. Les parcs nationaux américains sont “la meilleure idée que nous ayons jamais eue”, écrivait l’auteur Wallace Stegner en 1983. »

Au-delà des louanges grotesques à la gloire de l’oncle Sam, célébration de l’impérialisme américain, Wilson omet soigneusement de préciser que les Indiens Shoshone de Yellowstone ont été expulsés avant même la création du parc sur la base d’un traité de 1868 jamais ratifié par le Congrès. D’autres tribus indiennes – les Crow, Bannock, Blackfeet, et Nez Perce – qui chassaient dans le Yellowstone et y habitaient de manière permanente ou saisonnière, ont peu à peu vu leurs droits de chasse supprimés. En 1880, ces groupes indigènes avaient perdu la totalité de leurs droits sur leurs terres ancestrales[xv]. L’ami Wilson dissimule par ailleurs la haine viscérale de John Muir pour les Indiens, ou le fait que Theodore Roosevelt, le « président écologiste » en poste de 1901 à 1909, a instrumentalisé la protection de la nature pour intensifier le génocide culturel des Indiens[xvi].

Wilson méprise lui aussi les Indiens et les peuples racines en général, et c’est probablement pour cette raison qu’il a siégé au conseil d’administration du WWF, de Conservation International (CI) et de The Nature Conservancy (TNC). Couramment appelés BINGOs (Big International NGOs) par les associations et ONG de défense des minorités autochtones, ces trois mastodontes de la conservation sont accusés de pratiques coloniales depuis des décennies. Expulsions, interdiction des activités traditionnelles (chasse, cueillette, pastoralisme, accès aux lieux sacrés, etc.), agressions physiques et intimidation deviennent le lot quotidien des peuples autochtones presque à chaque fois que le WWF, TNC et CI financent et supervisent la création d’un parc ou d’une réserve de biodiversité dans une zone habitée. Comme le journaliste d’investigation Mark Dowie l’a brillamment souligné dans son enquête Conservation Refugees (« Les réfugiés de la conservation ») parue en 2011, la conservation selon les préceptes d’E.O. Wilson se traduit par une uniformisation culturelle à l’échelle mondiale conduisant à la destruction de cultures ancestrales et de modes de vie écologiquement soutenables.

Wilson prétend que les BINGOs, depuis le départ, mettent le facteur humain au centre de leur politique. Dans ce cas, pourquoi les peuples autochtones considèrent-ils le monde de la conservation comme la principale menace pour leurs cultures, leurs communautés et leurs droits, devant les industries extractives ? À ce sujet, les trois BINGOs collaborent activement avec les firmes aux activités les plus destructrices dans leur stratégie greenwashing. CI a travaillé avec – ou reçu de l’argent de – Monsanto, Total, BP, Walmart, JP Morgan Chase, McDonald’s, Disney, Cemex, Exxon Mobil ou encore Starbucks[xvii]. Le WWF est régulièrement accusé de greenwashing[xviii]. Et TNC, dirigée jusqu’à récemment par un ancien cadre de la banque Goldman Sachs, a été mise en cause en 2020 dans la vente à grande échelle de compensation carbone bidonnée[xix].

De manière assez frappante, Wilson ignore délibérément la diversité humaine, en particulier les peuples premiers protégeant 80 % de la biodiversité mondiale[xx]. Dans son ouvrage, Wilson se garde bien de citer ce chiffre de la Banque Mondiale qui, à lui seul, suffit à détruire sa conception fumeuse de la nature humaine. Il n’évoque qu’une fois les peuples indigènes en 160 pages :

« Les zones sauvages ont souvent abrité des populations éparses, notamment indigènes depuis des siècles ou des millénaires, sans perdre leur caractère essentiel. »

D’une malhonnêteté intellectuelle à toute épreuve, Wilson travestit l’histoire et la met à sa sauce pour conforter sa vision suprémaciste de la conservation de la nature. En réalité, ce sont les peuples indigènes qui ont utilisé et façonné au fil des siècles et des millénaires ces zones sauvages. Avant la colonisation européenne, l’Amazonie était déjà un milieu anthropisé qui n’avait rien d’un espace de nature entièrement vierge ou intact, c’est-à-dire non altéré par les activités humaines[xxi]. De nombreuses zones considérées comme les plus sauvages par Wilson et ses collègues sont en fait utilisées, parfois entretenues, voire carrément créées par des humains. C’est le cas par exemple du parc national du Manú au Pérou où vivent les Indiens Matsigenka[xxii].

En bon suprémaciste, dans un chapitre intitulé « Sommes-nous des dieux ? », Wilson célèbre le progrès de sa civilisation arrachant les humains à leur condition animale :

« Parlons de nous-mêmes. En effet, nous sommes en quelque sorte en train de nous élever vers la grandeur, si ce n’est comme des dieux, du moins pour notre propre gratification émotionnelle. Nos organismes individuels, notre tribu, notre espèce, sont le point culminant de l’évolution sur Terre. Bien sûr que nous pensons de cette manière, comme le feraient les membres de toute autre espèce capable de réflexion à un niveau comparable aux humains. Si elle pouvait penser, chaque mouche fruitière aspirerait à la grandeur. Nous sommes si intelligents par rapport au reste de la vie que nous nous considérons comme des demi-dieux, à mi-chemin entre les animaux ici-bas et les anges dans les cieux, et nous nous élevons toujours plus haut. Il est facile de supposer que le génie de notre espèce progresse en mode pilote automatique, nous guidant vers un paradis encore indéfini où régnera un ordre parfait qui procurera le bonheur individuel. Bien que nous soyons nous-mêmes ignorants, nos descendants considéreront l’empyrée [partie la plus élevée du ciel habitée par les dieux, NdT] comme la destinée de l’humanité lorsqu’un jour, d’une manière ou d’une autre, ils atteindront cet objectif. »

Wilson affirme que tous les humains, partout sur Terre et peu importe les époques, se considèrent comme l’espèce dominante trônant au sommet de la hiérarchie du vivant. Soit il ignore tout des cultures indigènes, soit il utilise allègrement le mensonge pour défendre sa position politique.

Tout au long du livre, Wilson s’attaque à ce qu’il appelle les « anthropocentristes », ceux qui perçoivent l’artificialisation totale du monde comme un horizon souhaitable, et plus généralement aux critiques du concept de wilderness (« nature sauvage »). Il amalgame ainsi les thuriféraires du monde urbano-industriel avec les défenseurs des sociétés traditionnelles et rurales. Bien qu’il soit aujourd’hui admis que l’espèce humaine avait déjà modifié les trois quarts de la surface terrestre il y a 12 000 ans, cela sans anéantir les écosystèmes et leur diversité, Wilson refuse obstinément d’accepter les résultats d’études scientifiques qui vont à l’encontre de ses convictions personnelles[xxiii] [cela dit, parler de « modification » du paysage paraît exagéré pour des populations nomades de passage pratiquant la chasse ou faisant paître leur bétail dans une zone précise durant un temps limité de l’année]. Wilson s’attaque principalement aux défenseurs d’une domestication complète de la biosphère par la civilisation techno-industrielle. Ces derniers utilisent le concept d’Anthropocène – nouvelle époque géologique caractérisée par les humains comme principale force de changement sur Terre –, une époque qu’ils font remonter toujours plus loin dans le temps dans le but de légitimer la poursuite infinie du développement urbain et industriel. Mais Wilson ne s’attarde pas sur les revendications radicalement opposées entre les partisans du développement industriel et les activistes indigènes. Pour défendre sa position, il est bien plus commode de les classer tous comme des ennemis de la biodiversité. Il ne fait aucune différence entre monde urbain et monde rural, entre société non étatique et étatique. Les communautés paysannes, les pasteurs nomades, les peuples premiers et leurs revendications n’apparaissent à aucun endroit dans le livre de Wilson. Trop embarrassant pour lui de s’aventurer sur ce terrain-là, les faits démentant sa conception essentialiste d’Homo Sapiens, Wilson préfère effacer purement et simplement la diversité humaine pour appuyer son projet Half-Earth.

E.O. Wilson défend une vision très élitiste de la conservation de la nature dans laquelle seule l’autorité de scientifiques et d’experts surdiplômés – naturalistes, biologistes, conservationnistes – doit être prise en compte :

« J’ai l’impression que les personnes les plus insensibles et les plus enclines à mépriser les espaces sauvages et la magnifique biodiversité qu’ils abritent encore sont souvent celles qui ont le moins d’expérience personnelle dans ces domaines. Je pense qu’il est pertinent de citer le grand explorateur-naturaliste Alexander von Humboldt à ce sujet, aussi vrai à son époque qu’à la nôtre : “La vision du monde la plus dangereuse est celle de ceux qui n’ont pas vu le monde.” »

Les personnes possédant le plus d’expérience en la matière sont les groupes humains autochtones qui vivent dans ces espaces sauvages et en prennent soin depuis des siècles. Comme l’écrit l’historien de l’environnement Guillaume Blanc dans son ouvrage L’invention du colonialisme vert, de nombreux experts internationaux de la biodiversité dont parle Wilson se contentent tout au plus de passer quelques jours ou semaines dans une zone choisie pour en faire une aire protégée avant de rendre leurs rapports. Dans bien des cas, ils ne s’intéressent aucunement aux populations locales, à leur culture, encore moins aux liens forts et profondément ancrés qu’elles entretiennent avec la terre et les autres espèces.

Wilson défend sans complexe sa vision élitiste et coloniale de l’environnementalisme, comme en atteste une lettre envoyée à dix-huit collègues influents leur demandant de choisir une ou plusieurs zones prioritaires à mettre de toute urgence sous protection :

« Il est important de décrire le monde réel et la biodiversité de la manière dont les naturalistes l’ont expérimenté et observé, et qui réfute celle envisagée par les enthousiastes de la dé-extinction [qui veulent ressusciter des espèces éteintes], les défaitistes prétendant que la nature est morte et divers zélateurs idéologiques de l’Anthropocène. La conservation de la biodiversité mondiale doit être jugée et dirigée par ceux qui la connaissent le mieux. Ce n’est pas tout : nous devons intensifier les efforts de façon spectaculaire. Voici donc ma demande : nommez entre un et cinq endroits dans le monde que vous considérez comme les meilleurs sur la base de leur richesse et de leur singularité, et qui ont le plus besoin d’être étudiés et protégés, en d’autres termes ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Et si vous le souhaitez, donnez-moi les raisons de votre choix. »

Wilson nous livre les réponses de ses collègues : le bassin amazonien, les forêts de séquoias géants de Californie, les Antilles, le Pantanal, le Serengeti, les forêts du bassin du Congo, la brousse du sud-ouest de l’Australie, et ainsi de suite. Les Européens se sont partagés l’Afrique à Berlin au XIXe siècle, les experts de la conservation se partagent aujourd’hui la biodiversité mondiale. Ils affichent un mépris au moins équivalent à celui de leurs prédécesseurs envers les communautés locales qui ont largement contribué à entretenir et favoriser sur leurs terres abondance et diversité de mammifères, d’insectes, d’oiseaux, de reptiles, de batraciens, de poissons et de plantes.

Fin 2016, quinze chercheurs – dont Bram Büscher, Dan Brockington et Rosaleen Duffy – ont publié dans la revue scientifique Oryx un article critique ciblant ouvertement E.O. Wilson et son projet Half-Earth. Selon eux, le projet Half-Earth ignore « les puissants moteurs consuméristes et extractivistes qui sont les principaux responsables de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale ». Étendre le réseau d’aires strictement protégées à 50 % de la planète est inconcevable sans générer des « impacts sociaux considérables », d’autant que les communautés locales gardent rarement le contrôle sur leurs terres une fois ces dernières placées sous protection de l’État et des institutions internationales.

Ils ajoutent :

« De nombreuses aires strictement protégées sont déjà impliquées dans une myriade de conflits sociaux (Duffy, 2014), et le projet Half-Earth risque d’alimenter encore plus de conflits et de violence. »

Le collectif se demande aussi ce qu’il adviendra de la biodiversité au sein de la moitié occupée par les humains dans la vision Half-Earth :

« À quoi ressemblera cette enclave d’humanité industrielle et urbaine ? Y aura-t-il une nature non-humaine ? Cette moitié se contentera-t-elle d’observer virtuellement la biodiversité terrestre conservée, via des micro-caméras cachées, comme le recommande Wilson (2016, p. 192) (cf. Adams, 2010) ? Seuls les gestionnaires de la moitié de la nature seront-ils autorisés à passer derrière le rideau ? Nous craignons qu’il s’agisse d’une recette pour un monde dystopique où la grande majorité de l’humanité sera empêchée d’expérimenter la biodiversité dont la sauvegarde a déjà provoqué l’expulsion de nombreuses communautés humaines.

En bref, la proposition Half-Earth est irréalisable. Elle aura des conséquences dangereuses et contre-productives si elle est mise en œuvre. La seule issue logique à la vision Half-Earth serait une injustice à grande échelle sans s’attaquer efficacement aux racines réelles de la crise écologique[xxiv]. »

Dans un article paru en mars 2016 dans la revue Aeon, les professeurs Robert Fletcher et Bram Büscher attaquent E.O. Wilson, sa vision « bizarre » du monde et son « optimisme utopique sur la technologie et le fonctionnement du marché libre ». Ils anticipent les conséquences du projet Half-Earth :

« Cela impliquerait de regrouper de force une population humaine drastiquement réduite dans des zones urbaines de plus en plus surpeuplées, gérées de manière oppressive et technocratique[xxv]. »

Parmi les raisons avancées par Wilson pour « intensifier les efforts de manière spectaculaire » afin de mieux conserver la nature, une obsession revient souvent : inventorier la biosphère. Il faut répertorier toutes les espèces, leurs interactions au sein de l’écosystème, leurs habitudes alimentaires et déplacements. Cette entreprise comptable devrait selon ses dires nous permettre de mieux protéger la nature, chose absurde si l’on inspecte l’histoire. Avancées de la science et ravages de la nature progressent ensemble, parce que les connaissances scientifiques sont exploitées par le secteur privé pour optimiser l’extraction de matières premières, développer des technologies plus destructives ou des produits plus addictifs.

« Si le rythme actuel des descriptions et des analyses de base se poursuit, nous ne terminerons pas, comme d’autres et moi-même l’avons souvent souligné, le recensement mondial de la biodiversité – ou de ce qu’il en reste – avant la fin du vingt-troisième siècle. En outre, si la conservation de la faune et de la flore de la Terre n’est pas cartographiée et protégée de manière plus scientifique, et ce rapidement, la quantité de biodiversité sera largement diminuée d’ici la fin du siècle présent. L’humanité est en train de perdre la course entre l’étude scientifique de la biodiversité mondiale et la disparition d’innombrables espèces encore inconnues. »

Wilson évoque la bonne ambiance qui régnerait entre naturalistes au moment de partager leurs dernières découvertes d’espèces :

« L’explication, je crois, à cet esprit de camaraderie est le nombre virtuellement illimité de découvertes qui attendent le naturaliste expérimenté, avec un peu d’ambition, un œil avisé et une réserve inépuisable d’anti-moustiques. La récompense moyenne en découvertes pour une semaine de travail acharné est extraordinairement élevée. C’est comme d’attraper quelque chose à chaque fois que vous jetez un hameçon dans un étang à poissons-chats de Louisiane. Prenez trois respirations et remontez votre prise. Presque chaque expédition dans la nature ou chaque excursion pour examiner une collection de musée permet de faire une découverte intéressante en matière d’histoire naturelle scientifique. À condition, bien sûr, de connaître l’espèce à laquelle on a affaire. Comme les autres scientifiques, les historiens de la nature rêvent de grandes découvertes, de phénomènes extraordinaires ou, dans le meilleur des cas, d’ombres insaisissables jusqu’au point culminant où le problème est élucidé. Nous avons aussi nos Graals, dont les plus connus sont les chaînons manquants de l’évolution – les dinosaures qui se sont transformés en oiseaux, par exemple, ou les dipneustes en amphibiens, ou encore les singes en humains. La redécouverte d’une espèce que l’on croyait éteinte est tout aussi passionnante. »

Rappelons à l’arrogant Wilson que l’humain est un singe, un membre de la famille des grands primates. Il poursuit, sur des pages et des pages, son apologie de la recherche scientifique :

« Notre adaptation clé, notre coup de chance évolutif, c’est notre esprit relativement puissant. Avec lui, nous recréons des épisodes du passé. Nous inventons des épisodes alternatifs pour l’avenir, en sélectionnons un et décidons peut-être de l’intégrer à notre histoire. Nous sommes la seule entité sur la planète à accumuler des connaissances pour elles-mêmes. En les combinant avec le savoir déjà acquis et en usant des talents coopératifs de notre espèce, nous prenons des décisions pour l’avenir, souvent sages mais tout aussi souvent désastreuses. C’est ainsi que nous avons choisi d’apprendre tout ce que nous pouvons sur le reste du vivant – tout le vivant, toute la biosphère. Découvrir chaque espèce d’organisme sur Terre et apprendre tout ce qui est possible à son sujet est bien sûr l’une des tâches les plus redoutables qui soient. Mais nous y parviendrons, parce que l’humanité a besoin de ces informations pour de nombreuses raisons scientifiques et pratiques fondamentales et, plus profondément, parce que l’exploration de l’inconnu est inscrite dans nos gènes. Avec le temps, la cartographie de la biodiversité de la Terre deviendra un projet scientifique d’envergure, comparable à la recherche sur le cancer et à la cartographie de l’activité cérébrale qui prévalent à l’heure actuelle. À moins que nos estimations de la biodiversité ne soient complètement fausses, il y a environ un millier de personnes vivantes sur Terre pour chaque espèce d’organisme. En théorie, on pourrait facilement trouver un parrain pour chacune d’entre elles. L’esprit collectif humain, hyperconnecté et numérisé, parcourra l’intégralité du vivant dont nous avons hérité bien plus rapidement qu’il n’était possible auparavant. Nous comprendrons alors toute la mesure d’une extinction, et nous en viendrons à regretter profondément chaque espèce que l’humanité aura négligemment détruite. »

Comment ne pas voir une pathologie mentale dans ce désir pulsionnel de conquête, dans ce besoin impérieux de produire, accumuler et ingurgiter de la connaissance sans savoir ni se soucier où cela nous mène ? Est-ce une attitude raisonnable ou un comportement apparenté à la toxicomanie ? Quel être humain encore sain d’esprit peut rêver d’un monde ayant aboli les mystères de la vie, où la surprise et l’étonnement appartiendraient à un passé lointain ? Il n’y a qu’un scientifique misanthrope et cinglé pour souhaiter un tel avenir. Non, l’exploration sans relâche de l’inconnu n’est pas inscrite dans les gènes d’Homo Sapiens et n’a rien à voir avec une prétendue « nature » commune à toute l’humanité. C’est un trait propre à la culture dominante caractérisée par une existence hors-sol sans aucun lien matériel direct avec la terre et ses habitants non humains. Exploration, découverte et esprit de conquête caractérisent la culture dominatrice de la civilisation occidentale, en particulier de sa science qui a désacralisé la nature, rien à avoir donc avec nos gènes. Au sein du monde libre, au-delà des murs de la civilisation, les communautés humaines sont très attachées à leurs terres. Tous les humains ne rêvent pas de voyager et d’explorer le monde, c’est une maladie mentale de la civilisation qui a contaminé le reste du monde avec la globalisation. Il y a certainement un rapport entre cette quête compulsive et l’idéologie progressiste fondamentalement intolérante au concept de limite. Selon le dogme progressiste, toute limite – loi, tabou ou règle – établie par les anciens et respectée à travers la transmission de savoirs et pratiques traditionnels doit constamment être remise en question. C’est pourquoi les forces progressistes en arrivent aujourd’hui à réfuter la binarité sexuelle (transgenrisme), ce qui revient à une négation de la réalité biologique. Dans un autre registre, les zélateurs du progrès avancent désormais l’idée que le gaming, c’est-à-dire l’addiction aux jeux vidéo, est un « art de vivre », un « sport », une « culture[xxvi] ».

Une culture dégénérée, surtout.

« Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a aliénation parfaite entre nous-mêmes et notre travail.

Ce n’est pas un phénomène qui soit propre à l’activité scientifique, je pense que c’est une situation propre à presque toutes les activités professionnelles à l’intérieur de la civilisation industrielle. C’est un des très grands vices de cette civilisation industrielle.

[…]

Depuis que j’essaie de comprendre un petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l’espèce humaine et pour permettre une évolution de la vie qui soit digne d’être vécue, mes connaissances de scientifique ne m’ont pas servi une seule fois.

[…]

À l’intérieur de la civilisation occidentale ou de la civilisation industrielle, il n’y a pas de solution possible. L’imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques est telle qu’il n’y a pas d’issues possibles[xxvii]. »

– Alexandre Grothendieck, célèbre mathématicien français.

La stratégie de Wilson pour sauvegarder la biosphère comporte deux axes majeurs. Tout d’abord, créer un réseau mondial d’aires protégées (AP) sur le modèle de la « conservation-forteresse », en d’autres termes bunkériser la nature – expulser les communautés locales de leurs terres et leur interdire l’accès aux ressources. Ensuite, pour réduire l’empreinte écologique globale de l’humanité civilisée, E.O. Wilson place tous ses espoirs dans la Sainte Technologie. Après avoir rapidement expliqué comment la grande et merveilleuse civilisation stabilisera sa population au cours du XXIe siècle, objectif inatteignable pour des raisons structurelles à la civilisation (la croissance démographique est son carburant), Wilson se lance dans une profession de foi en faveur du marché et de la technique :

« Mais alors, qu’en est-il de la consommation par habitant ? Ne va-t-elle pas augmenter suffisamment pour briser toute volonté de conservation à grande échelle ? Cela pourrait être le cas si les composantes des empreintes écologiques restaient les mêmes qu’aujourd’hui. Mais elles ne resteront pas les mêmes. L’empreinte va évoluer, non pas pour réclamer de plus en plus d’espace, comme on pourrait le supposer au premier abord, mais moins. La raison en est l’évolution du système marchand libéral et la façon dont il est de plus en plus façonné par la haute technologie. Les produits qui remportent la compétition aujourd’hui, et qui continueront de le faire indéfiniment, sont ceux qui coûtent moins cher à fabriquer et à promouvoir, qui nécessitent des réparations et des remplacements moins fréquents et qui offrent les meilleures performances avec un minimum de dépense énergétique. À l’instar de la sélection naturelle conduisant à l’évolution organique par la concurrence entre gènes pour produire plus de copies d’eux-mêmes par coût unitaire dans la génération suivante, l’augmentation du rapport bénéfice-coût de la production entraîne l’évolution de l’économie. La quasi-totalité de la compétition au sein du marché libre, à l’exception de la technologie militaire, améliore la qualité de vie moyenne. La téléconférence, les achats et le commerce en ligne, les bibliothèques personnelles en ligne, l’accès sur Internet à toute la littérature et à toutes les données scientifiques, le diagnostic et la pratique médicale en ligne, la production alimentaire par hectare fortement augmentée avec les fermes verticales intérieures éclairées par LED, les cultures et les micro-organismes génétiquement modifiés, les conférences d’affaires à longue distance et les rapports sociaux par l’intermédiaire d’images grandeur nature, sans oublier le meilleur enseignement au monde accessible à tous gratuitement en ligne, à tout moment et en tout lieu. Toutes ces commodités sont maintenant pleinement disponibles ou le seront bientôt. Chacune d’entre elles permettra d’obtenir des résultats plus nombreux et de meilleure qualité avec moins de matériaux et d’énergie par habitant, et réduira ainsi la taille de l’empreinte écologique.

[…]

En termes simples, la réduction de l’empreinte écologique et l’amélioration de la conservation de la biodiversité qui en résulte sont favorisées par l’accélération du remplacement de la croissance économique extensive par la croissance économique intensive. La croissance économique extensive, qui a prévalu tout au long du vingtième siècle jusqu’à aujourd’hui, consiste en l’augmentation du revenu par habitant par l’ajout de plus de capital, de plus de population et de plus de terres non développées. La croissance économique intensive est quant à elle générée par l’invention de nouveaux produits très performants qui se cumulent à l’amélioration de la conception et de l’utilisation des produits existants. L’exemple emblématique de cette transition est la loi de Moore, du nom de son inventeur Gordon Moore, cofondateur d’Intel (et accessoirement militant de premier plan pour la conservation de la planète) : le coût des microprocesseurs va baisser parce que le nombre de transistors qui peut être gravé sur une surface fixe de microprocesseur informatique double tous les deux ans. La loi a tenu entre 2002 et 2012, la production passant de 2,6 millions par dollar à vingt millions par dollar, avant de commencer à se stabiliser. Une conséquence étroitement liée à l’évolution économique du XXIe siècle est le passage d’une vision du monde basée sur la quantité à une vision de la richesse basée sur la qualité, cette dernière étant rendue permanente par le réalisme écologique. L’idée centrale est de considérer la planète entière comme un écosystème, de voir la Terre telle qu’elle est et non telle que nous voudrions qu’elle soit. Étant donné que la stabilité de l’économie et celle de l’environnement sont étroitement liées, elles exigent toutes deux de rechercher la qualité de la vie par la compréhension de soi, par opposition à l’accumulation conventionnelle de richesses matérielles, fondée sur l’hypothèse que ces richesses améliorent la qualité de vie. »

Wilson habite certainement une dimension parallèle avec ses amis ultrariches dont il chante constamment les louanges, notamment pour leurs actions philanthropiques. Parmi ses héros de la conservation, Wilson cite M.C. Davis, un entrepreneur qui a fait fortune en achetant des terres et des droits miniers. Après avoir accumulé une immense fortune en détruisant la terre, il s’est mis à acheter des terres pour les restaurer. Quelle différence avec un mafioso qui la semaine abat de sang-froid un rival, et qui se précipite le dimanche à l’Église pour se confesser ? Wilson admire aussi Gregory C. Carr, « descendant d’une famille de pionniers de l’Idaho profond » qui a fait fortune dans les services en ligne sur Internet, pour son implication à coups de dizaines de millions de dollars dans la reconstruction du parc national de Gorongosa au Mozambique.

Le célèbre biologiste présente quelques lacunes dans sa compréhension de la mécanique marchande, technologique et industrielle qui, selon lui, serait en tous points similaires aux processus à l’œuvre dans la nature. Jusqu’à preuve du contraire, l’empreinte écologique de la société techno-industrielle s’accroît constamment avec le progrès technique. Accroissement de l’efficience (faire plus avec moins) et dématérialisation de l’économie par l’industrie numérique n’existent que dans la tête des économistes, entrepreneurs, ingénieurs, politiciens et scientifiques. Il s’agit d’une légende urbaine, d’un mensonge éhonté. Pour s’en convaincre, il faut lire l’excellent article de Sébastien Broca paru en 2020 dans le Monde Diplomatique, un papier au titre évocateur (« Le numérique carbure au charbon[xxviii] »). De l’économiste décroissant Niko Paech à des capitalistes purs et durs tel le nucléariste Jean-Marc Jancovici, tous sont formels ; imaginer pouvoir découpler la croissance économique de la consommation de ressources énergétiques et matérielles est une utopie complète.

À l’image du projet ICARUS porté par l’institut Max Planck dont l’idée phare repose sur la création d’un « Internet des animaux[xxix] », Wilson s’inscrit pleinement dans le technoscientisme en voulant mettre la nature sous cloche pour mieux la barder de capteurs et de caméras :

« En envisageant l’avenir de cette manière, je souhaite suggérer un moyen de profiter presque gratuitement des meilleurs endroits de la biosphère que mes collègues naturalistes et moi-même avons identifiés. Le rapport coût-bénéfice serait extrêmement faible. Il suffirait d’un millier de caméras haute résolution (petites et discrètes, grâce à la révolution des technologies de l’information) qui diffuseraient en direct 24 heures sur 24 depuis des lieux situés dans les parcs naturels. Les gens continueraient à se rendre physiquement dans n’importe quelle réserve du monde, mais ils pourraient aussi y voyager virtuellement et en temps réel, en appuyant sur une touche à la maison, à l’école ou dans les salles de conférence. Peut-être un point d’eau du Serengeti au petit matin ? Ou les cycles diurnes d’une canopée amazonienne grouillante de vie ? Il serait également possible d’accéder à des vidéos en streaming des journées d’été sur la côte de l’Antarctique, et à des caméras qui parcourent en permanence le grand triangle corallien d’Indonésie et de Nouvelle-Guinée. Avec des identifications d’espèces et de brefs commentaires d’experts ajoutés discrètement, l’aventure serait sans cesse renouvelée, et sécurisée. »

Digitaliser l’expérience du monde naturel aura des conséquences désastreuses pour l’esprit humain et, en définitive, pour la biosphère. Le progrès technique élargit constamment la fracture entre nature et culture, et nous a conduit à la situation présente. Imaginer remédier à cette situation en rajoutant des couches supplémentaires de développement technique va à l’encontre de la logique la plus élémentaire.

Wilson poursuit la description de son projet dystopique, une vision partagée entre autres par le Forum Économique Mondial qui parle de « quatrième révolution industrielle[xxx] » :

« Le fer de lance de l’évolution vers l’intensification économique, qui s’accompagne d’un espoir pour la biodiversité, se trouve dans les liens entre biologie, nanotechnologie et robotique. Deux entreprises en cours dans ce domaine, la création d’une forme de vie et d’un esprit artificiels, semblent destinées à occuper une grande place dans la science et la haute technologie pour le reste du siècle. Il se trouve aussi qu’elles sont en bonne voie pour contribuer à réduire l’empreinte écologique, en offrant une meilleure qualité de vie tout en consommant moins d’énergie et de ressources. L’innovation entrepreneuriale devrait contribuer à produire une conséquence involontaire : contribuer à la protection de la biodiversité de la Terre pour les générations futures.

La création de formes de vie artificielles est déjà une réalité. Le 20 mai 2010, une équipe de chercheurs de l’Institut J. Craig Venter en Californie a annoncé la deuxième genèse d’une nouvelle forme de vie, cette fois-ci par intervention humaine et non divine. Ils ont construit des cellules vivantes à partir de rien. Avec de simples réactifs chimiques disponibles dans le commerce, ils ont assemblé l’ensemble du code génétique d’une espèce bactérienne, Mycoplasma mycoides, une double hélice de 1,08 million de paires de bases d’ADN. Au cours du processus, ils ont légèrement modifié la séquence du code, en y implantant une déclaration d’un théoricien de la physique, le défunt Richard Feynman : “Ce que je ne peux pas créer, je ne peux le comprendre”. Objectif : détecter les filles des cellules mères modifiées lors de futurs tests. Les chercheurs ont ensuite transplanté l’ADN modifié dans une cellule réceptrice dont l’ADN original avait été retiré. La cellule nouvellement codée s’est nourrie et multipliée comme une cellule naturelle.

L’entité s’est vue attribuer un nom latinisé du XVIIe siècle associé avec un nom de famille robotique approprié, Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0. Hamilton O. Smith, parlant au nom de l’équipe de recherche, a écrit qu’avec cette entité synthétique, et avec les nouveaux outils et techniques conçus pour mener à bien le projet, “nous avons maintenant les moyens de disséquer les instructions génétiques d’une cellule bactérienne pour voir et comprendre comment elle fonctionne vraiment.”

En fait, cette nouvelle technologie est prête à faire beaucoup plus. En 2014, une deuxième équipe, dirigée par Jef Boeke à l’université Johns Hopkins, a construit un chromosome entièrement artificiel d’une cellule de levure. Cette prouesse représente également une avancée importante. Les cellules de levure sont plus complexes que les cellules bactériennes, car elles possèdent des organites tels que les chromosomes et les mitochondries.

[Au cas où vous en douteriez, sachez que les innovations biotechnologiques commencent déjà à infecter la société, à l’image de la viande végétale imitant le goût de la vraie viande fabriquée par l’entreprise Impossible Foods à l’aide d’une levure créée en laboratoire[xxxi], NdT]

L’exemple type de sélection artificielle élémentaire des dix derniers millénaires est la transformation de la téosinte – une espèce d’herbe sauvage avec trois variétés au Mexique et en Amérique centrale – en maïs. La nourriture produite par l’ancêtre était une maigre poignée de grains durs. Au cours de siècles de sélection, il a été modifié pour prendre sa forme actuelle. Aujourd’hui, après de nouvelles sélections et une hybridation à grande échelle de souches consanguines présentant une “vigueur hybride”, le maïs constitue l’aliment principal de centaines de millions de personnes.

La première décennie du présent siècle a donc vu le début de la nouvelle phase majeure de modification génétique, au-delà de l’hybridation : la sélection artificielle et même la substitution directe dans des organismes uniques d’un gène par un autre. Si nous utilisons la trajectoire des progrès de la biologie moléculaire au cours du dernier demi-siècle comme guide historique, il semble inévitable que les scientifiques commencent à construire régulièrement des cellules d’une grande variété à partir des briques élémentaires du vivant, puis à les amener à se multiplier en tissus synthétiques, en organes, et finalement en organismes indépendants entiers d’une complexité considérable.

Des gens qui vivent longtemps et en bonne santé au sein d’un Éden durable dont nous rêvons tous, nos esprits libérés embrassant l’univers bien plus intéressant de la raison triomphant de la superstition, cet idéal sera atteint grâce aux avancées de la biologie. L’objectif est réalisable parce que les scientifiques, étant des scientifiques, sont investis d’une mission inflexible : pousser la découverte jusqu’à ses limites. Passez le relais à un autre, si nécessaire, mais ne laissez jamais le feu s’éteindre. Un terme est déjà apparu pour désigner la fabrication d’organismes et de parties d’organismes : la biologie synthétique. Ses avantages potentiels, dont on peut facilement imaginer qu’ils se répandent dans la médecine et l’agriculture, ne sont limités que par l’imagination. La biologie synthétique placera également sur le devant de la scène l’augmentation de la production alimentaire et énergétique grâce aux microbes.

Le pouvoir potentiel de la biologie synthétique conduit aussi directement à une question épineuse : pouvons-nous créer un être humain ? Certains enthousiastes pensent qu’à terme, nous le pourrons. Si les scientifiques y parviennent, même si leur œuvre reste incomplète, nous nous serons rapprochés de l’équation de Feynman : construire, c’est comprendre. Mais nous serons également contraints de résoudre le problème ultime de la philosophie : quel est le sens de l’humanité ?

Un rappel historique s’impose à ce stade. Il y a un siècle, les ingénieurs en intelligence artificielle (IA) et les spécialistes du cerveau ont commencé à poursuivre des objectifs distincts servis par des technologies différentes. L’objectif premier de l’intelligence artificielle était et reste la création de dispositifs capables d’effectuer des tâches physiques dépassant les capacités humaines. La science du cerveau, en revanche, est plus ciblée. Son objectif central et ultime est l’émulation du cerveau entier [WBE pour Whole Brain Emulation ou « imitation complète du cerveau », NdT], la modélisation et finalement la construction d’un esprit de qualité humaine. Aujourd’hui, les deux entreprises convergent et, à bien des égards, elles se chevauchent déjà. La technologie de l’intelligence artificielle s’est avérée essentielle dans l’émulation du cerveau, tandis que les activités observées dans le cerveau vivant promettent des avancées en matière d’intelligence artificielle.

Le plus grand défi pour l’émulation complète du cerveau est l’explication de la conscience. Les neurobiologistes s’accordent presque tous à dire qu’il s’agit d’un phénomène matériel ayant une base physique cellulaire. En tant que telle, elle fait partie de ce que l’on appelle l’espace de travail neuronal, et est donc sujette à l’expérimentation et à la cartographie. L’émulation du cerveau entier progresse encore à petits pas, mais chacun d’eux progresse davantage que le précédent. Si la trajectoire et le rythme actuels de la recherche peuvent être maintenus, il semble probable que l’émulation complète du cerveau sera atteinte au cours de ce siècle. Son aboutissement sera l’une des plus grandes réalisations de tous les temps. Qu’est-ce qu’elle aura accompli exactement ? Elle aura réussi à construire des esprits artificiels conscients d’eux-mêmes, réfléchis, capables d’émotions, désireux d’apprendre et de se développer.

Les chercheurs attirés par cet objectif ou par des éléments clés de celui-ci n’ont pas peur de ce qu’ils vont trouver ni de ce qu’il pourrait en résulter. Les scientifiques qui réussissent le mieux sont comme des prospecteurs qui explorent un territoire inconnu. Ce qui leur importe le plus, c’est de frapper un grand coup – d’être les premiers à trouver de l’or, de l’argent ou du pétrole intellectuels. Les gens sont en demande, alors revendiquons les découvertes et laissons les autres s’inquiéter des conséquences. Plus tard dans leur vie, les scientifiques deviennent philosophes et s’inquiètent. En attendant, ils sont convaincus que l’humanité sera un jour accompagnée par une intelligence artificielle qui connaît la signification de l’intelligence et peut être installée en toute sécurité dans des robots mobiles. En revanche, les personnes au sein du grand public, influencées par les scénaristes d’Hollywood, présentent une certaine appréhension. En tant que citoyens de cultures encore violentes, imprégnées de dogmes religieux et de superstitions, les gens, même bien éduqués, sont prêts à croire presque n’importe quoi. Dans l’IA et le téléchargement de l’esprit (mind uploading), ils voient se dessiner des projets possiblement catastrophiques. Il est facile d’imaginer des robots de qualité humaine devenus fous furieux et semant la désolation, des avatars (copies humaines robotisées) unis dans la révolte contre leurs créateurs humains, et des esprits humains téléchargés dans des ordinateurs capables (en tant que “transhumains”) de dominer ceux qui font le choix de rester des êtres de chair et d’os. Ces mythes sont souvent mis en scène dans des films de science-fiction techniquement excellents, comme 2001 : L’Odyssée de l’espace (1968), Star Wars (1977), Terminator (1984), I, Robot (2004), Avatar (2009) et Transcendance (2014), qui comptent parmi les plus divertissants jamais réalisés dans ce genre, grâce à leurs drames épiques ponctués d’effets spéciaux brillants.

Les scientifiques en sont certains, ils en savent mieux que le grand public. Quoi qu’il en soit, nous sommes en passe de déplacer les sciences du cerveau au centre de la biologie et des sciences humaines. L’impact grandissant de l’intelligence artificielle s’inscrit dans le cadre de la croissance exponentielle et globale de l’informatique. […] Toute la civilisation moderne, dans tous les pays, développés ou en développement, a embrassé la révolution numérique. L’effet n’est pas réversible. Il va continuer à s’intensifier sans relâche, et bientôt il s’immiscera profondément dans la vie de chacun. L’impact sur la longévité des professions en est un bon exemple. Carl Benedikt Frey et Michael A. Osborne, respectivement économiste et mathématicien à l’université d’Oxford, ont estimé qu’au moins jusqu’en 2030, les emplois seront relativement sûrs pour les ludothérapeutes, les entraîneurs sportifs, les dentistes, les membres du clergé, les ingénieurs chimistes, les pompiers et les rédacteurs, mais qu’ils seront très menacés pour les machinistes de second niveau, les secrétaires, les agents immobiliers, les comptables, les auditeurs et les télévendeurs.

Chaque année qui passe voit des avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle et de ses multiples applications – des avancées qui auraient été considérées une décennie plus tôt comme appartenant à un futur lointain. Les robots roulent sur la surface de Mars. Ils contournent les rochers, montent et descendent les pentes, tout en prenant des photos, en mesurant les détails de la topographie, en analysant la composition chimique du sol et des roches, et en scrutant tout pour trouver des signes de vie. En 2014, SCHAFT, un robot de fabrication japonaise, a remporté le concours international de robotique de la DARPA en se frayant un chemin dans des embrasures de porte et des débris, en découpant un trou dans un mur avec un outil électrique, en raccordant un tuyau d’incendie et en conduisant une petite automobile le long d’un chemin tortueux. Les ordinateurs avancés ont récemment commencé à apprendre et à se corriger par des essais répétés. Un ordinateur programmé avec cette capacité s’est entraîné à reconnaître des images de chats. Un autre programmé pour converser au niveau d’un petit garçon a passé le test de Turing (du nom du pionnier de la théorie informatique Alan Turing) lorsqu’un tiers d’un panel d’experts lui parlant pendant cinq minutes ne s’est pas aperçu qu’il s’adressait en réalité à une machine. »

Cette foi imperturbable placée dans la machine provient sans doute de cette vision mécaniste du vivant qui a infecté l’Occident il y a déjà plusieurs siècles, et qui remonte au moins à René Descartes. Pour Wilson comme pour tant d’autres de ses clones scientifiques produits à la chaîne par cette civilisation, les êtres vivants appliquent machinalement un programme contenu dans une information génétique :

« Au cours des 450 millions d’années d’évolution des vertébrés, et même en remontant jusqu’à nos ancêtres invertébrés, le cerveau a évolué comme un organe conçu pour la survie plutôt que comme un organe fait pour penser. Dès le début, il a été programmé pour gérer les contrôles autonomes de la respiration et du rythme cardiaque, ainsi que les contrôles sensoriels et moteurs des réflexes. Dès le début également, le cerveau abritait les centres moteurs de l’instinct. C’est dans ces centres que les stimuli appropriés (les “stimuli signes” des éthologues) déclenchent les instincts innés (les “actes consommatoires”). »

Wilson cite le neuroscientifique français Stanislas Dehaene, « l’expert reconnu des bases cérébrales des opérations mathématiques, domaine dont il a été le pionnier[xxxii] », professeur au Collège de France, un type qui préside également le conseil scientifique de l’Éducation nationale :

« Stanislas Dehaene, théoricien de premier plan au Collège de France, a repris le fil de Poincaré en 2014 comme suit :

“En fait, la conscience supporte un certain nombre d’opérations spécifiques qui ne peuvent pas se déployer inconsciemment. Les informations subliminales sont évanescentes, mais les informations conscientes sont stables – nous pouvons nous y accrocher aussi longtemps que nous le souhaitons. La conscience compresse également les informations entrantes, réduisant un immense flux de données sensorielles à un petit ensemble de symboles de taille réduite et soigneusement sélectionnés. Les informations échantillonnées peuvent ensuite être acheminées vers une autre étape de traitement, ce qui nous permet d’effectuer des chaînes d’opérations entièrement contrôlées, un peu comme le ferait un ordinateur. Cette fonction de diffusion de la conscience est essentielle. Chez les humains, elle est grandement améliorée par le langage, qui nous permet de diffuser nos pensées conscientes à travers le réseau social.”

Quel est le rapport entre la science du cerveau et la biodiversité ? À l’heure où l’avenir de l’homme se précise, y compris l’ouverture de la source de l’intellect, il est temps – grand temps – d’explorer plus attentivement notre raisonnement moral à l’égard du reste de la vie. La nature humaine a évolué en zigzag, comme un ensemble de traits génétiques en constante évolution. Durant tous ces millions d’années jusqu’au début de l’Anthropocène, notre espèce a laissé la biosphère continuer à évoluer d’elle-même. Puis, par la faux et par le feu, guidés davantage par un instinct aveugle que par la raison, nous avons tout changé. »

Les écrits d’E.O. Wilson sont confus et n’échappent pas aux contradictions. Il condamne d’un côté l’attitude dominatrice et conquérante qui serait intrinsèque à la nature humaine, et de l’autre, il chante les louanges de la biologie synthétique et du système-monde technologique. Pire, le salut de l’humanité et de la biosphère se trouve dans la technologie selon lui. Dans un chapitre intitulé « L’humanité a besoin d’une biosphère », il explique pourtant que l’espèce humaine fait partie du tissu du vivant et ne peut se maintenir sans les relations interdépendantes avec les autres créatures vivantes. Plus loin, il affirme que poursuivre l’artificialisation de la Terre fait courir un grand danger au vivant, humain inclus :

« Une Terre pleine à craquer de gens serait un vaisseau spatial planétaire, dépendant de l’intelligence et de la sagesse futures de l’humanité pour assurer le maintien à long terme de la vie. Ce serait non seulement un désastre pour le reste du vivant, mais aussi un risque élevé pour notre propre survie à long terme. »

C’est pourtant très exactement ce qui va se passer si le développement technologique n’est pas stoppé d’une manière ou d’une autre dans les prochaines décennies :

« Il est fort probable que la surface de la Terre soit un jour recouverte de panneaux solaires et de datacenters. »

– Ilya Sutskever, scientifique en chef du laboratoire de recherche OpenAI fondé par Elon Musk, extrait d’une interview diffusée dans le documentaire iHuman – l’intelligence artificielle et nous, 2019.

L’apologie de la technologie et du transhumanisme faite par Wilson est cohérente avec la thèse sur laquelle se base le projet Half-Earth, à savoir qu’il faudrait extraire le nuisible humain de son habitat naturel pour mettre fin au carnage écologique. Difficile de savoir si le système technologique parviendra à arracher l’humain de sa condition de simple mortel. Mais une chose est sûre, il anéantira la biosphère dans le processus.

Vers la fin du livre, E.O. Wilson met le lecteur face à un choix :

« Il est grand temps d’élargir le débat sur l’avenir de l’humanité et d’y inclure le reste du vivant. Les penseurs de la Silicon Valley rêvant d’une humanité numérisée n’ont pas atteint leur objectif, pas encore. Ils n’ont pas du tout pensé à la biosphère. La condition humaine évolue si rapidement que nous perdons ou rendons obsolète toujours plus vite les millions d’espèces qui se sont occupées du monde indépendamment de nous, et gratuitement. Si l’humanité poursuit sa course suicidaire en changeant le climat mondial, éliminant des écosystèmes et épuisant les ressources naturelles de la Terre, notre espèce se trouvera très bientôt contrainte de faire un choix qui engagera cette fois la partie consciente de notre cerveau. Le choix est le suivant : devons-nous être des conservateurs existentiels, gardant notre nature humaine façonnée génétiquement tout en réduisant les activités nuisibles pour nous-mêmes et le reste de la biosphère ? Ou devons-nous utiliser nos nouvelles technologies pour faire face aux changements qui ne sont importants que pour notre propre espèce, tout en laissant le reste du vivant tranquille ? Nous n’avons que peu de temps pour décider. »

Devons-nous conserver le statut d’être humain et partager ce monde avec ses autres habitants ? Ou faut-il privilégier le suicide par la technologie, autrement dit mettre fin à l’aventure humaine pour laisser place au règne des machines ? Les écrits d’E.O. Wilson laissent peu de doutes sur sa réponse.

Philippe Oberlé

[i] https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-2-page-97.htm#no98

[ii] https://eowilsonfoundation.org/

[iii] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full

[iv] https://www.mdpi.com/2571-550X/1/1/3

[v] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6202698/

[vi] https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191025110314.htm

[vii] https://www.theguardian.com/science/2020/may/19/humans-australia-megafauna-to-extinction-climate-queensland

https://theecologist.org/2020/aug/14/climate-cause-woolly-rhinoceros-extinction

[viii] https://www.partage-le.com/2018/11/14/le-mythe-de-lhomme-tueur-par-ana-minski/

[ix] https://www.pnas.org/content/110/16/6436

[x] https://www.kcet.org/shows/tending-the-wild/what-is-traditional-ecological-knowledge

[xi] https://www.newscientist.com/article/mg22129500-100-buffalo-stance-broadside-of-an-american-icon/

[xii] https://www.theatlantic.com/national/archive/2016/05/the-buffalo-killers/482349/

[xiii] http://www.greatelephantcensus.com/background-on-conservation

https://peerj.com/articles/2354/

[xiv] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_big-game_hunters

[xv] https://theecologist.org/2016/mar/29/century-theft-indians-national-park-service

[xvi] https://greenwashingeconomy.com/roosevelt-ecolo-ou-psychopathe-raciste-supremaciste/

[xvii] https://www.bastamag.net/Comment-les-plus-gros-pollueurs-de

https://grain.org/article/entries/406-conservation-international-privatizing-nature-plundering-biodiversity

[xviii] https://greenwashingeconomy.com/wwf-consultant-greenwashing/

[xix] https://redd-monitor.org/2020/12/14/the-nature-conservancys-fake-forest-offsets/

[xx] https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1

[xxi] https://ensia.com/features/ancient-amazonian-societies-managed-the-forest-intensively-but-sustainably-heres-what-we-can-learn-from-them/

[xxii] https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/manu-peru-biodiversity-national-parks

[xxiii] https://greenwashingeconomy.com/les-humains-non-civilises-habitent-la-terre-depuis-12-000-ans-sans-la-detruire/

[xxiv] https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/halfearth-or-whole-earth-radical-ideas-for-conservation-and-their-implications/C62CCE8DA34480A048468EE39DF2BD05

[xxv] https://aeon.co/ideas/why-e-o-wilson-is-wrong-about-how-to-save-the-earth

[xxvi] https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/usages-et-style-de-vie/alexandre-malsch-le-gaming-est-un-style-vie-qui-infuse-toutes-les-couches-de-la-societe/

[xxvii] https://sciences-critiques.fr/allons-nous-continuer-la-recherche-scientifique/

[xxviii] https://www.monde-diplomatique.fr/2020/03/BROCA/61553

[xxix] https://www.nytimes.com/2020/06/09/science/space-station-wildlife.html

[xxx] https://fr.weforum.org/agenda/2017/10/la-quatrieme-revolution-industrielle-ce-qu-elle-implique-et-comment-y-faire-face/

[xxxi] https://youtu.be/nIiLqNQOgPA

[xxxii] https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/biographie__1.htm