L’Internet des Animaux, énième folie technoscientiste

Traduction d’un article[1] publié dans le New York Times en janvier 2021 et traitant de « l’Internet des animaux » dont voici le principe :

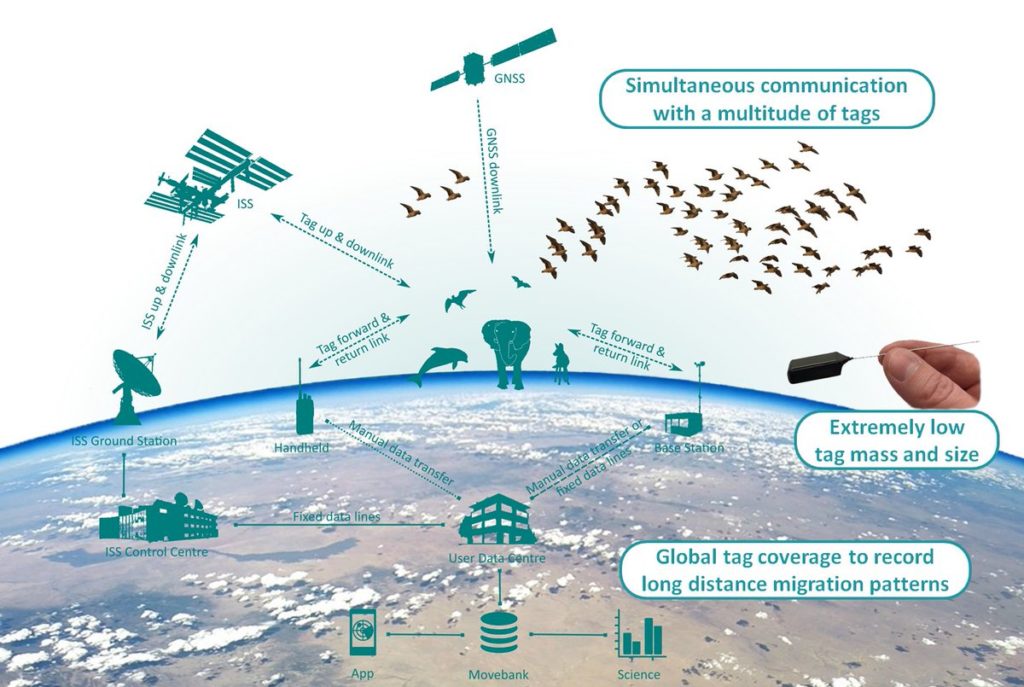

« Chaque capteur recueillera des données sur la position, la physiologie et le microclimat de son porteur et les enverra à un récepteur de la station spatiale internationale, qui les retransmettra à des ordinateurs au sol. Les scientifiques pourront ainsi suivre les mouvements collectifs des créatures sauvages qui parcourent la planète d’une manière techniquement inimaginable jusqu’à récemment : en continu, tout au long de leur vie et presque partout sur Terre. »

Un autre article du New York Times traitait déjà du même sujet en juin 2020 et ajoutait ceci :

« En prime, les gens du monde entier pourront un jour se connecter avec une application pour smartphone à ce que l’on appelle l’internet des animaux pour suivre leur oiseau, tortue ou poisson préféré pendant sa migration, un voyage surveillé par la station spatiale pratiquement en temps réel[2]. »

Transformer le réel en virtuel, une idée lumineuse.

À la fois passionnant et révoltant, ce long texte vaut le détour. Passionnant, car il ébranle notre conception de la nature et du non-humain, et rappelle en cela l’ignorance qui est celle du monde civilisé ; révoltant pour les mensonges colportés (« la technologie va sauver le monde », et autres imbécilités inhérentes au dogme technoscientifique). Les progrès technique et scientifique passés ont-il permis de mettre fin, voire de ralentir la destruction de la biodiversité et des écosystèmes ? Non, on constate plutôt une accélération constante du processus de domestication/extermination du vivant sur Terre. Pucer des milliers d’animaux pour les traquer dans les moindres recoins du globe va-t-il nous aider à ralentir le rythme d’extraction des ressources matérielles et énergétiques ? Non, les technologies sur lesquelles repose le projet ICARUS – « l’Internet des Animaux » – sont extrêmement gourmandes en matériaux et en ressources énergétiques. Ces nouvelles connaissances vont-elles nous permettre d’expérimenter une autre façon de vivre, plus proche de la terre et du non-humain – du vivant ? Non, ce n’est absolument pas l’objectif recherché, ce qui n’empêche pas l’initiateur du projet de vendre son système de surveillance globalisé comme une façon d’entrer en communion avec le non-humain : la folie scientiste dans toute sa splendeur.

Sans surprise, animalistes, antispécistes et autres imbéciles militant en faveur d’une « cause animale » excluant l’animal humain, signe d’une Idiocratie atteignant son apogée, sont pour beaucoup – si ce n’est la majorité – ouvertement en faveur du viol de la sphère intime des créatures vivantes par la technologie. Après tout, des milliards de têtes de bétail civilisées se trimballent déjà 24/7, de leur plein gré, avec une Arme de Surveillance Massive sur eux.

Pour finir, cet article, qui sonne comme une profession de foi scientiste, fait totalement l’impasse sur les TEK (Traditional Ecological Knowledge), c’est-à-dire le savoir écologique traditionnel accumulé par les sociétés non-civilisées (rurales, sans État). Rien d’étonnant à cela, la science occidentale – la religion du civilisé – est raciste dans ses fondements. Parmi les merveilleuses « découvertes » scientifiques sur la mobilité animale listées par la journaliste, il est fort probable que des peuples autochtones partageant depuis des siècles leurs territoires avec d’autres espèces soient très au fait de leurs déplacements. Mais comme ces cultures sont méthodiquement éradiquées les unes après les autres par l’expansion de la civilisation industrielle, ce monstre enfanté par l’Europe, leur précieux savoir s’éteint lui-aussi. En d’autres termes, la civilisation et sa science détruisent un savoir pour mieux se l’approprier ensuite.

Planète Animale

Un nouveau système ambitieux permettra de suivre des dizaines d’espèces depuis l’espace, faisant ainsi la lumière sur les mystères persistants du mouvement des animaux. En tout cas c’est ce qu’espèrent les scientifiques.

« Je vais faire une série de roucoulements », chuchota Calandra Stanley dans la radio. Dans une forêt de chênes et de caryers [arbre voisin du noyer, NdT] en bordure d’un champ de maïs du sud de l’Illinois, l’ornithologue de Georgetown et son équipe chassaient les coucous depuis des semaines. Les gouttes de pluie de la veille glissaient des feuilles du haut vers celles du bas en un goutte-à-goutte régulier. Au loin, des grenouilles-taureaux coassaient depuis un lac aux eaux peu profondes où les habitants pêchent sur la glace en hiver.

À l’aube, alors que le soleil levant éclaire le sommet de la canopée, le coucou arriva enfin pour investiguer sur l’origine des roucoulements. En quelques instants, l’oiseau fut pris au piège, criant, s’agitant et battant ses ailes coincées dans le filet noir. Stanley a lentement déroulé le filet, le prenant dans ses mains. Il avait une belle tête mince, des yeux brillants et de longues plumes brunes et blanches à la queue souillées d’une tache d’excréments. Sans cérémonial, Stanley le jeta dans un sac en tissu à cordon et l’accroche à un arbre voisin. À l’intérieur du sac, l’oiseau est resté silencieux, tandis que l’équipe installait une bâche dans les herbes à proximité pour étaler son matériel.

Avec ses instruments disposés autour d’elle, Stanley sortit avec précaution l’oiseau du sac, le saisissant par son cou blanc et duveteux et ses maigres pattes. Elle souffla sur tout son corps, ébouriffant son duvet à la recherche des réserves de graisse qu’il aurait pu accumuler pour son prochain voyage. Elle coupa les griffes à l’extrémité de ses pieds zygodactyles – deux orteils vers l’avant et deux vers l’arrière – et arracha une de ses plumes, la déposant dans une petite enveloppe en papier kraft. Elle écarta une de ses ailes afin de pouvoir prélever un échantillon de sang. Elle le mesura avec des pieds à coulisse sous différents angles. Il s’est soumis, les yeux écarquillés et vitreux, sauf quand elle a mesuré la largeur de son bec, moment où l’oiseau laissa échapper un glapissement outré.

Puis Stanley déposa quelques gouttes de superglue pour fixer l’objet justifiant ce traitement : un minuscule dispositif de traçage fonctionnant à l’énergie solaire. Elle transporta le coucou dans une clairière à quelques mètres de là et me demanda d’ouvrir la paume de mes mains pour l’y déposer. Libéré, il n’a pas hésité une seule fraction de seconde. Dès qu’elle a relâché sa prise, le coucou s’est envolé dans les arbres, ses pattes effleurant légèrement ma paume ouverte.

L’automne dernier, des équipes de scientifiques ont commencé à se déployer autour du globe pour traquer et capturer des milliers d’autres créatures – rhinocéros en Afrique du Sud, merles en France, chauves-souris frugivores en Zambie – afin de les équiper d’un ensemble de dispositifs de suivi alimentés par l’énergie solaire et pesant moins de cinq grammes. Les données qu’ils recueillent serviront à un nouveau projet ambitieux, en gestation depuis vingt ans et coûtant des dizaines de millions de dollars, appelé projet ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space). Chaque capteur recueillera des données sur la position, la physiologie et le microclimat de son porteur et les enverra à un récepteur de la station spatiale internationale, qui les retransmettra à des ordinateurs au sol. Les scientifiques pourront ainsi suivre les mouvements collectifs des créatures sauvages qui parcourent la planète d’une manière techniquement inimaginable jusqu’à récemment : en continu, tout au long de leur vie et presque partout sur Terre.

Ce faisant, ICARUS pourrait fondamentalement remodeler la façon dont nous comprenons le rôle de la mobilité sur notre planète en mutation. L’ampleur et la signification des mouvements des animaux ont été sous-estimées pendant des décennies. Bien que nous partagions le paysage avec des espèces sauvages, leurs mouvements sont le plus souvent obscurs pour nous, aperçus épisodiquement, voire pas du tout. Ils ne laissent derrière eux que de faibles traces physiques – quelques empreintes de pattes dans la boue solidifiée d’un chemin en pleine jungle, un arc d’air déplacé dans le ciel qui s’estompe rapidement, une ondulation qui se dissipe à la surface de l’eau. Mais contrairement à la séquence du génome humain ou à la nature des trous noirs, notre manque de connaissances sur les déplacements de nos semblables n’a pas été considéré historiquement comme une lacune particulièrement problématique dans la compréhension scientifique. L’hypothèse selon laquelle les mouvements des animaux sont circonscrits et rares a eu tendance à limiter l’intérêt scientifique pour cette question. Le naturaliste suédois du XVIIIe siècle Carl Linnaeus, qui considérait la nature comme l’expression de la perfection de Dieu, supposait que chaque espèce appartenait à un lieu unique, une notion ancrée dans son système taxonomique, qui constitue aujourd’hui encore le fondement d’un large éventail de sciences biologiques. Deux siècles plus tard, le zoologiste Charles Elton, consacré comme le « père de l’écologie animale », a fixé les espèces à leur place avec sa théorie selon laquelle chaque espèce se situe dans sa propre « niche », comme une perle dans un coquillage. Ces concepts, comme les notions modernes de « domaines vitaux » et de « territoires », supposaient une immobilité sous-jacente dans les écosystèmes non perturbés.

Mais au cours des dernières décennies, de nouvelles preuves ont été apportées, suggérant que les animaux se déplacent plus loin, plus facilement et de manière plus complexe qu’on ne l’avait imaginé. Les écologues pensent que ces mouvements pourraient être essentiels pour élucider un large éventail de processus écologiques, notamment la propagation des maladies et l’adaptation des espèces à la perte d’habitat. ICARUS permettra aux scientifiques d’observer les mouvements des animaux dans leur quasi-totalité pour la première fois. Il contribuera à créer ce que son fondateur, Martin Wikelski, biologiste à l’université de Constance et directeur général du Max Planck Institute of Animal Behavior en Allemagne, appelle « l’internet des animaux ».

S’il réussit, ICARUS nous aidera à comprendre où vont les animaux : les endroits où ils périssent, les voies précises de leurs migrations, leurs mystérieuses expéditions dans de nouveaux habitats – des phénomènes qui intriguent les scientifiques depuis des générations. « Ce sont des questions auxquelles nous essayons de répondre depuis 30 ans », déclare la biologiste spécialiste des papillons Camille Parmesan, directrice de recherche au Centre national français de la recherche scientifique [CNRS, NdT]. « C’est fabuleux. » Peter Marra est d’accord. Il est de son côté écologiste et directeur de la Georgetown Environment Initiative à l’université de Georgetown. ICARUS sera un « outil incroyablement puissant pour commencer à poser ces questions fondamentales » en écologie, et pour aborder « des problèmes extrêmement contrariants en biologie de la conservation. » L’écologue évolutionniste Susanne Akesson, présidente du Centre de recherche sur les mouvements des animaux de l’université de Lund en Suède, note qu’ICARUS « offre de nombreuses opportunités pour de nouveaux travaux de recherches qui n’étaient pas possibles jusqu’à présent. » L’écologue de la conservation Francesca Cagnacci, qui coordonne un consortium de recherche consacré à l’étude des mouvements des mammifères terrestres, compare ICARUS à une voiture de sport par rapport à une voiture normale : « Il va nous faire passer à un autre niveau. »

Le projet ICARUS remet en question les paradigmes traditionnels aux racines ancrées dans la science, la politique et la culture. Les scientifiques n’ont pas seulement été longtemps incapables d’observer les mouvements complexes et sur de longues distances de la faune sauvage, de la même manière qu’ils avaient été incapables d’observer, par exemple, le passage de l’ADN d’un parent à un enfant. L’establishment scientifique a présumé que ce qu’il ne pouvait pas voir n’existait pas. L’absence de preuves de la mobilité des animaux sauvages, en d’autres termes, était considérée comme une preuve d’absence de mobilité.

Il ne s’agissait pas d’une notion marginale ayant une importance secondaire. Elle était au centre de la façon dont, pendant des décennies, les scientifiques ont compris les processus écologiques, du changement climatique à la façon dont les écosystèmes s’établissent et dont les maladies se développent. Lorsque les scientifiques ont prédit l’impact du changement climatique, par exemple, beaucoup d’entre eux imaginaient que des espèces sauvages immobiles s’installaient dans de nouveaux habitats inhospitaliers, les condamnant à l’extinction. Lorsqu’ils ont étudié la dispersion des graines, à l’origine de la diversité et de l’abondance des plantes servant d’échafaudage aux écosystèmes, ils ont écarté la possibilité que certains animaux en mouvement jouent un rôle dans ce processus. Les scientifiques supposaient par exemple que les créatures sauvages comme les abeilles à orchidées ne pouvaient pas polliniser des plantes sur de longues distances, car elles ne pouvaient pas tolérer le stress thermique lié au vol sous la lumière directe du soleil ; les guácharos frugivores, ou oilbirds, ne pouvaient pas disperser les graines dans la forêt tropicale vénézuélienne, car les scientifiques pensaient que ces oiseaux restaient perchés dans leurs grottes toute la journée. Le naturaliste du XIXe siècle Alexander von Humboldt considérait ces oiseaux comme des parasites.

Lorsque les scientifiques se sont penchés sur les mouvements au-delà des barrières et des frontières, ils les ont qualifiés de perturbateurs et de hors norme, même en l’absence de preuves directes des mouvements eux-mêmes ou des conséquences négatives qu’ils étaient censés déclencher. Selon des hypothèses populaires, les chauves-souris propageaient le virus Ebola et les gazelles la fièvre aphteuse. Mais pourtant, personne ne savait vraiment où les chauves-souris et les gazelles étaient allées : les parallèles entre le caractère intermittent et perturbateur des épidémies et la nature supposée des mouvements de la faune sauvage sont assez éloquents. Des sous-disciplines influentes de la recherche biologique se sont concentrées sur l’impact négatif des translocations d’espèces sauvages sur de longues distances, en supposant que les plus importantes d’entre elles se produisaient non pas par l’intermédiaire d’animaux en mouvement, mais lorsque le commerce et les voyages humains déposaient par inadvertance des créatures dans de nouveaux endroits. Selon les experts en biologie des invasions et en biologie de la restauration, le résultat pourrait être si catastrophique pour les espèces déjà résidentes que les intrus devraient être repoussés ou, s’ils sont déjà présents, éradiqués, avant même qu’ils ne puissent causer des dommages visibles.

Les découvertes permises par ICARUS, bien qu’impossibles à prévoir, pourraient avoir des implications diffuses et de grande envergure. Les découvertes mettant en lumière les facteurs qui déterminent le mouvement des animaux pourraient contribuer à transformer l’écologie, un domaine qui décrit traditionnellement le monde naturel et ses habitants, en un domaine capable de faire des prédictions. Chaque année, des milliards de dollars dépendent de la façon dont les espèces sauvages se déplacent et se répartissent dans le paysage, des migrations qui influent sur l’abondance des poissons que nous tirons de la mer, sur la virulence des agents pathogènes que nous rencontrons, sur les prédateurs qui traquent notre bétail et sur les oiseaux et les fleurs qui ornent nos paysages. Mais personne ne sait précisément quand les chauves-souris arriveront dans une forêt donnée, ni pourquoi certains papillons changent d’aire de répartition et d’autres pas, ni si les éléphants qui courent en poussant des cris dans les forêts ont senti l’imminence d’une catastrophe naturelle, ni pourquoi certaines hirondelles retournent à leurs nids d’été et d’autres pas.

ICARUS pourrait déverrouiller ces connaissances. Il pourrait permettre aux scientifiques de démêler la dynamique sociale des animaux sauvages qui se déplacent autour du globe en troupeaux, en essaims et en colonies, d’étudier l’influence des conflits et des alliances des animaux avec d’autres espèces sur leur destination et la manière dont ils s’y rendent, et de déterminer la profondeur de leurs perceptions et le dynamisme de leurs réponses aux phénomènes environnementaux qu’ils rencontrent au cours de leurs déplacements. Les scientifiques pourraient être en mesure de détecter des stratégies communes aux populations, aux espèces et aux taxons en observant la façon dont les différentes espèces franchissent des obstacles tels que les routes et les autoroutes et la façon dont elles tirent parti de facteurs environnementaux tels que les courants marins et les thermiques aériens. La superposition des données de suivi avec les données météorologiques, climatiques et végétales pourrait révéler comment la fragmentation des habitats affecte les déplacements des animaux, quels couloirs ils utilisent pour se déplacer, où ils font des pauses au cours de leurs voyages, quand ils utilisent les facteurs environnementaux ou atmosphériques pour faciliter leurs déplacements et comment ils pourraient se comporter si ces facteurs devaient s’effondrer ou changer – nous rapprochant ainsi d’un avenir où les déplacements des animaux pourraient être prévus, comme la météo. Les applications potentielles pourraient inclure la prévention des épidémies qui peuvent évoluer en pandémies, la gestion des paysages et la conservation de la biodiversité.

Il est presque certain que le suivi prospectif des animaux sauvages révélera des mouvements plus importants que ceux connus jusqu’à présent. Une poignée d’études de suivi menées ces dernières années ont établi que les animaux sauvages se déplacent sur de vastes territoires, sans tenir compte des limites des parcs et des zones de conservation établies pour les contenir. Ces études ont mis en évidence plusieurs « mégadispersions » : un loup qui est passé de l’Italie à la France ; un léopard qui a traversé trois pays d’Afrique australe ; des cerfs mulets qui ont accompli l’une des plus longues migrations terrestres de toutes les espèces d’Amérique du Nord. En suivant les coucous à bec jaune, Stanley et Marra ont découvert que ces oiseaux se déplacent sur des centaines de kilomètres, même sur leurs lieux de reproduction, et qu’ils sont beaucoup moins sédentaires qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte torpille le modèle traditionnel de migration, selon lequel le voyage migratoire est entrecoupé d’une période d’immobilité sur les sites d’hivernage et de reproduction. ICARUS pourrait signifier la publication régulière de résultats tout aussi déroutants. Il nous permettra de « réécrire les manuels scolaires », déclare M. Marra.

Les découvertes de nouvelles pérégrinations sur de longues distances au-delà des frontières des habitats reconnus remettent en question des idées profondément ancrées sur notre place dans la nature. Elles peuvent suggérer que les animaux sauvages ont de plus grandes capacités de navigation et de cognition que nous ne l’avons supposé, ce qui pourrait compliquer l’ordre moral et politique que nous avons justifié sur la base de nos capacités cognitives supposées uniques. Elles pourraient suggérer que nous avons mal compris le rôle des barrières géographiques dans nos migrations passées et surestimé leur rôle dans les migrations à venir. La planète pourrait bien être sillonnée d’ « autoroutes environnementales » conduisant les migrants sauvages autour du globe, sans effort, comme les alizés conduisaient les marins à travers l’Atlantique. Ce type de réseau a été proposé dans des études de modélisation pour expliquer pourquoi les oiseaux migrateurs n’empruntent pas les chemins les plus directs, mais plutôt des itinéraires en boucle et détournés.

En d’autres termes, le délicat filigrane de pistes que révèle ICARUS pourrait être « là où se trouve la musique, là où se trouve tout le jus », comme le dit Wikelski. C’est « le chaînon manquant qui façonne tout. »

Martin Wikelski est un biologiste de 55 ans à la voix douce, aux cheveux noirs hérissés et aux lunettes rétro à monture noire. Nous nous sommes entretenus pour la première fois en 2017, puis nous avons repris contact au cours d’une série de chats vidéo pendant l’été 2020. Une expression subtilement espiègle animait ses traits anguleux alors qu’il me racontait, avec l’inflexion chantante et particulière de l’anglais de certains germanophones natifs, son rêve d’enfant : savoir où vont les animaux.

Il se souvient qu’à l’âge de 10 ans, il regardait les nids d’hirondelles abandonnés dans l’avant-toit de la grange de son grand-père en Bavière, en hiver, et se demandait pourquoi ils avaient disparu. Cette absence a mystifié les penseurs européens pendant des siècles. L’écrivain suédois du XVIe siècle Olaus Magnus affirmait que les hirondelles passaient leurs hivers immergées dans des lacs ; le ministre anglais Charles Morton suggérait qu’elles s’envolaient vers la lune. Lorsqu’un professeur a dit à Wikelski, de manière désinvolte, que les oiseaux de 20 grammes s’envolaient à des milliers de kilomètres en Afrique, cela lui a semblé une histoire tout aussi fantastique.

Mais les méthodes disponibles pour confirmer l’itinéraire des hirondelles – ou de toute autre créature sauvage – étaient rudimentaires et peu nombreuses. Pour vérifier l’affirmation de son professeur, Wikelski écrit une lettre à des parents en Afrique du Sud pour leur demander s’ils ont vu des hirondelles là-bas. Il a regardé une émission de télévision sur le baguage des oiseaux et a appris à se faufiler dans les nids des hirondelles pour y apposer de minuscules bagues métalliques aux jeunes oiseaux avant leur départ, puis il a fait le tour de la demi-douzaine de fermes du village pour voir si l’une d’entre elles revenait dans son nid.

Quinze ans plus tard, Wikelski avait obtenu un doctorat en zoologie, mais les méthodes de suivi des animaux sauvages ne s’étaient que très peu améliorées. Les techniques de « marquage et de recapture » couramment utilisées consistaient à marquer les animaux d’une manière ou d’une autre, puis à voir s’il était possible de les capturer à nouveau, à une certaine distance. Les ailes des papillons peuvent être marquées au marqueur magique, les pattes des oiseaux baguées ou le paysage lui-même équipé d’appareils photo à détection de mouvement pour prendre subrepticement des photos des créatures sauvages qui passent à proximité. Mais ces méthodes ne pouvaient que corroborer le fait que les animaux se déplaçaient là où les scientifiques pensaient les trouver. Les oiseaux et les papillons marqués qui ont échappé à la capture et les animaux qui se sont égarés hors de portée des caméras à détection de mouvement ont échappé à tout examen. Certains scientifiques ont contourné le biais de confirmation des stratégies de marquage et de recapture en équipant les animaux de dispositifs émetteurs de signaux, puis en capturant ces signaux sur des récepteurs amovibles ou fixes. Mais les sceptiques se sont moqués de la télémesure de la vie sauvage comme d’un substitut stérile au travail de terrain traditionnel, consistant à observer furtivement les animaux dans la nature. À l’époque, le suivi de la faune était généralement considéré comme « en marge de la recherche écologique », comme Wikelski et ses collègues l’ont écrit dans un article publié en 2015 dans Science. Pour attacher un dispositif de suivi à un animal sauvage, il fallait généralement le piéger au préalable, ce qui était déjà assez difficile. En plus de cela, les dispositifs eux-mêmes peuvent être chers, gênants et volumineux, et la capture des signaux demandait souvent aux scientifiques de s’embarquer dans des poursuites infructueuses de leurs sujets marqués, avec les récepteurs chargés dans le sac à dos.

La première tentative de Wikelski pour résoudre l’impasse technique s’est déroulée en 2001 sur l’île de Barro Colorado, une oasis de jungle de 9,6 km² au milieu du lac Gatun au Panama, où il travaillait comme chercheur postdoctoral pour le Smithsonian Tropical Research Institute. Le spécialiste des mammifères Roland Kays, qui allait devenir un collaborateur, avait suivi à proximité des créatures nocturnes ressemblant à des ratons laveurs, appelées kinkajous. Pour ce faire, il les attirait dans des pièges arboricoles avec des morceaux de banane, puis les équipait de colliers émettant des signaux radio que l’épaisse végétation dissipait facilement. Puis il a passé ses nuits « à parcourir la forêt tropicale en camion, à poursuivre mes kinkajous avec mon antenne », se souvient Kays, « et à se dire qu’il devait y avoir un meilleur moyen de faire ça. »

La solution, pensent Kays et Wikelski, c’est la hauteur. Ils ont conçu un plan pour hisser les récepteurs au sommet de sept tours de 40 mètres réparties sur l’île. Depuis leur perchoir au-dessus de la canopée, les récepteurs seraient capables de capter les signaux des animaux marqués et de transmettre automatiquement les données à un ordinateur du laboratoire de l’île. Ils seraient en mesure de suivre une série d’espèces, simultanément, sur toute l’île. Ils ont piégé et muni de colliers des ocelots, des paresseux et des capucins. Ils ont fixé des émetteurs sur le corps d’abeilles à orchidées, en utilisant des gouttes de superglue mélangées à de la colle pour cils. Ils ont subi les griffures d’un fourmilier en colère, puis se sont relayés pour arroser leurs blessures avec de l’alcool. D’après la littérature scientifique de l’époque, les frontières aquatiques de l’île ont isolé ses habitants, faisant de l’île « un petit univers unique, d’une certaine manière », dit Wikelski. Avec une vision plus complète des mouvements des animaux, ils seraient en mesure de répondre à des questions sur les fonctions écologiques de base, comme la façon dont le mouvement des abeilles à orchidées et la prédation des rongeurs par les ocelots influencent la dispersion des graines des arbres et des plantes tropicales rares.

Mais pour répondre à ces grandes questions, les sujets étudiés par les scientifiques devaient rester attachés à leurs balises et à portée des récepteurs de l’île. Ils ne l’ont pas fait. Wikelski et Kays ont découvert la balise d’un de leurs ocelots au fond du lac, griffée et recouverte de poils, probablement après être passée par l’estomac d’un crocodile. À un moment, les deux scientifiques se sont installés à l’arrière d’un hélicoptère pour suivre les signaux radio émanant du corps irisé d’une abeille marquée après qu’elle ait bourdonné dans l’air humide au-dessus des eaux du lac Gatun.

Wikelski a commencé à comprendre que « toutes nos idées préconçues sur ce petit univers sont fausses », m’a-t-il dit. « Les petites abeilles s’envolent au-delà de l’île, les toucans aussi. À peu près tout ce qui était dit sur ces créatures soi-disant incapables de se déplacer était faux. » Un soir, lui et Kays se détendaient autour de boissons fraîches tout en surplombant le canal de Panama. Ils ont été rejoints par un ingénieur radio à la retraite, George Swenson, qui a été l’un des premiers radioastronomes à suivre le satellite Spoutnik, lancé secrètement par l’Union soviétique en 1957, en captant le signal radio émis par le satellite. Il a ensuite conçu et participé à la construction de systèmes élaborés permettant de balayer le ciel à la recherche d’autres signaux significatifs, notamment le réseau de plus de deux douzaines de radiotélescopes du National Radio Astronomy Observatory au Nouveau-Mexique qui détectent les trous noirs.

L’ingénieur n’était pas impressionné par les tours de 40 mètres de hauteur des écologues, se souvient Wikelski. « Vous, les écologues, vous êtes stupides », leur lança Swenson. « Vous avez ce grand problème que vous pourriez solutionner, mais vous pensez trop petit. » Les écologues étaient comme les premiers astronomes qui étudiaient des tranches de ciel déconnectées avec leurs seuls télescopes. Cela n’avait pas permis aux astronomes de comprendre l’univers, ce qui n’est devenu possible qu’après avoir construit des réseaux de télescopes pour surveiller tout l’espace en même temps. Pour répondre aux grandes questions de l’écologie, M. Swenson a suggéré que les écologues devaient suivre toutes les créatures de la planète qui nagent, volent et rôdent, partout et simultanément. Hisser des récepteurs à 40 mètres dans les airs était loin d’être suffisant. Le récepteur doit se trouver à des centaines de kilomètres, dans l’espace.

Wikelski est devenu « presque fanatique » de cette idée, déclara l’un de ses collègues de la Société Max Planck à un journaliste de la revue scientifique Nature en 2018. Il a passé des mois à organiser une réunion à la NASA pour la proposer. Leur rejet ne l’a pas découragé. Il a cherché de nouveaux financements, de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs. Selon l’article, il s’est tellement préoccupé de faire décoller le projet qu’il a failli perdre le financement de la recherche pour l’institut Max Planck qu’il dirigeait. L’acharnement de Wikelski à poursuivre un projet aussi ambitieux qu’ICARUS a probablement semblé aussi fantaisiste que d’essayer de compter toutes les feuilles d’un arbre ou les ondulations d’un lac.

L’idée que le suivi de la mobilité des animaux sauvages avait une valeur limitée correspondait à une vision de la planète comme fondamentalement résistante au mouvement, parsemée d’obstacles infranchissables tels que les océans, les déserts et les montagnes qui contraignaient les animaux sauvages à rester à leur place. Dans le cadre d’expériences menées au milieu du XXe siècle pour tenter de caractériser le défi physique auquel les animaux étaient confrontés lors de la migration, des scientifiques ont piégé des oiseaux dans des souffleries – des tubes scellés équipés de ventilateurs soufflant de l’air jusqu’à 32 km/h – et ont documenté les efforts des oiseaux pour rester en l’air. Ces souffleries simulaient en principe les conditions que les créatures volantes étaient censées rencontrer dans la nature : une résistance continue et implacable. Des expériences de ce type ont permis de conclure que les migrations sur de longues distances nécessitaient des efforts herculéens, renforçant ainsi les présomptions quant à leur particularité. Selon la sagesse conventionnelle, le mouvement, même à travers les milieux les plus fluides, exigeait une force propulsive. Jusque dans les années 1940, l’océan était considéré comme un « lieu de calme éternel », comme l’écrivait la biologiste et écrivaine Rachel Carson, « ses recoins noirs seulement perturbés par un mouvement d’eau à peine plus actif qu’un lent courant rampant ».

Le scepticisme à l’égard de la prévalence des mouvements de masse sur de longues distances parmi les espèces sauvages se conformait également à la façon dont nous envisageons la sédentarité et la migration dans nos propres vies. Les mouvements de masse à longue distance coordonnés sur de courtes périodes, au cours desquels des centaines de milliers d’individus quittent un certain endroit pour se rassembler à nouveau, des semaines plus tard, à des centaines ou des milliers de kilomètres de là, nécessitent une coordination et une navigation sophistiquées. Sans l’aide de la technologie moderne, l’Homo sapiens ne serait pas capable d’y parvenir aussi rapidement que le font couramment de nombreuses espèces sauvages. Même avec l’aide de technologies de navigation avancées et de cartes développées au fil des générations, beaucoup d’entre nous se perdent. Le fait que des espèces sauvages – implicitement assimilées par de nombreux biologistes et psychologues à des « robots sans cervelle », selon l’expression du zoologiste Donald R. Griffin – puissent accomplir avec succès des exploits supérieurs, grâce à leur intelligence collective, était en contradiction avec l’exceptionnalisme avec lequel nous nous percevions dans la nature. Comme le souligne l’écologue Ran Nathan, « beaucoup de gens considèrent que les animaux sont très habiles, mais pas en matière de cognition. »

Au cours des décennies pendant lesquelles M. Wikelski s’est efforcé de lancer ICARUS, les progrès techniques réalisés dans le domaine du suivi des animaux sauvages ont stimulé l’émergence d’un nouveau domaine, l’écologie du mouvement, ébranlant les normes relatives à la migration des animaux et contribuant à justifier son projet. La taille et le prix des appareils GPS commerciaux capables de localiser avec précision des emplacements géographiques ont chuté, passant des premiers appareils de 450 grammes vendus des milliers de dollars à des capteurs de 50 dollars de la taille d’une pièce de monnaie. Cela a permis aux entreprises produisant ces puces de suivi de la faune d’en fabriquer des plus petites, plus précises et plus durables fonctionnant à l’énergie solaire. La télémesure de la faune sauvage est entrée dans ce que les commentateurs ont appelé un « âge d’or », passant des marges de la recherche écologique à l’attraction centrale. De nouveaux centres de recherche interdisciplinaires consacrés à l’étude du mouvement des animaux ont vu le jour, notamment le CAnMove Center for Animal Movement Research de l’université de Lund en Suède, créé en 2008, et le Minerva Center for Movement Ecology, qui a ouvert ses portes à l’université hébraïque de Jérusalem en Israël en 2012, rejoignant des groupes de recherche déjà établis au Smithsonian Migratory Bird Center et au Max Planck Institute for Ornithology, dont une partie est devenue le Max Planck Institute of Animal Behavior en 2019.

Les nouvelles balises de suivi de la faune ne pouvaient pas capturer la totalité des mouvements des animaux autour de la planète comme Wikelski espérait qu’ICARUS le ferait : la plupart d’entre elles ne pouvaient transmettre des données aux scientifiques que lorsque leurs porteurs restaient à portée des antennes de téléphonie mobile, entre autres limitations. Mais ils ont permis aux scientifiques de découvrir à quel point l’échelle, la complexité et la signification des mouvements des animaux avaient été mal comprises. Dans tous les projets de suivi de la faune qu’ils ont entrepris, explique Nathan, qui dirige le centre Minerva, les capteurs ont permis aux scientifiques de faire des découvertes « tout à fait contraires aux explications simples que nous avions jusqu’alors ». Les girafes se promènent au-delà des frontières d’un parc national en Éthiopie, ont constaté le spécialiste de la conservation Julian Fennessy et son équipe dans des études de suivi GPS. L’écologue Mathias Tobler, spécialiste de la faune sauvage, a découvert que les jaguars d’Amazonie se déplaçaient sur des territoires dix fois plus étendus que ceux établis par les études menées avec des pièges fixes.

Les études GPS ont remis en question les conceptions traditionnelles du rôle des animaux sauvages dans la dispersion des graines et la propagation des maladies. Dans une étude de 2009 sur le suivi par GPS, Wikelski a découvert que les oiseaux qu’Alexander von Humboldt condamnait autrefois comme des parasites passaient tellement de temps à déposer des graines sur le sol des forêts qu’ils étaient « peut-être le plus important diffuseur de graines à longue distance dans les forêts néotropicales ». Une étude GPS a révélé que les gazelles de Mongolie ne pouvaient pas être responsables des épidémies de fièvre aphteuse chez le bétail : la maladie se déplaçait cinq fois plus vite que les gazelles.

Wikelski a rapidement découvert une « aisance physiologique » dans la façon dont les animaux se déplaçaient. Cela allait à l’encontre des efforts considérables nécessaires au mouvement imaginées par les scientifiques et résultant des expériences passées. Par exemple, dans une étude de suivi, lui et ses collègues ont constaté que les grives dépensaient deux fois plus d’énergie lors des escales que pendant le vol. Le vol, en d’autres termes, était la partie facile. Dans un autre cas, son équipe a constaté des différences « massives » dans le rythme cardiaque d’une grive lors d’une migration par rapport à un vol en soufflerie. La capacité de mouvement, dit-il, avait été « totalement sous-estimée ».

Les études de suivi ont commencé à conférer une nouvelle signification aux mouvements des animaux, révélant des liens inattendus entre le déplacement d’espèces éloignées et déconnectées et des phénomènes environnementaux obscurs. Les scientifiques ont obtenu des preuves alléchantes des mystérieuses capacités de perception des animaux, dont certaines dépassaient celles de la technologie humaine. Une étude de pistage inédite menée par Wikelski en 2011 a permis de découvrir des corrélations entre le sautillement des chèvres et des moutons sur les pentes de l’Etna en Sicile et l’intensité des éruptions volcaniques. Et une autre étude de pistage publiée en 2020 a trouvé des corrélations entre la mouvement des animaux de ferme dans le village italien de Capriglia et leur distance par rapport à l’épicentre des tremblements de terre. Dans une autre étude de suivi non publiée, Wikelski a découvert que les lieux désertiques éloignés vers lesquels les cigognes migraient sur des milliers de kilomètres, étaient les mêmes que ceux où les sauterelles du désert émergeaient, des sites obscurs qui ont largement échappé à la détection humaine depuis les temps bibliques. Dans une étude sur les troupeaux de caribous dispersés sur des milliers de kilomètres, la spécialiste des sciences de la terre Natalie Boelman et son équipe ont découvert une corrélation que « personne ne connaissait », dit Boelman, entre le moment des migrations printanières et les schémas climatiques à grande échelle induits par l’océan.

La révolution dans le suivi des animaux sauvages a donné un aperçu du monde qu’ICARUS cherche à révéler. C’est un monde où les frontières géographiques sont poreuses et où les migrants traversent le monde presque sans effort, comme des deltaplanes sur un front. C’est un monde dans lequel les mouvements autrefois considérés comme épisodiques sont continus, dans lequel ceux qui sont considérés comme rares sont communs, dans lequel ceux qui sont considérés comme inefficaces sont écologiquement fondamentaux. C’est la vision d’une planète qui vibre avec le mouvement.

Après près de deux décennies, des dizaines de collaborations internationales et des dizaines de millions de dollars de financement, Wikelski a finalement catapulté le récepteur de suivi de la faune ICARUS dans l’espace. Il a été construit par la DLR, l’agence spatiale allemande, et fixé à l’extérieur de la Station spatiale internationale par des astronautes russes en 2018. Il est maintenant en orbite autour de la terre, à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface, diffusant en continu les données géographiques, environnementales et sanitaires recueillies auprès des animaux marqués à travers la planète vers une station terrestre à Moscou, et de là vers une base de données open-source appelée Movebank, que Wikelski et Kays ont d’abord développée pour suivre les ocelots et les abeilles orchidées sur l’île de Barro Colorado.

Cet automne, après avoir perfectionné la fabrication des capteurs et le logiciel ICARUS, Wikelski et ses collègues ont commencé à pucer des créatures sauvages. Des capteurs plus grands ont été apposés sur des rhinocéros, des girafes, des zèbres, des lycaons, des hyènes et des antilopes saïga ; des capteurs plus petits sur des merles. Des centaines de groupes de recherche ont fait la queue pour utiliser ces capteurs sur leurs sujets qui nagent, rampent ou volent – des émetteurs dont Wikelski espère que la taille tombera à un seul gramme d’ici 2025, ce qui permettra aux chercheurs de suivre les petites chauves-souris et même les gros insectes comme les libellules, les papillons et les criquets pèlerins. À mesure que le diffus enchevêtrement de leurs traces se précise, l’internet des animaux prend vie.

En suivant les mouvements de créatures aussi diverses que les libellules, les koalas et les éléphants de mer du Nord, ICARUS pourrait révéler des lois générales sur la mobilité détectables dans tous les taxons et habitats ; des mouvements prévisibles, en évaluant la taille du corps ou l’allure par exemple. Mais certaines des questions les plus urgentes auxquelles ICARUS répondra tourneront autour des raisons de la mort des animaux. Prenez le coucou à bec jaune, par exemple. Le nombre de coucous a diminué ces dernières années, mais les spécialistes de la conservation ne savent pas pourquoi. Les ornithologues savaient qu’ils se dirigeaient vers l’Amérique du Sud en hiver, mais l’endroit précis du continent restait obscur. Une étude de suivi réalisée par Stanley et Marra, non encore publiée, a révélé que les coucous se rassemblaient dans le Gran Chaco, l’une des forêts les plus vastes et les plus riches en biodiversité d’Amérique du Sud. Ce phénomène – tout autant, voire plus important que la dégradation des zones riveraines que certains scientifiques accusent – pourrait expliquer le déclin des coucous : le Gran Chaco est rapidement dénudé par l’expansion de l’agrobusiness. Le suivi mondial de la faune sauvage pourrait fournir des informations tout aussi révélatrices sur d’autres espèces en déclin, dont un million sont actuellement menacées d’extinction, selon une évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques [IPBES, NdT]. Ces connaissances seront d’une utilité pratique immédiate pour la tâche urgente consistant à enrayer la perte de biodiversité.

Par le passé, les scientifiques acquéraient ces connaissances en accompagnant les animaux dans leur milieu naturel, avec toute la terreur et la pénibilité que cela implique. Avec ICARUS, ils le feront en regardant des points sur un écran et en ingurgitant des données satellitaires. Mais, selon M. Wikelski, cet éloignement physique de la férocité vivante des créatures sauvages masque la connexion plus profonde que permet le suivi de la faune.

Au fil des battements de données transmises par les balises aux ordinateurs d’ICARUS, les animaux sauvages nous disent « ce qu’ils ressentent, ce qu’ils voient », explique-t-il. « C’est ce qui se rapproche le plus de ce que vous pouvez faire, non pas pour parler avec l’animal, mais au moins laisser l’animal vous parler. » Ce que nous entendons pourrait les rapprocher de nous, avant qu’ils ne nous échappent.

[1] https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/12/magazine/animal-tracking-icarus.html

[2] https://www.nytimes.com/2020/06/09/science/space-station-wildlife.html