Le mythe d’une nature sauvage sans humains

Traduction d’un extrait de l’excellent ouvrage Conservation Refugees de Mark Dowie paru dans la revue MIT Press Reader. Journaliste primé, ancien rédacteur et éditeur du magazine Mother Jones, Mark Dowie est auteur de plusieurs livres.

Pendant plus d’un siècle, des points de vue contradictoires sur la nature sauvage ont créé un fossé entre les peuples indigènes et des conservationnistes malavisés.

« Une manière d’entamer une conversation sans fin est de demander à un groupe de personnes ce qu’est la nature. »

– Rebecca Solnit

Afin de garantir la « préservation des communs pour tous les peuples », une mission fréquemment avancée pour motiver la création de parcs nationaux et de zones protégées, une classe de personnes ou une culture bien particulière, une philosophie de la nature, une vision du monde et un mythe de la création ont presque toujours été préférés à tous les autres. Ces idées et impressions privilégiées sont à un moment donné exprimées dans les travaux artistiques. Et c’est par l’art que se sont formés nos premières idées préconçues et nos premiers fantasmes sur la nature.

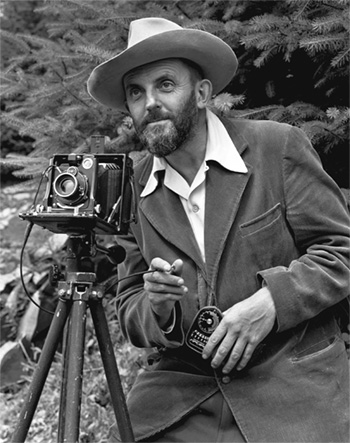

La mystique de Yosemite, par exemple, a été en grande partie créée par des photographes comme Charles Leander Weed, Carleton Watkins, Ansel Adams et Edward Weston, dont les magnifiques images du lieu sont totalement dépourvues d’humanité ou de tout signe de son existence. Ici, disaient-ils à travers leurs productions artistiques, c’est un paysage vierge et immaculé, pas une empreinte de botte à voir, pas une case en terre ou un tipi en vue. Ici, dans cet endroit sauvage, on peut chercher et trouver la paix absolue.

Avec leurs amis qui cherchaient à préserver une version idéalisée de la nature, ils l’ont appelée « wilderness » [contrée, région ou étendue sauvage, NdT], un endroit que les humains avaient exploré mais jamais modifié, glorifié mais jamais altéré. C’était le début d’un mythe, une fiction qui allait progressivement se répandre dans le monde entier, et qui, pendant un siècle ou plus, allait orienter le programme de conservation de l’humanité.

Les portraitistes de la wilderness étaient pleinement conscients du mensonge ; en fait, Adams évitait assidûment de photographier les Miwok locaux qui étaient rarement hors de sa vue lorsqu’il travaillait dans la vallée du Yosemite. Il a produit des milliers de négatifs sans humains. Il savait pourtant que les Miwok occupaient ces terres depuis au moins quatre mille ans. Et il savait que les Miwok avaient été expulsés de force de la vallée du Yosemite, comme d’autres indigènes le seraient plus tard des parcs nationaux bientôt créés, tout cela dans l’intérêt supposé de protéger la nature contre les perturbations humaines.

On peut être assez certain que Weed, Watkins, Adams et Weston ont tous, à un moment donné de leur vie, lu le classique Man and Nature de George Perkins Marsh publié en 1864. Ils se souviennent probablement que Marsh plaidait avec passion pour la préservation de la nature vierge et sauvage qui, selon lui, était justifiée, et pas seulement pour des raisons artistiques. Marsh pensait également que la destruction du monde naturel menaçait l’existence même de l’humanité. Nous savons que Muir a lu Marsh et que Teddy Roosevelt a fait de même. Ils le disent tous deux dans leurs journaux et leurs mémoires. Ainsi, lorsque l’idée de créer un parc à Yosemite a été avancée, Muir et Roosevelt étaient, pour ainsi dire, sur la même longueur d’onde.

[John Muir et Theodore Roosevelt étaient deux hommes farouchement racistes et suprémacistes. Le premier a fondé l’association écologiste du Sierra Club, le second a créé durant son mandat présidentiel environ 100 millions d’hectares d’aires protégées, officiellement pour protéger la wilderness, plus officieusement pour civiliser les Indiens. Les deux hommes sont considérés comme les pères de la conservation de la nature et leur héritage est encore aujourd’hui célébré. Pour en savoir plus sur Theodore Roosevelt, « le président conservationniste » nous avions publié l’année dernière cet article. NdT]

Duel entre sciences

« La science naturelle n’est qu’une façon parmi d’autres de comprendre la nature. »

– Bill Adams, université de Cambridge

Le modèle de conservation de Yosemite, qui sert encore aujourd’hui d’exemple, a déclenché un conflit mondial entre deux disciplines scientifiques puissantes : l’anthropologie et la biologie de la conservation. Ces deux augustes sciences restent en désaccord sur la meilleure façon de conserver et de protéger la diversité biologique et culturelle et, ce qui est peut-être plus déroutant, sur la meilleure façon de définir deux des termes les plus faussés sur le plan sémantique dans leurs domaines respectifs : nature et wilderness [pour rappel, une région sauvage, NdT].

Les anthropologues culturels passent des années à vivre dans ce que beaucoup d’entre nous appelleraient la « nature sauvage », à étudier les langues, les mœurs et les traditions de ce que beaucoup d’entre nous appelleraient « les peuples primitifs ». Les anthropologues finissent par comprendre la complexité des cultures indigènes qui permettent à ces communautés évoluant dans des lieux reculés de prospérer sans avoir besoin d’importer beaucoup de choses provenant de l’extérieur. Ils subsistent principalement grâce aux richesses de leur terre d’origine.

« Il n’est pas question de se demander si les peuples indigènes sont des alliés de la conservation ou quelle sorte de nature ils protègent », écrivent Paige West et Dan Brockington, deux anthropologues qui ont passé la plus grande partie de leur carrière à étudier l’impact des aires protégées sur les cultures indigènes ; « nous attirons plutôt l’attention sur le rôle important joué par les aires protégées dans les luttes pour l’identité, la propriété de la terre et l’utilisation des ressources ». Leur expérience les a convaincus que la meilleure façon de protéger un écosystème naturel florissant est de laisser ces communautés plus ou moins tranquilles, là où elles se trouvent et dans leur état présent, à faire ce qu’elles font si bien depuis tant de générations : cultiver un paysage vivant et sain, ou ce que les experts en développement appelleraient « vivre de manière durable ».

Les biologistes de la faune et de la flore passent également une grande partie de leur carrière dans des environnements naturels isolés, mais ils ont tendance à préférer des paysages dépourvus de chasseurs, de cueilleurs, de pasteurs nomades ou d’agriculteurs pratiquant la rotation des cultures. Ils trouvent les anthropologues quelque peu « romantiques » à propos des cultures indigènes, en particulier les tribus partiellement assimilées et modernisées ; ce qui signifie généralement que les tribus sont en possession de technologies destructrices pour l’environnement telles que des fusils de chasse, des tronçonneuses et des véhicules motorisés, des commodités dont les naturalistes occidentaux savent, par expérience de leur propre civilisation, qu’elles peuvent faire des ravages sur des écosystèmes en bonne santé.

Ces deux disciplines sont également en désaccord sur ce qu’elles entendent par nature, ainsi que sur le degré d’appartenance de l’humanité à la nature. Elles se distinguent aussi pour définir ce qui est sauvage et ce qui ne l’est pas, ainsi que sur la signification de la wilderness. À cet égard, l’on a plus de chances d’entendre des anthropologues qualifier les naturalistes de « romantiques ». En écoutant cet échange d’insultes, on pourrait en conclure que nous assistons à un choc entre deux tendances romantiques.

William Cronon, historien de l’environnement à l’université du Wisconsin, a passé une grande partie de sa carrière intellectuelle à se débattre avec ces conflits. Sa réflexion sur le sujet s’est finalement concrétisée en 1995 par la publication d’un essai très lu et controversé intitulé The Trouble with Wilderness, Getting Back to the Wrong Nature (Le problème avec la wilderness, ou le retour à une mauvaise nature).

L’essai de Cronon est introduit par cette phrase : « Le temps est venu de repenser la wilderness ». Il poursuit en contestant la notion largement répandue et résolument romantique des environnementalistes selon laquelle « la wilderness est le dernier endroit où la civilisation, cette maladie bien trop humaine, n’a pas encore complètement infecté la terre ». Ce concept, selon Cronon, donne du crédit à « l’illusion que nous pouvons en quelque sorte effacer l’ardoise de notre passé et revenir à la tabula rasa qui aurait existé avant que nous ne commencions à laisser nos marques sur le monde. » Selon Cronon, cette fiction repose sur une profonde incompréhension de la nature et de la place que nous y occupons, et crée une force antagoniste à sa conservation. « Le mythe de la wilderness », écrit-il, « prétend que nous pouvons en quelque sorte laisser la nature intacte après notre passage ». Il poursuit en s’attaquant à la formule maintes fois reprise et souvent incomprise de Henry David Thoreau « dans l’état sauvage réside la préservation du monde ».

William Cronon conclut : « Plus on s’intéresse à l’histoire particulière de la wilderness, plus on se rend compte que cette étendue sauvage n’est pas tout à fait ce qu’elle semble être. Loin d’être un endroit sur terre qui se distingue de l’humanité, c’est une création profondément humaine – en effet, la création de cultures humaines très particulières à des moments très particuliers de l’histoire humaine. Il ne s’agit pas d’un sanctuaire vierge où l’on peut admirer pendant encore un temps les derniers vestiges d’une nature menacée, encore intacte, avant qu’elle finisse souillée par la civilisation. Au contraire, la wilderness est un produit de cette civilisation. »

Ce sont là des paroles guerrières adressées à la « civilisation » qui a mis de côté des millions de kilomètres carrés de terres de valeur classées comme « wilderness » , qui a adopté une loi nationale – le Wilderness Act de 1964 – pour définir et protéger la wilderness, et qui est toujours favorable à une douzaine d’organisations nationales richement dotées pour faire pression en faveur de la sauvegarde de davantage de wilderness. Il s’agit de convaincre le public que la construction, au sens figuré, de murailles autour de grandes étendues de terres inoccupées est la seule façon de préserver la nature et la diversité biologique. Mais jusqu’à quel point la wilderness est-elle naturelle ? Pour Cronon, elle n’est pas aussi naturelle qu’on pourrait le croire.

« La wilderness cache son caractère non naturel derrière un masque d’autant plus séduisant qu’il semble si naturel », poursuit Cronon. En glorifiant les paysages vierges, qui n’existent que dans l’imagination des romantiques, les conservationnistes occidentaux détournent l’attention des lieux où vivent les gens et des choix qu’ils font chaque jour et qui causent de véritables dégâts au monde naturel dont ils font partie.

Ainsi, l’expulsion des peuples autochtones de leurs terres natales pour créer une wilderness standardisée est une mascarade intentionnelle, une construction culturelle, un récit néo-édénique servant l’enchantement de citadins épuisés qui rêvent du monde sauvage « découvert » puis domestiqué par leurs ancêtres, un lieu où absorber les sons et les images d’une nature vierge et oublier un instant leur vie urbaine totalement contre-nature.

Alors c’est quoi le sauvage ?

Ce qui est présenté comme la wilderness n’est pas déterminée par l’absence de personnes, mais par la relation entre les personnes et les lieux.

– Jack Turner, philosophe

À plusieurs reprises au cours de mes recherches, une interview a été interrompue après avoir inclus les mots « wild » [sauvage, NdT] ou « wilderness » dans une de mes questions. Ces mots n’existaient tout simplement pas dans le dialecte de la personne que j’interrogeais. Mon interprète me fixait et attendait une meilleure question.

Lorsque j’ai essayé d’expliquer ce que je voulais dire par « sauvage » à Bertha Petiquan, une femme Ojibway du nord du Canada dont la fille était interprète, elle a éclaté de rire et a dit que le seul endroit où elle avait vu ce que je décrivais comme « sauvage » était un coin de rue devant la gare routière de Winnipeg, dans la province du Manitoba.

En Alaska, Patricia Cochran, une scientifique indigène Yupik, m’a dit : « Nous n’avons pas de mot pour désigner la ‘wilderness’ ». Ce que vous appelez « wilderness », nous l’appelons notre jardin. Pour nous, aucun endroit de l’Alaska ne fait partie de la wilderness au sens du Wilderness Act de 1964 – un endroit sans habitant. Nous sommes profondément insultés par ce concept, tout comme nous le sommes par l’idée même de ‘l’appellation wilderness’ qui exclut trop souvent les habitants de l’Alaska de leurs terres ancestrales. » Les Yupiks n’ont pas non plus de mot pour désigner la biodiversité. Sa plus proche approximation signifie nourriture. Et le mot O’odham (Pima) pour désigner la wilderness est étymologiquement lié à leurs mots pour exprimer la santé, la plénitude et la vitalité.

Jakob Malas, un chasseur Khomani d’une section du Kalahari appartenant maintenant au parc national de Gemsbok, partage la perspective de Cochran sur la wilderness. « Le Kalahari est comme une grande ferme », dit-il, « Ce n’est pas une région sauvage pour nous. Nous connaissons chaque plante, chaque animal et chaque insecte, et nous savons comment les utiliser. Aucune autre personne ne pourrait connaître et aimer cette ferme autant que nous. »

« Je n’ai jamais considéré la vallée de Stein comme une région sauvage », remarque Ruby Dunstan, une Nl’aka’pamux de l’Alberta. Mon père avait l’habitude de dire « C’est notre garde-manger ». Puis certains environnementalistes ont déclaré que c’était une région sauvage et que personne n’était autorisé à y entrer en raison de sa fragilité. Alors ils ont mis une clôture autour, ou peut-être plutôt autour d’eux-mêmes. »

Les Tarahumaras du Mexique n’ont pas non plus de mot ou de concept pour désigner la wilderness. La terre reçoit le même amour et la même affection que la famille. L’ethnoécologue Enrique Salmon, lui-même Tarahumara, appelle cela kincentric ecology [écologie considérant les êtres et les paysages vivants comme des membres d’une sorte de grande famille, NdT]. « Nous sommes immergés dans un environnement où nous sommes à égalité avec le reste du monde ». Selon lui, « Les arbres, les rochers et les insectes sont tous apparentés, et tout est sur un pied d’égalité avec le reste du monde. »

Quand l’état sauvage est associé à la wilderness, et la wilderness à la nature, et que la nature est considérée comme quelque chose de distinct de – et non influencé par – l’activité humaine, il est peut-être temps d’examiner des situations réelles et de les confronter à la sémantique de la conservation moderne. Le bétail des Maasaï fait-il partie de la nature ? Peut-être plus aujourd’hui, mais lorsque des milliers de têtes de bétail erraient dans les étendues ouvertes, gardées par quelques bergers humains dont l’intérêt premier était de maintenir le biote en bonne santé pour leur bétail et pour les autres animaux sauvages, on pouvait dire qu’ils étaient « sauvages », certainement aussi sauvages que le springbok, l’éland, l’éléphant et le buffle quittant quotidiennement les pâturages ouverts pour ravager les fermes des Maasaï à la recherche de nourriture.

Et qui est la nature ?

« Nous oublions la réciprocité entre le sauvage dans la nature et le sauvage en nous. »

– Jack Turner, philosophe

Dans l’une des nombreuses conversations sur la nature auxquelles j’ai participé au cours des trois dernières années, j’ai dit à un homme – un partisan instruit, érudit et généreux de la conservation internationale, dont la vision de la nature différait considérablement de la mienne – « Vous êtes la nature ». Il m’a regardé et a ri nerveusement. Je ne l’avais pas insulté, m’a-t-il assuré. Il n’appréciait tout simplement pas l’idée qu’il faisait partie ou était le produit d’un système qui créait également « des escargots, du kudzu, des mules, des tremblements de terre, des grizzlis, des virus, des feux de forêt et du sumac vénéneux ». Il s’est également avéré que sa jeune sœur avait, des années auparavant, été gravement mutilée par un puma.

Comment convaincre quelqu’un ayant traversé une telle expérience que le puma est un parent ? Peut-être que c’est impossible, pensais-je, mais il semblait intéressé de poursuivre la conversation. D’autres personnes se sont jointes à lui et, à la fin de la soirée, il avait fini par accepter de se considérer comme l’égal, au sein de la même création, du puma qui avait attaqué sa sœur, une création qu’il était prêt à appeler « nature », une création dont il n’était pas séparé mais dont il faisait partie.

Lorsque l’on perçoit l’humanité comme quelque chose de séparé de la nature, il devient plus aisé de considérer les paysages à l’ « état naturel » comme des paysages sans habitants humains et d’aspirer à préserver la wilderness en encourageant l’existence et la survie dans le paysage du plus grand nombre possible d’espèces, sauf une – les humains.

La précieuse contribution de l’anthropologie à la conservation est peut-être mieux exprimée par Paige West et Dan Brockington, qui conseillent aux conservationnistes de faire plus attention aux « manières locales de voir les choses ». La pratique de la conservation sera plus fructueuse « si les praticiens apprennent les idiomes locaux pour comprendre l’environnement des gens avant de commencer à penser aux choses en termes de nature et de culture. » Il est nécessaire, selon eux, que les conservationnistes « comprennent les modes complexes d’interaction entre les gens et ce dont ils dépendent pour se nourrir, se loger, ainsi que pour satisfaire leurs besoins spirituels, sociaux et économiques. »

Enrique Salmon estime que « le langage et la pensée fonctionnent ensemble. Ainsi, lorsque le langage d’un peuple comprend un mot comme ‘wilderness’, il façonne ses pensées sur sa relation avec le monde naturel. La notion de wilderness est alors porteuse de l’idée que les humains sont mauvais pour l’environnement. »

Il est certain qu’une personne qui considère la forêt comme son « garde-manger » va voir la flore, la faune, le sol et l’eau sous un jour différent de celui du touriste, du biologiste, du mineur ou du bûcheron. Mais n’y a-t-il pas quelque chose que tous peuvent voir, un terrain d’entente sur lequel la valeur intrinsèque de la forêt peut être prise en compte et sur lequel il peut y avoir entente ?

Un exemple d’un dialecte local très différent que les naturalistes occidentaux ont du mal à comprendre est celui des Gimi, l’une des centaines de cultures de l’âge de pierre évoluant dans les régions isolées du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. D’après West et Brockington, les Gimi « n’ont aucune notion de nature ou de culture ». « Ils se voient dans un ensemble d’échanges continus avec leurs ancêtres [qui, selon eux, sont] résidents dans leurs forêts, insufflant la vie aux animaux, aux plantes, aux rivières et à la terre elle-même. Lorsque les gens meurent, leurs esprits retournent dans la forêt et imprègnent les plantes, les animaux et les rivières. Lorsque les vivants utilisent ces ressources naturelles, ils ne voient pas cela comme un épuisement mais plutôt comme un échange continu » d’énergie et d’esprit.

Lorsque les Gimi tuent et mangent un animal « ils considèrent qu’il est généré par les forces vitales de leurs ancêtres et qu’il travaillera à maintenir leur force vitale durant cette vie. Lorsqu’ils meurent, cette force retournera dans la forêt et la reconstituera. » Il est vrai que cette cosmologie est difficile à envisager ou à accepter pour l’esprit occidental. Mais le fait que chaque atome de chaque être vivant existe depuis l’origine des temps donne un fondement scientifique à la croyance des Gimis selon laquelle l’esprit s’apparente simplement à de la force et de la matière réorganisées. Cela dit, leur compréhension « de la relation entre les humains et leur environnement [reste] extrêmement difficile à concilier avec les débats sur le déclin et la perte de la diversité biologique. »

Cependant, si les conservationnistes occidentaux du centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée savent que les Gimi croient que toute matière est là pour l’éternité, qu’elle change simplement de forme au fil du temps, ils seront mieux équipés pour travailler avec les communautés locales à la préservation de la biodiversité. Mais s’ils rejettent cette cosmologie comme un animisme primitif et cherchent à imposer la science et la religion occidentales au peuple Gimi, leur initiative de conservation échouera presque certainement.

Bien sûr, les arbitres finaux de ce conflit scientifique devraient être les peuples indigènes eux-mêmes, ceux-là mêmes qui, selon les premiers promoteurs du parc de Yellowstone, n’avaient aucun intérêt à voir la nature ou la zone du parc préservées. Les habitants originels du parc auraient eu peur des geysers et des fumerolles (c’est faux, ils cuisinaient dessus). La vérité est qu’une grande partie de nos connaissances sur la nature, un savoir intégré dans les différentes sciences que nous utilisons pour la protéger – écologie, zoologie, botanique, ethnobotanique –, nous les avons apprises des personnes mêmes que nous avons expulsées des zones que nous avons cherché à protéger.