Jean-Baptiste Fressoz déboulonne le mythe de la transition énergétique

« La transition énergétique est devenue le futur politiquement correct du monde industriel. »

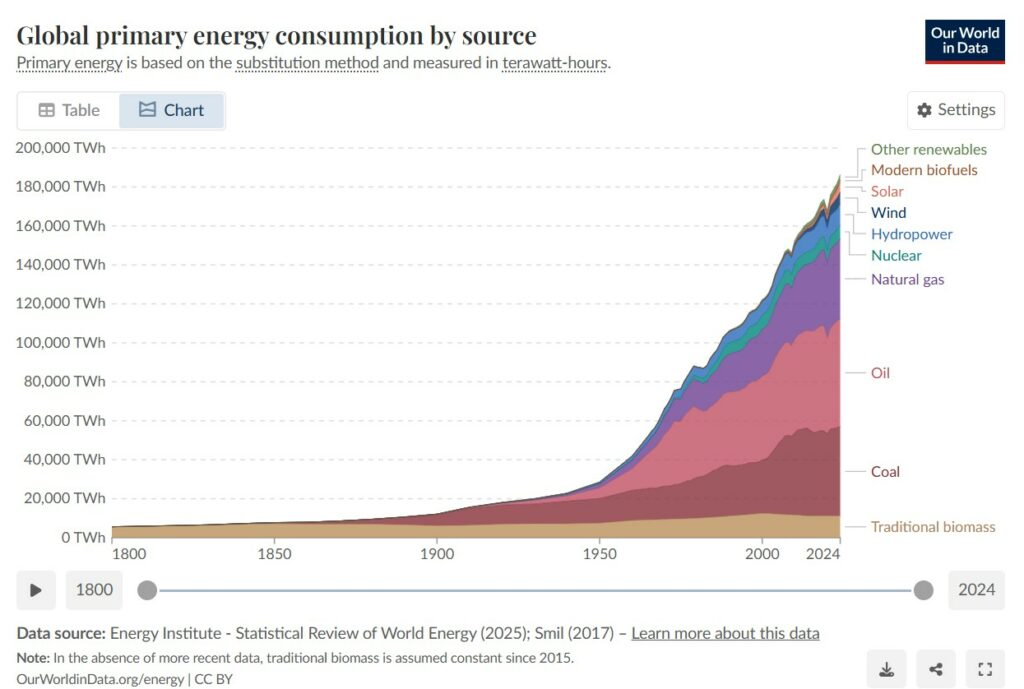

« Toute discussion sérieuse sur le changement climatique devrait partir du constat, quelque peu inquiétant, que les innovations technologiques n’ont, jusqu’à présent, jamais fait disparaître un flux de consommation matérielle. Au cours du XXe siècle, dans le monde, l’éventail des matières premières s’est élargi et chacune a été consommée en quantité croissante. Parmi les grandes matières premières, seule la laine de mouton a reculé face aux fibres synthétiques, ce qui n’est d’ailleurs pas une bonne nouvelle pour l’environnement. Le poids total des matières utilisées par l’économie a été multiplié par 12 et on a assisté après l’an 2000 à une nouvelle accélération, bien plus forte que la fameuse ‘‘grande accélération’’ des années 1950. Les processus de substitution ont donc pour l’instant toujours été compensés par l’élargissement des marchés, par les effets rebonds et par les réorientations d’usage. »

– Jean-Baptiste Fressoz, historien

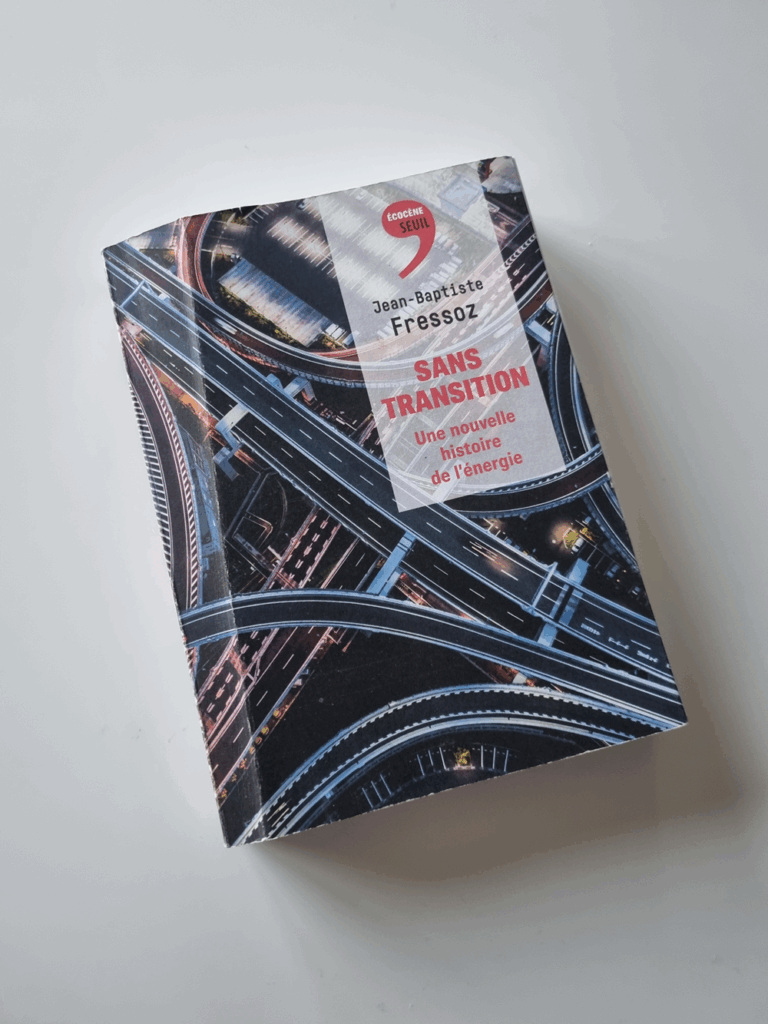

Dans son livre Sans transition – Une nouvelle histoire de l’énergie (2024), l’historien des techniques et de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz montre qu’il n’y jamais eu de transition énergétique par le passé – et qu’une décarbonation de l’économie mondiale dans les décennies à venir relève du miracle. L’historien s’attaque au récit « phasiste » qui découpe l’histoire de l’énergie en différents âges : l’âge du bois aurait prédominé jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècles où le charbon aurait pris le relais, lui-même remplacé au XXe siècle par le pétrole. Fressoz déboulonne ce mythe de la transition en décrivant longuement les symbioses matérielles passées et présentes entre les éléments du système-monde technologique. Plus concrètement, l’exploitation de nouvelles sources d’énergies et de nouvelles matières ne pousse pas les anciennes vers l’obsolescence, bien au contraire.

Dans l’article suivant, je reviens longuement sur ces symbioses matérielles et je cite abondamment Fressoz. C’est selon moi ce qu’il y a de plus intéressant dans l’ouvrage. Je m’intéresse moins à l’origine technocratique de l’expression « transition énergétique » et à sa montée en puissance. L’important à retenir ici, c’est que l’opposition entre industries décarbonées et industries carbonées, entre énergies propres et énergies fossiles, est largement factice. Là où je suis moins d’accord avec Fressoz, c’est lorqu’il raconte que « l’expérience concrète du réchauffement climatique rend la stratégie du doute intenable », et que les décideurs ont préféré adopter « le discours bien plus astucieux de la transition énergétique ». Ces dernières années, on remarque au contraire que les discours climatosceptiques gagnent de l’ampleur, ce qui est symptomatique d’un décalage croissant avec la réalité.

« Commençons par rappeler quelques évidences. Après deux siècles de ‘‘transitions énergétiques’’ l’humanité n’a jamais autant brûlé de pétrole et de gaz, autant de charbon et même autant de bois. Chaque année, environ deux milliards de m³ de bois sont abattus afin d’être directement consumés, soit trois fois plus qu’un siècle plus tôt. Le bois fournit deux fois plus d’énergie que la fission nucléaire, deux fois plus que l’hydroélectricité, deux fois plus que le solaire et l’éolien réunis (en 2019). Le bois demeure une source de chaleur essentielle pour le tiers le plus pauvre de la population mondiale, 2,3 milliards de personnes – qui sont aussi les premières victimes de la pollution. Mais les riches ont également vu leur consommation de bois énergie augmenter : les États-Unis en brûlent deux fois plus qu’en 1960 et l’Europe trois fois plus qu’au début du XXe siècle. Pourtant, les historiens se sont surtout intéressés au bois quand il semble disparaître : sa prétendue éviction du mix énergétique anglais au XIXe siècle a fait couler plus d’encre que son essor dans le monde entier depuis 1950.

Le même biais se vérifie à propos du charbon : les historiens ont surtout écrit sur l’Europe au XIXe siècle, alors que ce n’est ni le lieu ni le moment principal de son histoire. L’écrasante majorité (95%) du charbon a été sortie de terre après 1900 et l’essentiel l’a été en dehors de l’Europe (86%). Des puissances asiatiques moyennes comme l’Australie et l’Indonésie extraient actuellement deux fois plus de charbon que les géants des années 1900 comme l’Angleterre ou les États-Unis. À bien des égards, le charbon est une énergie nouvelle. La plus forte croissance de son histoire a eu lieu entre 1980 et 2010 (+ 300%), conduisant à une augmentation de sa part dans le mix énergétique mondial, au détriment de celle du pétrole. C’est aussi dans les années 2010 que le nombre de mineurs a atteint son pic. Enfin, les centrales à charbon sont en moyenne plus jeunes (autour de quinze ans) que les centrales atomiques (trente-deux ans) et ont souvent de bien meilleurs rendements. Le charbon a été la grande énergie des années 2000 : il a tout autant alimenté la ‘‘révolution industrielle’’ que celle d’internet, qui n’est au fond qu’un réseau d’électrons supplémentaires. »

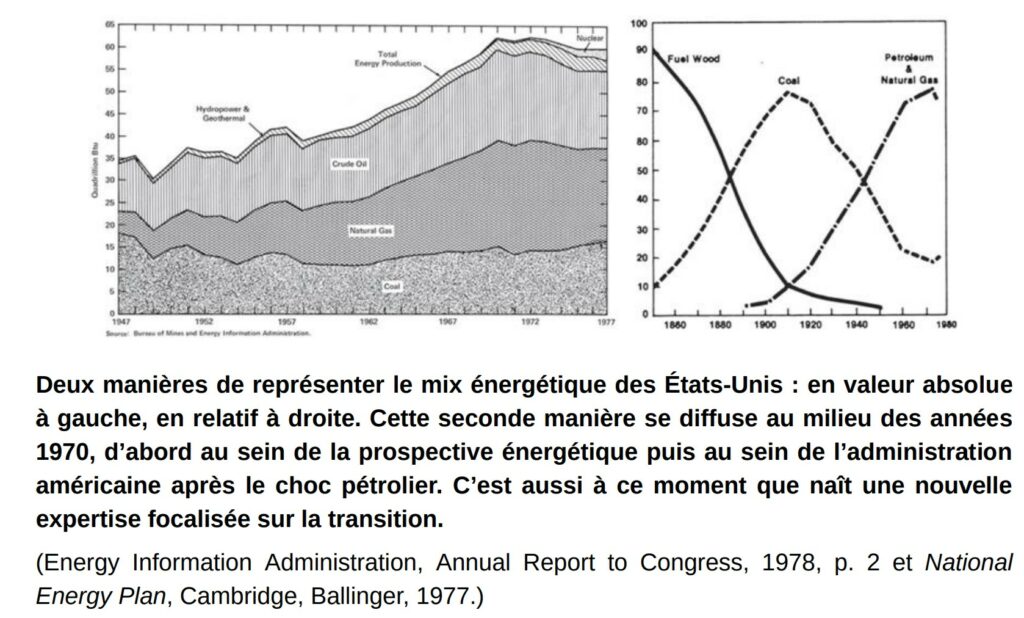

Le récit phasiste de l’histoire de l’énergie se concentre à chaque fois sur la source d’énergie perçue comme motrice de l’économie mondiale à une époque donnée. Or cette manière de présenter les choses ne reflète pas la réalité. Elle dissimule les innombrables interconnexions et les effets rebonds existant au sein du système-monde technologique.

Interdépendances entre charbon et bois

« Notre consommation de bois est presque aussi universelle et inconsciente que l’acte de respirer. Et elle est à peu près aussi essentielle à la vie moderne »

– Un forestier des années 1920

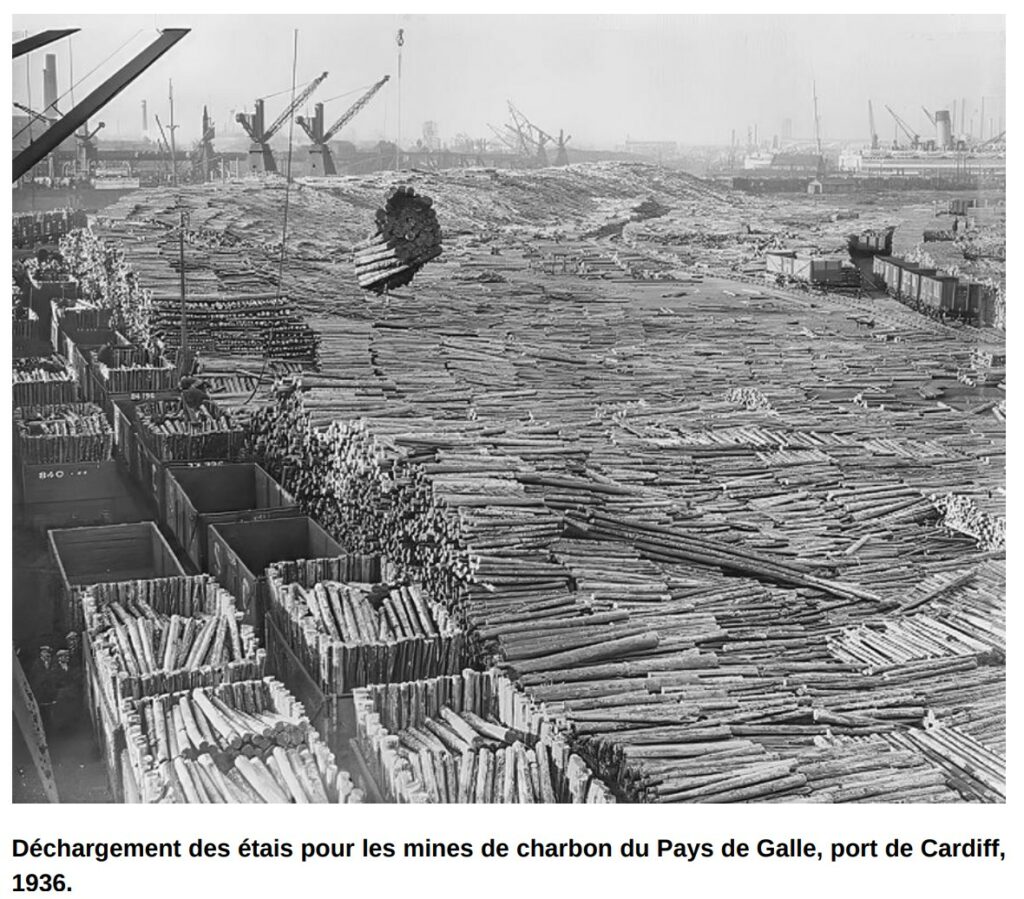

« Les bourgeois qui s’aventuraient dans les mines insistaient souvent sur l’odeur étrange qui y régnait. Une odeur presque sylvestre, une odeur de résineux, de bois écorcé et scié : l’odeur des étais qui par millions soutenaient les galeries. À l’air libre, avant qu’au XXe siècle les terrils ne marquent le paysage, ce sont les énormes réserves de bois qui signalent la présence des mines. »

– Jean-Baptiste Fressoz

Pour Fressoz, « présenter le bois comme ‘‘secondaire’’ dans le système énergétique des pays industriels est une erreur aussi sérieuse que commune ». À partir du milieu du XIXe siècle, les hauts-fourneaux brûlent de la houille et peu d’Anglais se chauffent encore au bois. Le bois a toujours un rôle fondamental dans la production énergétique, mais en tant que bois d’œuvre pour étayer des kilomètres de galeries. Mais en raison d’une « convention discutable », ce bois, comme il n’est pas brûlé, a été exclu des statistiques sur la production énergétique. Pourtant, l’exploitation du charbon nécessite des quantités phénoménales de bois :

« Au début du XXe siècle, les mines britanniques engloutissent chaque année entre 3 et 4,5 millions de m³ d’étais. À titre de comparaison, un siècle et demi auparavant, les Anglais ne brûlaient que 3,6 millions de m³ de bois de feu. En volume, la Grande-Bretagne consommait donc plus de bois pour son énergie en 1900 qu’à l’époque préindustrielle. En outre, la production de bois d’œuvre requérant environ quatre fois plus de surface que celle du bois de feu, l’Angleterre utilisait en réalité six à sept fois plus d’espace forestier pour produire son énergie en 1900 qu’un siècle et demi auparavant. Qu’un tel processus puisse être décrit comme une ‘‘transition énergétique’’ ou comme une sortie de ‘‘l’économie organique’’ a tout de même quelque chose de déroutant. »

Le bois était le deuxième poste de dépense des compagnies minières derrière la main-d’œuvre. Et il fallait régulièrement remplacer les poutres qui s’affaissaient ou se fracturaient sous la pression des roches environnantes. Pour satisfaire les besoins de son industrie dans les années 1930, la Grande-Bretagne déjà largement dépourvue de forêts importe 96 % de son bois d’œuvre. Mais Fressoz mentionne d’autres usages oubliés du bois qui ont également explosé à cause de l’accélération engendrée par les énergies fossiles. Au début du XXe siècle, les grandes artères urbaines sont revêtues de pavés de bois (un cinquième de la voirie dans le Paris de 1900). Les maisons en briques consomment toujours beaucoup de bois (3/5 d’une maison entièrement en bois). Les chemins de fer utilisent massivement du bois, de même que les industries papetière et tonnelière en pleine croissance.

Fressoz insiste sur le fait qu’il y a bien cause à effet et non-corrélation.

« […] la consommation de bois s’envole non pas en dépit, mais à cause du charbon. Ce point est important car il touche à l’interprétation de la dynamique matérielle de l’industrialisation. Généralement abordée sous l’angle de la transition, celle-ci doit être comprise comme un processus d’amplification, d’expansion symbiotique de toutes les matières. »

L’historien donne de nombreux exemples de cette expansion symbiotique dans l’exploitation des matières premières. Au début des années 1900, la consommation de bois est telle que les forestiers s’alarment d’une potentielle pénurie qui pourrait stopper la croissance économique. Mais cette crise du bois annoncée de part et d’autre de l’Atlantique ne s’est jamais produite. En effet, « les techniques industrielles qui en étaient responsables fournissaient en même temps les moyens de la contenir ». Grands consommateurs de bois, les chemins de fer facilitaient le transport et élargissaient l’approvisionnement, si bien que « la baisse du coût du fret compensait et même davantage la raréfaction de la ressource ». De vastes réseaux ferrés pénètrent les forêts pour en extraire le bois. À cause des progrès technologiques résultant de la vapeur, le transport maritime produit un effet semblable sur le prix et l’usage du bois. Cela a pour effet de diviser le prix du fret par deux ou par trois selon les ports.

L’industrie papetière « eut aussi pour effet paradoxal d’accroître à la fois la demande en bois et sa disponibilité ». Le papier permet de valoriser les branchages et les résidus des scieries, de même que les arbres de seconde croissance auparavant sans valeur. Sur les parcelles forestières, les rotations plus rapides deviennent rentables et l’essor du papier accroît ainsi la production de bois. Autre exemple de symbiose donné par Fressoz : l’invention de la créosote, « une substance issue de la distillation de la houille » qui fait passer la durée de vie des traverses de chemins de fer de quelques années à plusieurs décennies. De manière assez ironique, « le charbon, en augmentant la durabilité du bois, contribuait à satisfaire l’énorme demande qu’il avait créé ».

La centrale à biomasse de Drax

Déjà mentionnée sur ce blog, la centrale biomasse de Drax illustre on ne peut mieux l’absence totale de transition énergétique.

« Il faut s’y résoudre : il n’y a jamais eu de transition énergétique hors du bois. Ni au XIXe siècle, ni au XXe siècle, ni dans les pays pauvres, ni dans les pays riches. Le symbole parfait de cette non-transition se situe au cœur de la région qui est pourtant censée en être le berceau : entre Leeds et Sheffield, au milieu du bocage anglais, se dressent les sept tours de refroidissement de la centrale de Drax. À son inauguration en 1974, cette centrale électrique était destinée à brûler le charbon des mines du Yorkshire. Dans les années 1990, après sa privatisation, Drax importe son combustible d’Australie, de Russie et d’Afrique du Sud, 9 millions de tonnes par an au total, ce qui en faisait une des plus grandes centrales thermiques du monde. Au milieu des années 2000, avec l’aide de généreuses subventions et sous couvert de changement climatique, la centrale est progressivement convertie à la ‘‘biomasse’’ : un euphémisme pour désigner du bois qu’elle importe sous forme de granules (pellets) des États-Unis et du Canada principalement. Drax prétend produire une électricité sans carbone, ce qui est doublement faux : d’une part elle contribue à la dégradation des forêts, de l’autre son fonctionnement dépend de bout en bout du pétrole, celui qui alimente les machines forestières, les camions, les broyeurs et les navires qui traversent l’Atlantique. En 2021, Drax a brûlé plus de 8 millions de tonnes de granules de bois, c’est davantage que la production forestière du Royaume-Uni, pour satisfaire environ 1,5 % des besoins énergétiques du pays. C’est aussi quatre fois plus de bois que ce que brûlait l’Angleterre au milieu du XVIIIe siècle : un beau résultat après deux cents ans de transitions énergétiques. Drax témoigne de l’impasse que représente une transition à rebours, d’une économie fossile prétendant redevenir organique, sans diminuer de taille – et l’on pourrait faire la même remarque à propos des biocarburants censés décarboner le transport aérien et maritime. »

Interdépendances pétrole-charbon et pétrole-bois

De la même manière, Fressoz met en lumière les interdépendances entre le pétrole et les autres matières premières qui, dans le discours phasiste dominant, auraient peu à peu été délaissées. L’extraction, le raffinage, le transport et la consommation de pétrole seraient très difficiles sans l’acier par exemple. Et pour fabriquer de l’acier, il faut du charbon.

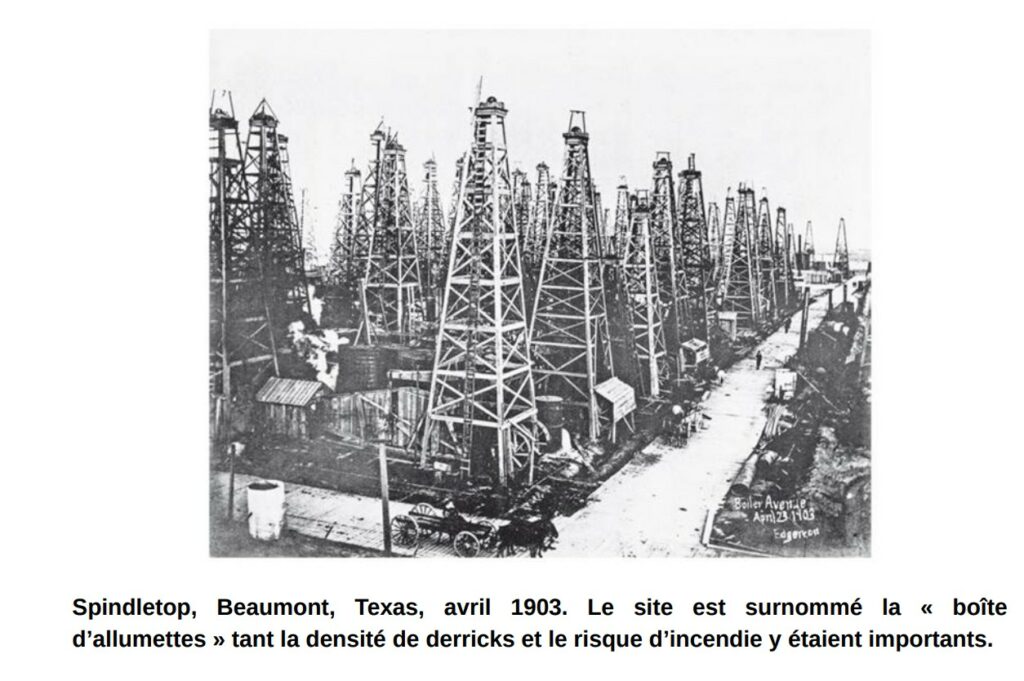

« Au XXe siècle, comme aujourd’hui, le pétrole est pompé par des machines en acier, il est transporté par des bateaux, des wagons-citernes ou des pipelines en acier, il est raffiné dans des usines en acier et finit brûlé par des moteurs en acier en faisant avancer des engins en acier. Et pour l’essentiel cet acier est produit avec du charbon. »

Comme le charbon avant lui, le pétrole stimule l’extraction de bois. Jusque dans les années 1930, les derricks sont en bois, le pétrole est transporté dans des réservoirs verticaux en bois sur les voies ferrées et par d’autres moyens grâce à des dizaines de millions de tonneaux en bois. Selon Fressoz, « le premier âge du pétrole marqua l’apogée du tonneau ».

Jusqu’en 1950, la production de bois était restée largement dépendante « de la force musculaire, des chevaux et des bœufs servant au débardage, et de l’habileté des bûcherons à manier la hache, la scie et le coin ». Permise par le pétrole, l’arrivée des tronçonneuses et des engins forestiers révolutionne la sylviculture. Cette dernière est devenue plus productive et le prix du bois a diminué malgré la hausse de la demande. Il faut environ 2 à 3 litres de diesel pour extraire un m³ de bois, ce qui fait dire à Fressoz que « le bois est devenu, en partie, une énergie fossile ». Mais comme évoqué plus haut, il faut aussi des routes pour mécaniser la sylviculture. Et pour construire des routes, on utilise « d’autres machines, bulldozers et scrapers, fonctionnant aussi au diesel ». L’influence des énergies fossiles sur la production de bois se matérialise encore à travers les engrais de synthèse qui permettent d’augmenter les rendements. Et le pétrole a encore accru la production de bois de manière indirecte, en rendant obsolètes les énormes surfaces agricoles autrefois réservées à l’alimentation des chevaux et des mules. La diffusion du tracteur contribue également à l’abandon de terrains en pente qui sont souvent reboisés. On en arrive donc à ce paradoxe dans les pays riches :

« En intensifiant à la fois l’agriculture et la sylviculture et en facilitant les transferts internationaux de biomasse, le pétrole est la principale cause du reboisement »

Fressoz livre encore un autre exemple d’effet rebond avec la diffusion de l’emballage en carton qui remplace les caisses en bois et la palettisation des charges employée pour la première fois à grande échelle par l’armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

« En termes matériels, cartons et palettes représentent un gain d’efficacité extraordinaire : un carton pèse le vingtième d’une caisse en bois, quant à la palette, elle peut supporter jusqu’à cinquante fois son poids. L’histoire de l’emballage fournit un autre exemple d’effet rebond : l’allègement individuel conduit à un alourdissement total. Même si la production de caisses et de tonneaux s’effondre après 1950, la logistique consomme de plus en plus de bois. Aux États-Unis, la production de palettes passe de 62 millions à 450 millions d’unités entre 1960 et 2000. À cette date, elle consomme 13 millions de m³ de bois, quatre fois plus que la tonnellerie à son pic de 1909 et deux fois plus que les caisses à leur pic en 1950. Aux palettes s’ajoutent les cartons d’emballage (40 millions de m³ au début du XXIe siècle), le double en bois brut et largement plus que tout le bois utilisé par tous les modes de transport américains un siècle plus tôt. Au fur et à mesure que la logistique recourait au métal, au pétrole et au plastique elle consommait toujours plus de bois. Si l’emballage était comptabilisé dans les statistiques de fret on découvrirait sans doute que le bois est l’une des matières les plus transportées au monde. »

Pétrole vs huiles organiques

Le remplacement des huiles organiques par le pétrole n’a pas non plus ralenti la consommation d’huile de palme, de colza ou encore de baleine. Au contraire, leur consommation a continué à croître pour fabriquer des lubrifiants, des savons, pour l’alimentation et la pharmacie. Revenons rapidement sur cette fable selon laquelle le pétrole aurait sauvé les baleines, un récit de propagande déjà évoqué sur ce blog. D’abord, comme le mentionne Fressoz, avant l’usage du pétrole lampant « de nombreux combustibles lumineux moins coûteux et autrement plus abondants que l’huile de baleine étaient disponibles ». Ensuite, « le pic de l’industrie baleinière est atteint en 1960, soit un siècle après l’entrée en scène du pétrole ».

« Au XXe siècle, à ‘‘l’âge du pétrole’’, on a tué trois fois plus de baleines à spermaceti (760 000) qu’au XIXe (environ 250 000). Le pétrole a d’ailleurs joué un rôle clé dans ce carnage par l’entremise des moteurs diesel plus puissants, plus fiables, capables de chasser les cétacés jusqu’à l’extrémité de l’hémisphère Sud. L’huile de baleine n’est plus utilisée comme source de lumière mais à bien d’autres usages : la margarine, la pharmarcie, la peinture, les explosifs. Le pétrole a même accru la demande d’huile de baleine : les lubrifiants haut de gamme pour les boîtes de vitesse et les machines-outils contenaient entre 5 à 20 % d’huile de baleine. Jusqu’au milieu des années 1970 les turboréacteurs des avions étaient lubrifiés avec de l’huile de baleine. »

L’illusoire décarbonation

Fressoz indique que les scénarios net zero prévoient une « légère diminution des fossiles dans la production électrique », mais elle serait suivie d’une stabilisation à un niveau élevé en partie pour pallier l’intermittence d’un système électrique dominé par les renouvelables en 2050 ». Par ailleurs, l’historien indique :

« Rappelons que la production électrique ne représente que 40 % des émissions et que 40 % de cette électricité est déjà décarbonée grâce aux renouvelables et au nucléaire. Sortir les fossiles de la production électrique représenterait donc un succès formidable mais insuffisant au regard des objectifs climatiques. Plusieurs dizaines de pays [Fressoz cite dans ses notes l’Éthiopie, la Suisse, la France, le Brésil ou l’Uruguay] y sont d’ailleurs déjà parvenus sans que cela provoque une baisse drastique de leurs émissions. »

Même si la production électrique était décarbonée au niveau mondial, il resterait à décarboner la production de matériaux clés comme l’acier, le ciment, le plastique ou les engrais. En 2020, les trois quarts de l’acier dans le monde ont été produits en brûlant un milliard de tonnes de charbon. L’intensité carbone de l’acier stagne depuis 20 ans. Si on regarde le ciment, son intensité carbone augmente de 1,5 % par an depuis une décennie et les émissions des cimenteries ont triplé depuis 1990 (8 % des émissions globales). Quant au plastique, il est responsable de 3 à 5 % des émissions mondiales et sa production a quadruplé en 30 ans.

La symbiose mentionnée plus haut entre les matières et les éléments du système, on la retrouve entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Par exemple :

« Dans l’ouest de la Chine, d’immenses parcs énergétiques ont été récemment inaugurés, associant panneaux solaires, éoliennes et centrales thermiques. »

Fressoz en mentionne d’autres cas :

« Les technologies de la ‘‘transition’’ n’échappent pas aux effets rebonds et peuvent entraîner la croissance d’autres secteurs plus carbonés. Par exemple, en 2023, le plus grand parc éolien flottant au monde a été inauguré en mer de Norvège : il appartient à Equinor – anciennement Statoil – qui s’en sert pour alimenter des plateformes pétrolières. De même, au Qatar, Total Energies investit dans une immense centrale photovoltaïque afin de ‘‘verdir’’ l’extraction de gaz. Ce genre de symbiose n’est pas nouveau : dans les années 1970 ce furent les firmes pétrolières américaines qui lancèrent l’industrie du panneau solaire, dans un effort de diversification et aussi parce qu’elles cherchaient à alimenter leurs installations dans le golfe du Mexique. Et si l’on remonte plus loin, au début du XXe siècle, l’hydroélectricité a été employée pour produire une énergie mi-fossile, mi-renouvelable : le carbure de calcium, extrêmement important car il a alimenté les postes de soudure à l’acétylène. »

Fressoz donne d’autres exemples « d’effet rebond et d’effet symbiotique » avec le passage de la machine à vapeur au système turbine à vapeur et moteurs électriques qui avait permis, au début du XXe siècle, de diviser par 10 l’intensité carbone de la puissance mécanique. Les industriels cherchaient à réduire leurs coûts en économisant les combustibles fossiles, mais la consommation de charbon a continué d’augmenter. Même histoire au XIX siècle, comme nous l’avons vu plus haut, le passage du bois au charbon comme combustible a permis de diviser par 40 l’intensité bois de l’énergie (une tonne d’étais permettant d’extraire 20 tonnes de charbon), mais il s’en est suivi un accroissement de la consommation de bois.

C’est la complexité même du système qui rend toute transition écologique impossible, une complexité qui est la conséquence du progrès technologique.

« L’efficacité énergétique croissante de l’économie repose sur l’utilisation d’objets de plus en plus perfectionnés, mélangeant de plus en plus finement une plus grande variété de matières. Par exemple un pneu en 2020 contient deux fois plus d’ingrédients différents qu’une voiture entière un siècle plus tôt… Ou encore un téléphone des années 1920 contenait vingt matériaux différents, un siècle plus tard, un smartphone utilise 50 des 87 métaux de la table périodique des éléments. En augmentant la complexité matérielle des objets, le progrès technologique renforce la nature symbiotique de l’économie. Il permet certes d’accroître l’efficacité énergétique, mais il rend aussi le recyclage difficile si ce n’est impossible. Au cours du temps, le monde matériel est devenu une matrice de plus en plus vaste et complexe enchevêtrant une plus grande variété de matières, chacune consommée en plus grande quantité. Ces quelques constats historiques ne dérivent pas d’une loi irréfragable de la thermodynamique : ils permettent seulement de saisir l’énormité du défi à relever – ou l’ampleur du désastre à venir. »

Pour remédier au changement climatique, il faudrait selon l’auteur réaliser « une énorme autoamputation énergétique », c’est-à-dire « se défaire en quatre décennies de la part de l’énergie mondiale – plus des trois quarts – issue des fossiles ». De toute évidence, cette amputation ne se produira pas volontairement et il faudra probablement contraindre d’une manière ou d’une autre les États et le monde économique à abandonner les énergies fossiles. Pour terminer, Fressoz rappelle qu’historiquement les seules chutes notables des émissions de CO2 se sont produites après des catastrophes : Première Guerre mondiale et grippe espagnole (- 17 %), crise de 1929 (- 25%), choc pétrolier de 1979 (- 6%), crise financière de 2008 (- 1%), pandémie de Covid (- 5%). L’histoire montre ainsi qu’une décroissance imposée par des chocs est la seule chose qui s’est montrée efficace pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.