Une mise à jour de la théorie de l’évolution est nécessaire

Traduction d’un très intéressant article du professeur en biologie évolutive et comportementale Kevin Laland paru en 2018 dans le magazine Aeon[1]. Membre de la Royal Society d’Édimbourg et de la Society of Biology, il enseigne à l’université de St Andrews en Écosse.

Kevin Laland porte un regard critique sur sa discipline et sur lui-même, chose (très) rare chez les scientifiques qui brillent plus souvent par leur arrogance. Les résultats d’études récentes montrent que l’héritage génétique et la sélection naturelle ne suffisent plus à expliquer la complexité de l’évolution des espèces. Les biologistes ont par exemple découvert que des caractères acquis par des individus au cours de leur vie, par exemple la peur d’une odeur, sont transmissibles aux générations suivantes. Ce phénomène appelé « héritage épigénétique » est bien plus courant qu’anticipé. En réalité, une multitude de mécanismes – facteurs environnementaux, héritage écologique et culturel, attitude des parents vis-à-vis de leur progéniture, etc. – jouent un rôle dans l’évolution et l’adaptation des créatures vivantes. Des mammifères aux poissons en passant par les insectes et les oiseaux, nombreuses sont les espèces à apprendre socialement, c’est-à-dire à élaborer et se transmettre des traditions culturelles de génération en génération. Leurs comportements ne résultent pas de l’exécution d’un « programme » génétique ; les êtres vivants ne subissent pas la tyrannie de gènes « égoïstes » (Richard Dawkins), mais sont au contraire des acteurs de l’évolution (ce qui ne signifie pas pour autant que la nature poursuive un but). La prétendue séparation entre nature et culture qui servait de substrat métaphysique à la civilisation n’a aucune réalité scientifique. Le bipède humain est un animal comme un autre, seule une différence en degré le distingue des non-humains. Les êtres vivants modifient intentionnellement leur environnement, et en retour l’environnement façonne les êtres vivants à travers la sélection naturelle.

Cette mise à jour de la théorie de l’évolution soulève plusieurs questions. Si la peur acquise par une génération est héréditaire chez les souris, qu’en est-il pour les êtres humains ? Quels sont par exemple les effets de décennies de bombardement médiatique anxiogène par la presse et la télévision ? Qu’en est-il de l’Internet et des réseaux sociaux ? Les enfants de l’ère du digital ont déjà des quotients intellectuels inférieurs à ceux de leurs parents[2], l’environnement technologique engendre-t-il une pression sélective sur les gènes en ce sens ? Les « crétins digitaux » (Michel Desmurget) sont-ils l’avenir du genre humain ? Selon le sociologue Charles Derber, la société industrielle fonctionne selon des « règles de comportements anti-sociétales », en cela elle est « sociopathique[3] ». Cet environnement institutionnel instaure-t-il une pression sélective sur certains gènes augmentant le risque de trouble de la personnalité antisociale ?

Une chose est sûre, ces découvertes nous permettent de confirmer ce que le mathématicien Theodore Kaczynski écrivait dans son manifeste : « La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine[4] ». En à peine quelques décennies, les hommes ont fabriqué un environnement artificialisé à l’extrême, un milieu qui mute en permanence sous l’effet des innovations techniques et scientifiques. Hostile à la vie, il fonctionne selon ses lois propres. Par exemple, l’évolution technologique accélère constamment ; pas l’évolution biologique. La civilisation techno-industrielle produit en ce moment même un changement accéléré du climat, et peu d’espèces sont capables de s’y adapter en raison de la rapidité à laquelle se modifient les températures et les précipitations dans leur habitat (sans parler des infrastructures industrielles qui entravent leurs déplacements). Devenue surpuissante, la technologie impose désormais son rythme, sa cadence à la biosphère. Mais l’évolution biologique demande du temps, l’adaptation des espèces étant un processus lent. Il y a donc une incompatibilité fondamentale entre l’évolution biologique et l’évolution technologique, cette dernière s’étant émancipée du contrôle humain depuis l’essor des techniques modernes et des machines au XIXe siècle (lire sur ce dernier point La Technique ou l’Enjeu du siècle (1954) de Jacques Ellul).

L’évolution libérée (par Kevin Laland)

Quand des chercheurs de l’université d’Emory à Atlanta ont entraîné des souris à craindre l’odeur des amandes (en l’associant à des chocs électriques), ils constatèrent, à leur grande consternation, que les deux générations suivantes de ces souris avaient spontanément peur de cette même odeur. Cela n’est pas censé se produire. Des générations d’écoliers ont appris que l’héritage de caractères acquis durant la vie est impossible. Une souris ne devrait pas naître avec quelque chose que ses parents ont appris au cours de leur existence, pas plus qu’une souris qui perd sa queue dans un accident ne devrait donner naissance à des souris dépourvues de queue.

Si vous n’êtes pas biologiste, vous êtes pardonné de ne rien comprendre à l’état présent de la science de l’évolution. La biologie évolutive moderne remonte à une synthèse apparue dans les années 1940-1960, qui associait le mécanisme de sélection naturelle de Charles Darwin aux découvertes de Gregor Mendel sur la manière dont les gènes sont hérités [le biologiste Julian Huxley lui donna le nom de « théorie synthétique » de l’évolution[5], NdT]. La vision traditionnelle, toujours dominante, explique les adaptations – du cerveau humain à la queue du paon – de manière complète et satisfaisante par la sélection naturelle (et l’héritage qui en découle). Pourtant, à mesure que les idées nouvelles affluent en provenance des travaux sur la génomique, l’épigénétique et la biologie du développement, la plupart des évolutionnistes reconnaissent que leur discipline est en pleine mutation. La plupart des données suggèrent que l’évolution est plus complexe que nous le pensions autrefois.

Certains biologistes évolutionnistes (dont je fais partie) appellent à une caractérisation plus large de la théorie de l’évolution connue sous le nom de synthèse étendue de l’évolution (SEE) [Extended Evolutionary Synthesis ou EES en anglais, NdT]. L’une des préoccupations centrales est de savoir si les expériences vécues par les organismes au cours de leur existence – c’est-à-dire leur développement – peuvent jouer un rôle important dans l’évolution ignoré jusqu’alors. Selon la vision orthodoxe, les processus de développement ne sont pas pertinents pour l’évolution, alors que la SEE les considère au contraire comme essentiels. Des protagonistes faisant autorité s’affrontent dans ce débat, car des professeurs réputés d’universités prestigieuses et des membres d’académies nationales partagent des vues différentes sur les mécanismes de l’évolution. Certaines personnes commencent même à anticiper une révolution dans le domaine.

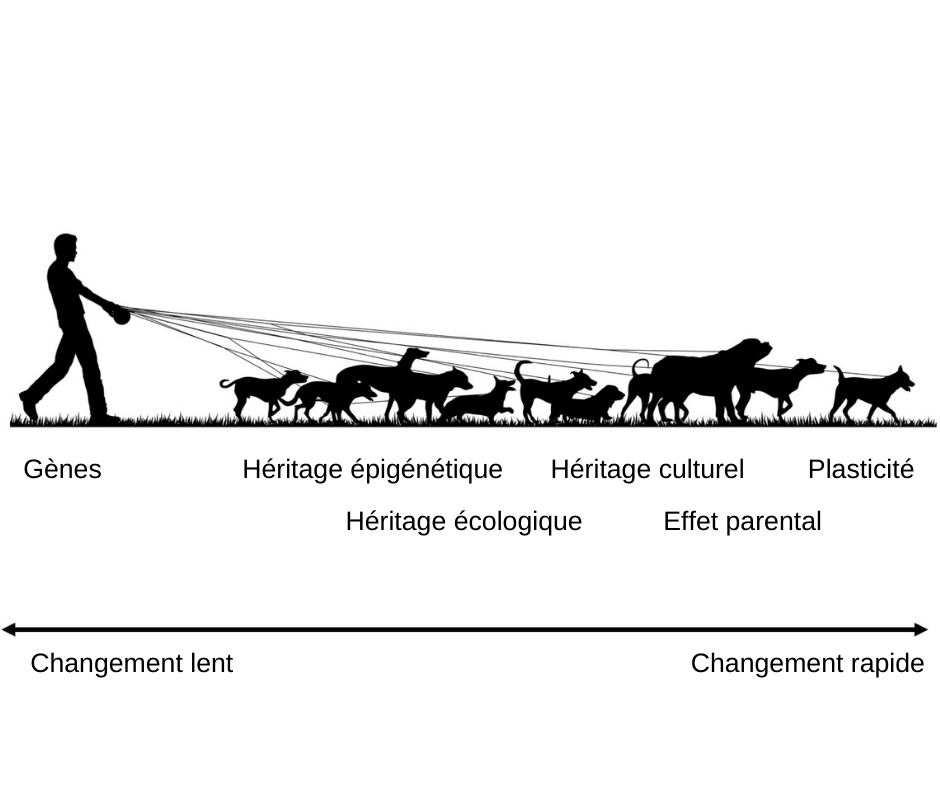

Dans son livre On Human Nature (1978), le biologiste évolutionniste Edward O. Wilson affirmait que la culture humaine est tenue en laisse par la génétique. Cette métaphore était contestée pour deux raisons. Premièrement, comme nous le verrons plus loin, la culture tient tout autant les gènes en laisse. Deuxièmement, s’il doit exister des caractères génétiques facilitant l’apprentissage culturel, peu de différences culturelles peuvent être expliquées par des différences génétiques sous-jacentes.

Néanmoins, on peut réutiliser l’expression de Wilson pour illustrer les phénomènes à l’œuvre. Imaginons un promeneur de chiens (les gènes) luttant pour garder le contrôle d’un mastiff musclé (la culture humaine). La trajectoire du couple (le chemin de l’évolution) reflète l’issue de cette lutte. Imaginez maintenant le même promeneur de chiens luttant avec plusieurs canidés, tenus par des laisses de longueurs différentes, chaque chien tirant dans des directions variables. Tous ces tiraillements représentent l’influence des facteurs de développement, notamment l’épigénétique, les anticorps et les hormones transmis par les parents, ainsi que leurs héritages écologiques et culturels.

Le promeneur de chien en difficulté est une bonne métaphore de la façon dont la SEE considère le processus d’adaptation. Cela nécessite-t-il une révolution dans la science de l’évolution ? Avant de pouvoir répondre à cette question, nous devons examiner le fonctionnement de la science. Les meilleures autorités en la matière ne sont pas les biologistes, mais les philosophes et les historiens des sciences. Le livre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques (1962), a popularisé l’idée que les sciences évoluent grâce à des révolutions dans la façon de comprendre le monde. Ces « changements de paradigme » étaient censés faire suite à une crise de confiance en l’ancienne théorie provoquée par l’accumulation de données contradictoires.

Il y a ensuite Karl Popper et sa proposition selon laquelle les théories scientifiques ne peuvent pas être prouvées, mais peuvent être falsifiées. Prenons l’hypothèse suivante : « tous les moutons sont blancs ». Popper soutenait qu’aucun résultat positif conforme à cette hypothèse ne pouvait prouver qu’elle était correcte, puisqu’on ne peut jamais exclure la possibilité que des données contradictoires apparaissent dans le futur ; inversement, l’observation d’un seul mouton noir prouverait de manière décisive que l’hypothèse est fausse. Il soutenait que les scientifiques devaient s’efforcer de réaliser des expériences critiques susceptibles de falsifier leurs théories.

Si les idées de Kuhn et de Popper sont bien connues, elles restent contestées et litigieuses aux yeux des philosophes et des historiens. La pensée contemporaine dans ces domaines est mieux décrite par le philosophe hongrois Imre Lakatos dans The Methodology of Scientific Research Programmes (1978) :

« L’histoire des sciences réfute à la fois Popper et Kuhn : à y regarder de près, les expériences cruciales poppériennes et les révolutions kuhniennes s’avèrent être des mythes. »

Les arguments de Popper peuvent avoir un sens logique, mais ils ne correspondent pas tout à fait à la façon dont la science fonctionne dans le monde réel. Les observations scientifiques sont susceptibles d’être entachées d’erreurs de mesure ; les scientifiques sont des êtres humains et s’attachent à leurs théories ; et les idées scientifiques peuvent être d’une complexité diabolique – tout cela fait de l’évaluation des hypothèses scientifiques une affaire compliquée. Plutôt que d’accepter que nos hypothèses puissent être fausses, nous contestons la méthodologie (« Ce mouton n’est pas noir, vos instruments sont défectueux »), nous contestons l’interprétation (« Le mouton est simplement sale ») ou nous apportons des modifications à nos hypothèses (« Je voulais parler de races domestiques, pas de mouflons sauvages »). Lakatos appelait ces corrections et ces maladresses des « hypothèses auxiliaires » ; les scientifiques tentent de « protéger » leurs idées principales afin qu’elles ne soient pas rejetées.

Ce type de comportement se manifeste clairement dans les débats scientifiques sur l’évolution. Prenons l’idée que les nouvelles caractéristiques acquises par un organisme au cours de sa vie puissent être transmises à la génération suivante. Cette hypothèse a été mise en avant au début du XIXe siècle par le biologiste français Jean-Baptiste Lamarck, qui l’utilisa pour expliquer l’évolution des espèces. Cependant, on a longtemps considéré que l’expérience invalidait cette hypothèse, au point que le terme « lamarckien » a une connotation péjorative dans les cercles évolutionnistes, et que tout chercheur exprimant sa sympathie pour une telle idée se fait qualifier d’« excentrique ». Selon la vision dominante, les expériences des parents ne peuvent pas affecter les caractères de leur progéniture.

Sauf que c’est le cas, l’expérience des parents affecte les caractères de leurs enfants. La façon dont les gènes sont exprimés pour produire le phénotype d’un organisme – les caractéristiques réelles d’un individu – est affectée par les substances chimiques qui s’attachent aux gènes. De l’alimentation à la pollution atmosphérique en passant par le comportement des parents, tous ces facteurs peuvent faire apparaître ou supprimer des marqueurs chimiques responsables de l’activation ou de la désactivation des gènes. Habituellement, ces marqueurs dits « épigénétiques » sont supprimés lors de la production des spermatozoïdes et des ovules, mais il s’avère que certains échappent au processus de réinitialisation et sont transmis à la génération suivante, avec les gènes. C’est ce qu’on appelle « l’héritage épigénétique », et de plus en plus d’études confirment que cela se produit réellement.

Revenons aux souris souffrant de la phobie des amandes. C’est l’héritage d’un marqueur épigénétique transmis dans le sperme qui a conduit la progéniture des souris à acquérir cette peur héréditaire. En 2011, une autre étude extraordinaire a révélé que des vers réagissaient à l’exposition à un virus nuisible en produisant des éléments neutralisants – des substances chimiques qui rendent le virus inoffensif. Mais, fait remarquable, les générations suivantes ont hérité épigénétiquement de ces substances chimiques par le biais de molécules régulatrices (appelées « petits ARN »). Il existe aujourd’hui des centaines d’études de ce type, dont beaucoup sont publiées dans les revues les plus importantes et les plus prestigieuses. Les biologistes se disputent sur la question pour déterminer si l’héritage épigénétique est véritablement lamarckien ou s’il n’y ressemble que superficiellement. Dans tous les cas, la réalité de l’héritage des caractères acquis est indéniable.

Selon le raisonnement de Popper, une seule démonstration expérimentale de l’hérédité épigénétique – un seul mouton noir – devrait suffire à convaincre les biologistes évolutionnistes que c’est possible. Pourtant, dans l’ensemble, les biologistes évolutionnistes ne se sont pas précipités pour modifier leurs théories. Au contraire, comme l’avait anticipé Lakatos, nous avons formulé des hypothèses auxiliaires qui nous permettent de conserver nos anciennes convictions (à savoir que l’héritage s’explique presque en totalité par la transmission des gènes d’une génération à l’autre). L’héritage épigénétique serait rare ; il n’affecterait pas des traits fonctionnellement importants ; il serait sous contrôle des gènes et serait trop instable pour propager des traits par la sélection.

Malheureusement pour les traditionalistes, aucune de ces tentatives minimisant l’héritage épigénétique ne semble crédible. On sait maintenant qu’il est très répandu dans la nature, et de plus en plus d’exemples sont mis en évidence. Il affecte des caractéristiques fonctionnellement importantes telles que la taille des fruits, la période de floraison et la croissance des racines chez les plantes. Même si seule une fraction des variantes épigénétiques est adaptative, cela vaut aussi pour la variation génétique, donc il n’y a pas lieu d’écarter l’épigénétique. Dans certains systèmes où les taux de changement épigénétique ont été mesurés avec soin, comme pour la plante Arabidopsis thaliana, on a constaté que le rythme des mutations épigénétiques était suffisamment faible pour être sélectionné et conduire à une évolution cumulative. Des modèles mathématiques ont montré que les systèmes à héritage épigénétique évoluent différemment de ceux qui reposent uniquement sur l’héritage génétique. La sélection de marqueurs épigénétiques peut par exemple entraîner des changements dans la fréquence des gènes au sein d’une population. Il ne fait plus aucun doute que l’héritage épigénétique nous pousse à penser l’évolution d’une manière différente.

L’épigénétique raconte seulement une partie de l’histoire. À travers la culture et la société, nous héritons tous de connaissances et de compétences acquises par nos parents. Les biologistes de l’évolution reconnaissent cette réalité depuis au moins un siècle, mais jusqu’à récemment on considérait que ce phénomène se bornait aux humains. Ce n’est plus tenable : dans tout le règne animal, les créatures apprennent socialement à se nourrir, à éviter les prédateurs, à communiquer, à migrer et à choisir leur partenaire et leur site de reproduction. Des centaines d’études expérimentales ont mis en lumière l’apprentissage social chez les mammifères, les oiseaux, les poissons et les insectes.

Parmi les données les plus convaincantes, citons les études portant sur les mésanges charbonnières et les mésanges bleues. Lorsque les membres d’une espèce sont élevés par l’autre, ces oiseaux copient de nombreux aspects de leur comportement sur celui des parents adoptifs (y compris la hauteur d’arbre à laquelle ils cherchent leur subsistance, leur choix de proies, leur technique pour chercher la nourriture, leurs cris et leurs chants, et même leur choix de partenaire). Tout le monde pensait que les différences de comportement entre ces deux espèces étaient génétiques, mais il s’avère que pour beaucoup ce sont des traditions culturelles.

Les cultures animales peuvent se maintenir pendant des périodes étonnamment longues. Des vestiges archéologiques montrent que certains chimpanzés utilisent des outils en pierre pour casser des noix depuis au moins 4 300 ans. Cependant, comme pour l’héritage épigénétique, ce serait une erreur de supposer que la culture animale doit présenter une stabilité semblable à celle des gènes pour influencer l’évolution. Au cours d’une seule saison d’accouplement, des « modes » peuvent émerger et déterminer les qualités attrayantes chez les partenaires. Ce processus a été démontré expérimentalement chez les mouches à fruits, les poissons, les oiseaux et les mammifères, et des modèles mathématiques montrent que cette « imitation dans le choix du partenaire » peut fortement affecter la sélection sexuelle.

Une autre illustration provient des études sur le chant des oiseaux. Lorsque les jeunes oiseaux mâles apprennent leur chant (généralement auprès des mâles adultes de la même localité), ils modifient les pressions de la sélection naturelle sur les gènes qui affectent la façon dont les chants sont acquis (chez les mâles) et quels chants sont préférés (chez les femelles). On sait que la transmission culturelle du chant favorise l’évolution du parasitisme de couvée – certains oiseaux, comme les coucous, ne font pas de nids, mais pondent des œufs dans les nids d’autres oiseaux. Certains de ces parasites de couvée s’appuient sur l’apprentissage culturel pour savoir avec qui s’accoupler. Cela facilite également la spéciation, car les préférences pour certains « dialectes » de chants d’oiseaux contribuent à maintenir les différences génétiques entre les populations.

De même, les diverses techniques traditionnelles de chasse des orques sont héritées culturellement. Différents groupes d’épaulards se spécialisent dans des types particuliers de poissons, de phoques ou de dauphins, un processus qui serait à l’origine de leur divergence progressive en plusieurs espèces. Bien sûr, la culture atteint son apogée au sein de notre propre espèce. Il est désormais bien établi que nos habitudes culturelles produisent une importante pression sélective sur nos gènes. L’élevage pour la production et la consommation de lait a généré une sélection en faveur d’un variant génétique qui stimule la lactase (l’enzyme qui métabolise les produits laitiers), tandis que les régimes agricoles riches en amidon ont favorisé l’augmentation de l’amylase (l’enzyme qui décompose l’amidon).

Comme le reconnaissent aujourd’hui de nombreux biologistes, toute cette complexité ne peut être conciliée avec la perspective strictement génétique pour expliquer l’évolution adaptative. Elle indique plutôt un processus évolutif dans lequel les génomes (sur des centaines ou des milliers de générations), les modifications épigénétiques et les facteurs culturels hérités (sur plusieurs, voire des dizaines ou des centaines de générations), et les effets parentaux (sur des périodes d’une seule génération) façonnent collectivement l’adaptation des organismes. Ces héritages extra-génétiques donnent aux organismes la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement aux changements environnementaux, entraînant des modifications génétiques dans leur sillage – un peu comme une meute de chiens turbulents entraînant leur maître.

Malgré l’excitation suscitée par toutes ces nouvelles données, il est peu probable qu’elles déclenchent une révolution de la biologie évolutive. Pour la simple et bonne raison que la science ne fonctionne pas de cette manière – du moins, pas la science de l’évolution. Les changements de paradigme kuhniens, comme les expériences critiques de Popper, sont plus proches des mythes que de la réalité. Regardez l’histoire de la biologie de l’évolution et vous ne verrez rien qui ressemble à une révolution. Même la théorie de l’évolution par la sélection naturelle de Charles Darwin a mis environ 70 ans à être largement acceptée par la communauté scientifique et, au début du XXe siècle, elle était encore traitée avec beaucoup de scepticisme. Au cours des décennies suivantes, de nouvelles idées sont apparues, elles furent évaluées de manière critique par la communauté scientifique et se sont progressivement intégrées aux connaissances préexistantes. Dans l’ensemble, la biologie de l’évolution a été mise à jour au fur et à mesure sans connaître de grandes périodes de « crises ».

Il en va de même pour la situation présente. L’héritage épigénétique ne réfute pas l’héritage génétique, mais montre que ce dernier n’est qu’un mécanisme parmi d’autres véhiculant les caractères de génération en génération. Je ne connais aucun biologiste souhaitant déchirer les manuels scolaires ou jeter la sélection naturelle à la poubelle. Le débat en biologie de l’évolution porte sur la question de savoir si nous voulons approfondir notre compréhension des causes de l’évolution et si cela change notre façon de considérer le processus dans son ensemble. À cet égard, il s’agit d’une « science normale ».

Pourquoi alors les biologistes évolutionnistes orthodoxes se plaignent-ils des évolutionnistes radicaux malavisés qui font pression pour un changement de paradigme ? Pourquoi les journalistes écrivent-ils des articles sur des scientifiques qui appellent à une « révolution » en biologie de l’évolution ? Si personne ne souhaite réellement une révolution, et que les révolutions scientifiques sont des événements rares, à quoi rime toute cette agitation ? La réponse à ces questions offre un aperçu fascinant de la sociologie de la biologie de l’évolution.

La révolution au sein de la science de l’évolution est une erreur d’attribution – un mythe propagé par une alliance improbable entre les évolutionnistes conservateurs, les créationnistes et la presse. Je ne doute pas qu’il existe un petit nombre d’authentiques évolutionnistes radicaux, à l’esprit révolutionnaire, mais la grande majorité des chercheurs qui travaillent à une synthèse étendue de l’évolution sont simplement des biologistes ordinaires qui travaillent dur.

Nous savons tous que le sensationnalisme fait vendre des journaux et que les articles annonçant un bouleversement majeur obtiennent un meilleur tirage. Les créationnistes et les partisans du « dessein intelligent » alimentent également cette dynamique, avec une propagande qui exagère les différences d’opinions entre scientifiques et donne la fausse impression qu’un séisme frappe la biologie de l’évolution. Ce qui est plus surprenant, c’est la fréquence à laquelle les biologistes conservateurs jouent la carte du « Nous sommes attaqués ! » contre leurs collègues. Dépeindre ses adversaires idéologiques comme des extrémistes et faire croire à un assaut intellectuel sont des astuces rhétoriques séculaires pour remporter un débat ou obtenir l’allégeance à ses idées.

J’avais toujours associé ces jeux à la politique et non à la science, mais je me rends compte aujourd’hui que j’étais naïf. Certaines des manigances auxquelles j’ai assisté en coulisses, des manœuvres visiblement conçues pour empêcher par tous les moyens les nouvelles idées de se répandre, m’ont vraiment choqué et ne correspondent pas aux pratiques en vigueur dont j’ai connaissance dans d’autres domaines. Les scientifiques ont également des carrières et des héritages en jeu. Ils luttent pour obtenir des financements, du pouvoir et de l’influence. Je crains que la rhétorique des traditionalistes ne se retourne contre eux, ne crée de la confusion et n’alimente involontairement le créationnisme en exagérant les divisions. Trop de scientifiques réputés ressentent la nécessité d’un changement dans la biologie de l’évolution, et il n’est pas raisonnable de les considérer comme des individus marginaux ni de mettre en doute leur crédibilité.

Si la synthèse étendue de l’évolution n’est pas un appel à une révolution, alors de quoi s’agit-il ? Et pourquoi en avons-nous besoin ? Pour répondre à ces questions, nous devons reconnaître ce que Kuhn a bien compris, à savoir que chaque domaine scientifique possède des modes de pensée communs ou des « cadres conceptuels ». La biologie évolutive n’est pas différente, et nos valeurs et hypothèses communes influencent la collecte des données, la manière dont elles sont interprétées et les facteurs qui sont intégrés dans les explications du fonctionnement de l’évolution.

C’est pourquoi le pluralisme en science est sain. Lakatos a souligné que des cadres conceptuels alternatifs – ce qu’il appelait des « programmes de recherche » différents – peuvent être utiles dans la mesure où ils encouragent la génération et la vérification de nouvelles hypothèses ou conduisent à de nouvelles découvertes. Ceci est la fonction première de la SEE : nourrir, et peut-être ouvrir de nouvelles pistes de recherche et de nouveaux modes de pensée productifs.

Le « biais de développement » est un bon exemple sur ce point. Prenons les intrigants poissons cichlidés d’Afrique de l’Est. Pour des dizaines, voire des centaines d’espèces de cichlidés du lac Malawi, il existe une espèce « dupliquée » ayant évolué indépendamment dans le lac Tanganyika, dont la forme du corps et le mode d’alimentation sont étonnamment similaires. De telles ressemblances s’expliquent généralement par une évolution convergente : la variation génétique aléatoire s’est produite comme à l’habitude, mais des conditions environnementales similaires ont sélectionné certains gènes pour produire des résultats équivalents. La façon dont les organismes croissent et se développent peut limiter les traits qui apparaissent, mais la variation elle-même est supposée être essentiellement aléatoire.

Cependant, l’extraordinaire niveau de similarité de ces trajectoires évolutives observées dans ces deux lacs suggère qu’autre chose pourrait être à l’œuvre. Et si certaines façons de construire un poisson étaient simplement plus probables que d’autres ? Et si la variation des caractères favorisait certaines solutions ? La sélection ferait toujours partie de l’explication, mais ce processus d’évolution parallèle et convergente serait beaucoup plus probable.

Les dents de la joue (molaires) des mammifères fournissent certaines des données les plus convaincantes pour ce biais de développement. Des études montrent qu’il est possible d’utiliser un modèle mathématique, basé sur des souris de laboratoire, pour prédire la taille et le nombre de dents d’un échantillon de 29 autres espèces de rongeurs. Plutôt que d’être libre de fabriquer n’importe quelle forme ou un nombre aléatoire de dents, il semble que la sélection naturelle pousse les espèces à suivre une voie hautement spécifique créée par les mécanismes de développement. L’existence d’exceptions – des rongeurs tels que les campagnols présentant des proportions différentes de dents – démontre que l’ancienne façon de penser (selon laquelle les « contraintes » du développement restreignent la sélection) n’est pas tout à fait juste. L’effet du développement est à la fois plus subtil et plus intéressant : les mécanismes de développement biaisent le paysage de la sélection et contribuent à déterminer les caractéristiques qui apparaissent.

Ces études sont passionnantes, car elles contribuent à faire de la biologie évolutive une science plus prédictive. Pourquoi alors ces idées ont-elles reçu relativement peu d’attention jusqu’à récemment ? Nous en revenons aux cadres conceptuels. Historiquement, les biologistes de l’évolution ont traité le biais dans la variation phénotypique comme une « contrainte » – pour expliquer une absence d’évolution ou d’adaptation. La façon dont les organismes se développent limite les types de caractères possibles ou adaptatifs. Les évolutionnistes traditionnels ont été beaucoup plus réticents à l’idée d’attribuer un rôle positif au développement en tant que cause de l’orientation et du changement de l’évolution.

Il a fallu une perspective différente (dans ce cas, celle de la biologie évolutionniste du développement, appelée « évo-dévo ») pour motiver ce type d’expérimentation. Du point de vue de l’évo-dévo, le biais explique en partie l’évolution et l’adaptation qui se sont produites. Si les dents des rongeurs et le corps des poissons ont cette apparence précise, c’est parce que la façon dont les créatures grandissent rend ces caractéristiques plus probables. Le biais devient donc un concept beaucoup plus important pour expliquer l’évolution. En mettant ce phénomène en avant, la SEE espère qu’il sera étudié.

La SEE, du moins telle que mes collaborateurs et moi-même la concevons, peut être considérée comme un programme de recherche alternatif pour la biologie de l’évolution. Inspirée par les récentes découvertes de la biologie évolutive et des domaines adjacents, la SEE part de l’hypothèse que les processus de développement jouent un rôle important en tant que : causes de nouvelles variations phénotypiques (potentiellement bénéfiques) ; causes de différences de succès reproducteur de ces variantes ; et causes de l’héritage. Contrairement à la façon dont l’évolution a été traditionnellement conçue, dans la SEE la charge de la créativité dans l’évolution ne repose pas uniquement sur la sélection naturelle. Cette autre façon de penser est utilisée pour générer de nouvelles hypothèses et établir de nouveaux programmes de recherche. Il est encore tôt, mais certains signes montrent déjà que ces recherches commencent à porter leurs fruits.

Si l’évolution ne s’explique pas uniquement par les changements de fréquence des gènes ; si des mécanismes précédemment rejetés tels que l’héritage de caractères acquis s’avèrent finalement importants ; et si l’on reconnaît que les organismes biaisent l’évolution par leur développement, l’apprentissage et d’autres formes de plasticité, cela signifie-t-il qu’une perspective radicalement différente et profondément plus riche de l’évolution est en train d’émerger ? Nul ne le sait, mais du point de vue de notre maître-chien, l’évolution ressemble moins à une douce promenade génétique qu’à une lutte effrénée des gènes pour tenter de suivre le rythme et l’inertie des processus de développement.

[1] https://aeon.co/essays/science-in-flux-is-a-revolution-brewing-in-evolutionary-theory

[2] https://www.bbc.com/afrique/monde-54747935

[3] https://www.corporatecrimereporter.com/news/200/charles-derber-sociopathic-society/

[4] https://www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/unabomber/manifesto.text.htm

[5] https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_synth%C3%A9tique_de_l%27%C3%A9volution