Animaux de compagnie : machine à fric, désastre écologique

Le culte de l’animal de compagnie sert les intérêts d’une puissante industrie. En 2023, le juteux business du « pet care » devrait atteindre au total 868 milliards de dollars de revenus sur les marchés des zones Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. Selon les analystes, l’humanisation croissante des animaux de compagnie est en cause. Cette expansion fulgurante s’explique aussi par le mal être psychologique croissant, conséquence de l’urbanisation et de l’asservissement technologique des humains du monde moderne.

Sans surprise, cette industrie en forte croissance génère un énorme impact écologique. Aux Etats-Unis, la production de nourriture pour chiens et chats produit autant de dioxyde de carbone que 13,6 millions de voitures en une année. Sur la même période, ils consomment autant de calories que la population française, et si les chats et les chiens américains avaient leur propre pays, celui-ci se classerait en 5ème position pour la consommation de viande, juste derrière la Russie, le Brésil, les Etats-Unis et la Chine.

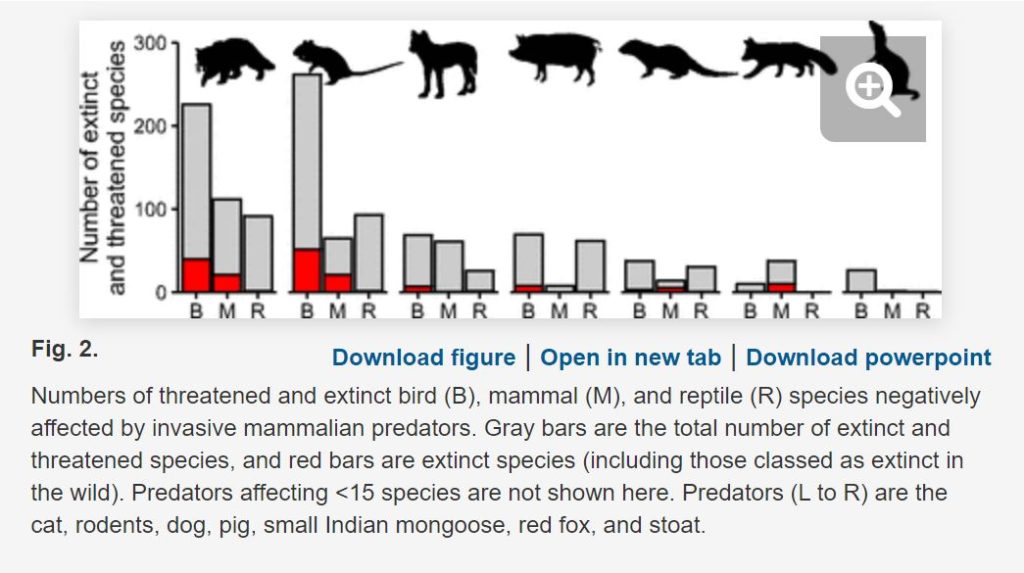

Outre l’impact indirect résultant de la marchandisation de l’animal de compagnie, leur profilération est devenue une sérieuse menace pour la vie sauvage, principalement en raison de la prédation des chiens et des chats errants. Le chat domestique se classe comme la pire espèce invasive de mammifère dans le monde, devant le rat. Son tableau de chasse ? 63 espèces exterminées en 500 ans. De son côté, le chien domestique rafle la troisième place du podium des mammifères invasifs avec 11 espèces éradiquées.

Face à cette catastrophe écologique, la plupart des défenseurs de la cause animale se gardent bien de faire une analyse globale du problème, encore moins de dénoncer ouvertement l’industrie du pet care. Pour mettre fin à l’exploitation animale, ils proposent par exemple de donner des droits aux animaux. Ils ne remettent pas en question un système sociétal — la civilisation industrielle — profondément anti-écologique et anti-démocratique mais souhaitent au contraire intégrer l’ensemble du vivant au sein de ce système en légiférant. Mais la sophistication de l’arsenal juridique a-t-elle mis fin à l’exploitation de l’homme par l’homme ?

Le chat responsable de l’extinction de 63 espèces en 500 ans

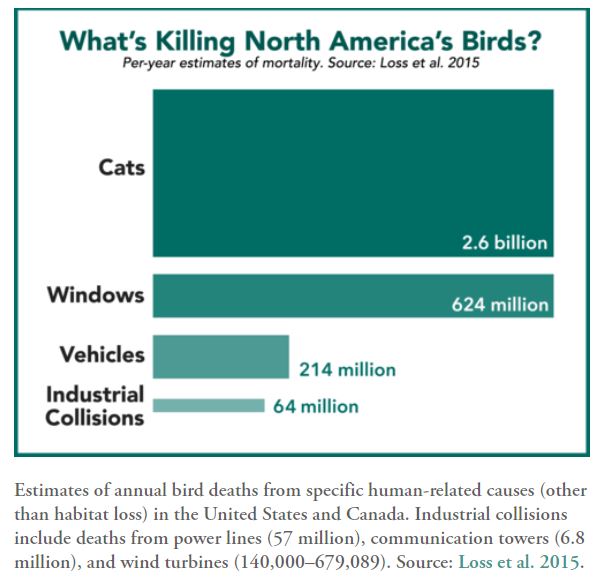

Avec une population mondiale aujourd’hui estimée à 600 millions d’individus, la prolifération des chats est un vrai fléau pour la vie sauvage. D’après des études citées dans un article du Washington Post daté de 2013, chats domestiques et chats errants — ou harets — tueraient entre 1,4 et 3,7 milliards d’oiseaux chaque année aux Etats-Unis et jusqu’à près de 21 milliards de petits mammifères, sans parler des petits reptiles et des batraciens décimés en masse également. En Amérique du Nord, la prolifération des chats est de loin la première cause anthropique directe de mortalité des oiseaux, devant les collisions avec les bâtiments, les véhicules et les infrastructures industrielles (lignes à haute tension, tours de télécommunication et éoliennes). Les causes indirectes comme la perte d’habitat et les pesticides ne sont pas prises en compte, il s’agit surtout de montrer ici que les pressions sont nombreuses, incontrôlables et ne cessent de se multiplier avec l’expansion de la civilisation.

Une troisième étude menée sur les espèces invasives publiée en 2016 indiquait que les chats avaient causé l’extinction de 63 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles dans le monde ces 500 dernières années. Plusieurs centaines d’autres espèces actuellement menacées figurent au menu des petits félins. La faune endémique des îles demeure la plus vulnérable. Ayant évolué depuis des millénaires en l’absence du chat, elle n’a pas eu le temps de développer des stratégies de survie. Pour toutes ces raisons, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) classe le chat comme l’une des pires espèces invasives.

D’après le documentaire Le chat, ce tueur si mignon diffusé pendant un temps par la chaîne Arte, les chats auraient un impact sur au moins 120 îles. En Allemagne, ils tueraient plus de 30 millions d’oiseaux chaque année et des études sont en cours pour évaluer leur impact en France. Toujours guidé par son instinct malgré la domestication, le chat a une tendance naturelle à « l’abattage en surplus » : il continue à chasser même lorsqu’il est nourri. Côté reproduction, il est équipé pour coloniser rapidement un nouveau territoire. Avec deux phases de reproduction dans l’année durant lesquelles les femelles peuvent avoir jusqu’à 15 chatons et une maturité sexuelle atteinte en seulement quelques mois, un couple de chats peut produire une descendance de 10 000 à plus de 20 000 individus en seulement quelques années (chiffre variable selon les sources). De plus, le petit félin ne souffre pas de la dépression de consanguinité produisant au bout de plusieurs générations des individus inaptes.

En Australie, la faune souffre particulièrement de la prédation féline. Une compilation de 93 études a montré que 316 millions d’oiseaux y sont tués en moyenne par des chats errants chaque année et 61 millions par des chats domestiques. Les chats australiens exterminent 1,5 milliard de petits animaux chaque année et 650 millions de reptiles. Les autorités du pays ont lancé en 2015 une opération d’envergure pour abattre 2 millions de chats d’ici 2020, une décision déclenchant l’hystérie des défenseurs de la cause animale sur les réseaux sociaux. Cette même hystérie au sujet des (très) rares animaux côtoyés par les occidentaux au sein de la civilisation a poussé la Namibie à démarrer un programme d’abattage et de translocation de hyènes tachetées dans le parc national du Namib-Naukfluft pour sauver une petite population de chevaux introduits par l’homme il y a un siècle. Sachant que les chevaux peuvent devenir invasifs même dans un environnement aride — ils prolifèrent par exemple en Australie — , leur préservation présente un intérêt avant tout économique, car des touristes font le déplacement spécialement pour voir les fameux chevaux du Namib. Vouloir préserver la nature en cherchant à la tranformer en ressource, en marchandise exploitable devant légitimer sa préservation par la production d’une valeur ajoutée — projet défendu par toutes les grandes organisations de la conservation (WWF, WCS, The Nature Conservancy, Zoological Society of London, etc.) — est un non-sens écologique.

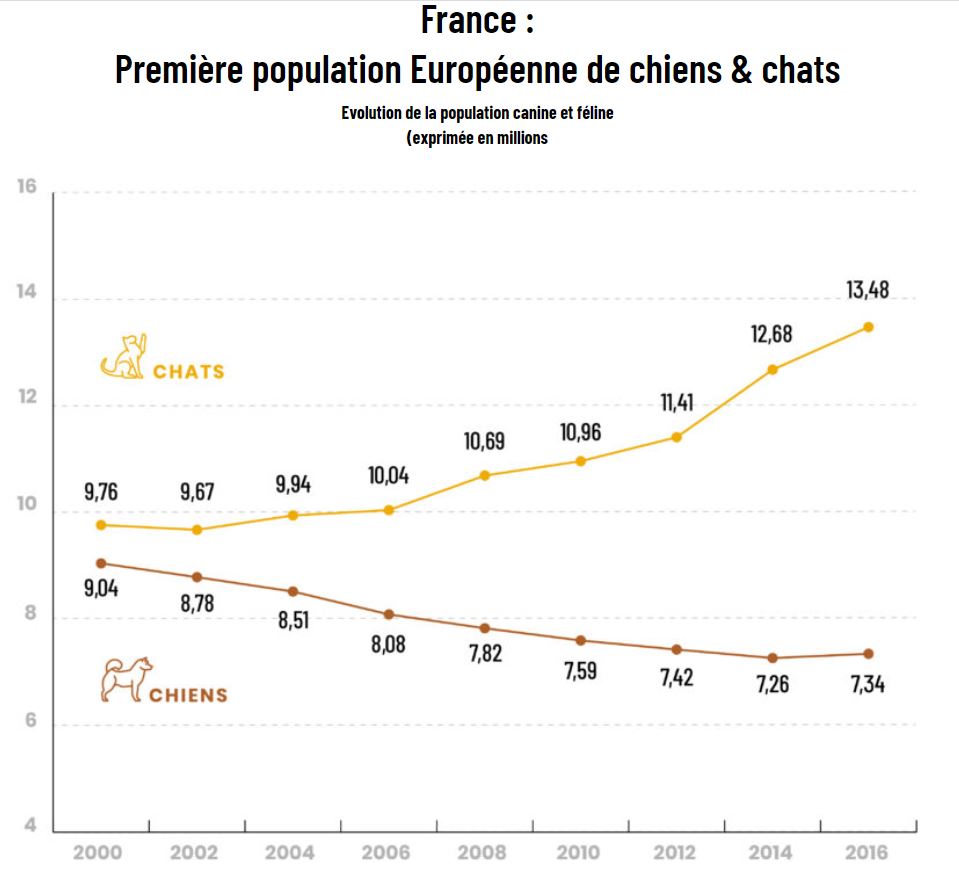

En France depuis le début des années 2000, la population de chats domestiques est passée de 9 à 13,5 millions et cette croissance démographique s’accélère. Sur ce chiffre, 68 % des possesseurs vivent en habitation avec jardin offrant potentiellement un accès extérieur à leur chat, soit au total 9 millions de félins. Il faut encore y ajouter la population de chats errants estimée à 11 millions d’individus. Contrairement aux idées reçues, la présence de chats en ville n’aurait aucun impact sur les populations de rats, ces derniers ne semblant pas intéresser les petits félins.

Le chien, troisième espèce de mammifère la plus invasive

Les chiens domestiques — chiens errants et animaux de compagnie — seraient aujourd’hui 1 milliard sur la planète. Sans surprise, leur impact sur la vie sauvage est colossal. Les chiens ont causé l’extinction de 11 espèces et menacent 188 autres espèces déjà en danger sur la planète : 96 espèces de mammifères, 78 d’oiseaux, 22 de reptiles et 3 d’amphibiens. Sur ces espèces, la liste rouge de l’UICN en classe 30 en danger critique d’extinction. Ces statistiques ont amené les scientifiques à classer le chien comme troisième espèce de mammifère la plus invasive et nuisible pour la vie sauvage, derrière les chats et les rats.

La majorité des espèces menacées par la distribution des chiens se concentre en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Océanie. Comme pour les chats, les espèces insulaires sont les plus menacées. Si la prédation des canidés fait figure de principal danger pour les animaux sauvages, ils font planer d’autres menaces : croisement avec d’autres canidés, compétition pour la nourriture ou la recherche d’un abri, harcèlement, propagation des maladies (exemple avec les lycaons au Kenya).

Au contact des chiens, les animaux sauvages changent leurs comportements et cela constitue une pression supplémentaire dont ils pourraient bien se passer. Une étude réalisée dans les parcs près de Sydney en Australie a montré que l’abondance et la diversité des oiseaux avait diminué même lorsque les chiens étaient tenus en laisse par leur propriétaire.

Dans les pays du Sud, cette prolifération des canidés errants a été attribuée à l’expansion urbaine et à la construction de nouvelles routes facilitant leur accès aux espèces sauvages. Avec le développement des villes, ordures et décharges se multiplient fournissant nourriture et abri à une population croissante de chiens.

Le braconnage alimente la demande en animaux exotiques

Le marché des animaux de compagnie exotiques — Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) en France — en plein boom est, lui aussi, un fléau. Dans leur hypocrisie, les professionnels de la conservation distinguent souvent le trafic illégal et les circuits de distribution légaux. En réalité, les circuits légaux et illégaux concourent tous les deux à l’extinction de la faune sauvage. Acheter un animal exotique via les circuits légaux en Europe ne garantit pas que l’animal n’ait pas été capturé dans la nature, a fortiori pour les animaux exotiques provenant de destinations lointaines.

Un article du média scientifique The Conversation révèle que la majorité des animaux exotiques arrivant en Europe ou en Amérique du Nord chez les grossistes animaliers, aquariums et dans les zoos pourraient en réalité provenir du braconnage. Un trafic illégal rendu légal grâce à un système de blanchiment utilisant des fermes d’élevage certifiées. Comme dans le cas de l’exploitation forestière illégale, les circuits légaux sont utilisés par les trafiquants pour exporter leur marchandise dans le pays consommateur, souvent en Europe, en Amérique du Nord ou en Chine. Ce commerce d’espèces sauvages se place comme la deuxième cause d’extinction du vivant juste derrière la destruction de l’habitat. Une étude publiée fin 2019 révélait qu’un animal sur cinq parmi les amphibiens, oiseaux, mammifères et reptiles faisait l’objet d’un commerce, un chiffre 40 à 60 % plus élevé que les précédentes estimations. La marchandisation des espèces de faune et de flore sauvages participe également à la dissémination d’espèces invasives, une autre cause majeure du déclin de la biodiversité mondiale.

Les Nations Unies estiment le trafic illégal des espèces sauvages — animales et végétales — entre 8 et 20 milliards de dollars dans le monde. Le commerce légal, lui, est estimé à 100 milliards de dollars dans la seule Union Européenne. Au niveau mondial, ce marché s’élevait à 300 milliards de dollars en 2005. L’exploitation forestière et la pêche représentent la majeure partie de ce commerce. Médias et conservationnistes pointent souvent les trafics illégaux alors que ces derniers sont rendus possible et se développent grâce au progrès technique et aux infrastructures de transport mondialisées (ports, aéroports, routes, etc.).

Le pet care, bientôt un marché à plus de 868 milliards de dollars

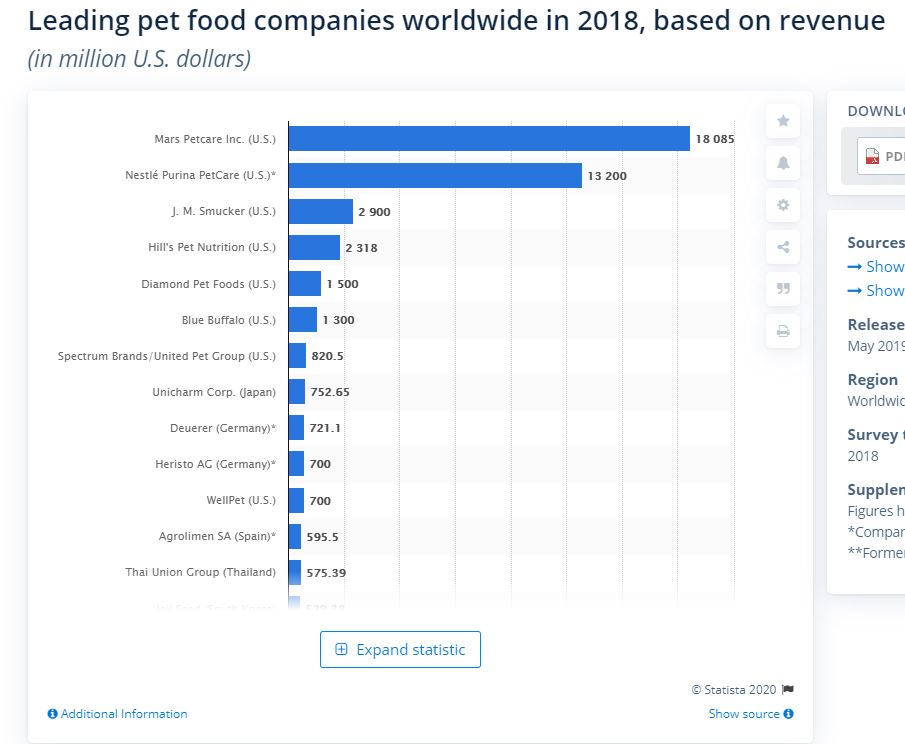

Pour prendre en compte l’ensemble de l’empreinte écologique des animaux de compagnie, il faut y ajouter l’impact colossal de l’industrie agroalimentaire produisant leur nourriture, le business des accessoires, les services financiers et assurances pour faire face aux soins vétérinaires et les innombrables autres services proposés par des entrepreneurs jamais à court d’imagination quand il s’agit d’exploiter un être vivant. En France, le marché du pet care — distribution, pet food, services, assurance — pèse près de 5 milliards d’euros et affiche une croissance de 2,5 % à 3 % par an. Au niveau européen, le marché va croître dans les prochaines années de 28 % pour atteindre 203 milliards de dollars en 2023. En Amérique du Nord, les analystes prévoient une augmentation à 281 milliards de dollars mais c’est la zone Asie-Pacifique qui raflera la part du lion avec une croissance attendue de 37 % à 384 milliards de dollars sur la période. Les multinationales du pet food qui vont profiter de ce nouvel eldorado sont les mêmes qui inondent les supermarchés de produits industriels ultra-transformés : en 2018 Mars Petcare totalisait plus de 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires suivie de Nestlé Purina Petcare avec 13,2 milliards de dollars, le troisième acteur du marché n’atteignant même pas les 3 milliards de revenus.

Il ne faut pas chercher longtemps avant de trouver un des innombrables exemple illustrant l’impact de cette industrie. En analysant des échantillons issus de 12 différentes marques de pet food, le biologiste Diego Cardenosa de la Stony Brook University a découvert de l’ADN appartenant à des espèces menacées de requins — marteau et mako entre autres. Les squales, ces prédateurs fascinants indispensables à l’équilibre des écosystèmes marins, peuplant les abysses depuis des centaines de millions d’années, ne sont pas seulement exterminés par la destruction de leur habitat, la raréfaction de leurs proies, les fabricants de cosmétique, la pêche industrielle pour leurs ailerons, la pollution plastique ou les filets dérivants, ils finissent aussi en pâté pour chat.

Prenant racine dans la culture occidentale, le fétichisme de l’animal de compagnie a rapidement colonisé la planète avec la mondialisation. Aux Etats-Unis, 70 % des ménages sont propriétaires d’animaux de compagnie et plus de la moitié possèdent deux animaux ou plus. Mais c’est en Amérique du Sud que les taux de propriétaires d’animaux de compagnie sont parmi les plus élevés ; 82 % en Argentine, 81 % au Mexique et 76 % au Brésil. Au Danemark et aux Pays-Bas, 58 % des ménages possèdent un animal de compagnie. Ce chiffre tourne autour de 50 % en France, en Belgique, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Italie. Les pays asiatiques et africains affichent les « taux de pénétration » les plus bas, pour employer le vocabulaire des professionnels du marketing. Ces derniers nous expliquent aussi que les marchés les plus en vue sont les pays asiatiques et l’Amérique du Sud. En effet, les consommateurs remplacent peu à peu les déchets alimentaires donnés traditionnellement aux animaux domestiques par de la nourriture industrielle préparée. On appelle ça la tyrannie de la commodité.

En Afrique, la possession d’un animal de compagnie reste encore anecdotique, mais les choses sont en train de changer. Sur son blog, l’entrepreneur nigérian John-Paul Iwuoha, originaire de Lagos — une mégalopole de 14 millions d’habitants, plus grande ville d’Afrique avec une population supérieure à celle du Rwanda — , explique pourquoi la demande d’animaux de compagnie augmente sur le continent :

« L’influence grandissante des modes de vie occidentaux, les effets de la “solitude urbaine” et la recherche de l’amour inconditionnel. […] Les animaux de compagnie — surtout les animaux exotiques et rares — sont aussi devenus un symbole de statut social pour leur propriétaire. De plus en plus de gens considèrent qu’avoir un animal de compagnie rend cool. »

Certains parlent de « progrès » mais le terme de « colonisation des esprits » semble plus approprié. Le mode de vie des pays occidentaux et riches inspire les nouveaux riches des pays du Sud, ces derniers servent ensuite de modèle à leur population. En d’autres termes, la recette du succès pour détruire la biosphère.

Un autre événement donne une idée de la colonisation culturelle opérée par l’Occident. Dans une déclaration datant de 2012, le président sud-africain Jacob Zuma suggérait que la possession d’un chien faisait partie de la culture blanche et n’avait rien à voir avec la culture africaine. Pour avoir dit la vérité, Zuma a été vivement critiqué dans un pays où les blancs détiennent toujours le pouvoir économique 25 ans après l’apartheid. Dans un communiqué pour désamorcer la polémique, il précisait que certains Sud-Africains — sous-entendu des patrons blancs — laissaient leur chien s’assoir à l’avant de leur pick-up et demandaient à leurs employés — sous-entendu les travailleurs noirs — de voyager à l’arrière dans la benne sans être attachés ni protégés en cas d’intempéries. C’est le quotidien de nombreux noirs travaillant dans des fermes appartenant majoritairement à des blancs en Afrique du Sud.

Contrairement aux sociétés occidentales où l’hystérie collective autour de la cause animale peut être vue comme un symptôme du délabrement des relations humaines, la structure familiale et le tissu social n’ont pas (encore) été ravagés par le cancer progressiste en Afrique, du moins dans les campagnes. Dans nos sociétés occidentales gravement malades, l’industrie du pet care a su mettre à profit la détresse psychologique des gens, la dépression, le sentiment de solitude et le besoin d’avoir une présence à la maison. La magie du marketing opère ensuite pour révéler le besoin et fournir une solution taillée sur mesure au consommateur désireux de remédier rapidement à ses tracas quotidiens en échange de quelques billets.

Une rapide recherche sur le web et l’on découvre toutes sortes d’articles dans les médias ou sur des blogs invoquant les multiples bénéfices apportés par un animal de compagnie : bienfaits pour la santé, diminution du stress et de la solitude, occasions de rencontrer d’autres propriétaires, responsabilisation des enfants, etc. Un discours commercial bien rodé présente les avantages du produit. Quand ce dernier tombe en panne et que son coût d’entretien s’élève ou quand il devient trop encombrant, il suffit de faire comme avec son vieux réfrigérateur, on s’en débarrasse. Ainsi, 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France et le nombre d’abandon était en hausse de 28 % en 2018 d’après la SPA.

Un impact environnemental gigantesque

Le chercheur Gregory Okin a étudié l’impact environnemental des animaux de compagnie aux Etats-Unis. Il a découvert que ces derniers produisaient 64 millions de tonnes de CO2 et de méthane chaque année, soit un impact sur le climat équivalent à 13,6 millions de voitures en un an. Ils consomment en proportion 19 % des calories de l’ensemble de la population américaine, soit l’équivalent de la consommation des Français en un an. Plus dingue encore, la consommation de viande des seuls animaux de compagnies états-uniens se classerait 5ème dans le monde s’ils avaient leur propre pays, juste derrière le Brésil, la Russie, la Chine et les Etats-Unis.

Tout ce qui entre finit par ressortir ; les animaux de compagnie américains produisent annuellement 5,1 millions de tonnes d’excréments, une quantité similaire à 90 millions d’êtres humains. Après avoir bien culpabilisé le consommateur, les médias avancent déjà les solutions sorties du chapeau, par exemple mettre son animal de compagnie au régime vegan. Ne jamais s’attaquer à la racine du mal ; toujours proposer des substituts à l’existant pour perpétuer le business.

Des solutions bonnes pour le business, mauvaises pour la planète

D’après une enquête réalisée en Espagne, on trouve parmi les principales causes d’abandon les portées non désirées (15,3 %), la fin de la période de chasse (12,6 %), le comportement problématique de l’animal (10 %), les problèmes financiers (10,7 %), la perte d’intérêt pour l’animal (9,8 %) et les déménagements (8,9 %). D’autres causes moins fréquentes sont citées ; allergie (4,4 %), naissance d’un enfant (3,9 %), séjour à l’hôpital ou décès du maître (6 %), vacances (1,2 %) et la peur de contracter la toxoplasmose durant la grossesse (0,5 %).

Responsabiliser les particuliers et stériliser en masse figurent parmi les principales solutions avancées par les défenseurs de la cause animale. Cela signifie légiférer pour punir l’abandon ou pour imposer la stérilisation. Comme d’habitude, les premiers à trinquer seront les pauvres ne pouvant plus assumer financièrement leur animal de compagnie en raison des coûts de prise en charge croissants. D’autre part, la responsabilisation de l’individu s’inscrit dans la tradition de la doxa libérale où faire porter la responsabilité à l’économie marchande relève de l’hérésie.

La stérilisation ne s’attaque qu’à une infime partie des causes menant à l’abandon et présente d’autres problèmes en termes financiers ou pratiques. Avec 11 millions de chats errants, la tâche s’avère compliquée. Comment capturer plusieurs millions d’animaux ? Qui va financer ? Une telle opération devrait être menée de concert entre pays limitrophes, les animaux ne s’arrêtant pas aux frontières comme on a pu le voir avec le retour du loup. Et avec un nombre de chats en hausse dans les foyers et des abandons toujours plus nombreux, les efforts pour limiter la population des chats errants risquent de rapidement être réduits à néant. De son côté, l’UICN évoque plus de 1000 campagnes d’éradication d’espèces invasives couronnées de succès qui ont permis à des espèces natives de repeupler leur habitat. Elle donne comme exemple l’éradication totale des chats introduits par l’homme sur l’île de l’Ascension dans l’Atlantique Sud. Des oiseaux marins comme le fou masqué et le phaéton à bec jaune ont commencé à repeupler l’île et leurs populations sont en augmentation, mais la géographie insulaire simplifie grandement la tâche. Sur le continent, l’éradication peut s’avérer inefficace car l’espace libéré sera rapidement réoccupée par d’autres chats errants. C’est aussi un procédé mobilisant des moyens financiers et techniques importants.

Comme autre solution, les associations de la cause animale citent souvent l’adoption, mais cela ne règle rien au problème tant que les élevages poursuivent en amont leur approvisionnement du marché. La population mondiale d’animaux de compagnie ne cesse de croître, l’industrie du pet care engrange des profits records et son impact écologique suit la même courbe ascendante. Dans le même temps, le nombre d’abandons poursuivra sa hausse quand les prochaines difficultés économiques toucheront les catégories sociales les moins aisées. La pression prédatrice exercée sur les espèces endémiques par les animaux domestiques errants devenus invasifs connaîtra elle aussi une forte hausse.

Énième pseudo-solution proposée par le mouvement animaliste : la nourriture végan. En effet, il est possible de nourrir son chien ou son chat avec un régime vegan, il suffit de faire appel à nos amis industriels :

« Un régime alimentaire végan est possible pour les chiens et les chats, mais il est potentiellement difficile à développer, déclare ainsi Tiffany Bierer, directrice scientifique chez Mars Petcare. Les chiens et les chats ont notamment besoin de vitamine D pour maintenir un taux de calcium adéquat dans leur corps. Contrairement aux humains, ils ne peuvent pas en fabriquer eux-mêmes. Or la vitamine D ne se trouve que dans les produits d’origine animale. Et puis il y a des nutriments très peu présents dans les légumes ou les céréales, comme les acides aminés. »

D’autres acteurs économiques qui ont flairé le filon prometteur développent de la viande de souris cultivée en laboratoire destinée aux chats, comme l’entreprise Wild Earth. D’après son PDG, ce produit pourrait être commercialisé dès maintenant mais sa mise sur le marché est en standby, stratégie marketing oblige. Les acteurs des biotechnologies craignent que cela ne donne une image d’un aliment de qualité inférieure aux consommateurs humains. Sous couvert de rapprocher l’homme et l’animal, la mouvance animaliste creuse en réalité le fossé entre les hommes et le vivant en faisant la promotion de la nourriture artificielle produite en labo-usine. Rêvant d’une humanité produisant sa nourriture de manière totalement artificielle, grâce au technocapitalisme, l’éditorialiste du journal britannique The Guardian Georges Monbiot racontait dans une tribune publiée en janvier 2020 que la nourriture produite in vitro allait « tuer l’agriculture et sauver la planète », une prise de position rapidement dénoncée par la militante écologiste indienne Vandana Shiva.

Très rares sont les associations de défense des animaux à formuler une critique vis-à-vis de la marchandisation de l’animal de compagnie. L214 se distingue avec quatre lignes pour dire rapidement que maintenir l’animal au rang de marchandise, c’est mal. Plus loin, l’adoption plutôt que l’achat est encouragée. On trouve aussi des liens vers des boutiques en ligne pour acheter des croquettes vegan — des produits industriels, donc — , liens introduits par la phrase suivante :

« Il est paradoxal de nourrir son chat ou son chien avec le corps d’un autre animal n’ayant pas eu la chance d’être chéri. »

Pour L214, il n’est donc pas paradoxal de faire appel à l’industrie agroalimentaire pour nourrir son animal de compagnie.

Un autre lien nous amène sur le site de David Olivier, militant antispéciste, qui livre un argumentaire pour le moins surprenant en faveur d’une alimentation végétarienne des chats et des chiens. L’industrialisme ne pose pas de problème tant que la souffrance animale est bannie, du moins en apparence, puisqu’une usine nécessite d’énormes quantités d’énergie pour fonctionner, des infrastructures (lignes à haute tension, routes, etc), et bien entendu des matériaux en tout genre qui ne tombent pas du ciel. Leur construction éradique des zones humides et des forêts peuplées d’animaux sauvages et la destruction de l’habitat est la première cause d’extinction du vivant. L’extraction des matières premières indispensables à la construction et au fonctionnement de ces usines et de ces infrastructures nécessite de raser des milieux naturels, extermine des animaux sauvages et ruine la vie de millions d’humains dans les pays du Sud. Pour couronner le tout, l’ensemble de ces processus dépend de l’extraction et de la combustion d’énergies fossiles. Toutes ces considérations restent systématiquement dans l’angle mort chez la plupart des partisans du mouvement animaliste.

Cette quasi-obsession pour les rares animaux domestiques côtoyés par les humains au sein de la civilisation industrielle provient de la frontière hermétique entre nature et culture, une rupture accentuée par l’expansion des villes. L’anthopologue Philippe Descola en parle dans un long entretien publié par la revue Érudit :

« Ce changement des sensibilités est lié à l’urbanisation, à l’éloignement du contact direct avec les animaux sauvages et domestiques, remplacés par quelques animaux de compagnie seulement. Ce n’est pas du tout la même chose d’être en contact quotidien avec un chat et de vivre en Amazonie, environné de toutes sortes d’animaux différents. Je suis toujours gêné quand on parle de l’animal avec un A majuscule, parce qu’il y a tellement d’espèces d’animaux et que les défenseurs de la cause animale n’englobent implicitement sous ce terme que les animaux de compagnie et d’élevage les plus communs ou certains animaux emblématiques, du chimpanzé à la baleine en passant par le panda. On n’entend jamais parler d’une identification au ténia ou au hareng ! Il est vrai qu’avec les animaux de compagnie ou d’élevage, une coévolution de milliers d’années a permis la construction avec les humains d’un environnement partagé qui favorise l’empathie par la familiarité. Quant aux animaux emblématiques, ils ont des qualités particulières qui favorisent l’identification, notamment l’usage de systèmes de communication complexes, l’inventivité technique ou des comportements sociaux qui ressemblent à ceux des humains. Au fond, la gamme des animaux auxquels un urbain moderne s’identifie est relativement restreinte. Ce doit être une vingtaine ou une trentaine d’espèces peut-être, au grand maximum. L’idée finit par s’imposer que l’on peut communiquer avec ces espèces par-delà la barrière du langage articulé ; mais cela reste à démontrer car on ne sait au fond jamais véritablement s’il n’y a pas malentendu. C’est le cas de presque toute situation intersubjective de toute façon, mais augmenté du fait qu’aucune vérification n’est ici possible. C’est cette situation particulière qui a donné naissance à l’idée que certaines espèces étaient proches des humains, dans tous les sens du terme — parce qu’ils vivaient dans leur milieu, dans leur dépendance, et qu’ils avaient certaines dispositions analogues — et qu’il était donc légitime qu’on leur donne des droits. Je pense que nous sommes dans une situation où il faudrait prendre en compte le plus grand nombre possible de non-humains qui jouent un rôle dans notre vie sociale, du climat aux virus. Je pense que donner des droits à quelques-uns parce qu’ils nous ressemblent ne fait que reconduire la conception moderne, fondée sur la distinction entre nature et culture, en étendant un petit peu à des représentants choisis de la nature les privilèges dont jouissent les êtres de culture. Or, reconduire la situation moderne, fondée sur l’idée d’un sujet humain détenteur de droits, l’individualisme possessif tel que l’a défini Crawford Brough Macpherson par exemple, et étendre cela à certains types de non-humains, me semble intellectuellement paresseux et pas du tout à la hauteur des circonstances. Il est plus intéressant, je l’ai déjà souligné, de considérer que ce sont non pas des personnes ou des espèces, mais des écosystèmes, des systèmes d’interaction entre des existants, qui sont à la source du droit.»

Mais Philippe Descola finit lui aussi par tomber dans un écueil en proposant de représenter les non-humains à l’ONU ou au niveau national, sans questionner la légitimité de l’État et des institutions supranationales, sans se demander si celles-ci sont démocratiques ou non.

D’après un article du journal Marianne racontant l’histoire conjointe de l’homme et de ses animaux de compagnie, il semble y avoir un tournant avec l’animal de compagnie à partir des années 1950, avec l’apparition de la société de consommation dans les pays occidentaux :

« D’ailleurs, le véritable tournant semble bien être les années 1950 qui vit non l’avènement mais le triomphe des animaux de compagnie et surtout la démocratisation du phénomène. Comme l’analyse très bien Jean-Pierre [Jean-Pierre Digard, anthropologue], la marque de fabrique en est l’anthropomorphisme : “C’est à dire, ici, la tendance à se représenter les animaux à l’image de l’homme, à leur prêter des qualités, des réactions, des comportements, des sentiments humains, et à se comporter avec eux comme avec des semblables”. En France, le premier cimetière pour chiens, à Asnières, est ouvert en 1899. Ils se sont multipliés dans l’hexagone durant les années 1960. Caveaux en marbre, plaques avec prénoms, dates et photographies, rien n’est oublié. Et durant leur vie, nos amis les bêtes ont désormais droit à l’allopathie, la chirurgie, la diététique et même à la psychanalyse.

Industrialisation de l’agriculture et de l’élevage, urbanisation à outrance et explosion des banlieues pavillonnaires d’une part et d’autre part, montée de l’individualisme, nouvelles formes de solitude ou repli familial au détriment d’autres formes de sociabilité ; les spécialistes discuteront longtemps encore : entre les mutations objectives et celles des mentalités, où est l’œuf, où est la poule… ? Une idée reçue est cependant démentie par les faits : l’animal de compagnie n’est pas un substitut à l’enfant : toutes les études montrent que ce sont les familles avec deux enfants ou plus qui sont les plus nombreuses à posséder un animal. »

L’auteur de l’article de Marianne — cela vaut pour la plupart des médias et associations animalistes en Occident — s’intéresse très peu à la diversité des relations entre l’homme et l’animal au sein des multiples sociétés humaines réparties sur la planète. Il parle de la domestication du loup puis de l’évolution du statut du chien chez nous en Europe. Il évoque rapidement la Chine où la chair du chien est appréciée et le cas des Inuits est à peine effleuré.

Dans les sociétés traditionnelles et rurales, la relation entre le chien et l’humain se distingue par le niveau d’interdépendance — le chien protège le troupeau et les cultures ou sert à déplacer le traîneau et à chasser dans le cas des Inuits. Il reçoit en échange le gîte, la protection et le couvert. Les humains dépendent directement de leur compagnon animal pour leur propre survie. Au sein des sociétés industrielles, la nature de la relation est tout autre. L’homme dépend du marché pour se nourrir et pour couvrir la quasi-totalité de ses besoins. Le chien devient alors « animal de compagnie » sans autre fonction que de compenser un besoin résultant des inconvénients du mode de vie au sein du monde moderne ; divertir, responsabiliser les enfants, remédier à la solitude ou au stress, faire de l’exercice, satisfaire un besoin de reconnaissance sociale, etc. L’animal de compagnie est un palliatif, une béquille pour améliorer son existence sans agir sur la cause profonde du mal-être. La relation homme-animal se complète d’un troisième acteur : le marché. On fait appel au marché pour acquérir son animal de compagnie, lui fournir à manger, lui acheter des jouets et des accessoires, le protéger des risques, le soigner, lui offrir des soins esthétiques, et même pour le divertir. Il faut civiliser l’animal, le façonner à l’image de l’homme moderne, lui donner des droits et des libertés similaires aux membres humains des sociétés industrielles dites « développées ». Le progrès, quoi.

Dans leur aveuglement progressiste, de plus en plus d’humains du monde civilisé (ou dégénéré) aspirent maintenant à une élévation de la condition animale. Leur cécité idéologique les empêche de voir que ce qu’ils nomment progrès est en réalité une régression pour l’animal, une démarche qui ressemble bien au stade ultime de l’anthropocentrisme. En vérité, les humains civilisés seraient mieux avisés de soigner leur narcissisme pathologique pour renouer avec leur animalité afin de s’élever au rang de l’animal au lieu de faire la démarche inverse. Ironiquement, le progrès concourt à la marchandisation de l’animal ; de nouveaux droits et la sophistication croissante de l’appareil juridique n’ont jamais empêché l’exploitation de l’homme par l’homme, celle-ci a simplement changé de forme et s’est diversifiée au cours des siècles. Avant l’ère numérique, les entreprises exploitaient principalement la force de travail durant un temps quotidien limité, d’abord par les capacités physiques du corps humain, puis par les avancées sociales qui, au lieu de changer les fondamentaux de la société capitaliste, ont contribué à la rendre acceptable et souhaitable par la majorité de ses membres. Grâce à l’innovation technologique, le secteur productif a repoussé les limites physiques de la matrice biologique humaine. Les entreprises peuvent aujourd’hui exploiter le moindre aspect de notre existence en collectant d’immenses quantités de données à l’aide des smartphones, des objets connectés et d’Internet. Le progrès technique déroule systématiquement le tapis rouge à la croissance et permet la perpétuation du capitalisme. Il en va de même pour tous les êtres vivants ; qu’ils soient humains ou non humains, leur temps de vie doit être exploité. D’une manière ou d’une autre, l’existence d’un être vivant au sein du système capitaliste doit être productive pour que ledit système lui laisse la vie sauve. C’est ce qui motive par exemple la marchandisation et la financiarisation du monde sauvage, donc sa domestication.

L’humanisation croissante de l’animal de compagnie ouvre déjà la voie à la nourriture premium — la même merde industrielle qu’auparavant, packagée différemment, pour mettre en valeur d’hypothétiques bénéfices pour la santé, l’ensemble vendu à un prix bien plus élevé — et Petco a lancé des cuisines incorporées dans les magasins où les propriétaires peuvent acheter de la nourriture préparée par des chefs. Des services en ligne de toutes sortes permettent de commander des repas de qualité premium préparés par des diététiciens ou des « box » remplies de jouets et de nourriture. La panoplie de services marchands qui se développe est assez sidérante :

- La télévision pour chien : « basée sur de nombreuses études, DOGTV a créé des programmes brevetés que les chiens peuvent regarder, ils peuvent apprendre et être divertis. » ;

- Une application de rencontre pour propriétaires de chien qui se targue d’avoir 65 % d’utilisatrices ;

- Le Uber pour animaux de compagnie ;

- Une litière pour chat connectée utilisant la reconnaissance faciale capable de récolter des données : poids, volume urinaire et fréquence d’utilisation, détection des problèmes de santé, etc. ;

- Des produits et conseils pour remédier aux maladies chroniques du système digestif ;

- Des services funéraires ;

- etc.

À travers une analyse des tendances, il apparaît de manière assez évidente que le culte de l’animal de compagnie, et aujourd’hui le mouvement animaliste, offrent au marché la possibilité de diversifier les possibilités d’exploiter le moindre aspect de l’existence animale, avec les conséquences sociales et écologiques que cela implique.